No.1“别人家的孩子”

“别人家的孩子”

按照现在流行的说法,陶行知就是“别人家的孩子”。陶行知原名文濬,1891年10月18日,生于安徽歙县一个贫寒的读书人家庭。从蒙學起,他就因为聪明过人,免费读完了中小学,一直读到金陵大学。金陵大学是美国康奈尔大学的姊妹大学,当时被评价为“中国最好的教会大学”。1914年,陶行知以总分第一名的成绩从金陵大学毕业。毕业后赴美国留学,获得了政治学硕士学位,不久转学到哥伦比亚大学,师从他仰慕已久的美国著名教育学家杜威,攻读教育学博士。杜威是现代教育学的创始人之一,也被认为是20世纪最伟大的教育改革者之一。

立志为中国的上亿文盲扫盲

1917年,陶行知获美国哥伦比亚大学教育学硕士学位,他的博士论文题目是《中国教育现状》,而在美国,他翻遍图书馆的资料,居然找不到一点关于中国教育现状的内容。哥伦比亚大学允许博士生回国进行调研,整理资料,再回来做论文答辩。但是,陶行知的家庭条件不允许他这样做,于是他决定放弃博士学位,毅然回国,为中国能人人受教育而努力。他被聘为南京高等师范教授,后任教务科主任,每月400块大洋加100块大洋车马费,当年可买18000斤大米。但因为“中国四亿人口,只有20%的人能读书,国基怎能稳固?”他辞去教授职务,放弃高薪,开始在全国十几个省市奔波,开展平民教育,要在“十年之内,能使一亿个不识字的人,受到基础教育,成为合格国民”。为此,他几乎天天在路上,过年也不回家。庙宇、商店、饭堂,甚至监狱,都留下他的足迹,最远至内蒙古。

创办中国首所乡村师范学校

中国是农业国,85%的人在农村,几乎都不读书,陶行知总结出:“人民贫,非教育莫与富之;人民愚,非教育莫与智之。”教育脱离农村,忘了占中国人口绝大多数的农民,是没有出路的。1927年春,他在南京郊区办起了中国第一所乡村师范学校——南京晓庄乡村师范学校。晓庄这个名字是陶行知起的,最初这里叫“小庄”,是一个再普通不过的小村子。陶行知说:我们要把它变成一个旭日东升的地方,因此改名为“晓庄”。他立志征集100万位同志,筹集100万元资金,创办100万所乡村学校,改造100万个乡村。他脱下西装、长衫,穿上草鞋,住在牛棚里,“一闻牛粪诗百篇,风花雪月都变节”。办乡村师范是为了培养社会改造的领导者,他希望教育之火遍地燃起,造就中国农村的新生命。他常赤脚挑粪桶,帮农民种田,被大家称作“挑粪校长”。

临危不惧,卖字筹款,要饭办学,只为“中华民族进步万万年”

新型的办学方式,鲜活的生活教育,吸引了众多有志青年,大批共产党员、革命青年拥向南京晓庄乡村师范学校,引起了反动当局严重关注。1930年4月12日,学校被查封,陶行知遭到通缉,13位晓庄学生在雨花台牺牲。陶行知为之奋斗三年的晓庄毁于一旦,他的家也遭到重创,夫人受惊吓得了不治之症,与他一起创办晓庄的妹妹文渼不堪重负英年早逝,他心力交瘁大病一场,含泪写下给学生的临别赠言:“晓庄的门可封,他的笔不可封,他的嘴不可封,他的爱人类和中华民族之心不可封!”为了筑牢共和国的基础,“我们还要干!”面对反动派反复的威胁利诱,他回答:“我要按自己的愿望办学,贫贱不能移,威武不能屈。”“以教人好学,造成一个好学的中华民族,保证中华民族向前进,向上进,进步到万万年!”

【适用话题】立志报国;希望;知识传播

【素材运用示例】“人民贫,非教育莫与富之;人民愚,非教育莫与智之”,“别人家的孩子”陶行知,显然有着更多“高大上”的职业选择,但目睹旧中国的积贫积弱与人民精神上的麻木和困苦后,他坚定地选择了自己要从事一生的事业:教育,并身体力行地走上了教育救国的探索道路。捧着一颗心来,不带半根草去。在那个风雨如晦的年代,陶行知以“甘为骆驼”的精神,孜孜以求地追求着、探索着、奉献着。“人生为一大事来,做一大事去”,是他一生最好的写照。

(特约教师 王文炎)

No.2教育实践界的“顶流”

改名“陶行知”背后的一首诗和一个学团

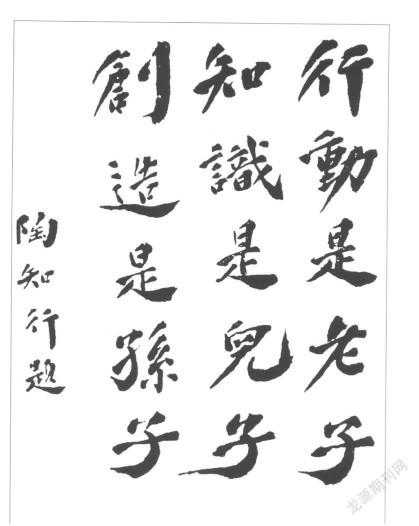

南京晓庄师范学校被查封后,陶行知在遭到国民党反动派通缉的过程中,得到了沈钧儒等人的帮助,他先是逃亡到日本,然后秘密回到上海,化名在《申报》担任策划和评论员,继续宣传他的乡村教育思想。他想:既然晓庄学校办不了,不如在上海开始新的行动。很快,他便创造性地开辟出一种新型的教育模式,叫作工学团。有一天,他搭公共汽车去宝山。当时宝山不属于上海市,而是偏远的乡下。当汽车在去大场的破路上颠簸时,他突然发现前面有一道破破烂烂的红墙,那是一座废弃的古庙。于是,在这座破庙里,他开办了“山海工学团”,注册时的名称是“山海实验乡村学校”。这是一所集学校、工场、社会于一体的乡村教育机构。取名“山海”主要有两层含义:第一,工学团所在的大场地区位于宝山县和上海市交界处,指出了其地理位置;第二,日本军国主义“九一八”事变后,侵占华北继而侵略全中国的野心昭然若揭,山海关是进入华北的门户,希望中国人民同仇敌忾,团结抗日。山海工学团开始只有24个学生,陶行知按照南京晓庄师范的做法聘指导员(教师)4人,艺友(师范生)2人。其间,陶行知以《三代》“行动是老子,知识是儿子,创造是孙子”一诗,正式改名为“陶行知”。

小先生制

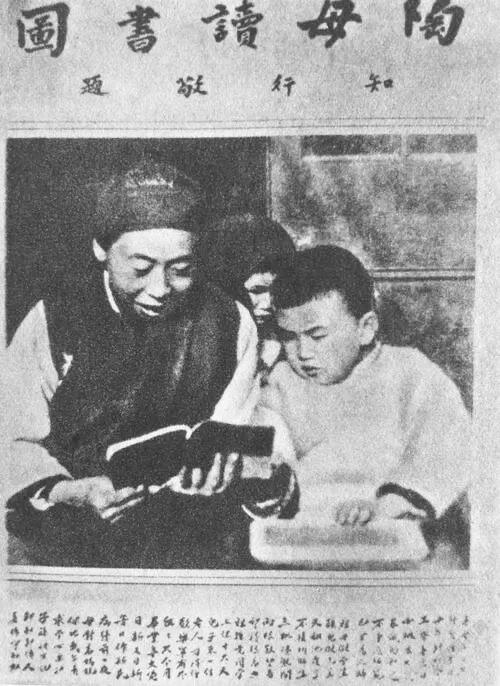

山海工学团由于涉及范围很广,所以师资不足的问题便凸显出来,陶行知由此创建了“小先生制”,后来的清华大学副校长张健就是第一个小先生。其原则是“即知即传”,展现了以儿童为教育中心的目的,也体现了陶行知“有教无类”的博爱思想。何谓“小先生”?陶行知先生说:“生是生活。先过那一种生活的便是那一种生活的先生,后过那一种生活的便是那一种生活的后生,学生便是学过生活的人,先生的职务是教人过生活。小孩子先过了这种生活,又肯教导前辈和同辈的人去过同样的生活,是名实相符的小先生了。”当时,“小先生”们带着每天教农友的任务在不同场合教不同对象识字,比如小先生教弟妹识字、教妈妈识字,小先生在茶馆、坟头、屋前耕牛旁教人识字。“小先生制”是陶行知普及教育方法的一个重大发展。在当今提倡的“生本教育”的课堂中仍然发挥着举足轻重的作用。

推广“线上”识字训练

陶行知聘请邹韬奋、冼星海等为艺友,于1935年4月10日办空中学校“三十分钟普及教育”(由上海中西药无线电台播送,内容为教学《老少通千字课》、唱歌、自然科学和社会科学,陶行知次子陶晓光用普通话讲解指导),《老少通千字課》大都取材于农民的生产生活,全书112课,7课为一单元,四个月可以学完。

不只教书本知识,还教吃饭的本事

为了普遍的生产训练,使人人成为造富的工人,陶行知聘请工匠做技术指导,设有木工、袜工、藤工等工场,开展的活动有木工劳动、锄头队活动等。1934年夏,上海地区遇到百年少有的大旱灾,山海工学团师生农友立即组成了抗旱除灾委员会,帮助农友对抗旱灾。

亲自创编科普诗歌,为普及科学宣传操碎心

山海工学团设立小诊疗所,聘请医生担任医学指导,免费为农民看病,送医送药上门,开展卫生辅导;通过普及教育车的形式进行科学宣传;陶行知还亲自创编了朗朗上口的大众诗歌,如《三块大洋的结婚》《五块大洋的棺材歌》等,倡导社会节俭、移风易俗。

创办育才学校

1938年10月,陶行知在重庆创办了育才学校,学生是有“特殊才能”的孩子,在教学上不同于普通教育,把学生分为音乐、戏剧、文学、绘画、社会科学和自然科学六个组。这六个组聘来的老师也不同凡响,有音乐组组长贺绿汀,戏剧组组长章泯,舞蹈组组长戴爱莲,绘画组组长陈烟桥,文学组组长艾青。这所学校为新中国培养了一大批杰出人才,国务院原总理李鹏,便曾为育才学校自然组学生。他于1939—1941年年初在育才学校读书。其间得到了陶行知的亲自教诲,陶行知吃苦耐劳、勤俭节约的生活习惯,爱生如子、诲人不倦的师长风范给他留下了深刻印象。李鹏在1946年8月撰文纪念陶行知时讲道:“忆及先生生平为人民服务的事迹,特别是在一九三九年的育才学校,我亲受先生教诲,他那艰苦朴实的作风,对待青年慈祥的爱抚,使我难以忘却。”育才学校旧址是一座古庙,著名画家丰子恺、华君武,著名音乐家任光、马思聪等都曾在学校任教。此外,郭沫若、茅盾、冯雪峰、夏衍、聂绀弩、翦伯赞、邵荃麟、胡风、何其芳、田汉、吴玉章、周谷城、秦邦宪、萨空了、徐迟、姚雪垠等都曾来学校兼课或举办讲座。如此强大的师资阵容,在现代教育史上都是罕见的。

【适用话题】有教无类;教育探索;实践的力量

【素材运用示例】“行是知之始,知是行之成。”陶行知一生致力于教育事业,不仅提出了许多朴实却深刻的教育理念,还躬身实践,亲手创办和推动建立了许多采取新教育理念的学校。其办学理论是现代教育史上的一个创举,引起世人的关注。重温陶行知先生的教育理念,反观教育现实,我们应追溯陶行知的教育之道,“千教万教,教人求真;千学万学,学做真人”,为中华民族的伟大复兴贡献更大力量。

(特约教师 王文炎)

No.3陶行知的教育观与“双减”不谋而合

“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼里有牛顿,你的讥笑中有爱迪生”

早在1930年春,陶行知就写了一首名为《糊涂先生》的诗来提醒教师爱护学生、了解学生,不要轻易对学生下结论,更不能体罚学生。诗中有这样几句话:“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼里有牛顿,你的讥笑中有爱迪生。”这充分表现了他对教育对象的信任。他认为“当学生的不应当强人从己,也不应当舍己从人”。他常引用亚里士多德的名言“吾爱吾师,吾尤爱真理”,积极鼓励学生敞开思想,各抒己见。有的小学生把他的诗句“大孩自动教小孩”改为“小孩自动教小孩”,把“读了书,不教人,甚么人?不是人”后一句改为“木头人”。他不仅不生气,反而表扬说“这也证明小孩子有创造力”。

“创造出值得自己崇拜的人”

陶行知认为,教师的成功是创造出值得自己崇拜的人。“先生之最大的快乐,是创造出值得自己崇拜的学生。说得正确些,先生创造学生,学生也创造先生,学生先生合作,而创造出值得彼此崇拜之活人”。

“重师首在师之自重”

陶行知先生曾说:“农不重师,则农必破产;工不重师,则工必粗陋;国民不重师,则国必不能富强;人类不重师,则世界不得太平。”但是,他又强调,作为教师,“要人敬的必先自敬。重师首在师之自重”。也就是说,教师首先要自己尊重自己,学为人师,身为人范,才能赢得世人的尊重。

【适用话题】求真务实;鼓励创新;为人师表

【素材运用示例】通过陶行知先生的一言一行,可以感受到他对教育的热爱、对学生的热爱。他的伟大人格和教育思想影响着中国教育,改变着中国教育。“双减”政策的出台不仅牵动了万千家长的心绪,也将深刻影响教育领域的变革。陶行知呼吁,教育需要“六大解放”,要把学习的基本权利和自由还给儿童。他的教育思想与当下的“双减”政策不谋而合,让学习者成为真正的学习的主人才能真正“减负”。就当下而言,需要进一步学习陶行知先生的教育理念,使孩子们能够享受一个阳光快乐的童年。

No.4陶行知语录

1.人像树木一样,要使他们尽量长上去,不能勉强都长得一样高,应当是:立脚点上求平等,于出头处谋自由。

2.教育者不是造神,不是造石像,不是造爱人。他们所要创造的是真善美的活人。先生之最大的快乐,是创造出值得自己崇拜的学生。

3.与其把学生当天津鸭儿填入一些零碎知识,不如给他们几把锁匙,使他们可以自动去开发文化的金库和宇宙之宝藏。

4.先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。