2017年12月14日,一条消息占据了所有媒体的头条:台湾著名诗人、文学家余光中病逝,享年89岁。在我们还不懂得“乡愁”二字的含义的年纪,往往便已读过了先生的《乡愁》。然而《乡愁》的光芒太过耀眼,很容易遮盖先生的其他作品。今天,就让这头的我们,漫溯过时空长河,去探寻那头的他。

01人物简介

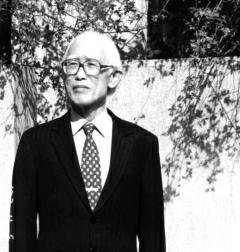

余光中1928年出生于南京,族人命名“光中”,光耀中华之意。祖籍福建永春,母亲原籍江苏武进,所以他常常自称“江南人”。1949年余光中随父母迁居香港,次年赴台。余光中驰骋文坛逾半个世纪,对诗歌、散文、评论、翻译均有涉猎,自称“四度空间”。代表作有《白玉苦瓜》(诗集)、《记忆像铁轨一样长》(散文集)及《分水岭上:余光中评论文集》(评论集)等,其诗作如《乡愁》《乡愁四韵》,散文如《听听那冷雨》《我的四个假想敌》等,广泛收录于大陆及港台语文课本。他本人也因其文笔与爱国主义情怀为大家所铭记。

02他人评价

余光中右手写诗,左手写文,成就之高一时无两。——梁实秋

余光中走了,在七十年的台湾文化史上,是一个时代的结束。从疼痛彻骨的迁徙流亡思乡,到意气风发的“希腊天空”的追寻,到回眸凝视决定拥抱枋寮的泥土,到最后在自己拥抱的泥土上又变成异乡人,余光中的一生就是一部跨世纪的疼痛文化史。——龙应台

从诗歌艺术上看,余光中被誉为“艺术上的多妻主义诗人”。他的作品风格极不统一,一般来说,他的诗风是因题材而异的。表达意志和理想的诗,一般都显得壮阔铿锵,而描写乡愁和爱情的作品,一般都显得细腻而柔绵。——人民网

03人物印象

余光中的五宗“最”

最深情

先生生于南京,9岁时因战乱逃离故乡,避难于重庆。在巴山蜀水深处度过中学时代后,1947年余光中就读于金陵大学外文系。原以为可以就此驻足,却未料又迎来了第二次逃亡。先生的一生,就这样因为战争而数次离乡,辗转南下,直至定居台湾。他不到40岁便写下《当我死时》,在诗中幻想着生命的终结处仍然是故乡。除了最著名的《乡愁》,他还有许多动人的作品都体现出了浓烈的家国情怀。

最勤奋

2017年4月,余光中接受采访时说,目前他最想做的事就是先让《守夜人》《英美现代诗选》两本增订版出版。他还在写东西,2016年大陆、台湾、香港都有发表他的作品。“我还有很多作品未出版,要搜集、校对,再给我5年,到95岁,我要订一个五年的工作计划。”他每天早晨会读读古诗,看会儿书,写写文章。“诗歌、散文、评论、翻译,这四样,我还是不停的。尽管身体不是很好,但头脑并没有坏。身体允许的话,还会散散步。”余光中还说,写作遇上“难题”时,还会查阅大量的书籍,“磕”到底。

最经典

余老逝世的消息在朋友圈里都被转疯了,转发的人大多是80后、90后,他们基本都学过余老先生的诗。诗歌爱好者贺俊浩说,余光中的逝世在社会上引起很大的反响,直接原因是那首《乡愁》被大家广泛认可,可以说,余光中写出了一代人,甚至是所有中国人对两岸统一的期望。此外,余光中的诗歌有人生体验,意象富有现代诗歌鉴赏的“绘画美、建筑美、音乐美”,既朗朗上口,又非常对称,符合中国人的古典审美习惯。“很多人也把这首诗与自身经历结合到一起,转发的不仅是对余老的缅怀,也有每个人对自己童年的追忆。”

最幽默

余光中先生以言辞幽默著称,无论是课堂上还是生活里经常把周围人逗得前仰后合。2003年,75岁的余光中回到祖籍地闽南永春县,当天被拍到一张自己无意中微笑的照片,他特别喜欢那张照片,开心地说:“可以和蒙娜丽莎的微笑相媲美。”当地余光中文学馆馆长周梁泉调侃他,是不是想到初恋而偷笑?老人机智地回答:“记不起来了,就是记起来也不能告诉你,因为太太就在身边。”

最时尚

余光中先生接受媒体采访时透露,除了看书写作,他平时也关注时尚生活,甚至也会沉迷追剧。2017年大火的电视剧《琅琊榜》,先生已经看了四五遍,甚至买了整套碟片,方便随时看:“这部戏,一半是历史一半是传说。里面的人物,小侠飞流,梅宗主都很好。很好看,没想到会那么好看。”

死亡不是失去生命,只是走出了时间

□牛皮明明

余光中的前半生,充满了坎坷,遇到两次战争。第一次是中日战争,炮声一响,母亲就带着九岁的余光中逃亡到南京。一路上为了躲避日寇追捕,母子两人睡过草地,钻过狗洞。睡过佛寺大殿的香案下,也睡过废弃房子的阁楼上。母亲安慰他:大难不死,必有后福。而余先生却说:其实,大难不死即福,又何必说后福呢?

国破山河,颠沛流离,后又辗转重庆,巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。而苦难不过是一场风掠过沙地,莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。后余先生又辗转台湾,走过一生,匆匆忙忙一归客,常寄愁心与明月。

在台湾的文人圈里,余光中是唯一不上牌桌的人,也不抽烟,不喝酒。喜吃苦瓜,出门也是一杯清茶就够了,素简到了极致。1972年1月21日,他别离大陆整整23年,23年不见故乡一茶一饭,也不见故乡一丝尘埃。正如古诗所说:“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。”余光中便是这样的征人,不知梦归何处,因为孤独所以写诗,因为思念,所以情绪饱满。余光中在台北厦门街家里,花二十分钟写下了《乡愁》。这首诗先刷了语文课本,又在今天刷了朋友圈。余先生写《乡愁》,只用了二十分钟,却用尽了几十年的情。往后四十多年,这首诗感动了亿万个炎黄子孙,并且也将继续感动下去。

乡愁,一直是中国人最质朴的情感。是李白诗中的“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”。也是杜甫诗中的“露从今夜白,月是故乡明”。还是袁凯诗中的“江水三千里,家书十五行。行行無别语,只道早还乡”。故乡还在,人呢,却成了雪中的他乡之客,常把异乡当故乡。endprint