《吾心安处—古琴文化空间》安徽博物院 编/安徽美术出版社2023.3/298.00元

古琴,也称“瑶琴”,自春秋时便是文人雅士的精神伴侣,“丝桐”“绿绮”的美誉透着人们对古琴的喜爱。最早的出土古琴实物是湖北随州曾侯乙墓的战国早期“十弦琴”和湖北郭店墓战国中晚期“七弦琴”,形制最接近现代古琴的则是山东章丘女郎山墓的战国鼓琴俑和四川绵阳墓的东汉弹琴俑使用的琴。经考古工作证实,琴的形制在东汉便已初步定型。

自明代始,好琴解音者甚众。无论是谋求河清海晏的入世仕人,还是归隐遁迹山林的出世学子,古琴总是陪伴左右,左琴右书是文人的常态,抚琴对弈、挥翰成风、把酒赏花、熏香瀹茗成为他们的日常。伴随文人习琴、援琴、享琴的过程,作为文人“八雅”之首的琴绵延传承了两千多年,由此形成了底蕴深厚、名家涌现的中国琴文化。

古琴也进入到了许多画师的画中,穿越千年而来,琴音袅袅不绝。明清以文人、高士为主题的人物画中琴的意象出现率颇高,即使是山水画中作为点缀的人物也常常横琴山水,思虑空明。他们鼓琴或邀明月,沉醉自然;或三五好友,欢聚咏怀;或携琴访友,期盼知音,文士的高洁品性和思想融贯于古琴的吟猱余韵中。山东博物馆以琴为意象的精品很多,其中有六件最具代表性。

一、独乐乐

文人琴者弹琴主要为了娱己,注重表意,以自己的内心得到慰藉、提升自我涵养为目的,“君子之近琴瑟,以仪节也,非以慆心也”。古琴音色清迥幽奇,犹如天籁,他们借琴抒怀,在从容镇定的抚琴中让情绪得到舒缓。在他们心中,琴不仅是乐器,也是彰显他们人格魅力的道器。清禹之鼎《幽篁坐啸图卷》(图1):画像的主人公是清代诗坛领袖王士祯。他置身于水墨丛篁林中,被淙淙的小溪环绕。主人公座铺裘皮毯,右手拨琴,左手捋须,若有所思,衣纹以柳叶描反复勾勒。作者按照画像主人公的授意,以王维的《竹里馆》为题所作,全诗也被作者写在画面右上角,一幅清幽澄静的竹林明月图在这首五言绝句的一吟三咏之间徐徐展开。竹林深处没有尘世的嘈杂,可以赏幽篁、调玉琴、邀皓月。伴随宫商角徵羽的变奏,时间在袅袅琴音中被拂去风霜,留下一张绝尘的容颜。有一种声音,引《三弄》,撷来梅香沁心脾;唱《三叠》,折柳擎樽情最殷。琴音或悠远、或细腻、或沉静、或丰厚,仿佛不着人间烟火,恍如深山智者的咏叹,又如世外仙人的吟唱,让人万虑皆抛,洗净尘心,忘却一切浮华的束缚。

图1 清 禹之鼎 幽篁坐啸图卷 绢本设色 纵 36cm,横 77cm 山东博物馆藏

作者描绘的是一位饱经宦场风云、文政兼从的诗人,结构、用笔、赋色都与诗句情趣一致,人物与环境的构思都与主题相协调,称得上是一幅布局严谨、笔墨周密之作。禹之鼎肖像画画艺的高超由祁隽藻“妙手鸿胪为写真,江郎画笔亦殊伦”和陈祖范“世间纵有徽之辈,看此终须问主人”的盛赞可见一斑,这两首跋题写在禹氏同一幅手卷《竹浪轩图卷》的拖尾处。

禹之鼎和王士祯二人一个是供奉内廷的“肖像国手”,一个是位列九卿的高官兼领袖文坛的“一代诗宗”,同时代历史人物的交往可谓顺理成章。禹氏在与王士祯交往的二十年间曾为他画过许多肖像画,现存有据可考的有几十幅,散存在国内外各大博物馆内。

清赵炳《停琴待月图轴》(图2):画中庭院一隅,曲栏杆畔,一女子静坐桐荫下,以手抱琴,身侧石案上置香炉一件、书籍二函。作者自谓仿明代唐寅画意,琴女容貌服饰精细,设色清逸古雅。主人公正潜心习琴,忽觉月亮升起,遂停琴候月,与“月出惊飞鸟”有异曲同工之妙。文人雅士操琴前喜欢备香案,焚香助兴,未成曲调先纯净心灵,平和心态,抛却世俗外物。香有助于去浊存清,静心凝神,营造一种幽雅的氛围。焚香抚琴,既是情趣,亦是琴技,是与瑶琴充分融合的展示。此种美妙享受,巧手慧心的文士必愿亲力亲为,而非童仆代劳。与其说停琴待月,不如说琴声扬、月才出,成就了一段灵秀的文人韵事。人物画是国画中难度最大的,其难在于传神,能否画出人物的眼神最能映射出画家的造型功力。此图中琴女凝眉聆听,传神地锁定了主人公追月的瞬间情思。作者赵炳,字午庭,虽为画史无考的清代画家,却有名家风范,同样创造了前所未有的美,应该受到足够的重视。

图2 清 赵炳 停琴待月图轴纸本 纵 97.5cm,横 50.5cm 山东博物馆藏

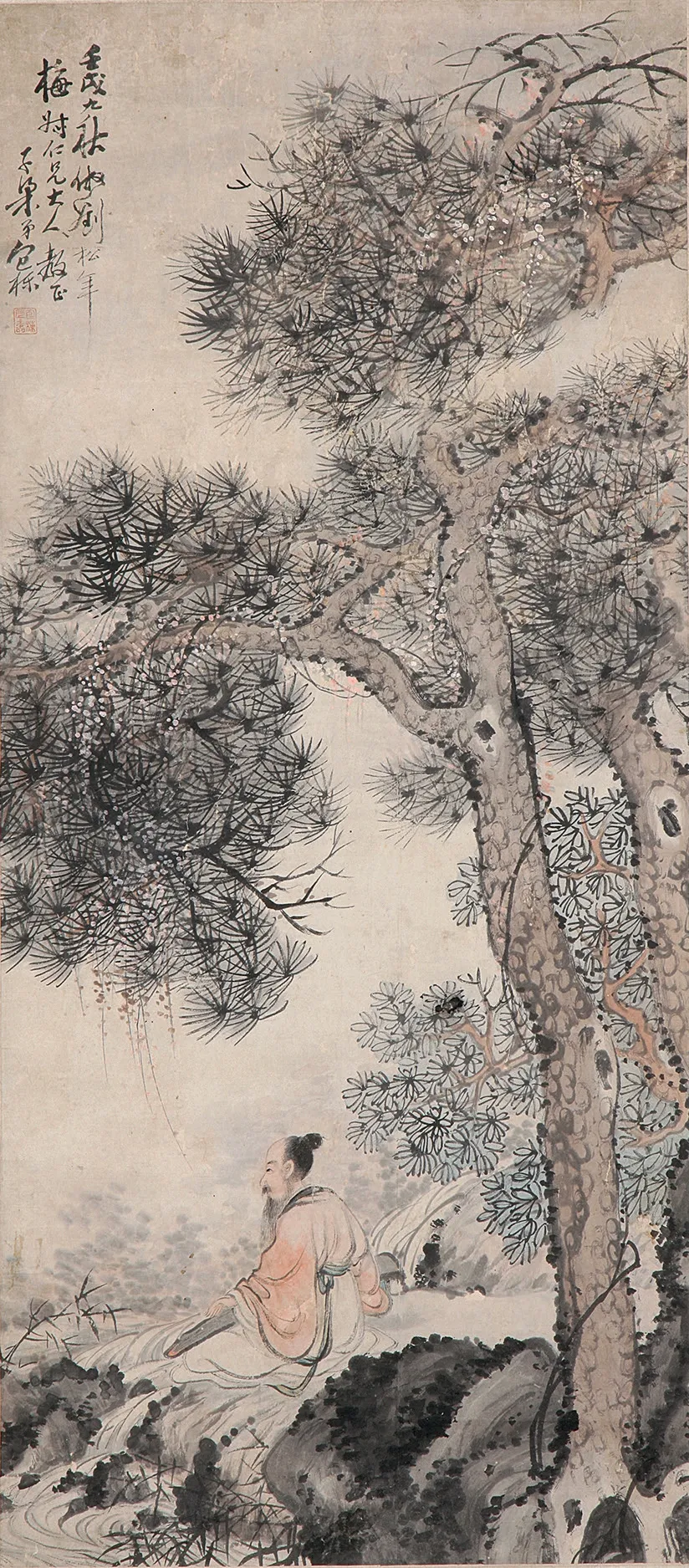

清包栋《松荫高士图轴》(图3):松荫是琴者常选择的场景,松寓意坚毅不屈、百折不挠;高山是高尚德行的象征,山、松吻合琴者对高洁品性的追求。登高,在宁静的幽谷驻足,琴者坐定松下,正弦调音,神情专注恬然。流淌的乐章环绕以泠泠松风和潺潺溪水,琴者将神圣的心灵殿堂谱成跳动的音符,奏响上达天听的天籁,文人难以言传的精神意境和思想意趣则借助琴这种可亲可感的视觉意象深情无限地传达给了听者。由此,人们穿越历史,和高雅相碰撞,和琴者深沉清幽的精神思致交融,自己的心绪也因之变得清高和旷远,这便是自先秦就被文人推崇的礼乐精神。

图3 清 包栋 松荫高士图轴纸本 纵 94cm,横 41cm

文人鼓琴自娱、养心正气的旨要追求被陶渊明表述为“但识琴中趣,何劳弦上声”,后世文人对其超逸绝尘、安之若素的琴乐理念与人格精神表达了由衷的赞赏:“在人不在器也。若有心自释,无弦可也”“屡从渊明游,云山出毫端。借君无弦琴,寓我非指弹”“谁谓渊明贫,尚有一素琴。心闲手自适,寄此无穷音。”文人倾慕的艺术境界不是依靠音乐自身的感染力和琴者卓绝的琴技来彰显的,而是靠人生感悟、道德修养与琴乐魅力紧密交织产生的力量显现。独乐乐,乐的是声外意、弦外趣,文人看重自己内心的审视、关怀与提升,经由身心的调节上升至琴者的精神,从而使人格得以升华,这是文人对琴文化的尊崇与继承,令后人遥想追慕。

二、众乐乐

虽然文人以琴寓情,抒发个人情怀,以关注自己的主观感受为主,但他们并不否认精湛的琴技能够打动人心,引发听者的情感共鸣。因此除了怡然自得的独奏,他们也喜欢聆赏他人演奏,在切磋琴艺的过程中相互感受琴乐的美感,提升自己的琴技,给听琴活动增加了一般音乐美学的成分。明姜隐《高士图轴》(图4):画中以郊外山林为背景,三个人物各具神态。童仆撑伞侍立一旁,两高士铺毡而坐,一人抚琴,一人侧耳倾听,相谈甚欢。

图4 明 姜隐 高士图轴绢本 纵 165cm,横 105cm 山东博物馆藏

以琴会友颇受文人雅士喜爱。为和好友畅谈,他们不惜登高远足,只为选一块清净地。摆琴、索书、烹茶……主宾坐崖下,赏山光水色,品唇齿间茶香,时间随着手指的轻拢慢捻融入怀中,驻足心田。寥寥数声,便已打动人心。琴弥补了交谈中言难尽、意难平的空白,有些话就不必再说,“何不于君指上听?”引发演奏者与听者的情感共鸣,使双方心灵契合,静穆不乏柔和清脆的琴音有着以琴寓情、托琴言志的文化思想价值。喜欢某人的琴声,实则是钦慕他的品性,话不需多便可成为同道。

画中人物五官比例准确,淡彩晕染,明暗变化巧妙,线条有力,人物肌肤质感显著。作者姜隐,画史记载寥寥,明末阁臣刘一憬(明熹宗天启时的首辅)对其画功赞曰:“今观其《补衲图》,构景萧寂,寄神凝远,尝一脔有余味矣。”

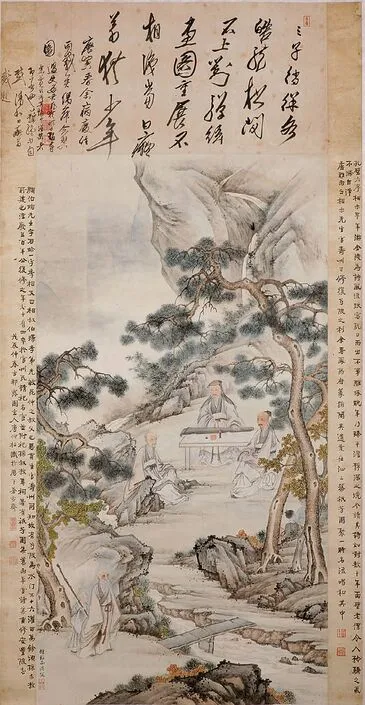

清尚滨绘《颜伯珣会琴图轴》(图5):画中是清初诗人颜伯珣与友人会琴雅集的情景。画幅上方颜伯珣自题:

图5 清 尚滨 颜伯珣会琴图轴纸本 纵 184cm,横 76cm 山东博物馆藏

“三子徜徉各皓然,松间石上对弹弦。画图重展不相识,当日痴翁犹少年。庚寅春,余病废经两载矣,偶展《会琴图》,过史两君非犹昨日,独寻余不见,不识其幅中弹琴者,即若也。口号绝句自感。清和日,痴翁戏题。”

由题识可知画中抚琴者为颜伯珣,康熙四十九年(1710 年)的一个春天,天气清明和暖,颜伯珣在“病废经两载”后偶然观此图,没有认出弹琴痴狂似少年的人正是自己,于是口占七绝一首自戏,题于画上。而就在这一年,他以七十四岁高龄猝然死于寿州任上。

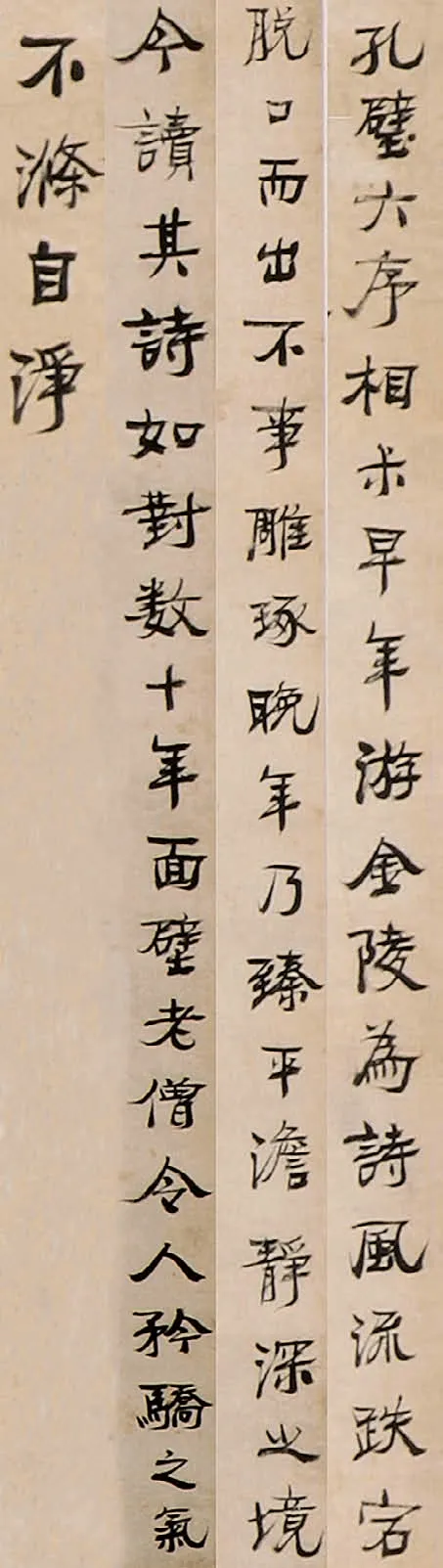

颜伯珣系颜回后人,有《旧雨草堂集》一卷、《秪芳园集》四卷传世。其诗以杜甫为宗,有感而发,清明通达。据此画右裱边唐仰杜(1888—1951)题跋(图6)可知:孔璧六(孔贞瑄)序:“相叔早年游金陵,为诗风流跌宕,脱口而出,不事雕琢。晚年乃臻平淡静深之境,今读其诗如对数十年面壁老僧,令人矜骄之气,不涤自净。”颜氏曾于泗上筑秪芳园,喜爱与四方名士相唱和,此图应是他在宦游寿州期间请当地画家尚滨所画,记录下冗务之余抚琴会友的片刻闲暇。尚滨常署款“钟离尚滨写”,“钟离”为今天安徽凤阳东北临淮关的古地名。

图6 清 尚滨 颜伯珣会琴图轴右裱边题跋(裁剪后拼接而成)

颜伯珣生于明清鼎革之际。明崇祯十五年(1642年),他的父亲颜胤绍(?—1642)在清兵南下时临危受命,出任河间知府,率众守城,城破后阖家自焚殉难,满门忠烈。时伯珣甫六岁,被义仆吕有年从烈焰中负出,得免一死,后由长兄伯璟带回曲阜。他十五岁中秀才,却迟迟未能中举,直到康熙二十三年(1684 年)皇帝亲临曲阜时才以恩授官,彼时年已四十八岁。康熙二十九年(1690 年),颜伯珣官寿州同知,恪尽职守,尤因督修芍(què)陂(今名安丰塘)为州人拥戴。

颜伯珣官位不高,埋头苦干二十年,直到猝逝于寿丞之署也未得到升迁,难免有失落颓丧之感,“深知老马悔,浪说在盐车”表达了他对做官有一定的悔意,邀友弹琴不失为一种疏散心结的方式。画中山峦高耸、山崖突兀、青松郁郁、盅茶香甜、老友来随、童仆撰杖,中有丁丁淙淙的音符响起,既能发泄颜伯珣心中郁积的苦闷,又能表达他对自己人生的感慨以及兼济天下的理想抱负,琴声里透着修己倡仁的庙堂气象。

弦歌不辍、鼓琴鼓瑟,是文人抒发远大志向的方式,也是兼济天下琴学思想的组成部分。孔子是这一思想的代表之一,他深谙操缦之技,杏坛授课以琴作弦歌、作《猗兰操》以明志、作《将归操》以待明君、作《龟山操》针砭时弊。在他之后,许多当朝做官的政治家、文学家都在琴学思想提升方面做出了突出贡献,比如:邹忌“以琴见威王”;范仲淹“将治四海先治琴”的主张振聋发聩;欧阳修以“三琴”治世;苏轼以多首写琴的诗词赋表达琴与人生境界的相互关系;蒲松龄《聊斋志异》的《局诈》篇以嘉祥曾子琴台为叙述背景,借助琴人琴事抒发他以琴济世的思想。

清钱慧安《伯牙鼓琴图轴》(图7):作者仿金农笔意,表现伯牙、钟子期的典故。画中山岩临水矗立,高瀑飞泻而下,江岸杂树繁茂,一只乌篷船泊于江中,伯牙在船上抚琴,神情专注,琴声引得老船夫倚靠乌篷静听,钟子期在岸边听得如醉如痴。远景山体直挺,截取山脚一段入画,似有高不可及之象。

图7 清 钱慧安 伯牙鼓琴图轴绢本 纵 60.5cm,横 45.5cm 山东博物馆藏

《高山流水》是伯牙所作、流传至今的十大古琴曲。高山流水之间隐含着天地之间的大美,它的美是不易察觉的美,要将这种“大美”通过琴音表现出来并不容易,除了弹奏手法娴熟自如,还需要将思想融入琴音,要有琴、心、手相一的艺术感悟和艺术思维。习琴的至高理念是“通禅”,即领悟曲目蕴涵的禅意。通琴者能悟出《高山流水》里有山的巍峨、水的清冽,流水冲刷高山的急促以及水滴石穿的沉稳,有高洁隐逸、空谷幽兰的情怀。

伯牙和钟子期互为知音,“高山流水”也成为了今天知音的代名词。知音不仅指明乐音、懂琴音,而且意味着心知、灵知。“高山流水”是“同声相应”“心有灵犀”的知己,然而世之知己可遇不可求。“知音其难哉!音实难知,知实难逢,逢其知音,千载其一乎!”因此,“高山流水”的美也是对知己精神的赞誉。