文史作家,出版人,国家出版基金评审专家,济南大学出版硕士研究生导师,湖北大学文学院编辑出版学专业校外兼职导师,现任湖北科学技术出版社社长、编审。著有《中国出版家·章锡琛》《一个节气一首诗》《藏在节日里的古诗词》《名画中的隋唐史》等。

《唐诗里的唐朝》章雪峰 著/花城出版社2023.7/68.00元

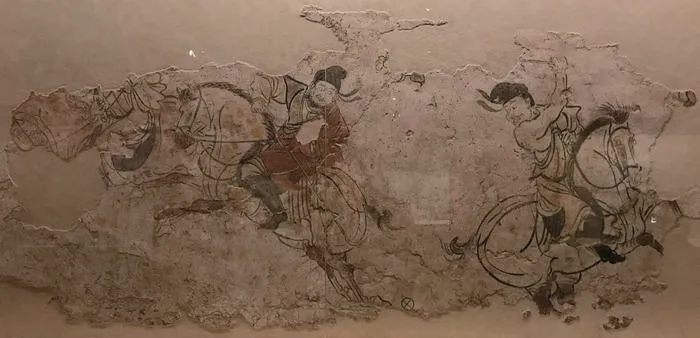

唐景龙四年(710 年)正月初七,在长安太极宫梨园球场,一场马球比赛正在激烈进行,由大唐禁军代表队出战吐蕃使臣代表队。

这场比赛在历史上是真实存在的,据唐人封演撰写的《封氏闻见记》记载,这是一场应当时出使大唐的吐蕃使臣赞咄“臣部曲有善球者,请与汉敌”的要求而举办的友谊赛。

虽然是友谊赛,但一来唐中宗李显及文武百官、吐蕃使团均亲临梨园球场观球亭观看,二来毕竟牵涉大唐颜面,代表大唐禁军出战的十名队员都憋着劲儿呢,怎么也得给皇帝挣个脸面。

可惜理想丰满,现实骨感,吐蕃队果然很厉害,“决数都,吐蕃皆胜”。这下,李显的脸上有点儿挂不住了,你们哪怕给朕赢一都(局)也好啊。于是他决定放大招,禁军代表队下,皇家代表队上。李显让皇家代表队尽遣主力,由当时的临淄王、后来的唐玄宗李隆基,嗣骁王李邕,驸马杨慎交、武延秀四人上场。呃,这难道是要四打十?对,就是要四打十,少打多,还要打赢,赢回这个脸面!

皇家代表队还真不含糊。比赛重新开始后,李隆基在三个队友的配合下大显身手,成了全场比赛中的明星,成功上演“帽子戏法”,“东西驱突,风回电激,所向无前”。“吐蕃功不获施”,认栽了。终于找回了场子的李显“甚悦,赐强明绢断百段。学士沈佺期、武平一等皆献诗”。

沈佺期作为观众之一,亲眼目睹了这场激烈的唐蕃马球对抗赛。他献上的诗叫《幸梨园亭观打球应制》:

今春芳苑游,接武上琼楼。

宛转萦香骑,飘飖拂画球。

俯身迎未落,回辔逐傍流。

只为看花鸟,时时误失筹。

沈 期,唐朝著名的才子诗人,与宋之问齐名,史称“属对精密”,“学者宗之,号为沈宋”。

诗题中的“梨园”在长安城光化门之北、太极宫西的禁苑之内,栽有大量梨树,所以名叫“梨园”。此时举行马球对抗赛的梨园还只是娱乐性质的场所,园内有梨园亭、球场等娱乐设施,供皇家享用。至于梨园后来发展为训练乐工、进行音乐艺术表演的专业机构,甚至成为戏曲行业的别称,则要等到唐玄宗李隆基登基后的开元二年(714 年)。而诗题中的“应制”就是指按照皇帝的诏命作诗作文。廖道南的《殿阁词林记》说:“凡被命有所述作则谓之应制。”诗题中最值得关注的两个字,是“打球”。这里的打球指的是打马球。沈佺期的这首《幸梨园亭观打球应制》描述的正是打马球的激烈场面:

今年春天我在梨园和大家一起相继上梨园亭看球,场上马匹来回奔跑,球员们把彩色的马球打得四处纷飞,跟随马球的动向,时刻调整缰绳指挥马匹追逐马球,其中一个球员正在俯身迎击还没有落地的马球。马球像花鸟一样灵活,上下翻飞,害得球员们一次次地丧失射门得分的机会。

如果说在唐朝有一种球类运动能像今天的足球一样让大家热血沸腾,引得万人空巷,那一定就是马球。

打好马球要有好装备

马球运动配套装备贵,运动技巧难,受伤风险大。无论在唐朝还是今天,都是名副其实的“王者运动”。尽管好的网球拍、羽毛球拍、马拉松鞋或者速干衣裤、运动手表也贵,但相对于马球的配套装备就都不算什么了。

马球第一装备:马球马。马球马指的是适应马球比赛要求的专用马匹。

打马球时,骑手要专注于持杖击球,因此要尽可能地做到人马合一。对于马球马,最起码的要求是“马不鞭,蹄自急”,不要让骑手做多余的动作;更高的要求则是“珠球到处玉蹄知”,即马球一到马身边,马就知道应该怎么动了。这哪是人在打球,简直是马在打球。

马球马并不是指千里马,甚至可以说,对马球马的要求比千里马还要高。据《松窗杂录》记载,德宗以望骓打球,此马虽神骏非常,却不适用于球猎——打马球之佳者,不视其高大而视其灵活与否。元稹在《进马状》中也强调:“同州防御使供进乌马一匹,八岁,堪打球及猎……解击球者,每嘉其环回斗转,动可惬心。”总的来说,就是马球马一定要灵活,要善于“环回斗转”。马球马在比赛时还要剪短鬃毛,束起马尾,以防止在赛场拼抢过程中互相缠绕,发生意外。

马球第二装备:马球。马球的比赛用球“状小如拳”,用质量轻而有韧性的木料制成,中间挖空,外涂红色或彩绘花纹。

韩愈在《寒食直归遇雨》中有“不见红球上,那论彩索飞”一句,句中的“红球”就是外涂红色的红漆马球;沈佺期在《幸梨园亭观打球应制》中记录的唐蕃马球对抗赛中使用的比赛用球是上有彩绘花纹的马球,诗人称之为“画球”。马球涂以鲜艳颜色或绘以彩色花纹,一是为了使马球漂亮美观,增加比赛的观赏性;二是为了使马球在比赛中更加醒目,方便球员们第一时间拼抢,增强比赛的对抗性。

马球第三装备:马球杖。马球杖又称为“月杖”“鞠杖”,由握柄、杖杆、杖头三部分组成,杖头处自然弯曲成月牙形状,有点儿类似于今天曲棍球运动的球杖。所以《金史》里说,“已而击球,各乘所常习马,持鞠杖。杖长数尺,其端如偃月”。

考虑到马球运动的激烈对抗性,马球杖应该不单单是由木、竹、藤等材料制成,很可能是以木、竹、藤等材料为芯,外包牛皮等动物皮,以增强韧性,最后再在表面涂漆,或者雕刻花纹,以求美观。唐朝已经出现了专门负责制作马球杖的工匠,唐人杜光庭的《录异记》中就有一位:“苏校书者,好酒,唱《望江南》,善制球杖。每有所阙,即以球杖干于人,得所酬之金以易酒。”一个马球杖就能换顿酒喝,可见价格不便宜。

马球第四装备:马球衣。据《旧唐书》中的“长庆四年西川节度使杜元颖进罨画打球衣五百”显示,唐人打马球穿的是专用的马球衣。敦煌文书中有一首《杖前飞·马球》,诗中多处提及马球衣。打马球之前要换上球衣,“脱绯紫,着锦衣”,“锦衣”即马球衣。这种球衣分为青、红两种颜色,“青一队,红一队”;由于运动强度大,马球衣很容易汗湿,“人衣湿,马汗流”。球衣被汗浸湿了怎么办?可以换。李廓在《长安少年行》中就提到“数换打球衣”。具体来讲,马球衣就是圆领锦袍,窄袖宽身,两侧开衩,袍长及小腿。这种锦袍与球员头上戴的幞头、腰间围的腰带、脚下穿的六合靴搭配成一套完整的马球比赛服装。

马球第五装备:马球场。1956 年,在唐朝大明宫考古中出土了刻有“含光殿及球场等大唐大和辛亥岁乙未月建”字样的石碑,清楚地表明当年在修建含光殿的同时还修建了一个马球场。据史籍记载,长安皇宫中中和殿、飞龙院、保宁殿、清思殿等多处也建有马球场,土豪级别的官员甚至在家中自建马球场。比如,唐蕃马球对抗赛四大“明星”球员之一的杨慎交在靖恭坊的家中,唐德宗时的司徒兼中书令李展在永崇坊的家中,唐文宗时的翰林承旨学士王源中在太平坊的家中,都自建了马球场。我只能说,他们家真大。

关于马球场的大小和形制,韩愈在《汴泗交流赠张仆射》中有三句比较关键的诗,分别是“筑场千步平如削”“短垣三面缭逶迤”“击鼓腾腾树赤旗”。“筑场千步”,有人说是周长一千步,有人说是单边长一千步,我更倾向于后者。因为正常人一步长约0.7 米,周长只有700 米的球场恐怕很难同时容纳20 匹马在场上奔驰,只有单边长达700 米的球场方能符合要求。

“短垣三面缭逶迤”是指马球场的三面用短墙环绕,以防备马球在拼抢中飞出球场之外,剩下的一面据我估计也有短墙,但可能是上面建有亭台楼阁的短墙,以备观众看球,也就是沈佺期在《幸梨园亭观打球应制》中所说的“琼楼”。同时,在这一面短墙上还可能留有可供开闭的门,以供球员和马匹进出。

“击鼓腾腾树赤旗”说的是马球场四周插满红旗,在马球比赛时要擂鼓助威,举办重大比赛时还备有乐队奏乐助兴。

至于马球场的地面,由于当时没有水泥,要建造平整的马球场,做到“筑场千步平如削”“亲扫球场平如砥”只能用土夯筑。为防止尘土飞扬影响比赛,唐人想出了在泥土中加入油脂的办法,“崇训与驸马都尉杨慎交注膏筑场,以利其泽”。更叫人惊奇的是,当时还出现了“灯光球场”。《资治通鉴》中说,杨渥“燃十围之烛以击球,一烛费钱数万”,真是有钱任性。

我们在史籍中可以发现,马球场不仅在长安城和洛阳城有,还遍布了大唐帝国的大小城市。比如关内道邠州,河南道滑州、泗州,河东道潞州,河北道常山郡、深州,江南道长沙、宣州,山南道荆州,剑南道成都,陇右道沙州,岭南道桂州等等,我们都可以从史书中找到建有马球场的记录,可以想见当时马球在大唐帝国的普及程度。

马球第六装备:马球门。马球门一般是在一面木板墙的下部开一个一尺大小的小洞,洞后结有网囊以备射门,大概就是我们现代足球球门的缩微版。

张建封《酬韩校书愈打球歌》中“齐观百步透短门,谁羡养由遥破的”提到的“短门”就是指马球门;《杖前飞·马球》中“球似星,杖如月,骤马随风直冲穴”所说的“穴”也是指马球门;徐夤《尚书打毬小骢步骤最奇因有所赠》中“逐将白日驰青汉,衔得流星入画门”的“画门”指的则是涂有色彩或雕刻有花纹的马球门。

马球比赛规则:得筹多者胜。在唐朝马球比赛中,球员分两队上场,青色球衣队十一人,红色球衣队十一人,每队派出一人负责在球门前守门。同时,场上还有一个骑马人,穿着与众不同的淡绿色袍,不持球杖,作为裁判。球员每攻入一球,被称之为“得一筹”,以马球攻入对方球门的多寡决定胜负,基本上和今天足球运动的胜负规则一样。值得注意的是,唐朝马球比赛的出场队员人数是允许不对等的,比如上文提到的唐蕃马球对抗赛中,就是李隆基等四人对阵吐蕃队十人。