《香料之王》

[奥]康拉德·佩恩斯蒂奇[奥]娜塔莉·佩恩斯蒂奇-阿曼德 著

庄仲黎 译/新星出版社/2022.9/88.00 元

[奥]康拉德·佩恩斯蒂奇

奥地利机械工程师,长期任职于德国西门子集团。他在数十年的职业生涯中曾被派驻到许多国家,其中在巴西、印度尼西亚与印度这三个胡椒产地国一共工作了17年,喜欢在闲暇之余学习与研究客居国家的历史与文化。

[奥]娜塔莉·佩恩斯蒂奇-阿曼德

曾就读于伦敦政治经济学院,后来转入伦敦大学亚非学院研读印度哲学。自1997年起定居于维也纳,并在该城开设数家芭贝特香料暨美食图书专卖店。

本书从史书与传说中的胡椒身世讲起,继而带领读者实地认识“胡椒”家族的各位成员,最后以美味的胡椒大餐(囊括荤素主菜、小吃、酱汁,甚至还有甜点与饮料)为这趟馨香之旅画上句号。

平民百姓既没有钱财,也没有显赫的权位,无缘于奢侈的香料消费,特别是昂贵的肉桂、丁香和肉豆蔻这几种香料。胡椒的情况则完全不同,它的价格在中世纪晚期一直在下滑。当时胡椒确切的价格到底是多少?1 磅胡椒的价值可等同于多少劳力或物品?

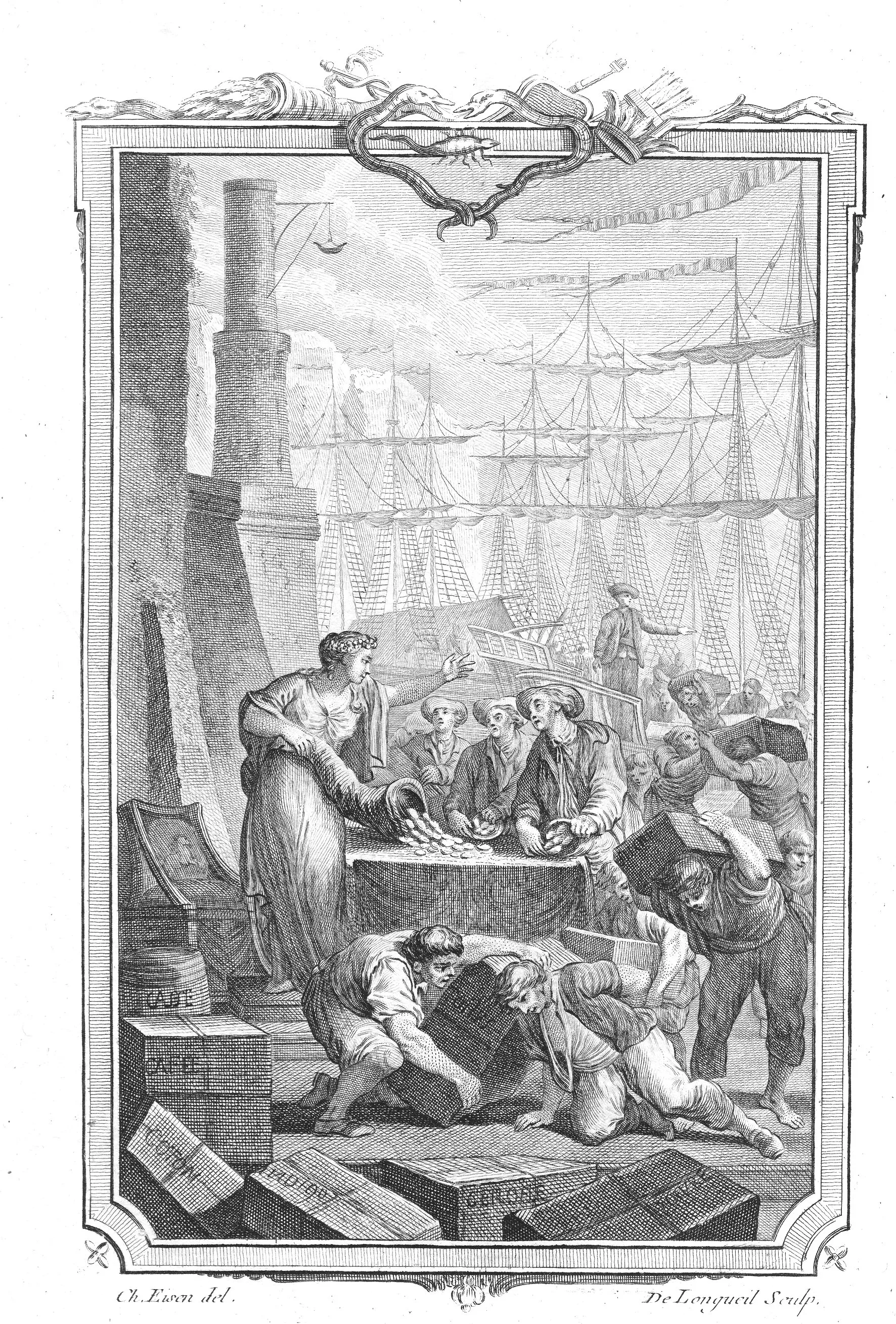

从印度到欧洲的香料由于沿途受到税收与转手买卖的层层剥削,价格不断攀升。当胡椒辗转运达威尼斯时已十分昂贵,1 千克的交易价格相当于现在的80000 欧元(Storbeck 2006)。我们虽然无法从相关的文献资料得知如此高昂的胡椒价格确切产生在什么时候,不过根据专家们的推测,它应该出现在中世纪早期,因为香料商在中世纪晚期不太可能获得这样高额的利润。不过,我们还应该考虑到,这个具有夸大之嫌的胡椒报价可能是指更珍贵的番红花,因为“胡椒”这个词语在欧洲当时的日常用语中经常被当作所有亚洲香料的代名词。在欧洲中世纪后期,尽管一些政治与市场因素曾促使胡椒价格短暂上扬,但胡椒价格的整体下跌趋势确实持续了数百年之久:13 世纪中叶以后,1 磅胡椒在欧洲市场的售价相当于一位农业劳动者工作一周的所得,由于当时胡椒的价格不断滑落,五十年后的售价只有原来的一半。(Turner 2005:138)

从事欧洲中世纪生活费用研究的经济史学家门罗(John Munro)曾比较过1439年伦敦消费物品的价格,其中包括香料的价格与手工业的平均日薪。1 磅胡椒只比一位手工业师傅两天的工资高出一些,1 磅姜的价格则比两天的工资要少一些。1 磅肉桂约等于三天的工资,购买1 磅丁香则需要四天半的工资。如果一位手工业师傅想要购买1 磅番红花,至少得花上一个月的收入。(Freedman 2008)由此看来,胡椒价格虽然不便宜,但还是平民百姓消费得起的调味料。

无论如何,当时的欧洲人如果有积存的胡椒粒,在进行一些交易时会更方便:人们在市场可以用两把胡椒换得一头牛外加半只绵羊(Vives 2010:43),用几颗胡椒粒就可以换取大量谷物或其他食品。当时的农民阶层如果取得胡椒粒,会倾向于把它们储存起来,而不是放进研钵里磨成胡椒粉享用,因为在购买或备办高价的物件时,都是用胡椒粒作为支付工具。从中世纪开始,大部分欧洲地区的人民都使用胡椒或其他香料支付土地的年租金,就连土地的买卖也几乎都使用胡椒的重量来计价。下面这个例子就是胡椒价格尚未崩落之前,欧洲人购买不动产的情况:“高吉先生(Henricus Gaugy)把雷福汀克洛夫特(Leftingcroft)的一块牧草地卖给一位日耳曼富商托伊通尼克斯(Terricus Teutonicus),成交价是10 马克(相当于6 英镑13 先令4 便士)外加250 克胡椒……”(Fryde 1997:184)

当时欧洲的不动产承租和买卖都是用胡椒来缴付相关的款项,这个源自中世纪的交易习惯一直保留到20 世纪:当英国王储查尔斯王子于1973 年受封为康沃尔公爵时,他在册封仪式上曾献给女王一些象征性贡品,包括100 先令银币、一对公狗和母狗、一副白色手套,还有胡椒和茴香各1 磅。很明显,欧洲传统所规定使用的胡椒数量早已失去其市场价值。因此,在现代西方用语中,“胡椒租金”(peppercorn rent)也指便宜的租金,甚至在法院的判决中,“胡椒租金”即象征性金额,其被认为具有缔结契约的效力。举例来说,联合国自1979 年以来,每年以1 先令,也就是现在的7 欧分(Eurocent),象征性地向维也纳市政府承租位于多瑙河岸的维也纳国际中心(The Vienna International Centre,通称UNOCity),这1 先令就是所谓“胡椒租金”。

难道香料被欧洲人当成奇珍异宝,只是因为它的市场价值?从历史的发展来看,这个问题的答案应该是肯定的:当胡椒的交易价格开始下跌时,欧洲社会的权贵阶级也对胡椒逐渐失去了兴趣。葡萄牙人在15世纪初期展开与印度的直接贸易,并采用积极的价格策略投入欧洲的香料市场,导致后来欧洲胡椒价格的暴跌。在初期阶段,欧洲市场对于葡萄牙所提供的较为低价的胡椒仍持一定程度的怀疑,因为葡萄牙人数百年来一直都以进口一种产自西非的假胡椒(“乐园籽”,曾是广受欧洲人喜爱的胡椒替代品)而著称。随着时间的推移,葡萄牙后来成功取代威尼斯的地位,成为香料贸易的新霸主。由于胡椒在欧洲各地的售价明显便宜了许多,近代欧洲的上流社会便不再用这种香料来展现自己的社会地位、成就与财富。在接下来的数百年间,欧洲人在烹调食物时,使用香料的情况已变得比较节制而合宜(相较于从前欧洲贵族夸张的香料消费),人们会在菜肴中适量地添加胡椒粉。当胡椒的价格还很昂贵时,欧洲每人每年的胡椒消费量只有16~18 克(Vaupel 2002:43)。随着胡椒的平价化,欧洲消费胡椒的人口也大为增加。在一般市民的烹饪食谱中,胡椒早已是常用的调味料。海外地理大发现让欧洲各政权为了直接取得并独占香料货源而相互竞争,一直到18 世纪晚期,亚洲香料的争夺对于欧洲人而言,都还是一项值得从事的冒险行动。自从19 世纪贸易市场自由化以后,香料的供给便开始增加,价格也随之下跌。“从前,热带殖民地的香料对欧洲人而言既珍贵又奢侈,从此便成为日常使用的调味料”(Teuteberg 1999:289),彻底失去了往日尊贵的光环。