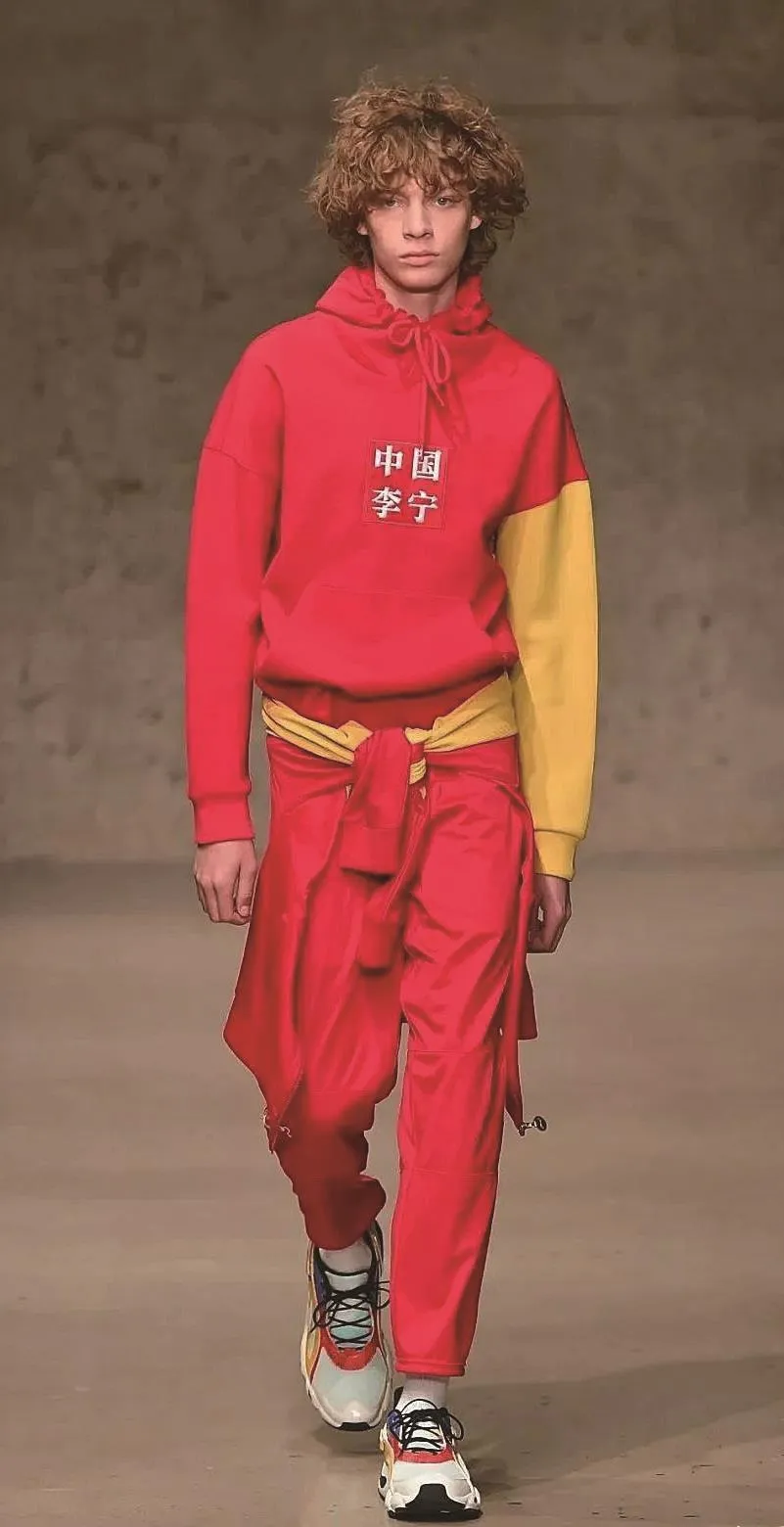

近年来,从国风新品到网红爆品,从营销创意到吃穿住行,国潮正逐渐成为代表着年轻、时尚的潮流新标杆,并且走出国门在世界潮流圈大放异彩。而当大众视野集中在老牌商家借力国潮进行时尚转型、“以国为潮”带来的现象级消费时,青年导演张内咸选择了反其道行之,从自身的认识出发,从生活本身出发,探寻国潮商业新模型背后蕴藏的文化力量。

在《国潮:21世纪中国“文艺复兴”》(以下简称《国潮》)这本书中,张内咸运用画面感十足的描写对“国潮”的历史渊源和文化符号进行层层寻绎,抽丝剥茧般厘清了古今中西文化本质的差异和“国潮”在国内外的发展脉络,同时以宛如老友对谈般的笔触带领读者在一个接一个深刻而又不失有趣的学术性话题中穿梭,从中窥见对于“国潮”本身和未来发展的理性洞察与深度思考。在访谈中,张内咸进一步分享了其独特文字风格的成因和创作过程中的体悟,以及如何看待读者对书中内容的讨论与延展,在不同观点的持续碰撞中阐释“国潮”作为文化符号的重要意义与审美价值。

张内咸:我们要谨记一条铁律,内容消费是好奇心驱使的。影视行业在做互联网营销的时候,会有意识地制造话题引发大众讨论,正反双方的观点都需要做引导,图书行业好像不太习惯这种方式。像我这种跨界出书的情况很常见,读者通常不会有什么兴趣。如果封底写满清一色的好评,大家会觉得:“不就是靠着自己的资源找点儿名人背书吗?好评肯定都是假的。”其实在任何创作领域中,如果对作品比较自信,作者都不应该介意评论界的看法。这世界上怎么可能有让所有人都喜欢的作品呢?

张内咸:书里的第一章其实是个序章,里面用一点点篇幅写了我曾经创作过的纪录片。那部纪录片拍摄的是作为传统文化的当代传播者,一些不同领域的青年艺术家所面临的困境。那的确是困境,因为不仅他们自己很难,我的片子推广也很难。这是我第一回做了没人看的片子,我觉得问题出在了片子的深度。因此艺术创作面临着一个非常尴尬的处境,当你试图原创的时候就必须寻找自己文化的根源,然而一旦你真的这样去做了,可能没人看。所以我产生了强烈的写书的冲动,因为我们现在面临的问题是系统性、结构性的失语症,靠一两个人的力量根本没有反击的能力,只有唤醒所有的人,各个领域都去发力才行。书里写的是连贯美学,总之是这样一个目的。

张内咸:其实我是参考了一些流行畅销书的写作手法,比如何伟写的《江城》《甲骨文》。我在写书的时候一直在头脑里试图跟外国读者对话,反复推敲每一段翻译成英文或者日语,异文化的读者是否能看懂?所以写起来是非常难受的,因为中国人觉得是常识的东西,外国人跟你没有这个“共识”,我要站在“老外”的立场上重新介绍一遍,所以行文就会比较啰嗦,不像平时咱们看微信公众号上的文章那么简单易懂。对外国人来说习以为常的东西,中国人也会理解不了。

张内咸:这本书之所以叫《国潮:21世纪中国“文艺复兴”》,灵感源于几年前流行过的一本畅销书《21世纪资本论》。“国潮”这个词其实早在100年前就已经有了原型,我查阅了大量社科方面的参考书,比如《战后日本史》《中国音乐史》《中国小说史略》等,从中寻找了大量的论据。我应该在下一版当中添加一些注释,并且在结尾把参考书目列出来。我曾给一些老教授看过我的书,他们也希望我能按照论文的习惯把这些标注出来。

张内咸:我是做视频出身的,如果担心受众群体太小,我首先就不会选择写书。因为无论如何,图书和视频相比都显得更小众。理论性的著作是很有必要的,它不会影响大众,但它会影响那些影响大众的创作者。

张内咸:跟编辑沟通的过程中有个挺有意思的事情,编辑认为我的书稿第二章第一节《一场事先张扬的审判》的戏谑意味较浓,觉得这一段和整体的风格差异过大,希望我能把这一段去掉。我们尊重彼此的专业性,但我认为这一段用剧本的形式来展现非常有必要,于是跟编辑详细沟通了我的创作理念。最终编辑认同了我的观点,在确定了这一段参考资料的严肃性之后,这个剧本最终被保留了下来。

张内咸:去年我把书稿发给脱口秀演员史炎以后,他也有类似的疑问。当时他在上海有一场演出,我恰好到上海,就去演出后台找他。他问我这个问题的时候身边还有一群青年演员,我说“这大概是因为我使用了史蒂芬·平克所说的那种高端古典主义的写作手法”,他们所有人都睁大了眼睛,感觉不可思议的样子,然后我顿了一下又说:“翻译成大白话就是要有描写。”

张内咸:我觉得“媒介即观点”这个论题会在未来成为中文互联网的常识。

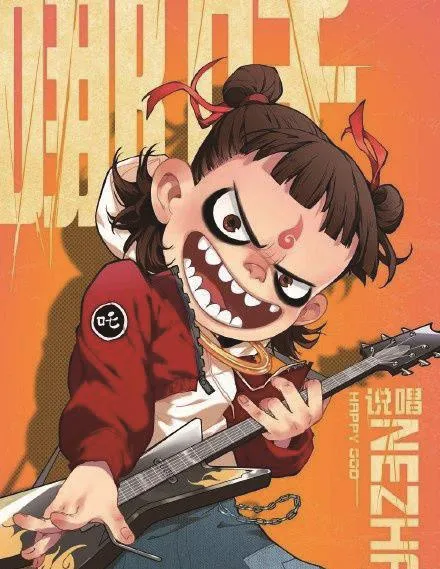

张内咸:近年来我印象最深刻的“国潮”现象是饺子导演的《哪吒之魔童降世》。我们都知道哪吒是我国民间传说中的神话英雄,当时哪吒自刎代表的是对于父权的反抗,在那个时代非常容易引起共鸣。但当代人已经比较难理解哪吒自刎的行为,于是《哪吒之魔童降世》颠覆了这样的观点,我们可以看到片中的哪吒完全是个中国当代人,他的行为模式和理念是我们非常容易理解的。这个观点的创新是符合我们文化传统的。因此,这个顶着齐刘海、叼着草根、时刻高喊“我命由我不由天”的魔童哪吒能在内地斩获近50亿票房也就不足为奇了。随之而来的,就是动画电影相关玩具、服装等衍生产品的热销。这个案例就非常符合我书中提到的国潮三要素:中国元素、更新观点、面向市场。

如果说“国潮”品牌的话,我觉得“花西子”是一个特别好的案例。我虽然不化妆,但我身边的家人朋友有接触这些化妆品,我也会获得一些产品的信息。我觉得这个品牌是当之无愧的“国潮”,无论是对中国元素的提取、产品观点的更新,还是面对市场的策略都非常贴合。创立短短5年时间,就在全球美妆市场占据了一席之地,可见其在设计的时候是经过思考的。