中国作家协会会员,曾任《科幻世界》杂志社总编辑。著有《让兰辉告诉世界》《我是大熊猫》《枫落华西坝》《你们是最美的天使》等作品。其中,《让兰辉告诉世界》获中宣部第十三届精神文明建设“五个一工程”图书奖,《我是大熊猫》获第三届全国优秀科普作品一等奖,《枫落华西坝》入选2017年度国家出版基金资助项目。

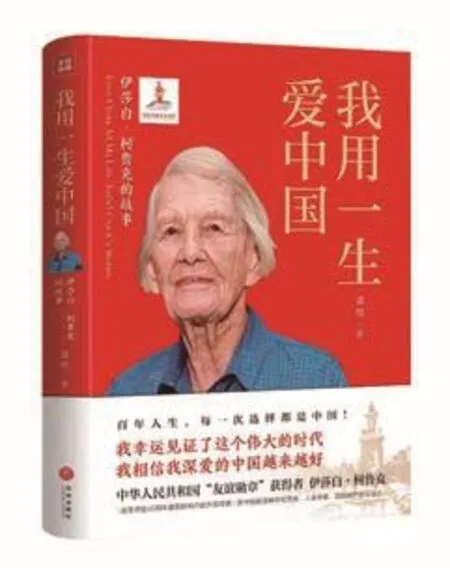

《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》谭楷 著/天地出版社/2022.4/68.00元

作家王鼎钧说:“一本回忆录是一片昨天的云,使片云再现,就是这本书的情义所在。”

遗憾的是,百岁老人伊莎白已经不能口述一本回忆录了。要让我再现“昨天的云”,确实是很大的挑战。

我有一点底气,因为我是伊莎白的“华西坝老乡”,我对她成长的环境以及她做人类学田野调查的那条藏彝走廊比较熟悉。

我试着走进伊莎白的世界。第一站就是古老的多伦多大学。

当时正是最美的10月。长长的林荫道上彩叶飘飞,道旁大树列阵,排成豪华仪仗队。一座座精美的维多利亚式建筑与几何图形般简洁的现代建筑对比强烈,又相映成趣。它们好像早就在那里等我,等我在这190岁的老校园寻觅历史的痕迹。

我来到了伊莎白曾就读六年的维多利亚学院。

那爬满青藤的教学楼,每一块气宇轩昂的石头都彰显着学术的尊严,每一级看似平坦的台阶都蕴含着书山学海的坎坷。喜欢冰球运动的伊莎白曾轻盈地一步跨过两个台阶,先学儿童心理学又转而选修社会人类学。

她为什么学社会人类学?

她为什么会从和平主义者变成中国革命的支持者、参与者?

她为什么在百年人生中的每一次选择都是中国?

在她漫长的100多岁的人生中,有哪些精彩的故事?

校园的草坪上,坐着一位颈上挂着听诊器的医生——诺尔曼·白求恩。一年四季,冬雪春花,风啸鸟啼,他始终微笑着端坐在那里。

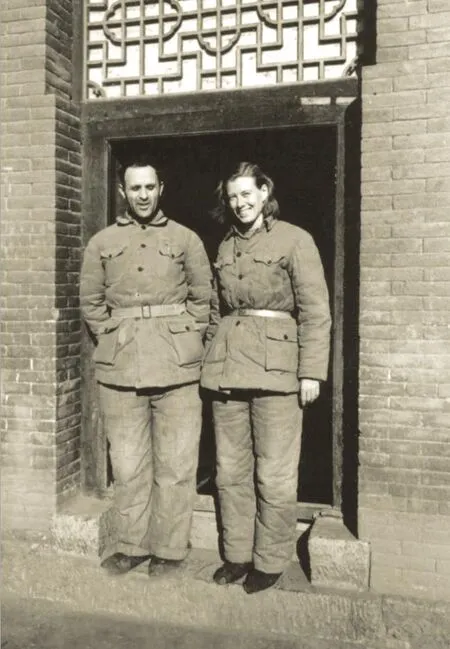

白求恩与伊莎白虽说是校友,却并不相识。然而白求恩是伊莎白的丈夫大卫·柯鲁克的挚友,他深深地影响了柯鲁克夫妇一生。一支熊熊燃烧的国际主义的伟大火炬从来没有失传。

伊莎白是一朵令人景仰的云,被中国革命的风暴托起。

徘徊在安静的多伦多大学校园里,我有了书写伊莎白的信心。

我又想起了故乡华西坝。

抗战全面爆发后,齐鲁大学、金陵大学、金陵女子文理学院、燕京大学等内迁,在华西坝形成五大学联合办学的盛况。

读初中时,我家在天竺园。这栋楼在抗战时期曾住过吕叔湘、闻宥、何文俊、杨佑之四位教授。闻宥在这里创办了中国文化研究所,陈寅恪、钱穆、顾颉刚、董作宾、滕固等著名学者都是研究员。撰写《中国科学技术史》的李约瑟就住在何文俊家学汉语。后来,何文俊去重庆筹建西南农学院(今西南大学),袁隆平是该院的优秀学生……

在这栋楼里,我读鲁迅、肖洛霍夫、儒勒·凡尔纳、杰克·伦敦,大姐、二姐爱议论阿·托尔斯泰的《苦难的历程》中的两姐妹。至今我还记得那个钟声缥缈的静谧黄昏,肖洛霍夫的《一个人的遭遇》把二姐感动得含泪呆坐,良久无语。我把书接过来读,才明白有血有肉的文字能穿越时空,直击心灵。

暮年回首,我发现华西坝就是我的“大堰河”,是滋养我精神的故土。深厚的乡情、强烈的感恩意识提醒我:讲述一生爱中国的伊莎白的故事,义不容辞!

当开始写伊莎白时,我得到了许多朋友的大力相助:

“加拿大老照片项目小组”的向素珍、王晓梅、申再望、田亚西等在十多年的活动中,收集了大量有关华西坝的资料,建立起与“CS孩子”的联络网,使我的采访便捷了许多。

王烁、高初是有关柯鲁克夫妇历史资料较早的研究者。他们主编的《大卫·柯鲁克镜头里的中国(1938—1948)》一书,内容充实,编印精美,可作为典藏之书。我曾多次通过电话向两位年轻人请教。

伊莎白的藏族朋友李进、李杜娟、岳云刚,彝族朋友冯良、马林英,羌族朋友龙金平、王嘉俊等,让我寻找到早年伊莎白在川西少数民族地区留下的足迹以及流传久远的故事。

重庆的罗杨、巫智敏、张艺英、傅应明、王安玉、张鉴,河北武安的李维新、段久长、霍春霞、韩艳如、韩晓丽、申丽晓、葛聪怡等,让我了解到伊莎白是怎样克服重重困难,才得以完成《兴隆场》《十里店》等人类学重要著作的。

南海山村的张运海书记带我参观了中央外事学校旧址。

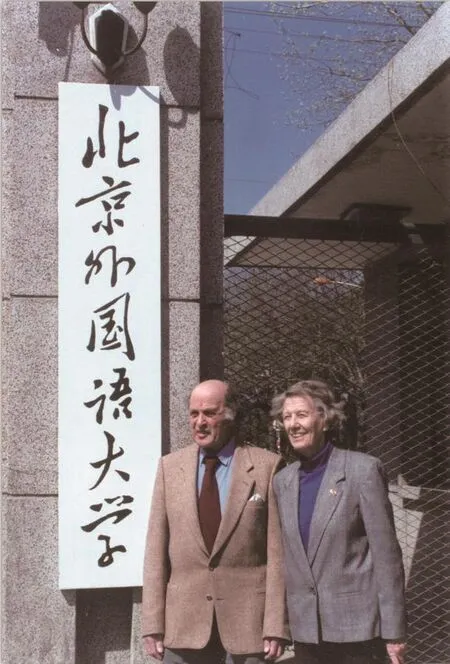

柯鲁克夫妇的同事、学生梅仁毅、郑海棠、沙广辉、廖利等,为我讲述了伊莎白在半个多世纪的英语教学中如何无私奉献,为人师表。

纪录片制作人高松、傅涵等在历史档案中的深入挖掘,为我打开了另一片天地。

很巧的是,2016年6月,老乡杜天梅、贾敏带着我在加拿大安大略省转悠时,居然转到了伦敦市的丰饶田野,我才知道,那是伊莎白的家族——布朗家族祖上生活的地方。

很巧的是,写到伊莎白的重要老友时,这些老友的后人蒋引丝等竟然“从天而降”,就像是上天特意安排来帮助我的。

华西子弟和校友邓长春、雷文景、戚亚男、周彤、何生、杨光曦、王曙生、吴名、劭梅、朱磊、邱建义、陈动生、伍波、刘军、黄娟等,不断地给我鼓励。

对于以上朋友,我在此表示真挚的、深深的感谢!

当然,柯鲁、柯马凯、柯鸿岗三兄弟的讲述对我完成这部书举足轻重;他们帮助父母保存的十几箱资料仅仅使用了一小部分,就让我对描绘“昨天的云”有了较为全面的把握。

这朵令万众景仰的“昨天的云”的再现,更像是集体创作,我只是一名执笔者。

想想自己,毕竟是奔80的人了。

又一想,2013年,已经98岁的伊莎白,每天起得比鸟儿更早,还在孜孜不倦地整理她的人类学专著。与她相比,我还如此年轻,我要以伊莎白的精神来写伊莎白。

于是,我追寻着伊莎白的足迹,走向岷江上游杂谷脑河谷的藏羌山寨,走向重庆璧山兴隆场,走向革命老区河北武安十里店,走向北外校园,走向我所知道的伊莎白做人类学田野调查的每一个角落。

而在倾听乡亲、学生讲述“我心中的伊莎白”时,一种紧迫感油然而生——就像发现了一片含金量极为丰富的沙滩,我想,若不尽快将“金子”淘出来,这些“金子”很快就会被岁月之河冲走。

越是投入,心中越是着急,这是在跟时间赛跑。没有哪一天我是在凌晨1点之前睡觉的。所幸,我的睡眠极好,上出租车可以打个盹儿,坐在电脑前可以眯一会儿,只要倒在床上睡十几分钟,又来了精神。就像一块质量尚好的老电池,只要经常充电,就能使用。

寻觅百岁老人的足迹是在重读中国近现代史。对我而言,写作的过程也是学习的过程、思考的过程。

伊莎白对二儿子柯马凯说,她的百岁人生,很快乐。

这三年,写伊莎白的故事,我也很快乐!