2020年春节前后,由新型冠状病毒引发的肺炎疫情突然来袭,迅速蔓延,一时间全民警惕,举国抗疫。习近平总书记发表重要讲话:“要做好宣传教育和舆论引导工作,统筹网上网下、国内国际、大事小事,更好强信心、暖人心、聚民心。”多家媒体重新调整原有的节日报道计划,投入到对此次突发公共卫生事件的持续报道中。与此同时,国家新闻出版署也向全国出版界发出号召:“加强出版服务,助力打赢疫情防控阻击战!”在国家层面的统筹下,整个期刊界全面加强了疫情防控的宣传报道,期刊工作者快速应对、主动作为,投入到抗疫攻坚战中。

近年来一直被新媒体冲击的传统纸刊,在这次疫情报道中展现出其成熟且深厚的素材收集能力、调查采访能力、信息分析能力、深度报道能力,以及强烈的社会责任感。它们全景式、多维度地刊发了数以千计极具影响力的稿件,记录了中华民族正在经历的苦难与伤痛,体现了亿万人民面对灾难时的坚强与无畏,鼓舞了千千万万个英雄的中华儿女战“疫”的信心和决心。

鉴于2020年上半年为我国新冠肺炎疫情的暴发与战“疫”取得阶段性胜利的关键时期,本文以2020年1月疫情暴发至2020年4月17日期刊战“疫”暂缓为研究时间段,分别从各类型期刊入手,对此次期刊战“疫”行动中期刊界所做的努力进行全面细致梳理,选择的刊物主要考虑其媒体的影响力、活跃度以及领域代表性,力图挖掘典型,展示各类期刊的战“疫”历程,对各类期刊抗疫报道的特点和经验加以总结。这对期刊人未来如何应对突发公共卫生事件,以及期刊人如何保持疫情暴发时的顽强战斗力,加速期刊业的融合发展,具有积极的现实意义。

一、党刊引领工作方向

新冠肺炎战“疫”打响后,中共中央印发了《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》,通知讲到:“把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势,确保党中央重大决策部署贯彻落实,让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。”[1]面对复杂的疫情、良莠不齐的信息、民众焦虑的情绪,党媒党刊认真履责担当,牢牢坚持正确的政治方向、价值取向,积极发挥压舱石作用,把新闻舆论工作的职责使命扛在肩上,全面、准确、及时地宣传党在疫情期间的路线方针政策和重要工作部署。本文列举几份党刊,略作说明。

1.党中央机关刊

《求是》杂志由中国共产党中央委员会主办,一直坚持党刊姓党、政治家办刊原则,积极宣传阐释党的基本理论、基本路线、基本方略,深入宣传阐释党中央重大決策部署。习近平总书记多次将自己的重要文章在《求是》杂志独家首发,它的权威性、思想性、战略性、指导性独一无二。在此次疫情中,《求是》准确传递中央声音,通过多个平台及时发布权威信息,在疫情和舆情两个战场上表现突出。

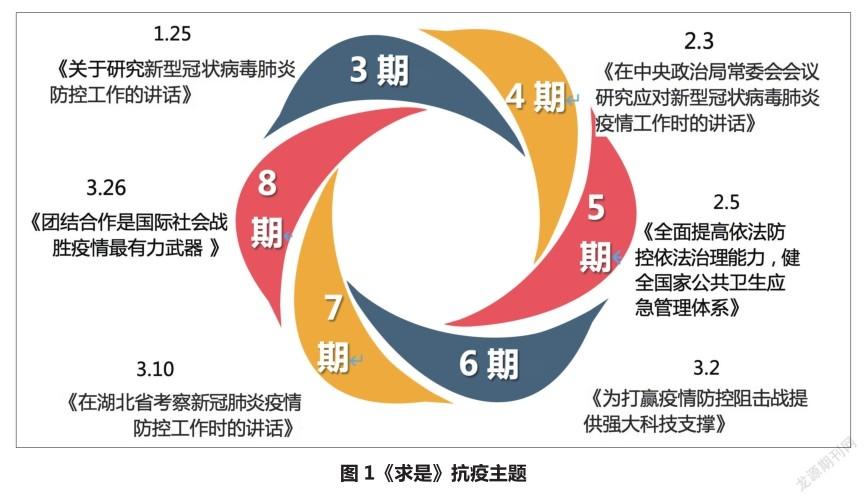

《求是》从2020年第3期在疫情出现苗头时就开始报道习总书记关于研究新型冠状病毒肺炎防控工作的讲话,之后2020年第4-8期在抗疫的每个重要节点,接连发出习总书记抗击疫情的重要指示精神,以及编辑部就这些重要讲话的解读分析,步步推进、层层深入,形成全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的战略格局。

在2020年2月1日至4月9日的6期关于疫情的63篇文章中,国务院副总理孙春兰全面阐释中央指导组深入贯彻习总书记重要指示精神,全力加强疫情防控第一线工作指导督导。各部委机关党委(党组)及相关领导相继发声,从宏观层面指明了中国各领域抗疫的原则、政策和思路,高屋建瓴地指出战“疫”方向、工作部署和应担职责,为全国“共下一盘棋”提供政治依据和决策支持。如外交部部长王毅发文阐述外交战线全力争取国际支持,积极携手全球抗击疫情的方针策略;中央全面依法治国委员会办公室发文《为赢得疫情防控胜利提供法治保障和服务》;中共国家卫生健康委员会党组发文《完善重大疫情防控体制机制 健全国家公共卫生应急管理体系》;中共工业和信息化部党组发文《疫情防控期间全力以赴确保医疗物资保障有序有力》;国务院国资委党委发文《在大战大考中充分发挥国有企业顶梁柱作用》;中共国家发展改革委党组发文《奋力夺取“双胜利” 确保如期全面建成小康社会》;农业农村部部长韩长赋谈怎样统筹推进疫情防控和“三农”工作;国家医疗保障局局长胡静林,阐释在为赢得疫情防控胜利提供有力保障的同时,不断深化医疗保障制度改革;人力资源和社会保障部党组发文,谈如何做好应对疫情稳就业工作;湖北省委书记应勇发文《坚决打赢湖北保卫战武汉保卫战》;中共人力资源和社会保障部党组发文《全力以赴做好应对疫情稳就业工作》;中共国家国际发展合作署党组发文《在对外抗疫援助中践行人类命运共同体理念》……

同时,《求是》杂志将纸质载体优势与融媒体传播平台相融合,充分借助融媒体平台,从读者阅读习惯出发,使用图文、音视频等传播形式,使传播内容从可读到可视,从静态传播向动态传播升级,通过构造多维度传播体系满足大众多种阅读需要。该杂志利用“求是网”“求是微博”“求是微信”“学而时习”“求是漫评”“求是手机报”“手机求是网”等全媒体产品,多渠道介入疫情报道中,为及时传播中央决策、提振战“疫”信心发挥了积极的作用。

疫情突发时,《求是》扛起了支持打赢疫情防控阻击战的政治责任,及时传达了中央的声音。它对全国党员干部群众深入领会习近平总书记重要指示精神,将党中央的决策部署全面贯彻落实到每一项具体的战“疫”工作中,发挥了积极作用。

另外,《党建》《旗帜》等中央党刊也以同一基调、不同形式、不同内容在此次战“疫”报道中留下不俗战绩。

2.地方党刊

(1)黑龙江党刊《奋斗》

黑龙江党刊《奋斗》自2020年1月22日起就投入这场战斗。由于疫情无法及时出刊,《奋斗》运用刊社平台建设媒体矩阵,针对不同的读者群,分别通过“奋斗理论圈”“奋斗党的生活”(ddsh_FD)“奋斗法治汇”(LawsFD)微信公众号,“超级爱奋斗”抖音号,创新传播方式,策划多款特色融媒产品,抗疫报道获空前传播力。

其中,《危难时刻,锻造疫情防控“硬核力量”》先声夺人,第一时间传递中央和省委、省政府疫情防控总体政策,呼吁党员干部担当尽责投身防疫一线。之后,《奋斗》开辟多个栏目:《战“疫”党旗飘飘》栏目,推送《白衣铁军 许民安康》《援鄂三千里,家书抵万金》《众志成城抗疫情“两新”党组织在行动》《小巷里的防疫“先锋”》等20余篇稿件;《战“疫”一线传真》栏目,精编优选省内农村、社区、工厂等在抗击疫情中的典型经验做法,推送稿件《农村:用百姓话防“疫”》《社区:用心密织的“防疫网”》《工厂:“报国寸心,守土有责”,黑龙江企业在行动》等16篇;《战‘疫倩影》栏目,通过一幅照片,一段文字,展示工作中的人物,抓拍感动的瞬间,凸显工作者的美丽。《战“疫”一线是检验干部的“试金石”》《守土尽责是使命更是担当》《战“役”关头,“宅”也是一种义务》《战“疫”之时话习惯》等文在《奋斗》全媒体发表后,得到新华网、学习强国平台、前线网等中央和兄弟党刊媒体迅速转发。

(2)《四川党的建设》

《四川党的建设》2020年第3-4期集中报道了战“疫”进程及细节。《号角声声》专栏首先用3篇文章拉开战“疫”序幕,宏观讲述了党中央战“疫”的时间线、习近平总书记战“疫”历次讲话的指导精神;《千里驰援》系列文章描述四川派出的志愿者、医疗队心向党旗上前线,争当逆行者;《战“疫”先锋》着力记录基层党员走访、小区协查、物资供应等抗疫一线事迹;另有《白衣天使》《立體防控》《强力保障》《守望相助》等多个专栏共计57篇报道,用群众身边的人,用一个个真实感人的故事,有效稳定了群众情绪,增强了社会信心,也使战“疫”一线奋战的党员和基层党组织的先锋模范形象深入人心。

另外《四川党的建设》(藏文版)还于2020年第2期刊发了专辑《雪域高原在行动——四川藏区抗击新冠肺炎疫情纪实》,深切关爱藏族同胞,全景展现出藏区战“疫”的全过程,受到全国五省藏区藏族同胞的广泛关注和好评。

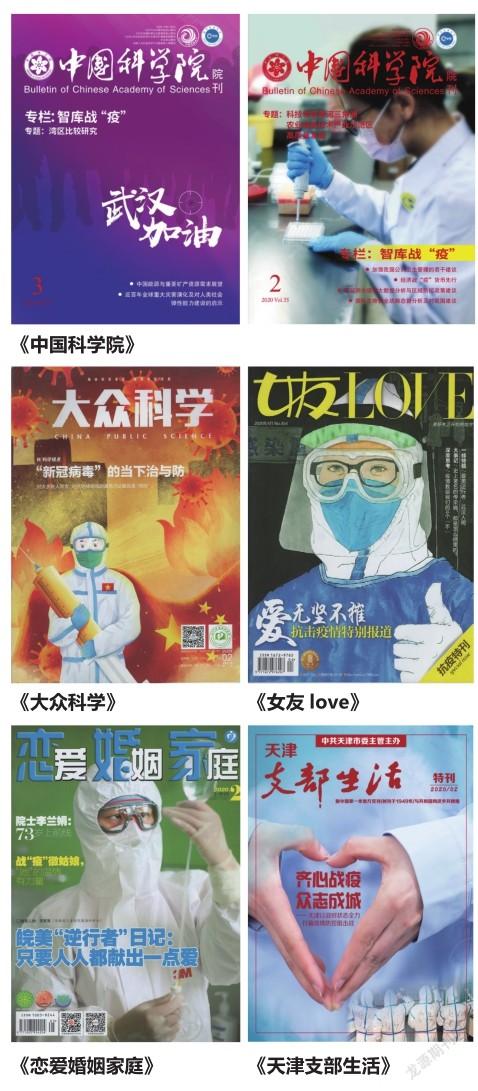

除了这两家地方党刊,其他如《天津支部生活》2020年第2期推出专题《齐心战疫,众志成城——天津以战时状态全力打赢疫情防控阻击战》,《湘江评论》共发3期专题和1期增刊,《共产党员》2020年第2期设置专题《坚决打赢疫情防控阻击战》。此外,《青海党的生活》《当代广西》《时代主人》等多家党刊也积极发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,刊发多个战“疫”专题,让鲜红的党旗始终在疫情斗争最前沿高高飘扬。

二、新闻时政期刊,彰显新闻精神

新闻媒体的嗅觉总是最敏锐的。新闻时政类期刊在此次战“疫”中的表现可圈可点,颠覆了多数人“期刊业江河日下”的认知,也让更多人看到了期刊人专业的新闻报道功底和职业化的工作态度。

邹韬奋先生在《新闻记者当前的任务》中说道:“现在都须彻底认识新闻记者所负责任的重大……知责任的重大,便不致糊涂过日子,要时时振作,时时警觉,时时求进步。”在此次疫情报道中,正是基于对自身责任的认知,《财新周刊》《中国新闻周刊》《新民周刊》《三联生活周刊》《南风窗》《南方周末》等一大批记者冲向一线,深挖深访,用眼睛观察社会,用头脑思考现实,用手中的笔和镜头记录整个战“疫”进程。

1.《财新周刊》

《财新周刊》在2020年春天引发了现象级关注。2020年封面报道第4期《新冠病毒何以至此》和第5期《抢救新冠病人》一经上架就被抢购一空。淘宝平台更是将其价格炒到了88元一本还不包邮。很多人都因为错过和没抢到这两期杂志而喊话求加印。[2]以天猫一家电商平台为例,《财新周刊》的这两期杂志,加印后仅在2月这1个月内已卖超过5万份,火爆程度可想而知。

《财新周刊》擅长用数据、材料抽丝剥茧地报道事件发展脉络。它是最早全景式报道武汉疫情的媒体。早在新冠肺炎疫情暴发初期,该刊便发出预警。1月20日,钟南山院士公开确定新冠病毒存在“人传人”现象,1月21日,《财新周刊》率先对疫情做出快速反应,推出《武汉新型冠状病毒肺炎大事记》,逐日更新,梳理武汉疫情的发展过程。独到的东西,源自独家的调查。《财新周刊》的第一批特派记者,在1月23日武汉封城前就抵达疫区采访。武汉采访团队的领队财新传媒常务副主编高昱说:“对我们这些时代的记录者来说,无所谓幸与不幸,惟勉力留下真实,不至于让失去白白失去。”[3]新闻工作者的逆行和医疗工作者的逆行一样,悲壮又充满职业精神。

《财新周刊》记者通过采访各种碎片化信息,用冷静克制的风格还原疫情的方方面面,并通过时间线对疫情发展进行梳理,让画面一幅幅呈现在读者面前,不煽情却动情。《财新周刊》连续5期推出封面“重磅”报道:《新冠病毒何以至此》《抢救新冠病人》《保卫湖北》《复工预备起》《新冠解毒》。其中《新冠病毒何以至此》汇集《财新周刊》37位记者,通过现场篇、病人篇、解毒篇、国际篇,以4万字内容全面呈现事实,为读者提供了更深度和多元视角的解读。“国际篇:全球经济”记录此次疫情的海外反应。目前疫情在某些国家呈现扩大之势,现在看财新此报道,颇有预警色彩。[4]

2020年第6期《保卫湖北》推出的“16城抗疫记录”勾勒出了湖北防疫战的全景,并试图寻找终止疫情的“密码”;而2020年第7期《复工预备起》则将主题聚焦疫情给中国产业经济带来的影响,以专业独特的财经视角关注:“企业开启复工复产,如何克服防疫、人力、原料、生产销售、运输重重困难?”特稿《武汉长镜头:从居家隔离到“全面清零”》对武汉封城后疫情扩散情况真实呈现,对疫情中出现的各方面问题进行了报道,并引发了政府议程的跟进,间接推动了自上而下雷霆万钧的总攻“清零”。[5]

《财新周刊》疫情专题有300多篇报道,它之所以能脱颖而出,靠的是逻辑缜密、细节相互印证的稿件写作,靠的是不畏艰险、深入一线的职业记者,靠的是锲而不舍的调查、发掘真相的新闻专业精神。这种精神是一种责任,一种对国家、对民族、对生命的责任。

2.《中国新闻周刊》

《中国新闻周刊》是由中国新闻社主办的时政类刊物,根据国家信息中心的调研报告,公众印象深刻的疫情信息主要来源于中央媒体,而《中国新闻周刊》排名前四。目前,《中国新闻周刊》“两微”等新媒体平台总粉丝量超过7000万,影响力在期刊中位列前茅。自2020年2月10日至5月1日,《中国新闻周刊》连续推出了11期封面专题报道。

作为时政大刊,《中国新闻周刊》的媒体融合做得非常出色。“我们形成了小型中央厨房机制——编辑部和新媒体中心有一个联席会,还有一个工作群。新媒体的主编和编辑部的负责人是保持实时沟通的。”副社长兼副总编王晨波几年前已经布局新媒体,“长短打结合,杂志在内容上偏深度,新媒体偏话题和观点。”此次疫情报道中,《中国新闻周刊》充分发挥其在新媒体上的成熟运作能力,做到了24小时不间断在新媒体微信公众号推发独家文章、图片、视频和漫画等各类稿件,截至2020年2月29日,全网总阅读量就超过了66亿次。其抖音号从2020年1月27日至2月26日,主要围绕疫情新闻发布会、抗疫一线、普通人的抗疫智慧等,制作短视频117条,总播放量达1.5亿,总点赞量358万。其中一条“专家分析疫情三种走势”的抖音内容,播放量单条达到8000多万,点赞量285万。[6]

疾病和医疗(产业)报道一直是《中国新闻周刊》的一个重要报道领域,与其他媒体相比,《中国新闻周刊》有强大的医疗报道阵容——既有人员和资源上长期、系统的积累,也有对医疗健康问题深入的、专业的认知。现任主编安然有医学硕士背景,曾在2007-2008年被選为哈佛大学公共卫生学院全球健康报道访问学者;副主编陈晓萍曾全程参与2003年《中国新闻周刊》对SARS的报道;科技部主任钱炜则有着资深的科学报道经历,从事过大量疾病报道,是2014年美国科学促进会(AAAS)国际科学记者奖学金获得者。[7]在疫情报道刚开始时,《中国新闻周刊》就细分了涉及疫情的3个专业领域(包括流行病学、临床医学和病毒学),不同领域的专家解决不同的问题。采访的专家研究方向越丰富,刊物在公共卫生领域的话题设置能力也越有深度。[8]

众所周知,市场需要猛料,媒体希望首发。但《中国新闻周刊》是依托国家通讯社的媒体,涉及公共卫生事件的新闻报道会更加慎重。据副总编陈晓萍说,他们不会盲目抢首发,会写好稿子等待权威消息(包括涉事单位、地方政府等)核实之后才会发表,《中国新闻周刊》用它的负责、深度、专业、权威赢得了公众的尊重。

3.《新民周刊》

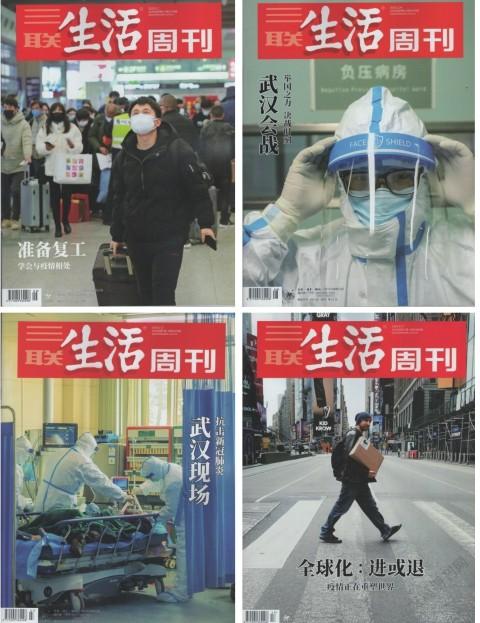

《新民周刊》连续策划了多期报道专题。从2020年第4期《战疫》刚刚打响开始,到各项抗疫工作转向正轨的第5期《会战湖北》,第6期《总攻》,再到迎来曙光的第7期《上海复工》,第8期《全球阻击新冠》,第9期《战疫下半场,抄底云经济》,第10期《改变世界的一周》思考错失“机会之窗”后全球抗疫如何夺回主动,直至第13期《武汉解封》迎来中国战“疫”的阶段性胜利。它们持续关注战“疫”各个节点,真实完整地描述整个历程。其中最早的第4期,封面报道里囊括了来自84岁的老将钟南山院士,73岁的李兰娟院士,时任上海华山医院传染科党支部书记、主任张文宏等专家关于新冠病毒肺炎的重点和专业的研判,让被疫情突袭的大众首先对新冠病毒肺炎有了全面正确认识。专访已经高强度工作了一个多月的武汉大学人民医院一线医生,了解医院目前的工作状况并倾以人文关怀。报道8天完成工程的火神山雷神山“特种部队”的作用,激发人民斗志。采访新冠肺炎疫情中那些被治愈的人们,祛除公众的恐慌,增强人们战胜病毒的信心。采访最早驰援武汉的上海医疗队,吸引更多来自各地的志愿者。随访身处武汉的人,他们的积极乐观感染着围城之外焦灼的人群……这样的细节报道无疑给深陷迷茫的人们打开一扇窗户,充满温情与希望。

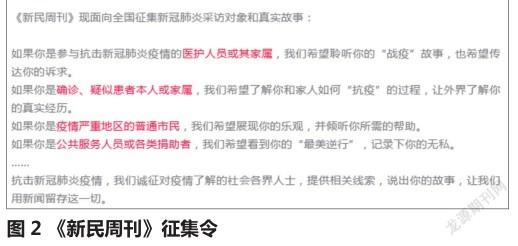

《新民周刊》微信公众号自2020年1月30日起,每天微信文章底部推出征集新冠肺炎采访对象和真实故事线索的“征集令”,将这些记录下疫情胶着时期普通人点点滴滴的口述实录制作成10期专刊。透过征集令可以窥见《新民周刊》的着力点:

患者、孕妇、医生、作家、老师、商人、志愿者、普通人……

“说出你的故事”!他们的声音汇成一首强有力的《命运交响曲》,悲壮而又铿锵。其中的一个乐符《快递小哥搞定金银潭医护难题:我送的不是快递,是救命的人》,一经报道迅速成为爆款,《人民日报》、中央广播电视总台、新华社等央媒以及全国诸多主流媒体予以转载、关注。截至2020年2月18日,该文仅在《新民周刊》微信公众号的阅读量就达320万,点赞量达8万,在《新民晚报》微信公众号的阅读量也超过了250万,点赞量超过8万。[9]疫情防控期间《新民周刊》所做的努力是它关注“民生、民情、民意”的办刊方针生动具体的表达,真实、温暖而又睿智。

另外,在此次疫情中,表现亮眼的还有《三联生活周刊》,其全媒体共发出新冠疫情报道文章超过百篇。其中,该杂志微信公众号推送记者原创调查稿60篇;杂志连续出版了3期疫情专刊,刊发记者原创报道50余篇。在武汉疫情暴发初期,《三联生活周刊》首批记者在2020年1月21日即抵达武汉疫情现场,次日便发布特稿《武汉新型肺炎:为何直到今天才引起更大注意?》。据称,此篇报道阅读量突破1400万人次。

像这样关注发布疫情的新闻刊物还有很多,在控制新冠病毒传播、救治病患争分夺秒的特殊时期,信息就是生命,媒体越多地报道民众真正的需求,越能引导决策层及时出台政策、调配资源解决问题,拯救更多人的生命。铁肩担道义,妙手著文章。此次在湖北参与疫情报道的2500多名记者用行动诠释了什么是新闻职业精神。

三、学术期刊,科学助力抗疫

科技是战胜疫病最强有力的武器。习近平总书记多次强调,要加大科研攻关力度,为疫情防控提供强大科技支撑。中国科学技术期刊编辑学会党委发出文件《关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战加强党的领导、发挥学会资源优势作用的通知》,要求各位会员、各位理事、各分支机构充分发挥学术资源和传播渠道的优势,利用办刊团队、作者、传播渠道等资源,为各级政府部门、企业、医疗和公益机构等应对当前疫情提供有针对性的、建设性的意见和建议,主动传播疫情防控的最新研究成果和科普知识,不信谣、不传谣,做好舆论导向工作。

1.自然科学期刊

(1)医药卫生期刊

为了更好地展示新冠肺炎的相关研究成果,更好地展示各地的医学诊治和防控经验,期刊多平台响应科技部“把研究成果应用到战胜疫情中”的号召。例如:中国知网开展“新型冠状病毒感染的肺炎”专题研究成果网络首发OA(开放获取)。截至2020年4月17日,已有2122篇中文和24篇外文医学学术成果在该平台发布。

科技部、国家卫生健康委、中国科协、中华医学会联合共建“新型冠状病毒肺炎科研成果学术交流平台”。“抗疫”四院士(钟南山、李兰娟、王辰、张伯礼)领衔平台学术专家组,不断更新、汇总国内生物医药卫生杂志发表的相关学术内容、公共学术资源,遴选海内外最新研究成果。截至2020年3月8日,该平台共发布了来自国内91种期刊发表的530篇与新型冠状病毒肺炎相关的学术文献,线上总点击量近200万次,为疫情防控发挥出重要的学术支撑和智库支持作用。[10]

中华医学杂志社选择41种对新型冠状病毒肺炎防控和诊治有助力的旗下期刊,自2020年1月31日起限时免费开放全部内容,供医务人员在相应期刊网站和“中华医学期刊”App上阅读、下载。

这些举措发挥了平台优势,积极配合临床医、护、研人员就新冠肺炎防控进行一线资料的总结及传播,与医护人员并肩作战、共同抗“疫”。

(2)工程信息技术期刊

统计资料显示,在中国知网工程科技Ⅰ辑、Ⅱ辑、信息科技期刊库(2020-1-10,2020-04-17)中,关于新冠病毒的文章有487篇,其中主要集中在能源、交通运输、建筑工程及环保技术方面。

作为“国家科学思想库核心媒体”的《中国科学院院刊》针对肆虐的疫情以及混淆是听的各种信息,策划组织了“科技战‘疫”和“智库战‘疫”两个视角的专题,权威、客观地传播正能量,并为疫情防控建言献策。发表《基于大数据回溯新冠肺炎的扩散趋势及中国对疫情的控制研究》《新冠肺炎疫情大数据分析与区域防控政策建议》《加强我国公共卫生管理的若干建议》等多篇高技术含量作品,为政府决策提供理论依据。

信息科技类期刊,如《通信世界》探讨5G融合应用助力“新冠肺炎”抗疫工作,《统计与决策》对新冠肺炎疫情预测建模并理性评估。城建类期刊,如《城市规划》探讨《应对新冠以人民为中心的城乡人居环境该有的样子》《安全与健康空间规划与治理》,以及《传染病疫情防控应尽快纳入城市综合防灾减灾规划》《科学理性是城乡空间治理的关键》等;《给水排水》关于疫情防控期间医疗污水和城镇污水处理若干问题的建议。交通类期刊,如《交通运输研究》探讨疫情对交通基础设施投融资、法规制度建设的影响及应对策略,以及提升交通运输综合执法能力的必要性;《商品混凝土》分析《疫情之后,基建和房地产等哪些方面将对混凝土需求产生影响》;《中国公路学报》以宁波市为例分析新冠肺炎疫情下城市公共交通非常规防疫策略……

自然科学期刊用最快的编辑、最快的预出版、最快的微信及平台推广,体现科技期刊人“战”疫的职业精神与情怀。

2. 社会科学期刊

(1)社科类期刊

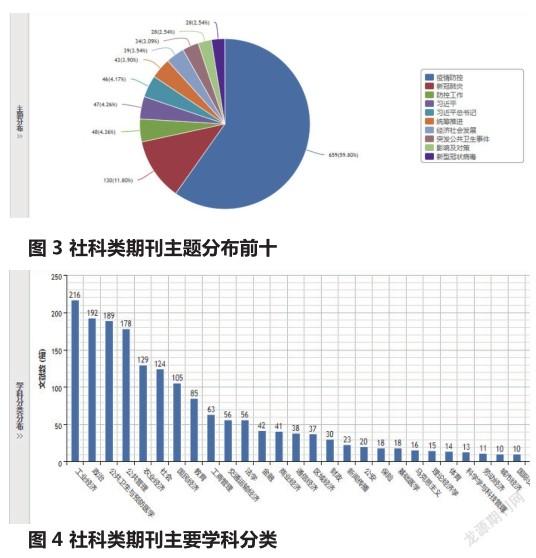

在中国知网以“新冠”为主题词检索2020年1月10日至4月17日发表的社科论文共计1585篇,主题主要聚焦新冠肺炎疫情防控措施、习近平总书记的重要指示精神及经济社会的统筹发展等。议程包括探讨政治制度、社会体系对疫情防控的积极意义,解读各項防控政策以及具体实施措施,其中又涉及贸易、新闻传播、法律、教育、文史、农林、伦理等多个细分领域,探索疫情对行业发展的影响,行业所做的努力,以及疫情所引发的启示,未来如何有效应对等。

经济类期刊,如《中国经济周刊》2020年第4期推出《用改革之策打赢经济战“疫”——“新凯恩斯理论”值得借鉴》《中国战“疫”进行时》《助力战“疫”——企业捐赠榜》和增刊《投资人眼中的黑天鹅:“深蹲”后的中国经济会更有韧性》等多篇文章,对经济提振、复工复产的困难和问题提出建设性意见;《中国商论》2020年第4期发表《中商联与相关行业组织和龙头企业发布五项商贸服务业经营服务防控指南》;《首席经济学家》2020年第2期发表《新冠疫情对房地产市场的冲击与对策建议》《新冠疫情下的经济、股市和政策应对》《新冠疫情冲击下的2020年国内宏观经济趋势分析》等文章。军事类科普期刊,如《航空知识》推出了多篇微文,如2020年1月25日《除夕午夜,空军3架运输机飞抵武汉!空军医疗队紧急驰援!》,2020年1月26日《三军驰援|武汉版“小汤山”将移交军方》等 。2020年2月13日长图《运20:我已到武汉!| 一图全面了解“胖妞”到底是谁》,阅读量近4万,获点赞358个;今日头条平台阅读量(文章和微头条)53万,获点赞1650个。教育类期刊,如《中国电化教育》发表《全媒体学习生态:应对大规模疫情时期上学难题的实用解方》。《中国会展》发表《会展人如何用英语向外国人解释清楚这场战“疫”?》《这封倡议书@所有会展人》等系列文章。《中国海事》《中国船舰》关注水上战“疫”,聚焦邮轮上的病毒传播。法律类文章如《企业如何应对因新冠肺炎疫情导致的合同履行不能》《从法律实务角度谈航运业如何应对突发疫情》《国际商事合同不可抗力条款对“新冠肺炎”疫情适用法律分析》等。《交通财会》发表《新冠肺炎疫情下港口企业如何发挥财务管理的作用》。《互联网周刊》发表《加油中国·企业援助清单100》。《国际展望》在国际英文舆论场传播中国声音。《文史杂志》《牡丹》等文学艺术类期刊用文字、诗歌力量,并肩战“疫”……这份名单还可以拉得很长,他们是期刊人从自身行业出发所做的思考、提出的建议,是群体智慧的结晶。

(2)学报类期刊

中国高校科技期刊研究会号召各高校科技期刊利用各刊网站和新媒体平台,广泛宣传国家发布的抗击新型冠状病毒的相关专业知识,加强对高校师生员工的科普宣传。在中国知网以前文同指标检索出的181篇学报学刊文章中,其学科分布如下:

如图所示,医学类论文依然属于学报的主流,教育类、政治类次之。《暨南大学学报(自然科学与医学版)》编辑部积极组织编发了关于新冠肺炎疫情预测、防控、护理、治疗的一系列论文,其中《广东省新型冠状病毒肺炎疫情流行趋势的初步预测》一文,2020年2月13日在中国知网上线以来,网络下载量已超过4496次(数据至2020年4月17日);另有《新型冠状病毒肺炎疫情下老年居家护理实践的探讨》等多篇文章。《电子科技大学学报》发表《基于时变参数-SIR模型的2019-nCoV疫情评估和预测》《新冠肺炎爆发前期武汉外流人口的地理去向分布及影响》。《上海对外经贸大学学报》邀请复旦大学世界经济研究所副所长沈国兵阐述新冠肺炎疫情对我国外贸和就业的冲击及纾困举措。《重庆师范大学学报》着力于《重庆市新型冠状病毒肺炎(NCP)疫情分析与趋势预测》。《西安交通大学学报(医学版)》关注《儿童与成人新型冠状病毒肺炎(COVID-19)流行病学与治疗的现状分析》。《重庆医科大学学报》《电子科技大学学报》面向全国医疗机构人员和科研工作者征集新型冠状病毒肺炎相关稿件,包括述评、论著、个案报道等。

四、大众生活类期刊,全方位战“疫”

此次疫情关乎每个人的生活,生活类期刊义不容辞地承担起科学普及、心理纾解、在线教育、法律指导等工作。因篇幅有限,仅撷取几类说明。

1.科普类期刊

疫情期间大量信息在短时间内呈井喷状散播,公众对病毒源头、传染路径、防护方式等信息缺乏专业知识,需要及时把晦涩的专业术语“翻译”成通俗易懂的话语,运用科学的分析与解释引导公众积极应对,消除恐慌。[11]

科普类期刊是公众了解和认知新冠肺炎传播规律和防控措施的重要渠道。如《大众科学》2020年第2期、《百科知识》2020年第7-8期(如图)就从各个细节着手,科普日常防控需要注意的方方面面。

2.生活类期刊

《女友》2020年第4期《爱 无坚不摧》,《恋爱婚姻家庭》2020年第3期、第4期、第5期上半月刊《大疫之下,你准备好了吗》《皖美“逆行者”日记:只要人人都献出一点爱》《国家有难,小女子也能挺身而出》等,以细腻的情感、温婉的语句、催人泪下的故事讲述疫情肆虐中点点闪光的爱。

北京《瑞丽》杂志社有限公司作为时尚类媒体,虽不能直接进行新闻报道,但所有瑞丽人充分认知此次疫情的艰巨性和复杂性,他们以同样强烈的社会责任感和媒体使命感,全力发挥内容生产优势和时尚媒体特有的资源优势,调动全媒体传播渠道。截至2020年4月9日,在微博、微信、App、网站等多个平台上,策划推发各类防控、护理、心理、明星联合发声宣传视频等多种形式的内容348条(并被数次转发);免费开放72期收费电子期刊后,继续利用其四刊一网策划推发各类相关选题,推发视频等内容共106条。

《法律与生活》关注疫情期间法律案件的审理、涉疫事件的处理等,如《“网上开庭”提速:揭密無接触庭审背后的网络技术》《全国立案查处疫情防控期间价格违法案1413件》《疫情突袭,消费者能向旅行社主张全额退款吗?》《生产、销售假医用口罩,特别时期将从重处罚》。

五、外文期刊,传播中国声音

为了破解国际传播中“有理说不出”“说了传不开”的困局,传播好中国声音,媒体既要“敢讲”,不断增强话语权,又要“善讲”,进一步增强对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的高度自信,向世界展示一个全面、多彩、真实的中国,抢占舆论制高点,特别是国际传播制高点。[12]

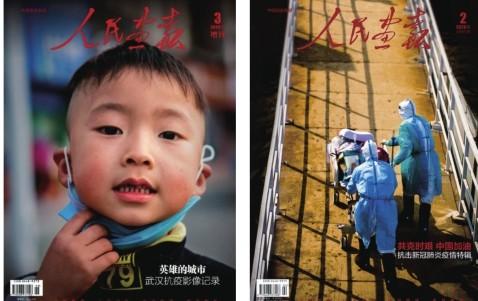

中国外文局局属各期刊社充分发挥外文局期刊多、语种多、覆盖国家与地区多等传统业务优势,加强深度报道专题策划,推出一批多语种抗疫报道专题。例如:北京周报社《北京周报》(英文)、《中国与非洲》(英文、法文)杂志连续推出4组专题封面故事,聚焦抗疫人物、疫情下的中国经济。今日中国杂志社推出多语种抗疫专题报道《疫情下的力量与温情》,凸显中国制度优势。人民画报社多语种期刊推出特辑和封面故事。其中,《人民画报》2020年2期推出《共克时艰 中国加油——抗击新冠肺炎疫情》特辑,篇幅达118页,图片约300幅;《人民画报》增刊推出《英雄的城市:武汉抗疫影像记录》。《中国》(韩文)推出封面报道《中国有信心、有能力战胜新冠肺炎疫情》。《中国报道》推出中文、英文、泰文、马来文等多语种战“疫”专刊,记录在中国抗击疫情过程中挺身而出、做出巨大贡献的群体和个人。《i China》中国战“疫”电子周刊,结合国际舆情与海外关切,通过多语种微视频、动漫、图片、文字等形式呈现中国抗疫故事。这些外文期刊积极回应国际关切,展现了中国人民齐心协力抗击疫情的勇气与信心,争取了国际社会的理解认同。

六、期刊战“疫”特点总结

这次新冠肺炎疫情是对我国治理体系和治理能力的一次大考,也是对我国期刊业的一次大考。总结此次期刊战“疫”特点如下:

1.各类型期刊的着力点不同

不同类型期刊,立足本期刊的定位,从本刊出发,设置不同议程,关注不同方向,解决公众不同需求。全方位,无死角,真正实现了“全期刊业战疫”。

2.社团、行业组织发挥积极作用

中华医学会、中国期刊协会、中国科学技术期刊编辑学会、中国高校科技期刊研究会等多家行业组织均发出倡议,群策群力,呼吁会员单位积极参与战“疫”行动。通过多种形式向社会公众免费开放了大批在线资源,满足特殊时期人们居家学习工作的需求,努力为打赢疫情防控阻击战贡献自己的力量。

3.期刊参与公益事业

在这次抗疫的全民作战中,众多期刊开通公益服务或组织公益活动。在募集资金、运输物资、排查人员、安抚患者、救助滞留人员,以及组织创作文艺作品等方方面面,发挥了重要作用。如封面新闻、封面研究院公益研究所联合四川省慈善总会搭建封面公益平台,发起封面公益“驰援行动”,联合川人、川企,出资出力援助湖北打赢“疫战”。《新民周刊》开辟“捐赠物资”通道,与武汉抗疫中心对接等。

4.报道方法出新出彩

疫情期间信息是第一需求,而读者多通过网络获取信息。期刊通过自有平台推送了大量当天最受关注的信息,报道方法也不再局限于纸媒的深度报道,还有每天疫情最新信息的动态发布、微信微博长篇图文、大数据新闻、短视频报道、直播、口述实录等。报道方法出新出彩,大大增加了互动性、灵活性和时效性。

5.多元传播矩阵

疫情期间,疫情报道高度依赖线上路径、云端运作。不少纸媒自办的新媒体平台影响力走强,实现多元传播矩阵。在疫情倒逼下,许多地方媒体的客户端也成长为疫情报道的主平台,出现了许多爆款作品,影响力大增。表现出色的期刊无不是通过微博微信发送文章,手机电脑多屏联动,自有客户端和抖音、快手等多平台互动,大大提升了信息传播的便捷性、即时性和期刊的个性化,实现了全天候无缝隙的传播态势,为堵塞谣言、澄清真相、提振战“疫”信心发挥了积极的作用。[13]

越是大考,越能见证行业本身的积淀、能力及责任担当。全国期刊业在此次疫情中成功应对,交出了一份满意的答卷。丰富的战“疫”食粮凸显了期刊的独特优势和价值,让期刊界在此次战“疫”中得到更多对新闻专业精神的感悟,加大了对期刊融合发展的路径探索力度,也给予了期刊从业者继续坚守和奋斗的信心和决心。“没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。”这句《南方周末》新年献词里的话,再次献给英雄的中国人民,献给不屈不挠的全国期刊人。

參考文献:

[1]李新华,路凯,王常合,项春.发挥政治优势 凝聚疾控力量 筑牢捍卫生命和健康的防线[J].旗帜,2020(02):30-31.

[2]我是小南神.财新加印来了:冲在前线记录真相的杂志值得被存档 [EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/ppK QN2IZNWY7wDjtWovhQA,2020-2-18.

[3]日知智慧团.疫情下的新闻业:真实永远最动人[EB/ OL].https://mp.weixin.qq.com/s/59XekFtWK1yMaZ 9TIkygqA,2020-3-23.

[4]青年记者,这本新闻周刊为什么被抢购?[J/OL]. https://mp.weixin.qq.com/s/FwBkGG8NUqljmJJgRv mcmw,2020-2-22.

[5]FMCI未来研究院,财新:突发公共卫生事件的报道策略[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/_ kPFxC3Joech3U3EQYSzfg, 2020-3-6.

[6]陈晓萍,做经得起时间和历史检验的报道——《中国新闻周刊》“战疫记”[J].传媒,2020(05):25-27+29.

[7]传媒见闻.《中国新闻周刊》副总编辑陈晓萍:新闻的意义在于报道真相[EB/OL]. https://mp.weixin.qq.com/ s/GCfSTAtFmbbAQulPRWOXiQ, 2020-3-10 .

[8]腾讯媒体研究院.《中国新闻周刊》副总编辑陈晓萍:找到那个“一针见血”的问题,为历史留下一份底稿[EB/ OL].https://mp.weixin.qq.com/s/jUNVIbL7X-1nKPqmfR6BbQ, 2020-3-9.

[9]新民周刊.平凡人的不平凡:我为什么采访快递小哥汪勇[J/OL].https://www.sohu.com/a/374642464_161419, 2020-2-20

[10]新型冠状病毒肺炎科研成果学术交流平台-中华医学期刊网http://medjournals.cn/2019NCP/index.do;jsessi onid=E811FE8C13CCA46E77B3F34DB6B0F5A7)

[11]黄荣丽.疫情中的科学家形象与舆论领袖塑造[EB/ OL].https://mp.weixin.qq.com/s/Ikm819pWt0pCW1paF49HQ 2020-2-7 .

[12]郑少忠.讲好中国故事,既要“敢讲”又要“善讲”[J].新闻战线,2020(01):22-23.

[13]骆静雨.“两微”联动提升传播效果,多平台互动完善传播链条——中央级媒体应对新冠肺炎疫情的舆情分析[EB/ OL].https://mp.weixin.qq.com/s/ec250PuYQ2kEn12XAMH4-A, 2020-4-2 .