距离管怀宾上一次大型个展“过园”已有十个年头。十年来,无论工作多么繁忙,管怀宾以他一贯的诚意与勤奋,坚持每年完成一个小型个展。这是他为自己设定的年度作业,同时,用他的话说——也是给自己的礼物。

中国古人讲究“学以为己”,说到底,每个人的终极使命都是“成为自己”。艺术创造同时也是艺术家的自我创造,作品为这个双重创造的过程提供了一條曲折迂回的通道。对于管怀宾来说,这条通道是一座园,或为“过园”,小径分叉,徘徊缠绕;或为“烁园”,冶炼、燃烧,消逝、闪耀。园之于管怀宾是一种空间营构和叙事的策略,更是一种想象世界和装置现实的技术。

管怀宾执着于装置。装置对于他并非当代艺术生产中确定的媒介,亦非西方艺术史中现成的样式,他所要做的,是以中国园林的场所精神开启一种新的装置形态。他说:“我努力从中国空间美学中获得新的创造力,让语意再生,以园林的经验重新改写20世纪以来的作品概念。”

这种“改写”,首先意味着装置中“非视觉空间”的构造。管怀宾出身中国画专业,此前又在苏州抛掷过许多的青春岁月,对于中国园林微妙深邃的空间美学与物象诗学有会于心。这使他的装置与惯常的当代艺术颇有些相异之处,不只是因为气质_上的训雅,也不只因为其作品中有一种比观念更复杂的况味,更根本的是他的装置本身是一个超出作品状态的“园”。

园的构造需要感物兴怀、即时生发,更需要谋篇布局、惨淡经营,这与当代艺术所谓的观念和方案全然不同。

中国园林是一个五感俱足的感知场域,园中事物都有着超出视觉本身的意蕴与情致。无论春日水滨、彩丽竞繁,还是漏雨苍苔、幽独清寂,都足以摇曳性情。中国古典美学中的“非视觉空间”,恰如同王昌龄所说的诗分三境,即物境、情境与意境。物境指“处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似”,情境指“张于意而处于身,然后驰思,深得其情”,意境则“张之于意而思之于心,则得其真矣”。

园林中没有单纯的材料或景观,只有“物与“象”。物之为象,以此物像他物,因物成象。我们常说由物生象,而物自然生出的却只是“相”,至于“象”,则是更加玄妙难言、无从测度的东西。“恍兮惚兮,其中有物;惚兮恍兮,其中有象”。老子的意思或许是先象而后物,就艺术家的工作而言,这却是一个“物”之再造的过程,那是物的诗学、物的创世纪。

在管怀宾营造出的园中,物有时候是物质,有时候作为材料,有时是意象,有时又是符号,这些都远超出了视觉的范畴。在造园现场,各种物象与材料从原本的语境中被释放出来,在陌生的情境中自立、转义,建立起新的结构关系。此物和彼物之间形成一种特定的因缘指引,于是物在园中就不只是材料和表意系统中的符号,它还是一个世界环节,此环节卓然为物,既指引他者,又自成气象。物的“创世纪”由此发生。

“物”与“象”背后隐藏的是人的行为与状态。园是一种局面,园中人身在局中,通过他或者她的游观、徜徉与盘桓,无数“景”与“象”彼此叠加、相互应答。然而,管怀宾并非一味留恋于园林的古典体验,他试图从园林中“断章取义”,把所有的物与象都带入一种险峻的紧张状态之中。最重要的,他把文人意兴的园林,转化为一种“无人界”。

记得三年前,在“无人界”的展览中,一个特写深深打动了我:一只鹰站在锋利的长矛之上振翅欲飞,长矛从高音喇叭中穿刺而出,带着尖锐的速度感深扎入墙体。这个特写中包含着一系列“时间动作”,彼此之间毫无头绪,又理所当然。这一切物象与动作构成一种凝固的张力。一切蓄势待发,事与物的施力、受力皆在其中,凝成一种强烈的“势”。因为这种奇特的“势”,管怀宾的现场并非依照方案、蓝图实现出的景观,而是一种事件性的、蓄势待发的“局面”。在此局面中,一种“势象”被营造出来。所谓“势象”,象中寓势,因势取象,于事物之因缘指引中成就一种情势与姿态。姿,态也。态,意也。段玉裁说:“有是意因有是状,姑曰意态。”姿与态、态与意皆为自然相表里。“势象”中凝结的是行动。动而暂停,则动状犹在,动意犹存,“势象”成就的是对情状意态最具意义的时刻的把握。

管怀宾欲超越和改写“20世纪以来的作品概念”。里尔克曾经说:“生活与伟大作品之间总是存在着古老的敌意。”作为埋伏在日常生活中的艺术,园林却悠然于此敌意之外,它于尘世烦扰中自成天地,以自家风土营造出引人入胜的洞天世界,无论主人还是客人,皆可流连徜徉于其中,恬然自得。园林在生活之中又在生活之外,进退自如,亲疏有度,在这个意义上,我们称园林为艺术或者作品,只是一种不怡当的命名。

在这个以“烁园”为题的展览中,作品与作品之间并没有确切的边界。艺术家展示出的,只是一些形象、一些物、一些空间、一些姿势、一些声音、一些影像,所有一切共同发生,相互作用,营构出一个语义错综的诗性场域。太湖石、桃树与乌鸦……这些古典园林故事中的惯常元素,与破碎的热水瓶胆、频闪灯、高音喇叭这些现代事物结构在一起,形成一系列断裂、跳脱、突兀而又粘连的陌生情境,整个展厅中到处闪烁着从某个失落世界泄露出的无名密码。光与暗、水与火、风与尘破碎与割裂、消逝与坍塌……这些物态与意象在层层叠叠的观象空间中,形成一条彼此映射的隐喻之链;符码与叙事、影射与征兆、意象与意念不断地弥散、交织,反复聚合、变乱,构成一个暧昧的、寓言般的“装—置”现场。

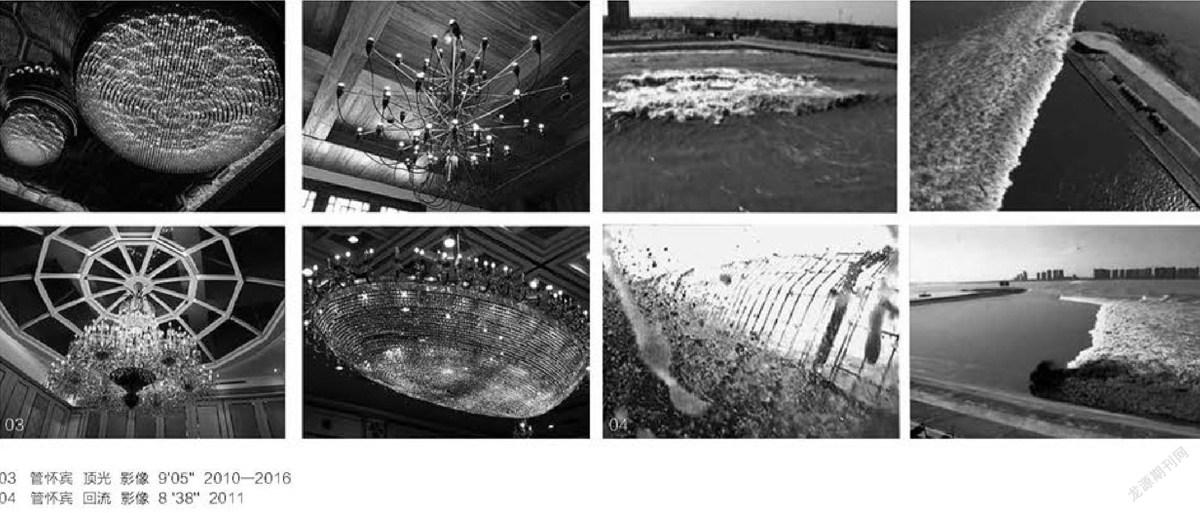

沉寂无声的吊灯、持续破碎的声场、被利刃切割的黑暗、向大海深处疾速撤退的潮水、被强光照射直至虚无的太湖石、浸没水底不断坍塌的砂砾之塔……这是管怀宾的烁园,也是他的“无人界”。在我看来,“无人界”已然超越了管怀宾以之命名的那个作品系列,它不只是都市丛林上空那些废弃的屋顶现场,而是人类活动退场后遗落的世界,一个重新向自然复归的领域。在这个意义上,他的所有“装一置”现场都是“无人界”。我们看到,“装一置”在管怀宾的工作中已然成为动词,那是一种造园般的运筹与行动,在物象、符号和语义的指引粘连中取景造境,即时生发,召唤出一个人类退场后的世界的诸种事物与迹象。这一切唤起我对另一个“装—置”现场的回忆,那也是一个“无人界”,那里同样蕴含着“改写”作品概念的可能。

1997年初秋的某日,我被杭州钱塘江畔一个十字路口的晒谷场深深打动。那时钱塘江畔还是大片农田,许多公路没有通车,农民可以在新修的十字路口晒谷打场。秋收时节,劳作之后,谷堆、工具随意摆放,形成一个偶发的“装—置”现场。这劳动的遗迹是如此随意、如此自然,却形成一种奇特的秩序与尊严。更准确地说,这是一种“世界感”一在古希腊人的经验中,世界即秩序。这个晒谷场上的“装—置”令我莫名感动。它不是作品,本不是为审美而创作,它的产生,来自最为普通、日常的劳作。在劳作者的随意摆放与安置中,有一种超越目的的自然生产,从此生产中确立起一种“任意的秩序”。那是无数次随机与偶然凝聚而成的“现一场”,所以才是命运般的存在。这劳动者退场后的遗迹,示现出一种神圣的仪式感,仿佛是一场祭礼,向沧桑岁月中无名的劳作致敬。