关键词:江流儿 形式主义 解构主义

江流儿不是什么著名诗人,其作品也几乎没有什么知晓度,但难能可贵的是,其对诗歌艺术的执着精神以及其作品中体现出来的独特的“灵晕”特征。就作品而言,这种“灵晕”特征主要体现在其语言形式方面,即具备比较鲜明的“形式主义”和“解构主义”色彩。

一、形式主义

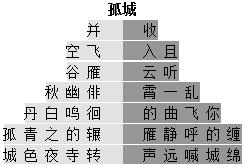

叶芝认为:“形式与情感之间存在着对应的象征关系,一方面,形式通过象征能够唤起对应的感情;另一方面,感情也需要寻找对应的形式即通过象征才能得到表现,获得生气灌注。”可以說形式要素对于诗歌是不可或缺的补充性要素,尤其是对于“形式主义”诗歌而言,形式要素可谓是跟内容要素同等重要的部分,它不再简单地作为“内容的陪衬”或是“承载内容的手段”,而是有其独立的“自在”的价值和意义。在江流儿的诗歌作品当中也有相当一部分诗歌具有这个特点,我们以其早期的一首诗歌《孤城》为例,分析其“形式”特征。且看下图:

这是一首由众多古典意象组成的现代诗歌,乍看之下,它既没有表现出古典主义诗歌的典雅、押韵、节奏感,也没有呈现出现代主义诗歌的随意、解构和荒诞性,而是呈现为“形式主义”的特点。

首先是“形式”功能的交换。显而易见的是,该诗的排列形式呈现出“城堡”的形状(“视觉形式”)。从左往右,每行诗的字数都不相同,但整体上很鲜明地呈现出左边一部分递加、右边一部分递减的趋势:左边部分的字数依次为2→3→4→6→7,而右面的则依次为7→6→4→3→2。于是,这种“视觉形式”就转化为一种潜在的节奏性韵律形式(“听觉形式”);另外,句中用“丹青色”“秋白”等修饰“孤城”,再次回到“视觉形式”;最后又通过“空谷幽鸣”“飞雁徘徊”“乱飞呼喊”等意象,将“视觉形式”再次转换成了“听觉形式”。

其次,“形式”主导“内容”。该诗的左边部分与右边部分构成了鲜明的对称性结构,且二者的“对称轴”就是左右两部分中间的空白分隔,这就好比两堵城墙之间的“过道”,一种呈现在结构形式上的“城”的意味就表现出来了,而这样一种“有意味的结构”刚好呼应了“孤城”这个题目,使得“孤城”这一“主题”不仅得到了“内容”上的展现,更得到了“形式”上的展现,更准确地说,形式上的展现衬托和支撑着内容上的展现。这是大多数诗歌所不能到达的“契合”状态,而它恰恰是“形式主义”诗歌的长处所在。

第三,“游戏化”“陌生化”等其他“形式主义”特征。首先,从该诗给我们的整体印象而言,它确如我们对“形式主义”的“定义”一样,看起来仅仅就“只是一种构造和游戏”,一种形式和文字的游戏,因为它没有明确的“主旨”和“内容”,唯一确定的就是其在形式上所传达的“孤城”的“意味”;其次就是大量陌生化的修饰:“丹青色”的“孤城”、“秋白”之“夜”、“空谷幽鸣”的“寺”、“乱飞呼喊”的“雁声”。这些陌生化的表述,目的“就是要使现实中的事物变形”,“使形式变得困难,增加感觉的难度和时间长度”,进而使读者获得一种全新的美感体验。

以上三点就是《孤城》所集中体现出来的“形式主义”特征,具有以上特点的还有《祖父的遗产》《树碑》等。在《祖父的遗产》当中,尤其体现着“陌生化”的原则,因为前五行诗平均都是26个字,最多的有29个字,并且没有一个断隔符,也就是说,这是要求我们一口气读完的句子,而后面三行,每行只有4个字,但出现了6个字符。不论是中国人还是外国人,大家都出乎意料地一致避免“头重脚轻”现象,仿佛大家惯常的心理就是觉得这样写作是糟糕的、失败的、难以接受的;而在《树碑》当中,情况则差不多相反:该诗总共只有7行,而前面5行居然每行只有1个字。这样就造成了形式上的陌生,却以此“活化”了“内容”,使“内容”因为“形式”而变得更加丰富。

二、解构主义

在江流儿的作品当中,还有一个比较突出的特征就是“解构主义”,这一特点源自他惯常使用的那些特立独行的、标新立异的隐喻和象征,其效果就是:“把一种失落感强加于人,使读者感到不舒适,扰乱读者既有的历史、文化、心理的预设,各种前提,与读者既有的习惯的价值观、审美趣味不相符。”而这种“不相符”,必然会导致“人们对作品的阅读是一种‘误读,即(德曼观点)所谓的‘修辞的误读”。如果从“解构主义”来说,这种“可误读性”是诗歌生命的价值所在,因为如果一首诗的“所指”意义比较明确甚至是确定无疑,那么对于这首诗来说,它就没有什么可解读性了。下面以《倒着看》为例说明其诗歌当中的“解构主义”倾向:

用眼睛倾听死亡?

又如何测算亲情或者血汗

如何用蚊帐送葬老者

我的耳朵也已经失明

我的嘴巴老得像荒郊野外

磁湖的水蛭塞满口腔

错乱之音是儿女在遗忘

无人问津的坟头将刻上我的大名

冥冥之中

已不知身处何方

没有家的感觉会令我恐慌,是的

早在花甲之年,便没有了家

我清晰地记得

孤独在逼近

这是一首耐人寻味的小诗,对于它我们至少可以区分出两种典型的视角,也就是两种阅读方法:正统的读法和解构的读法。按前者,我们可以根据该诗的叙述顺序进行,即从一个横空的追问开始,随着“我”的出现,我们渐渐了解“我”的情况:“我”的“耳朵”“失明”了,“我”的“嘴”“老得像荒郊野外”,“我”被“儿女”“遗忘”,“我”的“坟头”“无人问津”……这样,读者所接收到的就是“我”以“我”的视角在叙述“我”的故事,整首诗就像是记录一个事件。

但如果我们调整角度,以解构主义的方法阅读这首诗,其意味则大不相同了。该诗题目名为“倒着看”,这是在暗示我们“倒着看”这首小诗吗?于是,读者就有可能为了想要验证一下自己的猜测,而采用“倒着看”的方式阅读该诗。先有“我”,再以“渐进”的方式告诉读者“我”所遭遇的情境,最后提出“我”的具有批判意味的发问。

可以看到,采用“解构”的方式阅读该诗,则全诗所想要传达的意味就大不一样(即使我们未必能够说清楚该诗真正想要表达的准确意义),至少我们大致感觉到,前面那种按正统“顺序”读法读出来的效果是淡淡的忧伤、无奈、孤独,而按“解构主义”的读法(颠覆了时间顺序性)读出来的,却是强烈的批评、控诉、质疑的色调;另外,作为一首诗,其“题目”就是要提纲挈领地告诉读者该诗的主题或者主旨(而不是一个电台密码或者迷宫类游戏规则),所以实际上“倒着看”这个题目,本身就“解构”了作为“题目”意义上的“能指”与“所指”,而赋予了“题目”以线索性的意义。正如赵毅衡在《文学符号学》当中所说的:“诗的功能在于指出符号和指称不能合一。”“为能指与所指的其他新的关系和功能(如审美)的实现提供可能。”江流儿诗歌当中表现出来的“解构主义”体现在对于“能指”与“所指”、“稳定性”与“秩序性”的“颠覆”与“解构”,带有很强的后现代的意味。

江流儿诗歌当中的“共性”特征,就其形式而言,十分鲜明地体现为西方文学样式中的“形式主义”和“解构主义”等特色,这是作者艺术旨趣的显现,更是其美学追求的展现。

参考文献:

[1] 沃特伯格编著.什么是艺术[M].李奉栖等译.重庆:重庆大学出版社,2011.

[2] 朱立元主编.当代西方文艺理论(第3版)[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[3] 孟庆枢,杨守森.主编西方文论[M].北京:高等教育出版社,2007.

[3] 赵毅衡.文学符号学[M].北京:中国文联出版公司,1990.

作 者: 曹锦凤,长安大学文学艺术与传播学院在读硕士研究生,研究方向:哲学专业美学。

编 辑: 曹晓花 E-mail:erbantou2008@163.com