时间:2015年10月28日

地点:杭州古运河畔俞建华庸福斋

采访人:倪旭前(中国美术学院博士、浙江大学博士后、美术学副教授)

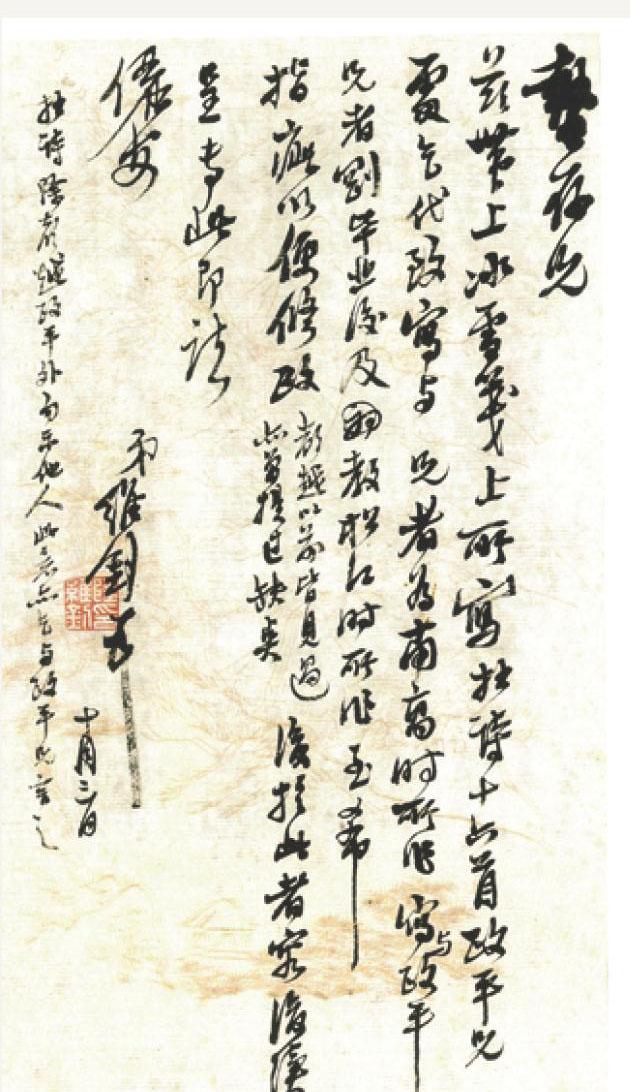

俞建华,字驾沧,1944年出生于浙江海盐。1972年就读于浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系山水专业,毕业后在浙江人民出版社任美术编辑、编审、研究室主任等。曾得陆维钊先生指点,书法创作以隶、行见长。曾任浙江省书协副主席兼理论委员会主任、中国书协会员、西泠印社社员、浙江省美协会员等。

倪旭前(以下简称“倪”):俞老师好!陆维钊先生是书画大家、现代高等书法教育先驱。您曾就读于浙江美院中国画系山水专业,深受陆维钊先生影响,您在书法创作、学术方面也成果颇丰,您能否谈谈陆维钊先生?

俞建华(以下简称“俞”):美学家宗白华先生曾说,代表西方美学精神的是西方的建筑,而代表东方美学精神的是中国的书法。而中国书法的功能并不是仅仅用毛笔来写汉字,而是在汉字固有的结构中传承了中华民族的人文精神和审美追求。它不是具象的,亦非抽象的,从而使欣赏它的人们既可从形态之美中得到愉悦,也可从具有生命质感的“线条”运动中感到生命的律动。由此可知,书法艺术包涵着多学科融合的天赋。陆先生以一位文史专家的身份进入书法领域,其文化内涵的深厚,首先表现为其书法,具有高华而自由的境界。加上他擅中国画,为其书艺提供了极有个性的美的张扬。我想这正是传统书法走向现代的一个标本。

倪:上世纪60年代,陆先生受潘天寿院长委托,担任浙江美院国画系教授,筹备并主持了当时我国艺术院校唯一的国画系书法篆刻科。俞老师是当年名额不多的国画系学生之一,能否回忆一下陆先生在美院书画教学和授课的情况?

我的专业是中国画山水专业,但从小对书法也有很大的热情。我虽然不是书法专业的学生,但很关注这个专业的教学情况。当然不可能如这个专业的同学们那样系统而深入地亲炙于陆先生,但也不时地向他请教。由于我天赋不高,理解缓慢,有时也受到他的批评。但事后当我想通后,常感受益匪浅。回想起来,陆先生的三句话对我印象最深:

“你们年轻人写字不要学戏台上的白胡子老生,故作苍老。”——即要我们珍惜个性。

“以隶求隶是写不出来的。”——即要取法乎上。清人隶书的兴起即是直接得益于篆法的引入和融合。

“你们不要看不起馆阁体,他们的功力连我们都写不出来的。”——即他推重馆阁体书写者对书法游戏规则的高度尊重,不能为个性张扬去漠视破坏它。

倪:陆先生作为一代大家,诗、文、书、画、印均有很深造诣,曾任清华大学国学院王国维先生助手。您能否谈谈他的全面修养为书画创作带来的益处?

俞:要我具体地论说陆先生诗文修养对书法的作用,我未下过功夫,可能鉴才兄(金鉴才)有此条件和根基。我只能从自以为是的“宏观”角度,谈点拙见。古人云“腹有诗书气自华”,就非常明确地指出了因“诗书”对自己的高雅熏陶,日积月累,就能在自己的笔底下呈现出一种与众不同的审美情趣及令人可敬或可亲的气质。所以我一直认为,如把自己定位在一个传统型的书家,那么第一,必须书法篆隶草行楷五体具能掌握而精其中的一二体;第二,我不反对抄写优美的古诗词,但应如古人一样,对境对情,能出于自己的心胸构文吟句,才是合格的书法家。

倪:陆先生的书法,初学李北海,后参隶魏,融篆、隶、草于一炉,圆熟精湛,凝练流动,人称“蜾扁”,在书坛独树一帜,蜚声海内外。您能否谈谈陆先生书法的创新性及其影响?

俞:艺术创新,既是主动的追求,也是积功的质变,这里既有个人情性是否张扬得好,也不可忽视姐妹艺术对书法的积极作用。“书画同源”一说深入人心,但真正能将之成功的付诸实践,是不容易的。从一个特定的角度说,中国的汉字没有如西方那样彻底走向“符号化”,为汉字的艺术化提供了精神迹化和审美表现的绝大空间。特别是美术中的一些基本造型原则完全可以渗透到书法之中。如清代隶书大家伊秉绶对其子说过一段话:“方正、奇肆、恣纵、更易、减省、虚实、肥瘦,毫端变幻,出乎腕下。应和凝神造意,莫可忘拙”,说明那个时代已有书家在明确地、自觉地运用形式规律于书艺了 “莫可忘拙”是他的审美追求,而追求的措施即是形式规律的强调、融合。我认为陆先生的“蜾扁”之所以令人关注,其成功之理与伊公相通。

倪:陆先生在花鸟画艺术方面也造诣深厚,影响颇大,您能否谈谈他的花鸟画艺术特色和成就?

俞:陆先生虽是人文学者,但极有艺术天赋。如果说他对书法的学习还算是“科班”化的话,那么他的山水、花鸟画则是“票友”性质的。但令科班出身汗颜的,是他的“票友”成就大大超过了“科班生”。正因为他没有“科班生”的职业习气,让他可以特立独行地自我表现,从而呈现出“天际真人”般的境界。观他的书法底蕴、挥洒成风的点染勾勒、充满着生命力的运动规迹,以及毫无“模山范水”的匠气,何为“文人画”,于此可见,可知。

倪:在浙江美院(中国美院),国画、书法教学往往紧密相连,也经历过分分合合,如潘天寿院长就曾建议将国画、书法分科教育,能否谈谈您对这一问题的看法?

俞:这是个见仁见智的问题。教育家、书画家以及教育的主政者想来各有高见,我是无可无不可的。说句笑话,我的绘画专业虽沦为“业余”,而原本业余的书法却成了我的“专业”。国画专业、书法专业并成一个系的好处是书画互补的问题可能得以解决,但当年老辈的想法也不可忽视,若书法只是国画系的一个辅助专业,书法的前途就难说了。当年我们读国画系时,有几个学友重视书法的?有的甚至连落款都写不好。正因为这样,潘校长才提出国画与书法分科教学,要重视书法。

倪:最后能否再谈谈陆先生对您的艺术、文史等方面的影响?

俞:这个没什么好说,我成绩平平。如果一定要说,我只说两句。艺术方面,我喜欢隶书和筑基《张黑女》自高中时候开始,喜欢文史更是从初中开始。考进浙江美院后,我这些根基没有亮点可示,所以可以说,我爱好艺术、文史都是在浙江美院重新开始的。前面谈到的陆师的三句话是玉成我书法业务的根基,而篆隶同参的刷笔表现是我书写的手段,这都得益于陆师的熏陶。人生得一名师很重要,名师可以照亮我们的前程。

至于文史修养,在传统文史渐渐不被重视的今天,鄙人勉强算是略有薄才的了!但如与沙孟海、陆维钊等老一辈比,我什么都不是。当年陆先生看我写的古诗词,认为是小学生水平;现在我看你们写的古诗词,也是小学生水平。文史功底一代不如一代,这个历史规律似乎无法抗拒。

倪:谢谢俞老师接受采访!关于陆维钊的研究,我们正在进行中,相信这是很有意义的一件事。