很早我就认定,辽西朝阳这块土地定是有一些历史的。

小时候就经常看到,人们在农田劳作中不小心挖出古墓或是什么古人用的物件。印象最深的就是儿时上学路上,看到大人们在“陷坟”里挖出累累骸骨,以及一簇簇长着绿锈的箭头。有一次,听人说拖拉机在村外耕地时,翻出一块能把拖拉机搡了一个趔趄的巨石。跑去看时发现,那块已被人们从地里全部挖出的圆石竟比一个成年人还高。在那块巨石的一端凿有一个光秃秃的凹洞,大人们说那是高丽人的碾舂。记忆中,小时候的各家院子里经常能看到如今历史博物馆里陈列的石铲石斧等物件。人们不把那物件儿当回事,被小孩子们当作玩具扔来砸去的。长大了,渐渐意识到,这片看似荒凉偏远落寞的土地上,其实是有着数不尽的先人们在这里生活繁衍,或是从这里经商路过,或是在这里争战厮杀。

离开家乡后,又听说了可以将中华文明史向前推进近千年的红山文化。而作为红山文化一部分的牛河梁考古发现就发生在家乡那片十年九旱的山地丘陵之上。对一个不满百的人生而言,莫说是五六千年,就是几百年前的遗迹或遗物也都成了故事。但人生越是向后,就越对之前的故事感兴趣,对自己生长的那片故土所发生的故事感兴趣。大概是这个原因,驱使我来到了那个距今有5000多年的遗迹所在——位于朝阳市建平与凌源两县交界处的牛河梁红山文化遗址公园。

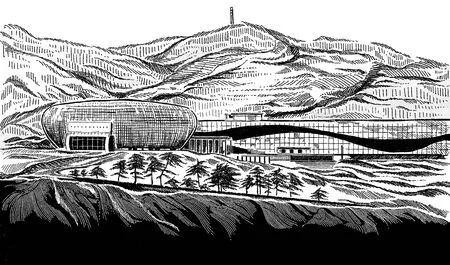

从建平县政府所在地叶柏寿城出发,沿101国道向西南方向行驶10余公里,就看到了竖在路边的“牛河梁遗址公园”的招牌。再前行便远远望见了一座现代建筑风格的展厅建筑卧于植被并不十分茂密的半山之上,在辽西的丘陵黄土中显得格外耀眼。建筑前是宽敞的广场,广场入口处矗立着刻有“牛河梁遗址博物馆”的巨石。驱车驶入展厅前的广场,上面零星停靠着几辆车,看不见行人。与那些常见的热门旅游景点相比,这里显得实在冷清。展厅入口处,几位闲来无事的工作人员正在分食一个西瓜。买票进入展厅大堂,正厅一侧立着一组人物雕塑,一看便知是今人凭想象塑造的牛河梁先人形象。展厅内按人文始祖、祈福圣坛、玉礼开端等几部分布展。除了用绘画、泥塑、布景等手段对先人生活、祭祀等场景进行想象重现之外,更多的是辽西出土或收集的文物的展示。

参观完展览,又回到展厅的大堂。大堂中间矗立着一只巨大的“玉猪龙”雕塑。除了玉猪龙之外,牛河梁出土的玉器中,还有玉人、玉凤、玉龟以及龙凤佩等。不论是龙、凤,还是龟,在今人的文化印象中都不陌生。唯独这只“玉猪龙”令人感到新鲜和费解。毫无疑问,“玉猪龙”这个名称是今人以自己的见识强加给这件玉器的。面对这件似猪非猪、似龙非龙的玉器雕件,我实在想不通5000年前牛河梁先人们制作玉器的灵感从何而来。以地球气候及地貌变迁的速度来看,5000年前的辽西与今日相比并不会有天壤之别。若是真的发生了“沧海桑田”之变,想来就不会有如今的牛河梁考古了。因此,先人和今人所见的生物亦不会有太多区别。思来想去,或许真如红山文化研究院院长雷广臻教授的研究结论一般,先人的灵感来自辽西丰富的古生物化石。也许,这个玉猪龙的形象就是牛河梁先人们所崇拜的图腾,它可能代表着神圣吉祥、风调雨顺,也可能代表着财富与智慧、权力与尊贵。

值得一提的是,由于目前的考古技术并不能对玉器的年代进行测定,正是这只牛河梁玉猪龙的出土,才让那只1971年在内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现的红山玉龙得到了身份的确认,从而诞生了“中华第一龙”。在我看来,有“中华第一龙”之称的红山“C”型玉龙与牛河梁的玉猪龙之间,实属同一造型的变异,只不过红山玉龙的造型更加纤细精巧而已。大胆地推测一下,牛河梁的先人们从辽西随处可见的远古生物化石中发现了当时已不复存在的一种生物图案,并认定那是一种神喻,便将它列作供奉、祭祀的对象,并逐渐按照它的形象在同样具有通神之功的玉器上进行雕琢。由此,便有了牛河梁墓葬出土的“玉猪龙”的形象。这个“玉猪龙”的形象在红山文化区内广泛流传之后,工匠们在塑造的过程中对其形象不断改进,使之愈加“清灵俊秀”,便有了三星他拉村的“中华第一龙”。在其后漫长的岁月里,这条“中华第一龙”不断升华,便有了如今人们所知的中华龙文化。中国人也便成了“龙的传人”。

回过头再看那组立在浮雕墙壁之前的人物雕塑:五位远古的男人,全部高大威猛,飘髯束发,神情肃然,浩气冲天。中间一位骨骼粗壮,肌肉发达,手拄一把长钺,胸前悬挂猪龙玉佩,显然是一位部落首领。他们或袍裾整肃,或貂裘紧裹,或赤膊裸臂,既有华夏汉服的溯源,又有夷狄左衽的影子。面对今人这些一厢情愿的想象,忽然怀疑起5000多年前牛河梁先人的种族问题。他们是如今的汉族,还是北方游牧民族?抑或是来自欧陆的异族?从近2200多年的文字史记载来看,不论是鲜卑、契丹,还是辽、金、蒙、满,辽西这片土地所生存的民族多是北方的游牧民族。而随着不绝的征战、迁徙与交融,这些史书上所记载的古代民族如今大多已不复存在,或灭绝消失,或与其他民族融合成为如今中华民族的一部分。但上溯到5000多年前,这里生活的是否依然是同我们一样的“黑头发黄皮肤”呢?忽然想起距此百余公里之外朝阳半拉山考古遗址出土的那尊具有欧洲人特征的石质人像。谁敢说5000多年前在这里生活的不是一群“金发碧眼”呢?

插图:邢安赢

这样胡思乱想着,又驱车翻过一道山梁,来到了牛河梁女神庙遗址。当年那片曾出土了一尊以玉珠做眼球的泥塑女性头像的黄土坡,如今已被一座造型别致的现代化建筑展示厅保护起来。站在展厅内二楼的参观台上俯视女神庙遗址挖掘现场,绝然看不出如今所谓庙宇的庄严与恢宏,最直接的感觉就是牛河梁先人的“庙”有点小,有点小孩子“过家家”的意思,竟让人怀疑是不是那些考古学家们在小题大做、故弄玄虚,在这座展馆外的西侧山坡上,长满了辽西丘陵上最普遍的油松。在松林中间,有一座土夯泥抹的“窝棚”。据说这是中央电视台为了录制节目所仿建的“女神庙”。出于好奇,躬身走进建筑物内部,就更加感觉先人们所谓神庙的逼仄。但也正是这座更多凭今人所想象建造的“仿制品”,让我联想到了一些乡下村头所建的“土地庙”“关公庙”。虽然小到人都无法进入,但它依然被称作是“庙”。这样一想,心中的疑惑倒也释然。

按照博物馆展厅的文字介绍,牛河梁先人们生活的时代正处在由图腾崇拜向祖先崇拜的过渡时期。而这座女神正是牛河梁先人们所供奉的自己的祖先。牛河梁女神庙是中国目前发现最早的宗庙。著名考古学家苏秉琦先生说:“她是红山人的女神,也是中华民族的共祖。”看着静卧在展柜里的那尊出土头像,以我的鉴赏水平,觉得其性别特征并不明显。虽然感觉和今人的容貌有一些差异,但也绝不是高鼻梁深眼窝的欧洲人形象。说它是我们民族的共祖倒也可以接受。重要的是,从其形象逼真、栩栩如生的塑造手法里,可以想见牛河梁先人们的文明程度。再联想到那些打磨精美的玉器以及牛河梁先人们制作玉器时所使用的打磨及测量工具,你会惊讶于古人的智慧,甚至会对教科书里所说的人类进化史产生怀疑。常常以为,人类文明的发展史大抵与一个人的成长历程有类似之处。远古先人的智慧或许就如同我们儿时的水平,饿了就去找食物,渴了就去找水喝,整天懵懵懂懂的,没有太多的经营意识。如果没有现成的工具,就只好到大自然里去寻找,一根木棒、一块石头都可以成为简单的工具(或是玩具)。但想一想儿时玩泥所捏造的各类“小人儿”和玩具,却远没有这尊出自牛河梁先人之手的“女神”头像的技艺。面对这尊泥塑头像,越端详越觉出蕴含其中的完美。或许其形象塑造中使用了夸张的手法,譬如她那敞阔的嘴形、宽厚的嘴唇以及半圆形的耳朵,都与今人的形象不符,但就其塑造水平而言,完全可以跟今天任何一位雕塑大师的手法相媲美。仅从这点,将牛河梁先人的文明上升到一种文化绝不为过。

按照参观门票上的游览路线,离开女神庙遗址再前行,就到了祭坛和积石冢遗址保护展示馆。走进这座紧邻101国道的巨型钢架穹顶建筑,并没有陕西兵马俑博物馆内那种令人叹为观止的“人类壮举”,只看见一片片散落的石头静卧在已经被考古工作人员修整得平缓细腻的黄土之中。沿着建在空中的围廊仔细观看,才发现这些散落的石头中间其实隐藏着牛河梁先人们的墓葬和圆形祭坛。那些墓葬无一例外都是以石板垒砌而成。底部有平铺的石板,四周由竖起的石板围合成长方形。在这一个个长方形中间,静卧着一具具骸骨。如果不是考古学家从这些骸骨上发现了大量精美玉器,你可能不会相信这些墓葬有什么考古价值。通过碳14测定确认这些来自5000多年前的骸骨,他们生前到底是谁?他们与如今的我们到底有怎样的联系?相信这是每个参观者的疑问和思索。因此,牛河梁考古引发了很多大胆的猜测与想象。有很多文人学者将红山文化和先夏文明与传说联系起来。譬如,有人认为目前已知的黄帝陵等都是纪念陵墓,为炎黄后裔所修建,并不是真实的陵墓。而先夏诸王陵的真实位置很可能就在红山文化区域内发现的这些墓葬中。甚至有人坚信,同为红山文化的朝阳半拉山墓葬群中那具无头骸骨就是大禹的父亲鲧的陵墓。其实,在近代史学界,莫说是先夏的传说人物,即使是整个夏朝,其存在的真实性也一直是有人质疑的。原因就是至今未能出土类似殷墟甲骨卜辞的同时期的文字记载。现代考古学观点认为,石板墓始于距今8000年左右的新石器时代晚期,并盛行于春秋战国时期。因此,牛河梁的石板墓给了人们无限猜测与想象的空间。所谓的“祭坛”无非是现场保存并不十分完整的几层环形积石而已。但在两座大型的墓葬群之间有这样一个圆形的夯土建筑,以今人的视野和认知,好像除了认定其为祭坛之外并无他选。因为,那形状很容易让人联想到京城的“天坛”或“地坛”。或许,这就是后世祭坛的雏形。

参观结束走出展厅时,已近下午三时。站在展厅门前的广场上向南眺望,近处是被沟壑分割得七零八落的土地,远方是峰峦重叠的山脉。群山脚下,一座高架桥穿过一个又一个山包向远处延伸。那是十几年前才开通的长深高速公路。沿着这条公路,北上可以到达东北平原,前行可以到达京城乃至仰韶文化的领地,右转可以进入内蒙古高原,南下可以到达华北平原。忽然意识到,辽西这种交通要地的位置在数千年之前便已确立。数千年间,它不仅是不同族群交流迁徙的必经通道,更是不同文化汇聚融合的咽喉要地。文化的生命力来源于它能够兼收并蓄,吐故纳新。当东北的渔猎文化、蒙古高原的游牧文化和南方中原的农耕文化在这里汇集、碰撞、交融的时候,便极有可能催生出一种相对发达的文明。而创造、发展和延续这种远古文明的人就是今天我们眼里的牛河梁先人们。

公元751年,唐玄宗李隆基诏令有关单位在长安城内为朝阳人安禄山修建宅第时,多次叮嘱办事人员不要怕花钱,原因是“蛮子的眼眶子大,不要叫他笑我小家子气”。在柏杨白话版《资治通鉴》里读到这一段时,一直以为是唐玄宗对安禄山的宠信过甚所致。如今,站在牛河梁先人五千年前的遗址上,忽然意识到,或许“三燕古都”朝阳曾经的繁华与辉煌并非今人所能想象的。而如今,在这荒山野岭之上,除了一堆积石与几具骸骨之外,就只剩下牛河梁上的松风在吹,黄土在睡。也只有它们从亘古一直走到如今,见证了五千年来发生在这块土地上的形形色色与沉浮兴衰,洞悉所有我们未知或疑惑的故事。

伴着阵阵松涛声,一缕微风穿过山坡上的松林直扑我的面颊,让我嗅到了久违的辽西油松的清香,也仿佛嗅到了童年的味道。想着五千年来这片土地上的前尘往事,忽然真切地意识到,我们每个人都是这片土地上的匆匆过客。唯一令人欣慰的是,因为我们临过它的清风,踏过它的黄土,所以牛河梁的先人们用风土悄悄地为我们留下了生命的胎记。

胡子的麻烦

我说的胡子,乃指生于嘴边、面部及颈部之毛。但提及胡子,东北人常会联想起打家劫舍的土匪。传闻,东北人之所以称土匪为“胡子”,乃因土匪之祖师爷们当初劫掠时,常于面部挂着红色的假胡须,意为恐吓被劫者并免于被人相认。如此看来,胡子的不同含义之间亦是有联系的。

文字上的麻烦暂且不论。我想说的麻烦其实来自胡子本身,因为长了胡子,剃之麻烦,不剃亦麻烦。

每日晨起,首要的事便是剃胡子。先以温水清洗面部数次,待胡须软化之后,以须泡涂之,而后以温水浸润剃刀,继以刀依序剃之。先左后右,自上而下,初顺毛孔剃,复逆毛孔刮。经初复两刮,面部须茬已不明显,但边角坑洼之地尚需巡查。巡查之法乃以并拢之四指轻抚各处,凡有行经不畅之地皆须鼓腮绷皮添刀细作。待四指所到之处皆平坦光滑一派和谐之后,剃胡子之工作方算告一段落。接下来便是清洗刀具,揩净收纳,以待复用。而后以清水洁面数次,确信已将胡渣洗净,拭干面部并施以润肤霜须后水之类,男人之镜前之务方算终结。剃胡子之事说来轻巧,实际操作却也险象丛生。若心浮气躁,以求速决,则常因须未软化、用力不当、面部生痘、刀锋行走路线不对、刀法与地形不符等因而生血光之灾,尤以新启用刀片为甚。可见,剃胡子实乃精耕细作之活,无平心静气之底蕴、精雕细琢之耐性,实难为也。叹曰,胡子的麻烦不小矣!

活在剃刀边缘之时日久之,则难免心升厌烦。奈何这胡子既茂又盛,一觉醒来便有如那离离原上之草,被一夜的春风呼出地面。若一日不刮,脸便黑去大半。若两日不刮,便有人以为是监犯外逃。故,惟有假期又无外出之时,方可允其肆意蔓延。国庆长假,赋闲在家,便决意任其发展,一曰休养生息,令经年累月备受搜刮之肌肤免受刀锋之吓,二曰厉行节约,减少剃须以省时省力省心节水节泡节刀。至第六日,须应约出席一婚庆典礼,因恐有扰喜庆气氛,便又剃胡子。思及平素蓄须不易,故并未全剃,而以不影响婚宴气氛为限,存了唇上之髭与颌下之须。及至现场,从众人观余之惊愕嬉笑的眼神中,发现己之形象已属另类。惴惴然有如做了亏心事一般,不敢直面众领导,躲在一隅与同事推杯换盏。席间,居于对面之女同事数次指责教导:观汝一眼,犹如重归万恶的旧社会。如此沧桑,常让人忘却世间之美好。望汝尽早剃之!闻其言真乃哭笑不得,心中不免暗叹:新时代里胡子真成了“胡子”。复叹曰:纵容胡子实乃自找麻烦矣!

其实,古人早有蓄须之习惯,讲究须眉堂堂是也。孔子的苍髯、老子的皓髯、关公美髯、张飞的虎须、孙权的紫髯、李逵的虬髯、太上老君的银胡子、曹操的金胡子,皆有书有图为证。及至近代,名人之中,辜鸿铭的达利胡,李大钊的八字胡,鲁迅与贺龙的一字胡,周恩来、张澜、于右任、张大千的大胡须,无一不向今人诉说着胡子曾有之魅力。观如彼那些胡子,似乎看到了那个时代男人们的成熟、刚毅、勇敢、智慧乃至浩然正气。

据《隋唐嘉话》所载,晋谢灵运蓄有一副美髯,因遭人陷害而赴死。临刑,谢公不舍其须,施为南海祗洹寺维摩诘须。寺人宝惜,将谢公美髯粘至佛胎之上供奉。《水浒传》里,花和尚鲁智深至五台山剃度出家。僧人为其剃了发便要剃胡子,鲁智深忽然不舍,说道:“留了这些还洒家也好。”众僧忍俊不止。头颅可断,头发可剃,胡子却不能丢,可见古之男人对胡须的重视。也许,在古代女人的眼里,留了胡子的男人显得更成熟、迷人、阳刚和可靠,故古人多倾心于胡子。

如今,世情大变,古风不复。除艺术家、自由职业者之外,吾等朝九晚五的白领绝不敢轻易放纵自己的胡须,否则于境不符,于身份不合。与其招致上峰训话教导、众人嬉笑指点,不如一剃了之。行于宇内街上,观上下左右,皆一副副白面无须的样子晃晃于眼前,不免亦想起那句老话:嘴上无毛,办事不牢。呵呵,这样一群人,办事牢靠吗?

历前事,内心颇受刺激,每每对镜剃须、长夜难眠之时,便常思胡子之罪过。思来想去,终觉胡子确乎有罪,盖因其触动了表面光滑、一身亮丽的新文化。