就在这个晚上,春风浩浩荡荡拍打我的门窗,无数的颗状物拥挤着、碰撞着,发出咯咯啦啦的声响。一枝干花,许是受了洋流或者地气的影响,从书架的抽屉里疯长出来,叶片扶摇,馨香四起,花蕊明艳,晶莹剔透。

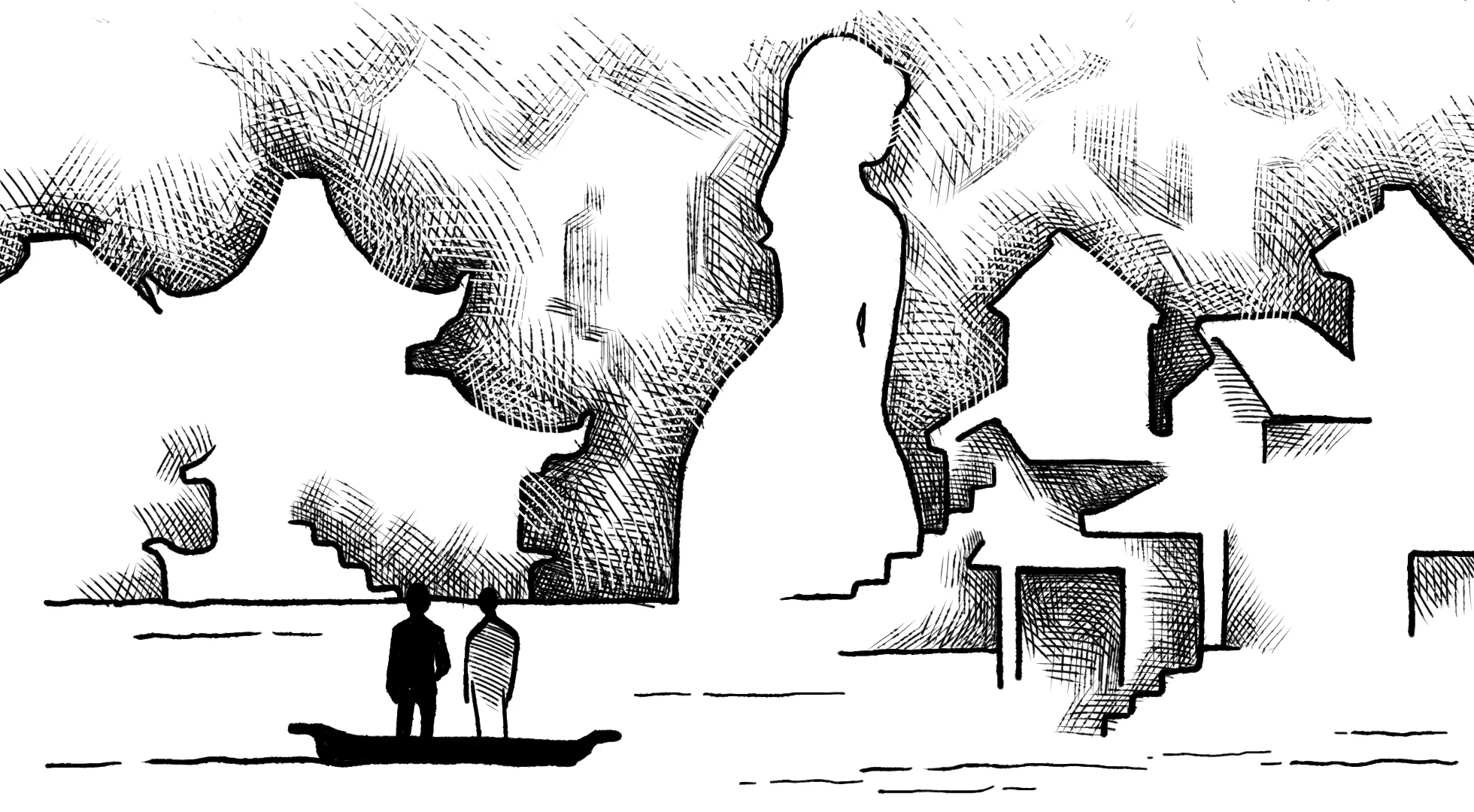

我的房厅里端坐着两个客人,一个是式亭三马,世人对他都十分的熟悉。

我在浴室烧了热水,怕他一会儿张罗着要洗澡,真是有了这样的要求,现准备唯恐来不及。

另一个客人就是十返舍一九,他赤着脚,没有穿木屐,衣衫的带子也有些松散。他原本是一个拘谨的人,今天却略显逍遥。他一只手捏着茶杯,一只手拉扯着干花的叶子,他一直哀叹着,说《东海道徒步旅行记》应该引用一句《诗经》,可选的句子太多,但他喜欢的是:“采采卷耳,不盈顷筐。嗟我怀人,置彼周行。”

这个喜欢感伤的家伙,他的遗言又是怎么说的?

我战战兢兢地打开书柜,取出自己的小说手稿,递到二位的手里,万乞朱批。那二位也不客气,紧眉凝目,望眼十行,提笔蹴就,执笔洗笑。我辈皇皇,不敢起视。

蟋蟀在堂

下午的时候,接到了一个十几年没见面的朋友的请柬,说他要结婚。我几乎没有犹豫,就打电话给一家我熟悉的出租车公司,订了一台车。朋友的家在一个叫大荒地的乡下,是一个榆树成林的地方。十几年前,我去他家里小住的时候,那些茂密的榆树枝上栖满了乌鸦。每当黄昏,那些乌鸦会环村飞行,直至月上中天。乌鸦让我感到寂寞。

我简单地打点行囊,到单位的楼下等候车来。

外面阳光充足,天空显得格外高远。

进入秋天了,空气中渗透着丝丝缕缕的寒意,尤其清晨和傍晚。

我要到乡下去,而这个乡下我已经十几年未曾涉足了,它会有什么变化呢?

出租车来了,这是一辆红色的捷达,而且刚刚洗过,我对车的颜色很满意,尤其对它的干净大觉舒心。我是去参加婚礼,鲜艳的颜色总会增加一些格外的喜庆。我这样想。我下意识地看了看头上,天空明净,连一朵云彩也没有。

司机问我:“走吗?”

我点点头,说:“走。”

我们上路了,从我们的城市到那个叫大荒地的村子不是很远,大概有八十公里。我们对道路不是很熟悉,所以,每逢岔路口,都要停下车来,向路边的农人打听路线。我们错过了第一个大的路口,那是一个比较著名的粮库,在铁路的旁边,我们从它的身边一掠而过,继续跑了十几公里之后才折转回来。

司机说:“你说的那个地方我去过。”

“是吗?”我对他的话不感兴趣。

我们越过铁路,从粮库的旁边过去。车外烟尘四起,路边的树木一律蒙上灰挂。我们沿着林荫道向前,不时地闪避着路上的坑坑洼洼。庄稼们笔直地立着,偶尔出现在视野里的牛羊对我们的存在视而不见。乡村的一切给了我温暖,我在行进的过程中渐渐找到了一种平实的状态。

在一个叫鸡鸣山的小镇,我突发奇想,让司机把车停在一个小铺子面前,一个人下车去观察小铺子里的商品。司机为我的奇怪举动一阵阵发笑,我自己觉得没什么。小铺子里有两个女人,一个卖肉,一个卖干豆腐,她们没有看见我进屋,还在继续她们刚才的话题。

卖肉的说:“那个孩子生了,就给扔苞米地里去了,差点让野狗给掏了。”

卖干豆腐的说:“这心也太狠了。”

她们大概在讲一个私生子的事。

这种事早年间多,现在可是不多见了。

小铺子陈设简单,靠墙一排货架子,上边摆放几样简单的食品。肉案子横在地中央,许多苍蝇与肉为伍。我似乎找到了一种久违的感觉,心境也变得朴素、单纯起来。

卖肉的女人发现了我。

她说:“来了?”

我说:“来了。”

她说:“要点啥?”

我说:“不要啥。”

那两个女人就咯咯地大笑起来。

苍蝇在她们的笑声中四处纷飞。

我转身离店,踏着乡村小镇特有的细碎的阳光回到车上。

司机问我:“这地儿叫鸡鸣山,怎么连个土包也没有呢?”

我不知所措地摇了摇头。

朋友的家在大荒地,据说这里几十年前人迹罕至,蒿草过人,是野狼、大雁、仙鹤的天堂。大荒地,多么令人浮想联翩的名字。

十几年前,这里没通公路,人们进出全凭步行。

我记得第一次住到朋友家的时候,他正张罗着要去相亲。那时,他的二老还都在世,他们热情地招待了我,并为我的到来感到格外的惊喜。他们认为,如果我可以陪伴朋友去女方家里相亲,那么,这门亲事就有了八成的希望。朋友也面带羞红,一再暗示我应承下来。

于是,我换上了一件干净衣服,和一干人等上了路。

那个我们始终没有见过面的女孩儿叫敏,家住在二十里外的另一个村子。

我们是骑自行车去那里的,一路上吃尽了苦头。

首先,我们需要过一条大河。可是,横在桥上的木栏杆被雨水冲跑了,河水漫上河滩,使河道变得深浅不一。不得已,我们都脱去裤子,把上衣盘在头顶,扛着自行车赤足涉水。我不习惯这种跋涉,终于在急流中跌倒,新换的衣服也被河水完全地浸湿了。

另外,路过一个村庄的时候,我们想去井台喝点水。可不知谁家的狗蹲在井台上,死死守住井口,任凭我们如何驱赶,它就是不肯离开。最后,我们只好放弃最初的想法。

这些事情还不够让人沮丧。

最让人哭笑不得的是,在媒人的提议下,我们横穿玉米地,抄近路行进时,竟然绕过了我们要去的村子。我们多走了十几里冤枉路,待我们折转身赶到叫敏的女孩儿家时,已经错过了相亲的时间。在朋友家所在的地界,相亲是不可以错过正午的,如果错过正午,就是毁约的表现。叫敏的女孩儿顶着烈日出门了,像一块被风刮走的花布,消失在田野的尽头。

不用说,朋友的相亲以失败告终。

在回家的路上,朋友的眼睛开始肿胀,发疼,不等到家的时候,就完全失去了光明。

秋天的田野对于我来讲,有着无法言说的诱惑,我痴情地望着那些已经毫无生气的绿色,听风在它们的脚踝处穿梭。

十几年过去了,朋友曾写信给我,他的眼睛算是彻底没治了,而他的婚姻也因此搁浅下来。和他年岁相当的女孩儿,现在应该叫女人们,都有了自己的归宿。而比他年龄小的,都有着与时俱进的追求。他像一个退伍的老兵,既远离了战场,又无法获得和平。

朋友信上说,现在能让他感到激动的,除了那些遮蔽了蓝色天空和白色云朵的黑色乌鸦,就是月光下猫头鹰的叫声。

我觉得他的信虽然有些凄凉,但颇具诗意。

离开叫鸡鸣山的小镇,我们的车开始拐上一条乡间土路。

我对司机说:“这里原来都是甸子,没有人家。”

司机不明白“甸子”是什么意思。

我说:“就是草地。”

这回,他会意地笑了。

一只燕子从车前飞过,因为躲避不及,一头撞在路边的杨树上。司机点了一脚刹车,小跑着过去,蹲在燕子的尸体旁仔细观察。那是一只小燕子,也许离窝不久,第一次单飞,准备和它的父母迁徙到遥远的南方过冬。燕子的肚皮很白,背上的羽毛黑得发蓝。

司机说:“打燕子瞎眼睛。”

我从车窗探出头去,有些寂寞地看着他。

司机叹了一口气,回到车上。

不知什么时候,我们的车前出现了一群人,他们穿得干净而鲜艳,脸上一律挂着诡秘的微笑。

司机准备发动汽车。

一个披发老者向他摆了摆手,快步来到车窗旁。

“去参加祥午的婚礼吧?”他说话文绉绉的,和他的装扮有几分不符。

祥午是我朋友的名字。

司机看我。

我点了点头。

老者说:“回去吧,他的婚礼办不成了,人家姑娘已经把聘礼退回来了。”

“为什么?”

老者说:“那姑娘要走了,下汉口了。”

我的心里掠过一丝凉凉的风。

我催促司机上路,我着急见到我的朋友。那群人的身影消失在杨树的阴影里,阳光令他们的面孔又模糊又斑驳。他们似乎在笑,而那笑声追逐着汽车,缕缕不断。

该到大荒地村了。

我看见熟悉的乌鸦在村子的上空盘旋。

司机的脸色变得惨白,他握方向盘的手抖动不止。终于,在接近村口的时候,他把车停下来,声音呜咽地说:“我撞死了一只燕子,我撞死了一只燕子。”

一颗泪水从他的面颊滑落。

一个四十几岁的男人在瞬间变得比孩子还要脆弱。

“你下车吧,车钱我不要了。”司机说。

我说:“不行。”

“我求求你了,车钱我不要了。”

我说:“不行。”

“我求求你了,车钱我不要了。”

他的言行让我感到那么绝望。

我看见了我的朋友,他带着十几个小伙子向我这边走来。阳光照在他金色的脸上,他的脸上布满了宁静和安详。他的肩上扛着一把锹,他身后的人拿着绳子和木杠,仿佛要去抬什么东西。

在这支队伍前,有一个戴着一个旧毡帽的小个子男人。他的鼻梁上架着一副深度近视镜,手里捧着一个大大的罗盘。他目光呆滞,脚步零乱,整个身体像一个无绳的玩偶。

路旁有几个扒豆角的老年妇女,她们正在讨论朋友的事。

一个说:“祥午就这命了,这辈子娶不上媳妇了。”

一个说:“那姑娘家可真坑人。”

一个说:“人都请了,席也办了,这可咋整呢?”

一个说:“浪费了。”

一个说:“这不,婚结不成了,祥午就张罗着把他爹妈的坟合在一处。”

一个说:“这个祥午呀……”

朋友的父母是后走到一起的,按朋友原来的想法,是不打算为他们合墓的。

天空中的乌鸦大片大片地俯冲下来,抢食几个老年妇女手中的豆子,乌鸦下冲的姿势像炮弹一样,它们带起的风把逐渐变枯的榆树叶子刮得哗哗啦啦直响。

村中响起唢呐之声,在唢呐欢快的演奏中,一个女人的声音掺和进来,那个女人喊:“我家的小羊丢了!丢了!丢——了——!”

式亭三马批:我就说嘛,“贤愚邪正,贫富贵贱,将要洗澡,悉成裸形。”旅途大概也是一理吧,友人娶亲又改合葬,司机莫名失措张皇。这家弃子,那家丢羊,般般件件,形形色色,于本人都刻骨铭心,于他人则悉为笑谈。浮世如逆旅,谁不是行人呢?然而还是把这些“笑谈”小心记下吧,往后千年,茫茫人海,或许哪个有灵犀的人,看罢,会心一笑,掩卷一叹……蛮好,蛮好。

自牧归荑

在我的印象里,我一直以为杭州是一个多雨的城市。因为那个大湖,它承载了太多的阴郁和迷蒙。我从上海转道杭州,然后从这里到另外一个城市去。我带着一颗原来就很潮湿的心,准备领略一个城市留给我个人的忧伤。我没有想到杭州的天气如此晴朗。

我到杭州的时候,是傍晚,黄昏的色彩把我心目中十分美好的城市涂抹得无比宁静。好像这个城市从来就不曾有过什么故事,更不会出现许仙和白娘子一类的用情天才。那段日子,我的心情破败如荒山野草。我放任自己,让自己的情绪沿着设定的路线一意孤行。

来杭州之前,先辞去了一份收入颇丰的工作,并打电话给自己爱过的一个女孩儿,终断我们之间的关系。我不知道我的旅行什么时候可以结束,也不知道它将在什么地方结束,也许是成都,也许是昆明,也许是南宁,说不定还会是河内。

我突然之间那么热爱南方。我已经好长时间没有把自己置身在路上了,也好久没有怀念那种放纵的感觉。我远离了酒,夜晚,还有女人,我同样远离了卑琐和龌龊。但我无法使自己变得干净和高尚起来,像我从始至终与澄澈等美好的词汇无缘。

我离家的第一站是上海。我之所以选择上海是因为我所生活的城市,只有一趟直达南方的火车,当火车驶入南京又驶离南京的一瞬间,我的视线变得潮湿而模糊。接下来我看见大片大片的桐花,高大的桐树,上面开满了硕大的花朵。

这正是我想依赖的环境。

后来我想,我为什么不在南京下车呢?如果我在南京下车的话,也许会成就一段十分离奇的故事。

我在上海未做停留。我记得车到上海的时候,是上午的十点多钟。我出了车站,直接选择了一辆外表装饰得非常漂亮的小车。

我问车主:“去哪里?”

车主茫然地看着我,两只手死死地扶在车门上。

我再次问他:“去哪里?”

他突然笑了,说:“杭州。”

我的眼前出现一大片阴郁的云彩,它们自天边而来,又向天边而去。它们所过之处,有细微的潮湿的空气,氤氲着周遭的一切,使我在刹那之间变得无比柔软起来。

我有气无力地说:“去杭州吧。”

车主问我:“去哪里?”

我怔愣在原地,未对他的话做出相应的反应。

他又问:“去哪里?”

我说:“杭州。”

我几乎是瘫在车里,然后任由司机把我载向那个我从未经历过的远方。

我到杭州的时候,天正傍晚。

街上满是下班的人流。

司机把我丢在他认为是城区的地方,其实离我真正想要到达的目的地还有相当远的距离。我的疲倦达到了顶峰,我想找一个地方休息,把沉重的疲惫卸载下来。可这个地方除了正在拆迁的居民楼,别无宾馆、旅店之类的建筑,我望着那辆渐渐远去的漂亮的小车心里茫然。

一个女孩儿向我走来。

她仿佛是从地底突然冒出来的竹笋,一下子就出现在我的面前。她很黑,很瘦,一副弱不禁风的样子。

从我见到她,一直到后来她出事,她的脸上总是挂着微笑,那微笑好像一幅张贴在街头的广告,无论风雨总会给你固定的提示。

“您好!”女孩儿说。

我转过头来,看着她点点头。

“我从萧山来,要到杭州去,能搭个伴儿吗?”女孩儿大方地说。

我不知所以然。

因为在她的身后又突然冒出一个男孩儿,而他的脸上也挂着和女孩儿相同的微笑。

我一时间不知道他们想干什么。

女孩儿进一步解释,她和她的朋友,也就是那个男孩儿从萧山到杭州,可不知为什么,他们所雇的那辆车把他们放在了这个地方。像一段无可奈何的叙述,已经越过了主题,还必须想方设法回到主题上去。

也是就说,他们已经横穿了杭州,到了这个奇怪的地方。

我终于明白了女孩儿的意思,她依然要去杭州,只不过想找一个可以分担旅费的旅伴。

我欣然同意。

我们很快和一个出租车司机达成了生意。

去杭州的路上,我们熟识起来,这个女孩儿和那个男孩儿同在一个工厂工作。工厂放假,他们就决定去他们梦寐已久的杭州城旅游。那个女孩儿对西湖有着格外的兴趣,一路上,她背诵了许多关于西湖的诗词。最后,她甚至问我:“你知道张宗子吗?”

我摇了摇头。

可以看出来,她有些失望。

不管怎么说,这个女孩儿的性格是外向的,是开朗的。

我这样想。

大约用了一个小时的时间,我们进入了真正的杭州城。也许是路上谈得投机的缘故,女孩儿竟约我同游杭州。我想了想,还是答应了。尽管我已习惯了一个人的漂泊。

我们在旁近西湖的一条小街住下。

旅馆很小,是木质的结构,房间和房间之间极不隔音。

因为没有结婚证,我和男孩儿住在了一起,而女孩儿自己住进对面的一间有卫生间的房间。

女孩儿说:“谢谢您啊。”

这一回,我明白她的意思了,如果没有我的帮助,他们至少还要再开一个房间,那样的话,他们的费用将要增加一半。

我摆了摆手。

女孩儿的脸红了,她说:“晚上,他可以过来的。”

晚上,我们结伴去了西湖。

我突然想喝酒,就一个人滞留在断桥边,买了一瓶老酒,一边吃豆腐干,一边和卖豆腐干的老者搭讪。

女孩儿和男孩儿坐船走了,他们要去湖心亭。船已经行走到了离岸二十几米的地方,又折转回来。

女孩儿对我说:“一同去吧。”

我笑着摇了摇头。

他们去了,那船上船娘摇橹远去,捎走了女孩儿欢快的笑声。

那一夜,我先回了旅店,因为疲倦,加之酒意,很快熟睡。男孩儿是什么时候回来的,或者根本就没有回来,我不得而知。凌晨的时候,我被对门的吵闹之声惊醒。走廊里有早起的客人的脚步声,每每行至我的门前,都会有片刻的停顿。之后,又急急地离开。

是女孩儿和男孩儿在争吵。

我懒懒地睁开眼睛,看着从窗帘的缝隙爬进室内的一点微光。

我想起身,可是我的头是那么沉。

我听见女孩儿的声音越来越大,而且加入了哭声,而男孩儿好像一直在摔东西。

终于,旅店的服务员出来干涉他们了,因为男孩儿愤怒至极,打碎了旅店的门玻璃。服务员拍打女孩儿的房间门,言语中希望他们停止这种争吵。我披衣起床,把门拉开一条缝。服务员看见我,仿佛看见了救命的稻草,她一把拉住我,指着被打碎的玻璃说一些我听不懂又十分激动的话。

这时,女孩儿的房间门也开了,她穿着随便,身体大部分裸露,头发散乱在肩上,脸上挂满泪水。

她一头扑进我的怀抱,大声说:“带我走,带我离开这里!”

我从她肩头望过去,男孩儿光着上身,手臂上满是鲜血,绝望地站在那里。

我把女孩儿带到自己的房间,并拉开窗帘,推开门窗,尽量让清晨的空气流通起来。空气有的时候是可以洗涤思维的,可以让人尽快地安静下来。

又是一个晴天。

我站在窗前,深深地吸了一口气。

服务员很快进入我的房间,她手里拿着一张物品清单,哗哗啦啦地冲我摆动。

我知道,她是让我包赔男孩儿损坏的物品。

我没有犹豫,从枕头下取出钱包,按价付了款。

女孩儿坐在那里,没有阻止我。

等服务员退出房间,并轻轻地关上门的时候,女孩儿再次对我说:“带我走。”

我的头更加疼了。

吃早饭的时候,男孩儿和女孩儿似乎和好了,男孩儿的手臂已经得到了很好的包扎。我对恋爱中的男女实在有点惧怕,因为他们的理智及行为时常像冲破闸门的洪水,瞬间变得一发而不可收拾。

我记得女孩儿离开我房间的时候,幽幽地叹了一口气,好像我做了什么令她不满意的事。

我们是在旅店对面的一个小面铺吃的早餐,靠窗的位置上,街上人流如潮。我的心情和天气相反。当然,这并非因为女孩儿的缘故。她对我说的话莫名其妙,我根本不想知道其来由,其去处。严格地说,这些事与我无关。女孩儿和男孩儿先去了小面铺,守着一张干净的桌子,相顾无言,见了我,女孩儿的情绪多少有了一点变化,她在我进门的时候对我说:“一起吃吧。”

好像这顿早餐是专门为我准备的。

席间,女孩儿问我:“今天去哪儿?”

我说:“去湖上。”

女孩儿转过脸,对男孩儿说:“去湖上。”

男孩儿连连点头。

吃完饭,我们没有回旅店,而是直接去了西湖。我们随一艘大游船去三潭印月,去看那水中有岛,岛中有水的风景。

在岛上,我被一个照相的人骗了。

女孩儿和男孩儿既然已经和好了,我更喜欢让他们两个人在一起。我不想当绊脚石,更不想当所谓的“电灯泡”。下了游船,我逆时针环岛闲走,他们则四处打听着要看什么金鱼。

岛上有许多照相的人。

有一个瘦小的男人缠上了我,他脖子上挂了一个照相机,从见到我开始一直跟着我,他比比划划地说这说那,中心意思是希望我把自己的身影留在他胸前的那个小盒子里。我几次对他摇头,都被他用最真诚的微笑抵挡回来。

我说:“你走吧,我不照。”

他说:“你照。”

我说:“我不照。”

他说:“你照。”

他像一个固执的孩子。

我苦笑了一下,自顾走路。

可他却跑到我的前边,举起相机,咔咔咔咔地拍了起来。我伸手阻止他,他左闪右闪地避开,还是认真而快速地从事他的工作。闪光灯闪了几次之后,他停下手来,照相机像蛇吐信子一样吐出几张一次性快照来。瘦小男子兴高采烈地把我拉到一个照相的摊位前,一边往照片的底下贴“西湖留影”的不干胶片,一边对另一个守着摊位的男子说:“六十元。”

什么什么?

“六十元。”瘦小男子依旧一脸的笑意,不厌其烦地重复着。

我心里有点生气。

我根本不想照相,却被人以十元钱一张的价格连拍了六张。我拒绝接收那些动感极强的照片,并大声申辩自己的理由,可在短短的时间里,我身边一下子聚集了那么多在岛上照相的人。他们纷纷指责,说我不讲信义,不懂礼貌。

我哭笑不得。

女孩儿和男孩儿不知什么时候出现在我面前。见我被围,女孩儿很慷慨地为我交了六十元钱,对那些人说了几句南方话。那些人就恍然大悟般地瞧瞧我,议论着走开了。

“你说什么了?”我问。

女孩儿笑而不答。

我又想到了南京的桐花,那些高大而嫣然的花树,缤纷的落英掩埋着我的一阵强似一阵的忧伤。

……

后来女孩儿就出事了。

我们三个人一同上了回岸边的游船,可转眼之间,那个女孩儿消失不见了。我和男孩儿找遍了船上的每一个角落,也没有找到她。船已经离岸了,她还站在船弦边比比划划地说着什么,可突然间,她如水蒸气一样蒸发了。

“你看见她了吗?”男孩儿焦急地问我。

我摇了摇头。

船抵岸边,我和男孩儿抢先跳到岸上,我们一个一个数着船上下来的游客,可是依然没有女孩儿的踪迹。

女孩儿就这样神秘失踪了。

我在杭州的行程因为女孩儿的失踪而多停留了几日。我和男孩儿守在旅店里,希望女孩儿可以回到我们身边。我们甚至连她的房间也保留着,这样做除了对她的尊重,也饱含着我们善良的心愿。我,男孩儿,我们真的希望她快点回到我们身边。

一连五天。

第五天,那个男孩儿从外边回来,一脸沮丧地说:“她不会回来了。”

“为什么?”我问。

男孩儿把那些他们拍的照片递给我,我发现,照片上凡是属于女孩儿的位置,都留有一片说不清,道不明的空白。

男孩儿开始打点行装,我不知道他下站要去哪里。是回萧山,还是去其他的地方。

我默默地看着眼前的一切。

我该回家了,我想。无论日子发生怎样的变化,我都应该留在一个自己可以找到自己的地方。

十返舍一九批:哎呀呀,读出些“怪谈”的味道了呢。但细想想,生活跟怪谈之间何尝泾渭分明、断然两隔?好多事,心里边认定千真万确,细较起真又似有若无。不过这也没什么关系,听说一休大师是听风雨声悟道,还有人厕中成禅,有幸参得玄机,何须计较虚实呢?虽然不是很擅长,还是作句汉诗收尾吧:“伊势天宫何处是?此心安处乃吾乡。

人世间的事情大抵都是这个样子,以为是虚的时候,什么都是实的,以为是实的时候,一切又都是虚的。再过五千年,如果这个本子能留下来,那后世的人如何评断这一场会面呢?你说时间可以说明一切,断代好查呀。你真是一个愚蠢的人!到那时,你如果真这么说,一定会有一个年轻人站出来抽你嘴巴,他会问你:“你没穿越过呀?那供穿越用的时光机是谁发明的?”你用什么样的话语来应答?

所以,小说就是小说,是虚中见实,实中见虚的艺术,没有什么“过时”之说,只要是你没见过的,都是新鲜的,都是可以和你的灵魂对话的,只要你能谦虚点。

式亭三马和十返舍一九走的那个夜晚,我没有起身送他们。我困意突起,竟枕着花香睡着了,睡梦中,我听见那二位扯着破锣嗓子在唱:“风从腋下过,裙裳不动。裙裳不动兮,汗毛有知。”

啊!我顿开茅塞。