记得在写就以上文字后,我应邀到七首岩刚刚落成的圆光禅院,听取照光师关于禅院地理环境的介绍,我惊奇地看到了七首岩“地下有山”之象,虽然肉眼所见仅仅是山峰一角,但我们无不感受到这隐藏在土里的山峰之博大、厚重、谦卑和力量!在明代大儒张燮隐居写作《东西洋考》,当代艺术家陈瑞献大师惊见文殊菩萨瑞相——地涌七宝、庭生莲花的地方,我似乎读到了谦卦的内涵,并得到了某种启示……

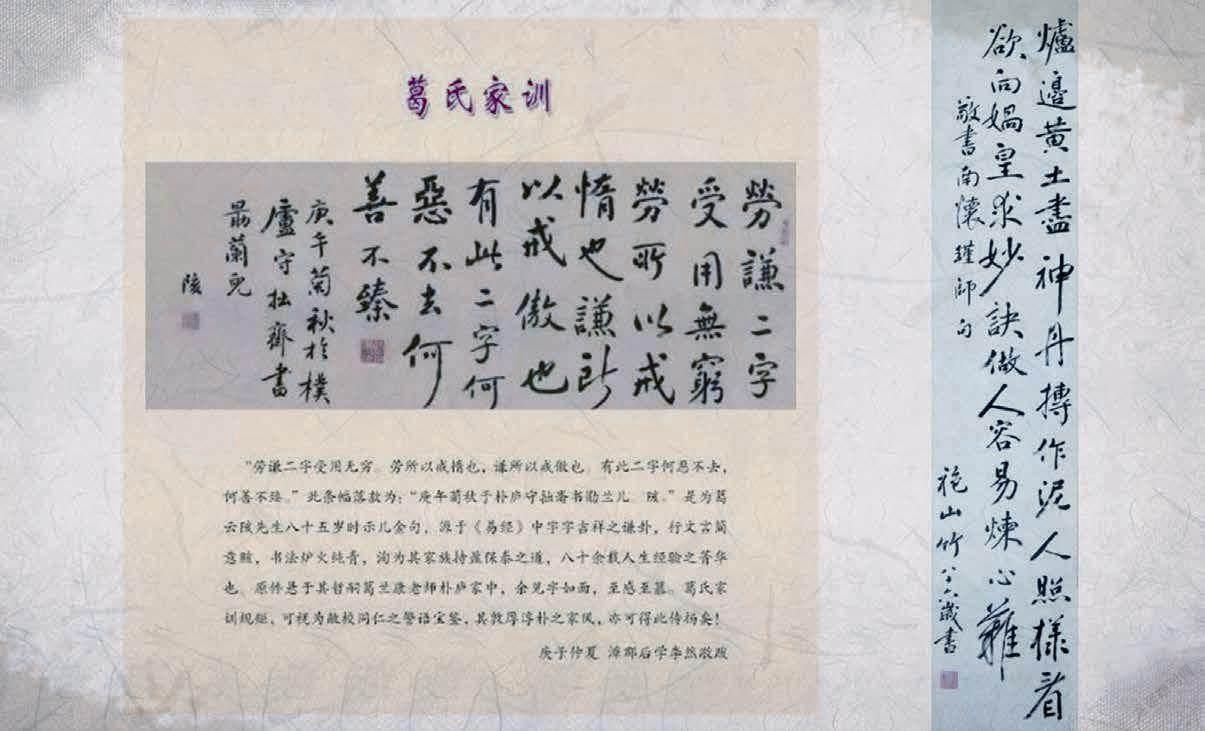

2020年学校建校四十周年之际,我们把葛氏家训及其跋文放置在校史馆展示。在整理学校旧图书时,我们又意外地发现一套与葛氏家族有关的图书,1985年葛文勋先生捐赠给漳州业大的由哈佛大学第二任校长查尔斯·爱略特1909年第一版《哈佛经典》二十册、《马杰尔文学年鉴》三册和《20世纪文学百科全书》十八册。旧物温情,令人如获至宝。我们了解到这位葛文勋先生便是葛云陔先生的弟弟,我们学校退休教师葛兰康的叔叔。当年葛先生回国讲学,顺道回家乡探亲,看到侄儿所任教的业余大学草创之初,图书奇缺,特意从美国购买后捐赠给学校的。这批精装本图书的扉页都有葛先生的签名、印章,可见其对此十分在意用心。三十几年过去了,睹物思人,情怀深切,其精神价值已远远超越了它的物质价值,必将成为对青少年进行爱国主义教育和人生观教育的重要素材。而这些图书的发现,再次引发了我对葛氏家族特别是世界级科学家葛文勋先生的关注。

2020年学校建校四十周年之际,我们把葛氏家训及其跋文放置在校史馆展示。在整理学校旧图书时,我们又意外地发现一套与葛氏家族有关的图书,1985年葛文勋先生捐赠给漳州业大的由哈佛大学第二任校长查尔斯·爱略特1909年第一版《哈佛经典》二十册、《马杰尔文学年鉴》三册和《20世纪文学百科全书》十八册。旧物温情,令人如获至宝。我们了解到这位葛文勋先生便是葛云陔先生的弟弟,我们学校退休教师葛兰康的叔叔。当年葛先生回国讲学,顺道回家乡探亲,看到侄儿所任教的业余大学草创之初,图书奇缺,特意从美国购买后捐赠给学校的。这批精装本图书的扉页都有葛先生的签名、印章,可见其对此十分在意用心。三十几年过去了,睹物思人,情怀深切,其精神价值已远远超越了它的物质价值,必将成为对青少年进行爱国主义教育和人生观教育的重要素材。而这些图书的发现,再次引发了我对葛氏家族特别是世界级科学家葛文勋先生的关注。葛家祖籍福建省上杭县,与漳州结缘始于云陔、文勋的父亲葛新铭。据漳州市人民检察院编辑的《漳州检察志》记载:葛新铭一八七八年生,晚清秀才,科举制度废除后接受新学教育,一九一二年全闽法政学校法律专科毕业,同年应文官考试,先后任明溪县、云南弥渡县、凤仪县、剑川县知事,阿迷县县长,一九二七年后调任思明、晋江、闽侯、江西赣县地方法院检察机构任职,一九三八年夏至一九四八年九月任龙溪地方法院检察处首席检察官。后到台湾任职,一九六六年在台病逝,享年八十九岁。他育有三男二女,子孙后代八十六人,现在分布在大陆、台湾、美国各地。葛家长子葛云陔子孙多人在漳州落地生根,在葛兰康老师印象中,祖父是个慈祥的文化人,写一手好字,也擅吟诗作对。在漳州任职时很清贫,一家人住的是租来的房子,因家庭人口较多,十分拥挤。从一些档案资料,我们发现葛家的家庭成员中,有不同的政治面貌,长子云陔是国民党军队的军法官,次子葛文蔚是共产党地下党,当过游击队长,多次被捕入狱(都是大哥云陔作保释放),后被国民党暗杀。三子文勋是科学家,三孙女林逸早年是共产党地下党,后来参加解放军……尽管意识形态不同,但家族家风的文化基因,相亲相爱,宽厚包容的氛围始终没有改变。

在整理这份文稿时,我调阅了葛兰康老师的档案,深入了解他的家庭背景,以加深对葛氏家训家风的了解。透过片言只语对葛云陔的叙述,我仍然感受到这位旧社会过来的“伪人员”在改造自己的过程中所经历的艰难和不易。而令人难以置信的是他常说自己要坚强地活到一百岁,竟然真的活到一百岁整整,才平静、安祥而又毫无痛苦和牵挂地闭上双眼,完成了传奇般的一生。手足情深,在他逝世时的追思会上,弟弟文勋动情讲述他不平凡的经历,感人肺腑。他说:“我大哥对父母的孝顺是绝对的。他为了父亲的愿望,放弃了高中、大学的学业,帮助父亲在云南任县长时做事;他还放弃了保送到黄埔军校二期学习的机会,追随父亲从云南到福建。当他自己还是一个小公务员,但已经有四个小孩子的家的时候,他答应了将调动远离的父亲,抚养弟妹……”在面对生死抉择的时候,他把生的机会留给父母,更是表现出“绝对的孝顺”。即使身处逆境时,依然凭借着对亲人的爱心,以坚毅顽强的意志和信念地挺过了一道道难关。在一份1970年华安县绵良大队的情况汇报中写道,当时年已六十多岁的老人“能服从监管”,几次被当作“死老虎”接受批斗。其中一次是因为“送茶、送水给社员喝,为社员服药。青年人说是小恩小惠,拉拢收买”。在这种情况下,他仍然坦然接受,在儿子的搀扶下,冒雨前往七、八华里外的村部接受批判……也许老先生是在现实生活中感悟到只有谦卑退让、安静祥和才能保身安命、颐养天年的至理,才会在示儿家训中指明“劳谦”两字之受用无穷,并作为人生智慧传承下去吧!

在这种家训家风影响下的葛兰康老师,长期在学校负责教务,在人们的印象中,正是一位勤勉而又努力、真诚而又謙虚、低调而又热情的好人。上世纪七十年代初,他在华安绵良上山下乡插队落户时,像他这样家庭出身的对象,是很难作为“可以教育好的子女”推荐上大学的。但是他是幸运的,这幸运源于他的品格和口碑,在绵良大队的《关于葛兰康表现情况的汇报》,我们看到了葛老师年轻时的身影和村民们对他的信任与期待……

华安插队四年,尖脚细手的白面书生葛兰康学会了犁田插秧各种农活,家里还发展了养猪养兔副业,毎年出工三百多日,业余时间常常为村民义务理发,据汇报材料的统计,全村85%的村民计二百四十人理发由他负责,村民需代写书信、修理日常用品,他也乐于帮助。正是他待人和气、热心助人的种种“好处”,让村民十分感念,而为他未来的顺利成长开辟了一条路。他的理发工具一直伴随他,在福建师范大学读书,在华安五中任教,到漳州业大电大工作,他都热情地为人服务。有人调侃地说,在那个特定的年代,葛兰康的大学是帮人剃头剃出来的。而我更愿意说,这是他为人处事极好的福报!

在尋找葛氏家训家风的精神脉络时,我读到2008年葛文勋先生的《怀念厦大长汀精神》一文。文中一段关于“好人”的描述,虽然是大白话,但是因出于自己的人生体悟和思考,而直击人心,引人深思!文章写道:

在尋找葛氏家训家风的精神脉络时,我读到2008年葛文勋先生的《怀念厦大长汀精神》一文。文中一段关于“好人”的描述,虽然是大白话,但是因出于自己的人生体悟和思考,而直击人心,引人深思!文章写道:“我知道好人是诚实的,不是骗得过就骗过去再说的,不是靠拍马吹牛生活的。

我知道好人是公平的,不是排挤、嫉妒、投机、取巧、唯利是图的。

我知道好人是能替别人想,不把自己的利益放在众人的利益之上的。

我知道好人是有工作道德的,对自己的工作有敬业乐群的态度,而不是只想‘你给我一块钱,我只做一块钱的工作’的。太贪近利必有久忧。”

这位希望我们大家都做好人的世界著名科学家、教育家就是葛兰康的叔叔葛文勋,1940年抗战期间在厦门大学求学(就读萨本栋校长执教的电机系),毕业后支援台湾建设,1950年代初期从台湾到美国留学,后期开始在美国的大学做教授,是种族隔离年代那所大学里第一个来自东方的华人教授,1970年作为第一个科学家访问大陆,他也是带领整个MEMS行业从无到有到成为一个重要领域的先驱之一,1981年在波士顿亲手创办了这个领域第一个重要的国际会议Transducers会议并带领着大家一直坚持到现在,成立了Transducers基金资助年轻学子们,他捐赠了他几乎所有给母校厦门大学建设了萨本栋微机电系统研究中心。在这长达60多年的教学和科研生涯中,他一共培养了185个博士和硕士,90多岁还坚持每天工作半天(3-4个小时),亲自做事、写论文、辅导青年教师工作,还申请有NIHFunding……直到2017年逝世。

葛文勋先生富有家国情怀和中国传统的家族观念,他的至亲多居住在漳州,每次回国讲学,他都会前来探望他的亲人。他在哥哥不幸入狱的特殊年代里寄钱养活了将近30口人的大家庭,设立葛氏家族奖教基金,资助多个晚辈读书完成学业,筹集资金买地建房解决亲属的居住问题,延续了和睦亲善、淳朴真挚的家族家风……位于漳州市中心南昌路的勋康大厦,气派庄严,落成于1994年,由他亲自题撰的勋康大厦、朴庐及其联语赫然在目。联语曰:朴涵山川浩气,庐挹日月光华。足见主人的胸襟与眼界。每当由此经过,我必敬而仰望,并对葛家理想的家庭人伦关系心存向往。

葛文勋先生富有家国情怀和中国传统的家族观念,他的至亲多居住在漳州,每次回国讲学,他都会前来探望他的亲人。他在哥哥不幸入狱的特殊年代里寄钱养活了将近30口人的大家庭,设立葛氏家族奖教基金,资助多个晚辈读书完成学业,筹集资金买地建房解决亲属的居住问题,延续了和睦亲善、淳朴真挚的家族家风……位于漳州市中心南昌路的勋康大厦,气派庄严,落成于1994年,由他亲自题撰的勋康大厦、朴庐及其联语赫然在目。联语曰:朴涵山川浩气,庐挹日月光华。足见主人的胸襟与眼界。每当由此经过,我必敬而仰望,并对葛家理想的家庭人伦关系心存向往。2022年春节,我回老家度假,尽享天伦之乐。在走亲访友、饭饱酒足之余,似乎做了一次穿越时空的拜访与对话,写下这些温暖的文字,敬献给葛家的大贤大德,并以“做劳谦的好人”为题在新的一年到来之时与列位共勉!