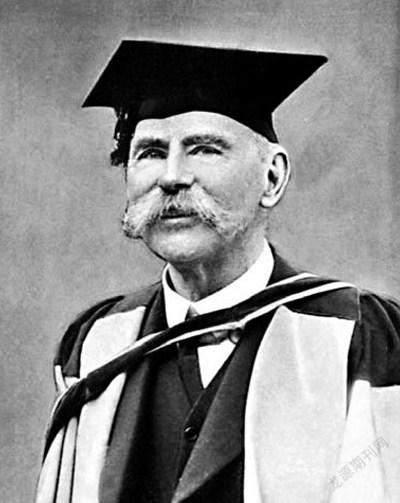

道格拉斯·海德(1860-1949),爱尔兰共和国第一位总统,人们喜欢尊称他为“海德博士”,因为他是爱尔兰盖尔语和爱尔兰民间文化的忠实守护者。他生于爱尔兰罗斯康芒郡,在弗伦奇帕克长大。1880年,以优异的成绩通过都柏林三一学院的入学考试,先后获得德语、法语、爱尔兰语、法律专业的一等荣誉学位,并于1888年获得法学博士学位。毕业后,全身心投入到反抗英国殖民统治、振兴盖尔文化、实现爱尔兰民族独立运动中。1888年,他与叶芝一起选编出版《爱尔兰农民的仙子故事与民俗故事》;1889年,收集出版第一部爱尔兰盖尔语民间故事集;1890年,出版了爱尔兰盖尔语和英语双语本《炉火旁:爱尔兰盖尔语民间故事集》。

现在,爱尔兰和苏格兰的盖尔语民间故事虽然还是一种“活着的”文学样式,实际上却已近乎文物了。时势之轮将民间故事扎根的沃土踏碾于足下,继而弃之如荒地;万幸的是,在这之前苏格兰已经获得一次大丰收,不幸的是,爱尔兰没有采取任何有力的行动及时收割几年前长势茂盛的“庄稼”。没有人能确定地告诉我们民间故事的起源,没有人有意识地见证民间故事的诞生,也没有人留意民间故事的成长。从很多方面来说,民间故事都是一个谜,像时代的残骸与弃物,有气无力地撞击着十九世纪的海岸,漂到英格兰后被物欲与文明的合流淹没,又挣扎着漂到了爱尔兰的西海岸。我在爱尔兰的西海岸将这些幸存下来、未被吞没的民间故事收集起来捆扎成卷,诸君眼前的这卷就是其中之一 。

爱尔兰的民间故事,与爱尔兰的民歌和本土文学一样,长期无人探索、无人收集。十九世纪以来,时不时地总有人尝试着收集整理爱尔兰民间故事,他们的尝试虽有文学价值,从科学研究的角度来看却并不成功。这一领域的领路人是克罗夫顿·科洛克,他在1825年首次匿名出版了那本受读者喜爱的著作《爱尔兰南方的仙子传说与传统》。其他相同主题的出版物无不追随科洛克的脚步,但都缺少他那种活泼的文风,缺少他对古典文学和外国文学中同类作品所作的有趣的比较,也缺少他那令人愉悦的评注。那些评注涉及文本中一切有意思的话题,极富科洛克特色,十分引人入胜。我用了“文本”一词,指的是一部待注的原作。遗憾的是,克罗夫顿·科洛克总是把自己当成原作者。这是他的缺点,也是所有效仿者的缺点。当然,故事的讲述形式是科洛克自己的,但是,了解仙子故事的人都认为科洛克对原作的改编并不限于讲述的形式。事实上,这些故事的基础是科洛克与南方农民的交谈。他十分熟悉这些农民,在午夜的油灯下,他以令人赞叹的技巧和细腻的笔触丰富了故事的基础架构,增强了故事的趣味性,以便能把他的故事集卖给普通英国读者。

另一位收集过一卷爱尔兰民间故事的人是帕特里克·肯尼迪。肯尼迪是威克斯福德郡本地人,出版过《爱尔兰凯尔特人的传奇故事》,1870年他又出版了一部佳作,题为《爱尔兰的炉边故事》,里面都是他童年时在威克斯福德听过的故事。他收集的许多故事看上去像是真正的盖尔语民间故事经过英语的筛选过滤后剩下的残渣余烬,盖尔语的生命力被遏制并大大削弱了。不过,肯尼迪似乎没有在这些故事中掺杂太多别的东西。书中最好的两个故事《杰克,狡猾的小偷》与《蠢材肖恩》,我在毗邻的威克洛郡也听过,和肯尼迪的版本相差不大。有趣的是,尽管这两个郡都靠近佩尔,长期受到英国的影响,却似乎以英语为语言形式保留了相当一部分古老的盖尔语民间故事。肯尼迪之后是王尔德夫人——她编纂的作品有《古代传说》以及新近出版的《古代的药物、咒语和习俗》。这两本书里的大量内容都以民间故事为外壳;然而,和她的前辈一样,王尔德夫人既不屑于引用专家的原话,也不屑于给我们一点点提示,告诉我们这些传说、药物和迷信源自何地,信息提供人是农民还是其他人,又或者这些迷信和传说在哪些教区或郡县流行,诸如此类的相关信息正是现代民俗研究者期待知晓的。每当使用爱尔兰语词时,她对爱尔兰语的无知就显露无遗,可是,要想妥善收集这些故事和迷信,爱尔兰语是唯一的语言媒介。她那些醒目的话语让我们这些说爱尔兰语的人大为惊奇,比如爱尔兰农民用爱尔兰语祝人好运的时候,是这么说的:“愿太阳和月亮的祝福与您同在。” 我感兴趣的是这一不寻常的异教习俗如今还在哪些地区流行,要知道,我去过那些仍然使用爱尔兰语的郡县,当我用爱尔兰语和那里的人说话时从来没有人像这样祝福我,我也从不期待得到这样的祝福。当然,王尔德夫人的书是令人赞叹的,记录了大量民间故事和习俗,对于这位天资聪慧的编纂者,爱尔兰人感激不尽。遗憾的是,这些书的价值远不及它们的趣味性,原因如上——我们不知道哪些是王尔德夫人加工过的,哪些不是。

与王尔德夫人最近出版的书几乎同时出版的另一部重要作品是一本爱尔兰民间故事合集,这部重要作品是一位名叫耶利米·柯廷的美国绅士从南部及西北部说盖尔语的爱尔兰人中收集的。他收集了约二十个故事,在讲述这些故事时他做得很好,不像之前的编纂者那样添加太多调味佐料。柯廷先生告诉我们,他的故事来自一些说盖尔语的老年男性,但给他做翻译的人一定笨嘴拙舌、水平一般,致使他对最常见的爱尔兰语词都不理解,书中谬误和王尔德夫人的一样令人瞠目。从他的书中我们完全无从得知他参考了哪些专家的观点,就此而言,他也步了王尔德夫人的后尘。他一个讲述人都没介绍,只泛泛地提到,一些说盖尔语的老人生活在盖尔语仍被使用的穷乡僻壤,至于他什么时候,从谁那里、如何收集到这些故事,我们一无所知。所以,他没有充分展现这本故事集的价值。以我对爱尔兰民间故事的了解,很容易看出柯廷先生其实比其他任何一位编纂者更接近民间故事的源头。遗憾的是,柯廷先生和他之前的编纂者一样,也有自己的写作风格,至少可以说,他翻译的那些盖尔语故事本身并无这样的话语风格。

目前在爱尔兰,我们没有一个民俗研究者可以和艾莱岛的伊恩·坎贝尔相提并论,没人有他那种缜密调查、彻底研究的能力,也没人有他那种亲和力与强烈的民族热忱。当然,最重要的是没人像他那样对盖尔语了如指掌。正因如此,大多数民间故事的作者最感兴趣的就是对各种盖尔语故事的骨架结构进行自以为是的加工处理,这些盖尔语故事又是他们以英语为媒介收集来的。这些兴致勃勃的先生女士们动用他们精致的大脑为各种故事框架穿衣打扮,观察这些奇装异服并非毫无乐趣,可是,一旦给这些故事裹上软垫穿上外套,民间故事也就不复为民间故事了。因为,只有那些思想单纯的人们使用的语言才能为民间故事织出最合体的外衣,他们如此单纯所以才会兴高采烈地保留着那些心思复杂的人无一例外已经忘记了的故事。当故事的内容与其原初的语言形式相分离,民间故事就只能通过一种既不确定也不合时宜的媒介得以呈现了。知道了目前为止爱尔兰作家对待民间故事的方式,我们便毫不奇怪为什么《大英百科全书》中“民间故事”词条的作者介绍了五十来个这一领域里的专家,却没提及一本爱尔兰民间故事集了。在诸君手持的这本集子以及我的《故事集》 中,我不追求別的,只求比我之前的编纂者更准确,只求一丝不苟地、准确地呈现故事讲述者的语言,记下他们的名字和他们生活的地区——如果将来的科学家要从我们这些收集者为他采集的山花中汲取花蜜,想来他首先要依赖这些永远必要的信息。

把这本集子看作爱尔兰民间故事之代表的读者,可能会在初读之下认为爱尔兰的盖尔语故事与高地盖尔语故事大不相同,因为在坎贝尔和麦克因内斯的集子里几乎找不到与这本集子里的故事相类似的故事。那是因为在这本集子里,我特地把“与已出版的高地故事不同”作为选篇标准。要知道,通常来说,大多数爱尔兰故事都与苏格兰故事关系密切。比如,柯廷先生的大部分故事都有对应的苏格兰盖尔语版。许多苏格兰没有的故事竟然存于爱尔兰,这并非怪事,或许是因为苏格兰人如今已经忘记了这些故事,也有可能是那些去苏格兰建立殖民地的爱尔兰人 不曾把这些故事带过去;其中有些最晚近的故事——尤其是那些我称之为起源明确的故事——一定是从那时候开始就在爱尔兰人中流传了。另一方面,公元5世纪时米利希安人征服了爱尔兰,被取代的民族可能将一些苏格兰故事留赠给了说盖尔语的人。

高地故事中的许多故事单元 在爱尔兰手抄本中都有其对应版,有些故事单元我在爱尔兰民间故事中竟然找不到相似的。这是很有意思的,因为这些爱尔兰手抄本曾经广泛流传,也曾在农舍里的炉火旁被反复诵读,而历史上并没有手抄本在高地小屋里留下痕迹。斯坦迪什·奥格雷迪先生曾列出了大约四十个最广为人知的故事。这份名单远不能展现民间故事的全貌,其中大部分故事在不同时期手抄本中都有。我读完后将它们与我收集的口头民间故事进行了对比,惊讶地发现两者之间几乎没有交集。抄录人似乎主要记录行吟诗人与职业故事讲述人创作的故事——这些创新往往以民间故事里的故事单元为基础——而民众的品位更传统,他们更愿意舍弃诗人的创新以接续古老的雅利安传统,我编的这本集子就提供了一些传统故事的样本。手抄本故事与民间口传故事在风格和内容上的区别让我相信,抄本里的故事并非学者们记录下来的古老的雅利安民间故事,而是个人的创新,和现代小说家的创作一样都是有意识的创新。当然,如前所述,苏格兰的盖尔语民间故事中有些故事单元與手抄本故事中的故事单元是十分相近的。让我们来看这样一个故事单元——它绝非个例——这个故事单元体现了苏格兰高地传统的特色,若非如此,则必然是某个善于创新的爱尔兰作家发挥其想象力的产物。

坎贝尔在苏格兰高地发现了一种奇特的生物,名叫髪悍,他还画了一幅充满幻想的版画 。一本名为《金甲乌兰》的爱尔兰手抄本中也描述了这种生物。坎贝尔的故事讲述人老麦克菲称髪悍为“峡谷里的荒原怪,科林的儿子”。这种怪物“从胸腔里长出一只手,从臀胯处长出一条腿,脸上只有一只眼”,用老麦克菲的话说,“髪悍丑得很,他的胸口伸出一只手,头顶长着一撮毛,掰弯这撮毛可比拔起一座山难多了”。据坎贝尔所言,日耳曼和挪威神话中没有这种单腿、单手、独眼的怪物。爱尔兰手抄本描述道:“没多久,他(乌兰)就看到了这个奇形怪状、恶魔似的东西,这个凶猛的鬼怪,这个阴森恶心的敌人,这个阴郁丑陋的家伙。他长成这般模样:皮包骨头的手拿着一根沉重的铁棍,棍子上缠绕着二十根铁链,每根铁链上有五十颗苹果,每颗苹果都被下了毒咒,雄狍和鹿的皮子裹住的东西是他的躯干,黑魆魆的脸,前额长着一只眼睛,一只毛烘烘硬邦邦的胳膊从胸膛里伸出来,裸露在外,他只有一条腿,腿上遍布青筋,脚掌又硬又厚,身上又厚又硬的羽毛缠绕成一件深蓝色的斗篷密密实实地裹住他,与其说他像人不如说像魔鬼。”就像高地人说的那样,这种怪物生活在荒原上,如果不是苏格兰传统提供实证,我会毫不犹豫地把这个故事单元当作某个爱尔兰作家的奇思妙想,更重要的原因是我从没听说本地传统里有关于这种奇特生物的描述。在高地发现了“髪悍”的对应物使我们对问题有了新的思考。这种高地怪物是不是源于爱尔兰的手抄本故事呢?或者说,手抄本故事的作者只不过在他的故事中收录了一个当时所有盖尔族的分支都很熟悉但现在却已绝迹了的民间故事?后一种猜想一定是真实情况,因为这位爱尔兰作家没给这个怪物取名字,而高地人叫他“髪悍” ,这个词,我在其他地方都不曾见到过。

细读这个故事,会发现它在很大程度上是其他民间故事的化身。构成这个故事的许多故事单元在苏格兰的盖尔语资料中都有其对应版。最引人注目的例子是有一个“王子变工匠”的故事单元,我在一个康诺特的民间故事中也找到了。在盖尔语世界里收集到的各种故事都有相似的故事单元,这些故事单元的扩散传播表明一个事实:随着这些片段四处传播,它们构成的故事不是某个作家的原创作品,而是作家将民间故事重新包装后的加工品,他在其中添加了一些自己创作的故事单元,并且给这个民间故事穿上新衣。在追溯这个典型故事的源头时,我们发现了另一个不寻常的事实——这个故事的开头十分新颖,是被改写和重新虚构而成的。可以说,一旦故事单元的顺序和进程像这样被固定化、模式化,这个故事似乎就获得了新生,准备重新出征了。也就是说,爱尔兰手抄本持续不断地誊抄这个故事,使得它成为一个广为人知的书面故事。与此同时,它在苏格兰一直被口口相传,高地人口述故事时使用的语言与爱尔兰作家的书面语言一样夸张、富有诗意。故事单元的顺序也与书面故事中故事单元的顺序如出一辙,只不过,在高地讲述人的口中,三位冒险者的爱尔兰名字乌尔、阿图尔和乌兰变成了乌尔、阿瑟尔和乌拉尔。我认为,这个主要由民间故事的故事单元构成的故事被创作完成后马上见之于纸端是极为不可能的。更有可能的是,它在爱尔兰和苏格兰传播开来成为一个十分流行的故事之后,某个爱尔兰抄写人才把它抄了下来。据我所知,这也是为什么这个故事现存的手抄本,以及许多像它一样的故事的手抄本都相对“时新”许多的原因 。这一推测,即游吟诗人的故事只有在广为流传后才会付诸文字,这也得到了另一个事实的支持:我们在爱尔兰和高地的许多民间故事中都发现了游吟诗人的创作痕迹,这些痕迹很容易从故事语言的诗意、对头韵及夸张的运用中辨别出来;而无论在爱尔兰还是高地我们都没发现这些创作故事的手抄本。当然,也可以认为,那些手抄本已经被毁了,我们都知道,现代爱尔兰人对自己的文学遗产和文物古迹漠不关心到了荒诞的程度。然而,如果它们曾经存在过,我认为,从现存的文学作品中总能找到一些它们留下的痕迹,或者找到对它们的影射。

此外,高地口传故事与爱尔兰手抄本中的故事单元虽然基本相同,但两者中的诗篇部分大相径庭。如果一个故事是通过一次性完成后再被誊抄的手抄本传播的,那么,我可以肯定地说,两个头韵段落之间的相似度应比现在高很多。我们见到的差异似乎说明讲故事的人试图记住的不是语言而是各种故事单元,每一位从同伴那里听到新故事的游吟诗人都把这些故事单元印刻于心。每当他来讲述这个故事时,他用的都是自己的语言,每当遇到原作者认为适宜用诗行来描述的场景时,比如海上的风暴、战争的场面或者别的什么,讲述人也会用诗行进行描述,但不会用同样的方式也不会用相同的语言,因为仅仅依靠耳朵,实在不可能把前一位讲述人描述这些场景时使用的语言都记住。很有可能的是,每一位诗人或故事讲述人都注意到了那些应该使用诗行进行铺叙的地方,于是各自施展口才补充了这些诗行。让我们从乌兰的故事中找一两个例子来说明吧。下面是高地口传故事中一段描述海上行船的“铺敘” ,三位勇士登船启航之后——

他们让船头朝海船尾朝岸,

他们高升船帆,帆面光斑点点,迎风鼓翼,

要把又高又粗的桅杆拍裂,

怡人的微风是他们心中所盼,

吹来山上的石楠花,树上的落叶,还有无

根的柳,

吹动屋顶的茅草落入山脊的沟壑,

那一天儿子做不到父亲也做不到,

那天的风对他们来说既不多也不少,

随风前行随遇而安。

海浪骤然跌落又迅速暴涨,

红的海水蓝的海水拍来打去,

这里那里四处击打船板,

海底暗褐色的蛾螺,

将化作船舷的尖齿,割出船底的裂缝,

她将一往无前,劈开纤细的麦秆。

我们发现,在爱尔兰手抄本中,相应的铺叙转换为诗篇后却很不相同,两个版本使用的叙述语言都是有节奏的散文化的语言——

于是,他们急切地跃身入海,士气高涨英

勇无敌,

直面那广袤的大洋,

还有那巨大的恐怖……

于是,大海掀起凶猛的浪,

他们回之以耐心、勇力与气魄,

绿色的海浪高高耸立,在两侧咆哮如雷,

终于,他们快速划桨,怒火中烧,高挥臂膀,

终于,恐怖的海,深不见底,与天相连,

掀起白沫巨浪,如平原缅邈,

浪声急切,连绵不绝,筑起洪流深台,

复又落下,迅猛凶恶,形成阴郁山谷,

这恐怖的绿色海浪,重击猛打,

力大无比、危险无比的海浪狠拍甲板两侧,

使尽全力,闷声狂吠。

持反对意见的人可能会说,与海相关的铺叙太多太常见,一个版本很容易取代另一个,以此为据还不足以让人相信故事讲述人或职业行吟诗人只记诵故事中的若干故事单元,铺叙部分则是各人自展文采即兴完成,或者各人储备自己的铺叙华章以备不时之需。那么,让我们再看另一个故事,坎贝尔有这个故事的高地版,而我有一个不错的爱尔兰语抄本版,这个抄本是某个北方抄写者于1762年完成的。故事名叫“瘦削苍白的流浪汉”,坎贝尔译为“黑瘦的常胜”。故事里有很多头韵体的铺叙,高地讲述人在讲述时保留了这些铺叙在原文中的位置,但使用的词句很不一样。比如,在描述流浪汉的敏捷时,高地讲述人使用的都是他自创的、爱尔兰语手抄本中没有的铺叙。每当有人问流浪汉来自何方时,高地讲述人口中的流浪汉总是回答:

我疾走快跑,

从那山泉无数的地方来 ,

从那天鹅栖息的山谷来,

艾莱歇一晚曼岛歇一晚,

寒夜里石冢旁歇一晚,

在高高的山顶。

我生在苏格兰王治下的小镇,

一个可怜巴巴的战士

偶然来到这个小镇。

在爱尔兰语手抄本中,流浪汉总是这样回答:

在苏格兰王治下的小镇,有一个叫莫尼河

堡的地方,

我昨晚睡在那里,

我在艾莱待了一天,在肯特利待了一天,

在曼岛一天,在拉斯林岛一天,

在芬沙石冢一天,

在福尔山的山顶。

我这个四海漂泊的可怜人啊,

伊力堡是我出生的地方,

听啊,他说,这就是我的故事。

此外,每当流浪汉弹起竖琴,高地讲述者就这样描述:

他会弹很多曲子,也会很多乐器,

脚踏物什,绷紧琴弦,

战士们站起来,英雄们站起来,鬼魂们也

站起来,

鬼啊魂啊疾病啊高热啊,

都要安睡长眠

这个大世界,所有一切,

伴着那甜美宁静的曲子

常胜就要弹奏的曲子。

爱尔兰语手抄本这样描述:

这个流浪汉弹起乐曲唱起歌,

受伤的男人和抱孩子的女人,

被砍伤的英雄和血肉模糊的战士,

所有受伤的人和生病的人,

还有那些被狠狠伤害的世人,

都将在乐声中入睡,

总这么灵验,总这么甜美,这流浪汉演奏

的音乐。

还有,当流浪汉走向某人时,高地讲述者就用半带节律的语言这样描述流浪汉的步态:“只见一个年轻小伙子向他们走过去,他身穿一件旧大衣,大衣外面露出两肩,头戴一顶旧帽子,帽子外面露着两只耳朵,踢踏着两只又大又破的鞋,鞋里灌满了路边的脏水,又湿又冷,他的剑斜挎在臀胯一侧,露在鞘外的剑锋足有三英尺长。”爱尔兰作者则这样描述他走过来的样子:“他看见那个瘦削苍白的流浪汉径直走向自己,他的剑半露在臀胯后,水从湿透的旧鞋里渗出来,旧斗篷外露出两只耳朵尖儿,手里握着一根冬青木的粗柄短标枪。”

像这样的例子还有很多,这些应该可以满足我们的需要了,它们证明只要是爱尔兰语手抄本中有的铺叙,高地盖尔语故事中也同样有,只不过表述语句不一样,意思是基本相同的。这种情况唯有我们之前的推测可以解释,也就是说,一个职业诗人成功地创作完一个故事后,并不是马上把这个故事付诸纸笔,而是以口相传,直到它成为所有故事讲述人的财产,成为职业诗人拿手曲目的一部分。诗人们不去记诵也无意记诵第一个故事讲述人使用的语句,只记诵构成故事的故事单元,根据原作在每一个需要铺叙的地方,事先或即兴创作出热情洋溢的头韵体篇章。当然,据说许多手抄本故事中的华丽夸张的语言并非出自故事的口头讲述人,而是抄写人的手笔,这些抄写人以饱读诗书为傲,以堆砌辞藻为美。然而,我认为有的抄写人确有可能添加些额外的修饰,但故事讲述人才是“首犯”。试举一例,这个从康尼马拉收集来的口述样本有抄本故事的所有特点,但基本可以确定它是一个纯口头流传的版本:“他们行至港口,那里停着一艘船准备载他们过海。他们跳进船里,把船帆升到桅杆顶端,所有的帆都一样长短,一样平整,被风吹得鼓鼓胀胀。因此,他们必须绷紧每一根绳索,摇动每一支桨,在翻腾涌动的海里奋然前行。海里的巨鲸为他们演奏仙乐,三分之一的巨鲸浮在海面,三分之二的巨鲸沉入海底。光滑的细沙随之下沉,粗糙的砂砾浮了上来,海鳗一条缠着一条,互相摩擦着游进东方的港口。”这样的描述与一两百年前职业故事讲述人的绘声绘色相比可能不算什么,因为职业讲述人有受过训练的耳朵,海量的词汇储备,以及完美的语言驾驭能力。这种华丽的文风普遍存在且依然流行,既然如此,仅仅把它视作抄写人创作与传播的成果显然是有违事实的。

爱尔兰民间故事大致可以分为两类,我认为其中一类的起源明显不在爱尔兰岛内,另一类则明显源于爱尔兰。我们之前讨论的都是后一类。大部分篇幅较长的、关于芬尼亚勇士的故事都属于后一类,这一类还包括所有那些内含长篇华章、华章中头韵文字与修辞诗句比比皆是的故事。前一类起源明显不在爱尔兰本土的故事,包括那些简单的故事,比如保留了自然神话痕迹的故事,也包括那些看上去源自古老雅利安传统的故事。之所以这么说,是因为在其他说雅利安语的人群中发现了类似的故事。比如,有一个故事讲的是一个想弄明白什么是“害怕到发抖”的男人 ;有些故事讲的是动物、会说话的鸟、巨人或者巫师等等;还有些故事既简单又直白,说明它们广为流传、起源不明。当然,这些故事中有的也可能生发于爱尔兰的土壤。属于这一类的还有众多各种各样的传统,这些传统不是故事。除此以外,也有聊天时说到的逸闻趣事,它们不是成套的故事,有些说的是“仙子们长什么样”,“仙子”也被称作“好人”或“达努女神的后代”;有些说的是恶作剧的小精灵、小矮妖、鬼魂、幽灵以及水马 等等。据我观察,这些民间想象中的生灵很少出现在真正的民间故事里,或者说,最多作为由头出现,因为所有常规民间故事的兴趣基本上都集中在某个英雄人物身上。关于小矮妖、仙子等生灵的故事都非常简短,通常还会描述与它们相关的地名和景物。这类故事是人们谈论其他事情时顺带闲聊的话题,讲述真正的民间故事可不是这样,每一次讲述都带着一種庄重的劲儿。

我们花了很多时间讨论最晚近的民间故事,它们就像吟游诗人吟唱过的故事留下的残骸,现在不妨看看那些最古老的、看似起源于史前时代的故事。这些故事中有一部分故事毫无争议地体现了原始人竭尽全力解释自然现象的种种尝试,他们或者将自然现象拟人化,或者在自然现象上附加种种解释性的寓言。我们一起来看一个样本,样本故事是我在梅奥郡发现的,没有收入这部集子,故事名叫“长期喝母乳的男孩”。按照冯·哈恩的分类,这个故事大概会归入“勇士历险记”一类。故事中的主人公是一个名副其实的大力士(赫拉克勒斯),为了置他于死地,国王派给他一些不可能完成的任务,比如,派他去地狱用棍棒驱赶幽灵。有一次国王要他把满满一湖水都汲干,湖的一侧非常深,像个蓄水库,他在这一侧打了一个洞,把嘴贴近洞口,不仅吸干了整湖水而且把湖里的船和鱼等一切物什吸了个干净,这个湖最后变得“像你的手掌一样干巴巴的”。就算一个惯持怀疑态度的人也得承认,这个故事(不可能有别的含义)是(很有可能是雅利安)太阳—神话的遗存,烈日被人格化,他烤干湖水,把湖变成沼泽,湖里的鱼缺水干死,湖上的船也搁浅了。像很多别的故事一样,这个故事的意义也不止于此。对于像莱斯教授这样的研究者而言,这个故事为他们把赫拉克勒斯视为太阳神提供了依据。故事中的英雄下临地狱,用手中的棍棒威慑幽冥之灵,国王一再派他执行不可能完成的任务企图置他于死地,他却成功地完成所有任务,这都说明他似乎就是古典神话中的赫拉克勒斯。不过,爱尔兰传统中保留了湖水干涸这一故事单元,这必然是太阳神所为,也应当是赫拉克勒斯所为——但理由却不那么充分了 。如果不把这个故事看成自然神话的遗存,就完全无法理解它,因为有理智的人都不会相信这样的故事,就连小孩子都不会相信“有人吸干了湖里的水和船,吸干了湖里所有的东西”。尽管如此,这个故事却奇异地传承下来,由父亲传给儿子,很可能传承了几千年。在另一个故事中,我们得知有艘船在陆上行驶与在海里行驶一样迅速,并且直达目的地。这艘船相当庞大以至全世界的男人都进去后还能再容纳六百多人,同时,它又可以变得很小,把它折叠后用一只手就能握住。然而,船是不在陆上行驶的,不能变大变小,也不能直达目的地。所以说,这是另一个自然神话,一个非常古老的神话,由史前人创作出来的神话。船其实就是云,既能在陆上漂移又能在海上漂移,大可承载最大的军队,小可纳入手中,还可以直达目的地。数不尽的世代更替,故事的意义早被遗忘,故事本身却留存下来。

像这样的神话故事理应被妥善保存,因为它们体现了文明人与史前人之间最后一丝可见的联系。也因为,在先民留下的遗迹中,这些故事作为古物的价值,唯有零星几个被钻了孔的岩石或燧石箭镞能与之相媲美。然而,如今只有在康诺特省某个冒烟的小木屋里,还有忍饥挨饿的农民们在讲述这样的故事。

(译自道格拉斯·海德为《炉火旁》写的前言,标题为译者添加)

栏目责编:孙伟