重庆大学人文社会科学高等研究院

2011年6月1日,一场举世瞩目的画展在“台北故宫博物院”开幕。来自海峡两岸的专家、学者和观众们齐聚一堂,紧张而又期待地注视着大厅中长达16 米的展柜。当幕布徐徐拉开,一长一短两幅山水画卷渐次呈现在人们面前,这正是中国十大传世名画之一《富春山居图》的两半:《无用师卷》和《剩山图卷》。它们笔墨相似、设色古雅,画中的山林水边尽是远离尘嚣的宁静淡泊之气,令观赏者不禁陶醉其间。然而,这幅超凡脱俗的画卷背后,却藏着一段看尽八百年人情冷暖的曲折往事。

黄公书写山水传奇

合展后的《富春山居图》,全长约700 厘米,宽33 厘米,纸本,以水墨长卷的方式描绘了浙江省富春江两岸初秋时节的风景,是元代著名画家黄公望送给其弟子郑樗的写景长卷,历时三年完成。虽然看上去只有黑白两色,但画家以高超的笔法赋予了景色丰富多样的变化。观其画作,只见山峦起伏、水波绵延,近景远景虚实相生,山间林叶疏密有致,舟船茅舍点缀其间,好一派秀丽开阔的江南气象,是黄公望晚年寓居富春江时写景抒情的随笔。画中风景的萧疏散淡之美,正是这位一生颠沛流离的画家最终心境的写照。黄公望,字子久,1269年生于江苏常熟,原名陆坚,七八岁时随养父改姓黄,其籍贯有常熟、富阳、温州、松江等说法。他生长于南宋风雨飘摇之际,小小年纪就不得不目睹国破家亡的惨状。幸运的是,养父家境富裕,对他疼爱有加,倾心栽培。据元代杂剧家钟嗣成的《录鬼簿》记载,收养陆坚时,黄老爷子已经90 岁,膝下无子,一看到聪明伶俐的陆坚就非常喜欢,脱口而出道“黄公望子久矣”,即是“我老黄想要一个儿子已经很久了”——这便是黄公望名字的由来。许多史料都记载,黄公望小小年纪就“天资孤高,少有大志”,12岁便参加了县里举办的“神童试”,获得了步入仕途的资格,是一位意气风发的少年郎君。可惜的是,元代统治者推行等级制度,身为南宋遗民的黄公望从身份上只能算作“四等公民”,即便是满腹诗书、才华横溢,依然是直到二十四五岁才得到一位叫做徐琰的上司的赏识,进入幕僚,担任文书的工作。

在徐琰府中的日子,可以说是黄公望一生中最为充实快活的一段时光了。在杭州的府邸中,他结识了后来同列“元四家”的倪瓒与赵孟頫两位画家,与他们一道饮酒唱和、写诗作画,好不热闹。然而,好景不长,就在黄公望凭着才干稳步晋升之时,因一桩田粮税案的牵连,他不幸入狱,并错过了唯一一次科举考试的机会。等到出狱时,黄公望已经46岁了,在杭州没有任何经济来源,居无定所,不得已只能靠算命卖画为生,但因为他旷达的性格和惊人的才华,竟把这落魄江湖的日子过得如游侠一般。历史上许多关于黄公望的评价都来自于这段时期,比如“侠似燕赵剑客,达似晋宋酒徒”;“天下之事,无所不知,下至薄技小艺,无所不能”等。相传,黄公望喜欢在月夜时分,棹一孤舟泛于常熟城西的尚湖——传说姜太公曾垂钓于此。他会在舟尾系一酒壶,随漂、随取、随饮,饮到高兴处还会放声大笑,甚至邀约朋友上船吹笛,当地居民们都把他当作神仙。

通过这段日子的游历,黄公望心境逐渐开阔,不再汲汲于仕途,而是投身于山水画创作当中。他拜旧时同僚、大自己15 岁的书画名家赵孟頫为师,以“松雪斋(赵孟頫书斋名)中小学生”自居,潜心学画。后又与多年的好友倪瓒一起加入全真教,改号“一峰道人”“大痴道人”,与张三丰成为师友,一边云游,一边作画,放浪形骸于江南的山水之间,自题诗云“闻说至人求道远,丹砂原不在天涯”,表明自己此刻随遇而安的心境,其画风也逐渐从周密细腻转变为开朗疏阔。已故书画鉴定大师谢稚柳曾有《元黄子久的前期画》一文,对比黄公望70 岁前后的作品,认为黄公望晚年才逐渐形成具有自身个性特点的艺术面貌,称之为“大痴又一变”,以浅绛色皴擦的雄伟石山和平滑简逸的水墨为主要特色,继承赵孟頫以书法入画的技法,同时融入自身阅历的积累,在看似散淡的画面中表达出浑厚壮丽的效果,是中国山水画发展史上影响深远的一次巨变,在当时引得人人追捧,黄公望也因而画名远播。

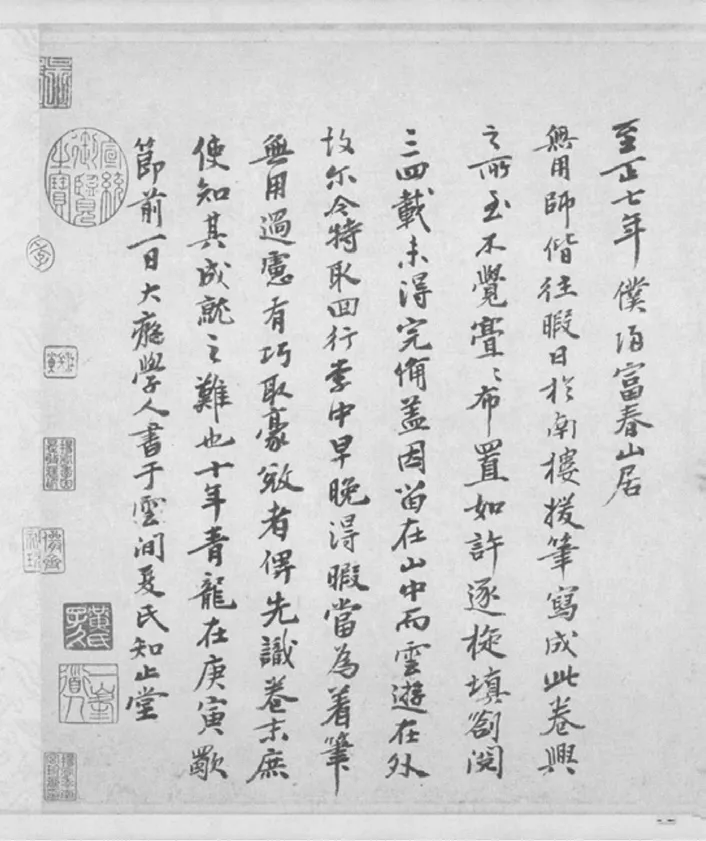

随着年龄的增长,黄公望开始为自己物色归老之所,他挑中了浙江富阳的庙山坞,在那里隐居下来,长年来往于富春江两岸,时而荡舟江上,时而攀走山中,遇到喜欢的美景,即取出随身携带的画囊写生,几年间画了大量的素材,成稿的作品却没有几件,因为黄公望作画讲究“随心”,先将四时风光纳入胸中,用清代画家石涛的话来说,便是“搜尽奇峰打草稿”。如此层层累积,一旦兴致到了便提笔蘸墨,兴致去了便搁置,不满意的作品即刻毁弃,可是馋坏了想要收藏画作的人们。79 岁时,黄公望才提笔作《富春山居图》,在卷末的题跋中,黄公望自书作此卷的过程是“兴之所至,不觉亹亹,布置如许,逐旋填扎”,可见画家对作品反复琢磨的认真态度和落笔了然的高超技法。

在题跋的末尾,黄公望还留下了一条有趣的信息,强调这幅画是送给陪自己隐居山中的弟子“无用师”(郑樗之号)的,因郑樗顾虑“有巧取豪夺者”,所以特意提前在卷末写明画卷归属,以免旁人垂涎,可见当时黄公望画作的名气之盛。不过,黄公望没有想到的是,他的题跋竟一语成谶,《富春山居图》在后世辗转流传的过程中,竟是屡屡遭遇“巧取豪夺”,甚至是“杀身之祸”。

黄公望在《富春山居图》上的题跋

沈吴藏画一生痴迷

古人每收藏画作,多会在画卷上题跋或印章,以表明归属。后人在溯源古画的收藏著录时,也会以这些题跋、印章为线索。“台北故宫博物院”收藏的《无用师卷》是《富春山居图》传世真迹中较长的一半,上面除了有黄公望本人的题跋之外,还有明代大画家沈周的题跋和写有“吴之矩”“吴正志”的骑缝印,向后人诉说着《富春山居图》与沈吴两家曲折离奇的收藏故事。1354年,黄公望去世,他题跋中的“无用师”郑樗成为了《富春山居图》的第一位藏家。或许是出于对老师作品的爱护尊敬之意,郑樗并没有在画卷上留下任何印记。其后百年间,此画流转于不同藏家之手,最终遇到了一位重量级的知音——吴门画派的领袖人物沈周(1427—1509)。得到画卷的沈周欣喜不已,多番赏玩之后,他决定将画卷送至一位朋友处,请其书写题跋。不料,沈周前脚送画,后脚这位朋友的儿子就偷偷把画据为己有,还高价卖给了富商。等到沈周上门索画时,《富春山居图》已经变成了高价出售的藏品。后悔莫及的沈周对黄公望此画念念不忘,竟然在61岁那年,凭着自己的记忆生生背摹了一卷新的《富春山居图》,并在画卷上题跋记录了丢画事件的前因后果,足见其对画卷的喜爱惋惜之情。

沈周题跋

说来也巧,或许是“念念不忘,必有回响”的缘故,沈周完成摹作后不到一年的时间,他就和心爱的《富春山居图》重逢了。因为沈周是江南画坛举足轻重的人物,当时的苏州节推官樊舜举以重金购得《富春山居图》后,便送至沈周处请其题写跋记。喜出望外的沈周借机在题跋中盛赞图卷的笔墨神韵和黄公望的人品,还写上了自己初见古画时看到的不少题记今已无存的情况,补充了《富春山居图》前期流传的资料,并为自己多年的苦等写上了一个豁达的结尾:“旧在余所,既失之。今节推樊公重购而得,又岂翁择人而阴授之耶?”意思是说,这幅画以前在我沈周这里,后来丢失了。今天您樊大人重新购得此画,难道是黄公的在天之灵一直保佑着他的图画,托付给了您这样德高望重的收藏者吗?

在沈周处的失而复得,给《富春山居图》的收藏增添了第一抹传奇色彩。之后又过了百年,这幅从诞生之日起就吸引着无数人目光的传世名作数次易主——其中还包括文徵明的长子文彭——最后来到了万历年间的大画家董其昌的手中。从今存《无用师卷》上的题跋来看,董其昌是在好友的协助下花重金购得图卷,并欣喜地称其为“子久生平最得意笔”“画中兰亭”,还把这幅图卷和王维的《雪江图》一同收藏在自家的书斋中,反复品评,非密友不可见。董其昌对此画的推崇,使得《富春山居图》的声望日隆,吸引了越来越多人的目光。这幅画的命运,也就越发曲折了。

吴之矩骑缝章

董其昌晚年,因家境窘困,将《富春山居图》抵押给了好友吴正志(字之矩)的父亲吴达可。董吴二人是同年进士,相交甚深,董其昌对吴家父子的为人颇为信服,且吴家家境富裕,世爱书画,家中还有专门收藏珍贵字画的“云起楼”。董其昌认为他们可以为《富春山居图》提供良好的保存条件,故托付之。吴之矩收到画后也是欢喜不已,仔细查看画卷后,他发现这条近7 米的长卷是由6 张纸拼接而成,便在每段接缝处钤上了署名“吴之矩”“吴正志”的印章,为后世鉴定画作的真伪留下了证据。

万历末年,吴之矩病重,临终前,他将《富川山居图》传给了幼子吴洪裕,叮嘱他好生看顾这幅传世之作。熟料,自幼养尊处优、博览名家书画的吴洪裕对于此画的眷爱,竟是较沈周、董其昌和自己的父亲都有过之而无不及。他先是在自己的居所里专门修建了一幢“富春轩”,邀请自己的好友、晚明著名画家邹之麟题写匾额。轩室中间摆放《富川山居图》,图卷四周栽名花、斟名酒、挂名画,摆满了各色珍奇的古玩玉器,环绕着这幅壮丽舒朗的《富春山居图》。吴洪裕还自比与图卷“周旋数十载,置之枕藉,以卧以起。陈之座右,以食以饮”(邹之麟题跋语)。若果真如其所说,吴洪裕对富春图卷的痴迷可真是到了相当狂热的地步:睡觉离不开它,起居饮食都要看到它,一时没和它在一起就心神不宁。明清易代的战火中,吴洪裕散尽家财,唯携《富春山居图》逃难。明亡之后,这位生来就是富贵闲人的公子更是关起门来不问世事,日日爱抚富春图卷,仿佛那是自己精神和生命的寄托一般——沉迷至此,也就不奇怪吴洪裕会作出后来令人咋舌的决定了。

1650年,病榻上的吴洪裕自知命不久矣,为了身后还能与喜爱的书画为伴,吴洪裕先是亲手焚烧了赵孟頫的《千字文》真迹,后又嘱咐长子烧毁《富春山居图》陪葬。当日,吴家人聚集在吴洪裕房内,点燃火盆,将这幅已传承几百年的名画徐徐展开,慢慢靠近火盆,包首、引首渐次起火,眼看正卷就要付之一炬之时,一个身影从跪拜的人群中冲出,敏捷地抢下《富春山居图》,转手扔了另一幅书画到火盆中——房间的另一头,痴迷了《富春山居图》一辈子的吴洪裕缓缓闭上了眼睛,这幅传世名画与吴家的缘分,也在火光中画上了句号。

抢画的青年人是吴洪裕的侄子吴子文,多亏了他当年的急智,后人才得以看到这幅传奇画作的真容。然而,关于画卷究竟烧毁了哪些部分,今天我们已经不得而知。唯一确定的是,吴家人曾拿着残存的画卷找到了一位当时小有名气的古董家吴其贞,请他修复画作并重新装裱。吴其贞是安徽休宁人,出身收藏世家,自幼酷爱文玩古物,经常来往于江浙一带,经营古旧书画,颇善古画修复之道,也是一位爱画懂画的行家。在自撰的《书画记》里,吴其贞详细记录了修补《富春山居图》残卷的经过。据吴其贞所记,原画“六张纸,长三丈六尺”,烧毁后,余一前一后两段,前段“其图揭下烧焦纸,尚存尺五六寸(今量51.6 厘米),而山水一丘一壑之景全不似裁切者”,可以成为独立的画面,吴其贞便裁此段单独装裱,命名为《剩山图卷》,并自述这卷后来便“为余所得”,成为吴其贞的私藏。后段剩余的五张纸“长三丈(今量636.9 厘米)”,是《富春山居图》原图的主体部分,保存完好,吴其贞另加装裱,将卷尾的董其昌题跋移到卷首,命名为《无用师卷》,还给了吴家人。

不过,对于吴其贞的说法,故宫博物院研究室主任余辉曾提出质疑。他根据“吴之矩”“吴正志”骑缝印记的保留情况推测,原画真正被烧毁的应是画卷起首的少许部分,吴家人送去修补时,黄公望画作的内容并没有受太大影响,这一点从至今完整的骑缝印章可作辅证。之所以会被裁成两段,可能是因为爱画的吴其贞以裁画为条件,答应吴家人的修补要求,并精心挑选了《剩山图卷》的部分,作为自己的收藏。然而,无论事情原委如何,从那之后,《无用师卷》与《剩山图卷》便在各自的转手易主中渐行渐远,开始了长达几百年各自漂泊的旅途。

《无用师卷》:乾隆辨画弄巧成拙

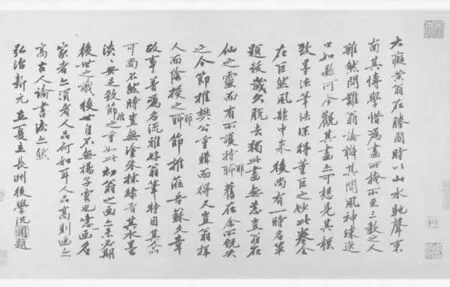

吴洪裕的一把火,为《富春山居图》的故事又添上了浓墨重彩的一笔,自那之后,从街头巷尾到深宫大院,都知道了这幅传奇的画卷。贩夫走卒、文人商贾甚至皇亲贵胄,无不以能亲眼目睹此图为荣。清代初期,《无用师卷》由江南辗转到了天津大盐商安岐的手中,安岐去世后,家道中落,家中所藏大部分精品随之流入了宫廷内府。《富春山居图》迎来了它的新主人——乾隆皇帝。乾隆与《无用师卷》真迹的会面,还有一段有趣的前情故事。原来,在乾隆十年(1745)的夏天,清代名士沈德潜向乾隆进呈了一篇《黄子久富春山居图跋》,较为详尽地介绍了图画的情况,引起了乾隆的好奇心,他便命人搜罗图卷。这一年的冬天,乾隆果然收到了一幅《黄子久山居图》,他看后认为图上笔墨苍劲古雅、开阔疏旷,将其定为真迹,在图上题字盖章,还命沈德潜等人共同题写鉴定意见。见过原画的沈德潜心下存疑,觉得此图系伪,但又不敢违抗乾隆的命令,只好在题记中称自己夸奖画作的话是“奉命行事”。这幅《富春山居图》,便是后来的“子明本”,因卷中题跋称此卷为“子明”所作而得名。据学者考证,“子明本”当是清代著名画家王翚的仿作,只是一来王翚技艺高超,二来乾隆没有见过真迹,故而才能以假乱真,令一代天子错勘真伪。

无巧不成书,乾隆获得“子明本”的第二年,富察皇后的弟弟、大学士傅恒又进献了一卷《富春山居图》,此卷是傅恒从安家后人处寻得,也就是真正的《无用师卷》。但是,拿到两卷图画的乾隆傻眼了,二卷同名,必然有一幅是真、一幅是伪,可到底孰真孰伪呢?拿不定主意的乾隆叫来工于书画的梁诗正等大臣鉴赏,结果众人异口同声地赞同乾隆原来的鉴定,定“子明本”为真迹,《无用师卷》为赝品,这让乾隆心下很是得意,高兴之余,他大手一挥,以二千黄金的价格买下了《无用师卷》,与“子明本”一同收入故宫。为了表彰自己的眼光,乾隆令梁诗正在《无用师卷》上题跋,记录了这次“辨伪案”的前因后果,并评价该卷“秀润可喜”,水平远在俗工之上,只是“下真迹一等”而已。

勘定“真伪”之后,乾隆对“子明本”愈发喜爱,经常在宫中赏玩,巡游时也带在身边,兴致来了便要题字题诗。今天所见到的子明本上,从乾隆十年到乾隆五十九年的大小题记竟有50 余处,几乎占据了画卷中所有的空白,创造了书画史上个人单篇作品的题记之最。反之,被判定为伪作的《无用师卷》,倒是保留了原来空明萧疏的面貌,除了梁诗正的题记外,乾隆没有在卷面上留下任何印记。此后数十年,这卷命途多舛的传世名作,就静静地躺在深宫之中,再无人问津。直到嘉庆年间,翰林院大臣胡敬等整理故宫石渠旧藏,经多方鉴赏,才将《无用师卷》重新定为真迹,编入《石渠宝笈三编》中。《无用师卷》的地位,自然也一跃而升。只是,当时的清宫已是风雨飘摇的前夜,已无暇再顾及古画的保护。惊鸿一瞥之后,《无用师卷》再次沉入深宫。

《剩山图卷》:乱世离散终遇识主

康熙八年(1669),吴其贞将手中的《剩山图卷》出售给辽阳人王廷宾。今见《剩山图卷》后的一段题记中提及,王廷宾得图后,曾在江南一带多方打听《无用师卷》的下落,得知为季家所收藏时,便登门求购,希望能将两卷合二为一,但未能成行。王廷宾于是带着《剩山图卷》回到东北老家。此后两百年的时间里,《剩山图卷》的下落隐没不闻,秘密辗转于各个收藏家、书画家之手。直到1938年,才重新回到大众的视野。

《富春山居图》子明本(局部)

1938年的上海,古董名店汲古阁的老板曹友卿去看望卧病在床的朋友、著名书画鉴赏家吴湖帆,顺便带来了一卷自己刚买下的无题古画请他鉴赏。吴湖帆因身体不适,本无意细察,但随着画卷徐徐展开,吴湖帆的眼睛越来越亮,他努力回忆与黄宾虹等人在故宫品鉴过《无用师卷》的情景,越想越觉得眼前的古画与《无用师卷》无论在墨色、笔法和构图上都非常相似,再加上左上角的“吴之矩”骑缝印章,基本可以断定是《无用师卷》流落民间的兄弟《剩山图卷》无疑。吴湖帆心下激动,病意荡然无存,脱口喊道:“大痴道人火中之宝!”曹友卿一听,知道这幅古卷来历不凡,本不愿出让,后经吴湖帆多番交涉,终于以吴家青铜重器为交换,将《剩山图卷》交予了吴湖帆,又帮助吴湖帆联系上原来的卖家,在卖主家中的废纸篓里找到了《剩山图卷》原来的题跋。最终,吴湖帆凭借渊博的书画知识和高超的装裱技艺,精心修复了《剩山图卷》,不仅令其恢复了旧貌,还加以题签,标明此卷“山川浑厚,草木华滋”,乃“画苑墨皇黄子久富春山居图真迹烬余残本”,并在画卷前后的接页上都钤印了自家“梅景书屋”的标记,放在家中爱惜珍藏。这卷命途坎坷的稀世珍宝,终于在流浪两个多世纪后获得了一个安身之所,在吴家一待就是20年。

中华人民共和国成立后,国家开始向社会征集散落在民间的文物。1956年,负责浙江省文物工作的沙孟海得知《剩山图卷》藏于吴湖帆家中,与工作人员商量后,沙孟海亲赴上海,多次与吴湖帆商洽,并请出钱镜塘、谢稚柳等名家,最终说服吴湖帆割爱,将《剩山图卷》交予浙江省文物管理委员会。1965年,《剩山图卷》入藏浙江省博物馆,至今仍是浙博的“镇馆之宝”。

阔别多年一朝团聚

1933年,日军占领山海关,战争的阴影萦绕在中华大地上空,为避免战火荼毒,故宫文物工作者决定将故宫文物打包南迁,《无用师卷》亦在南迁之列。此后15年间,这幅原本寄意山居悠然的古画在战乱年代颠沛流离,一路途径上海、四川、贵州、南京等地,行程数万里,最终越过海峡,来到宝岛台湾,于1965年入藏于“台北故宫博物院”中。至此,《剩山图卷》与《无用师卷》这两幅同宗同源的传世佳作便隔海相望,咫尺天涯,随着两岸局势的变化,两幅画卷的重会更是成为了友好团圆的象征,牵动着海峡两岸人民的心。

《剩山图卷》(浙江省博物馆藏)

1999年至2010年间,浙江省与台湾地区的各级相关部门和民间协会举办了大大小小数次活动,意在推动《富春山居图》合璧。2010年3月14日,在第十一届全国人大三次会议的闭幕式上,时任总理温家宝在答台湾地区记者问时特意提及《富春山居图》的故事,并以“画是如此,人何以堪”寄语,引起国内外广泛热议,“合璧”的呼声愈发热烈。画作的诞生地富阳市果断行动,于2010年3月20日举办了隆重的“《富春山居图》邮票首发暨《富春山居图》圆合邀约仪式”,邀请两岸多位著名画家、学者同场作画,以临摹、补缺的方式共同完成了新的《富春山居图》圆合长卷。2011年1月,浙江省博物馆与“台北故宫博物院”达成协议,敲定合展事宜。终于,2011年6月,在分别了几个世纪之后,《剩山图卷》与《无用师卷》在“台北故宫博物院”合璧展出,为《富春山居图》的传奇故事再添上激动人心的一笔。

如今,这幅诞生于800 多年前的绝世名画,依旧分为两半,各自存放在海峡两岸的博物馆里。漫长的岁月并未令它们原本的风华褪色,反而因浸染了太多人情冷暖而显得愈加淡泊宁静,更显画家作画时平淡归真的本色。时值海峡合璧展十年之期,想必隔海相望的两幅画卷,也在期待着真正团圆的那一天。

注释:

[1]参见 《黄公望里籍之谜》,史庭荣、史原:《黄公望与〈富春山居图〉》,杭州出版社2013年版,第135—142 页。

[2]语出[元]戴表元《一峰道人遗集》,转引自温肇桐编:《黄公望史料》,上海人民美术出版社1963年版,第41 页。

[3][元]钟嗣成、贾仲明撰,浦汉明校:《新校录鬼簿正续编》,巴蜀书社1996年版,第147 页。

[4]参见余辉《黄公望其人其道》,张希清、赵一新、徐文光主编:《黄公望与〈富春山居图〉研究》,文物出版社2011年版,第152 页。

[5][6][清]吴其贞:《书画记》,人民美术出版社2006年版,第191 页,第191 页。