天放云山供画图

——京江画派

文/赵启斌

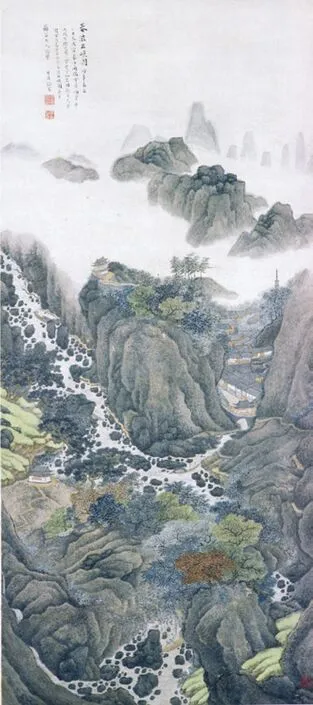

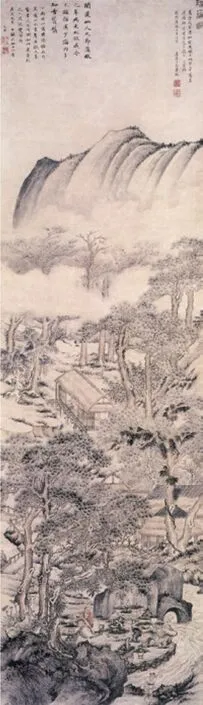

幽亭秀木图潘恭寿 南京博物院藏

“京江画派”是指清代中后期活跃于镇江地区的一个绘画流派,主要活跃于“扬州画派”衰落、“海上画派”兴起前的一段历史时期,前后大约延续了100年的时间。“京江画派”以张崟为首,有潘恭寿、顾鹤庆、潘思牧、周镐等一批骨干画家。他们高举“吾润画家,家自为法”的旗帜,以本邑山水的“真景实境”为描绘对象,形成了“气象雄伟,落笔浓重”的艺术风格。

一

“京江画派”又称“丹徒派”,是清代画家张崟、潘恭寿、顾鹤庆等人创立的一个地域性绘画流派,是以地区命名的山水绘画流派。冯金伯《墨香居画识》谓“落笔浓重,展卷了然,望而知为京江人”。蒋宝龄《墨林今话》言:“(张夕庵)诗画著名京口,花卉竹石、佛像皆超绝。尤擅山水,自文、沈上窥宋元,高自位置,下笔便思千古,有‘镇江派’之目。”从张崟绘画的题材以及取法的路子上肯定了他的绘画造诣,将其称为“镇江派”。沈贞植则说:“乾嘉之际,南沿石谷,北仿麓台,模范仅存,神明却尽,方且衣钵自矜,笑古人而忘己拙……张夕庵父子起自京口,独沿文沈,上追宋元……譬之筝笛耳喧,玉和独鼓。”认为张崟父子敢于坚持独见,力辟“正统派”的流风,引进文徵明、沈周以及宋、元审美格调进行绘画创作,风格独特,足以自成一派,亦从绘画的整体感觉上肯定了“京江画派”的存在。

“京江画派”宗法“吴门画派”沈周、文徵明以及宋、元画风,又融入写生的笔调,多写镇江(古称京江)周围景色,具有气象雄伟、落墨浓重、丘壑严整的风格特点,铸造出了具有镇江鲜明区域地貌特色的绘画风格特征,故称“京江画派”。经过这些画家的不懈努力,“京江画派”以整体面貌和独特的绘画艺术特色,出现在此一时期的画史之中。

左图:云山幽居图 蔡嘉 安徽省博物馆藏

潘恭寿等人是“京江画派”的第一代画家。潘恭寿在镇江画坛上具有承上启下的意义,是“京江画派”第一代中的代表性画家,他接通了与镇江早期绘画的脉络,并促使“京江画派”实质性的形成。而王文治是促使这一代画家崛起的中坚人物。王文治是乾隆二十五年(1760年)的探花,“精于鉴赏,多蓄宋元明各家书画名迹”。王文治也将书法用笔之法传授给了潘恭寿,对于提高潘恭寿乃至整个“京江画派”的文化品位,显然有不可忽视的作用。尤其王文治的艺术主张,对“京江画派”的创作,有很大的影响。王文治始终尊崇“吴门画派”的画风,认为只有通过“明贤”文徵明、沈周、文彭、文嘉、陆治等人的画学道路,才有可能获得集大成的效果,超越古人而自成一体。“京江画派”除扎实的基本功外,在画面上往往呈现出高雅的文化气息,这来自于王文治等人的深刻影响。

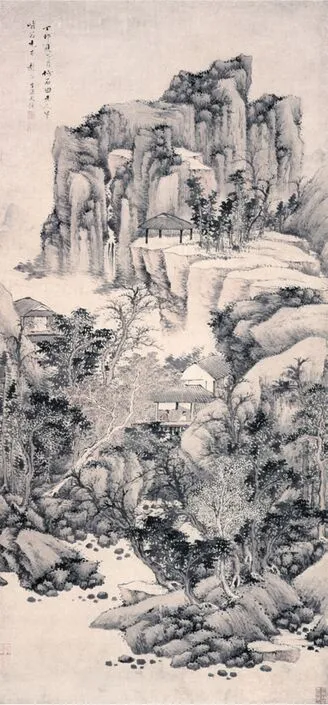

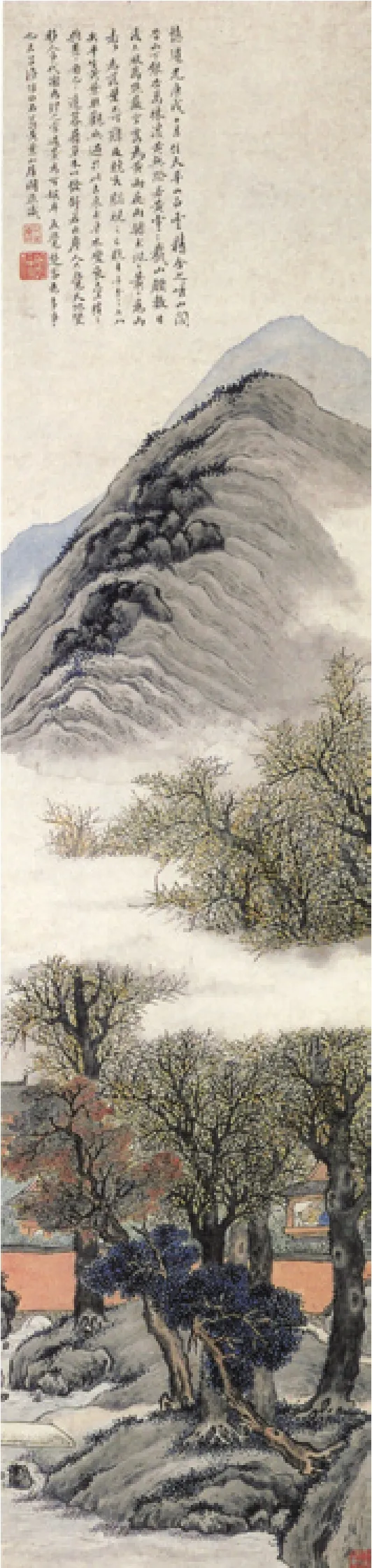

右图:春流出峡图 张崟 南京博物院藏

张崟画格多自出,不蹈袭前人,气象雄伟,真足涵盖一切,同时诸家索然尽气,时称“京江派”,先生实首创之。

— 丁家淇《京江画征录》

“京江画派”领袖张崟的父亲张自坤、叔父张若筠、从兄张铉,都是活跃在镇江文化界的著名人物,都以诗画闻名京江。他们经常进行绘画创作,参加文人的雅集。张自坤虽是商贾,却有着很高的文化修养,为人“嗜书画,精鉴别,多蓄古人真迹”,收藏有巨然《寒岩飞瀑图》、盛懋《峦嶂春深图卷》、沈周《影翠轩图》和《山水图》、王翚《狮子林图卷》等。张自坤本人善作花卉,其画风有王谷祥风致。张自坤与王文治、周序培、潘恭寿、潘思牧以及前辈画家鲍皋等人有很深的交情,他60大寿时,王文治曾亲自带家人前来祝贺。张崟的著名作品《题襟馆消寒图》,王文治亦为之题跋作记,这显然是父辈之间长期交往奠定下的深厚友谊。

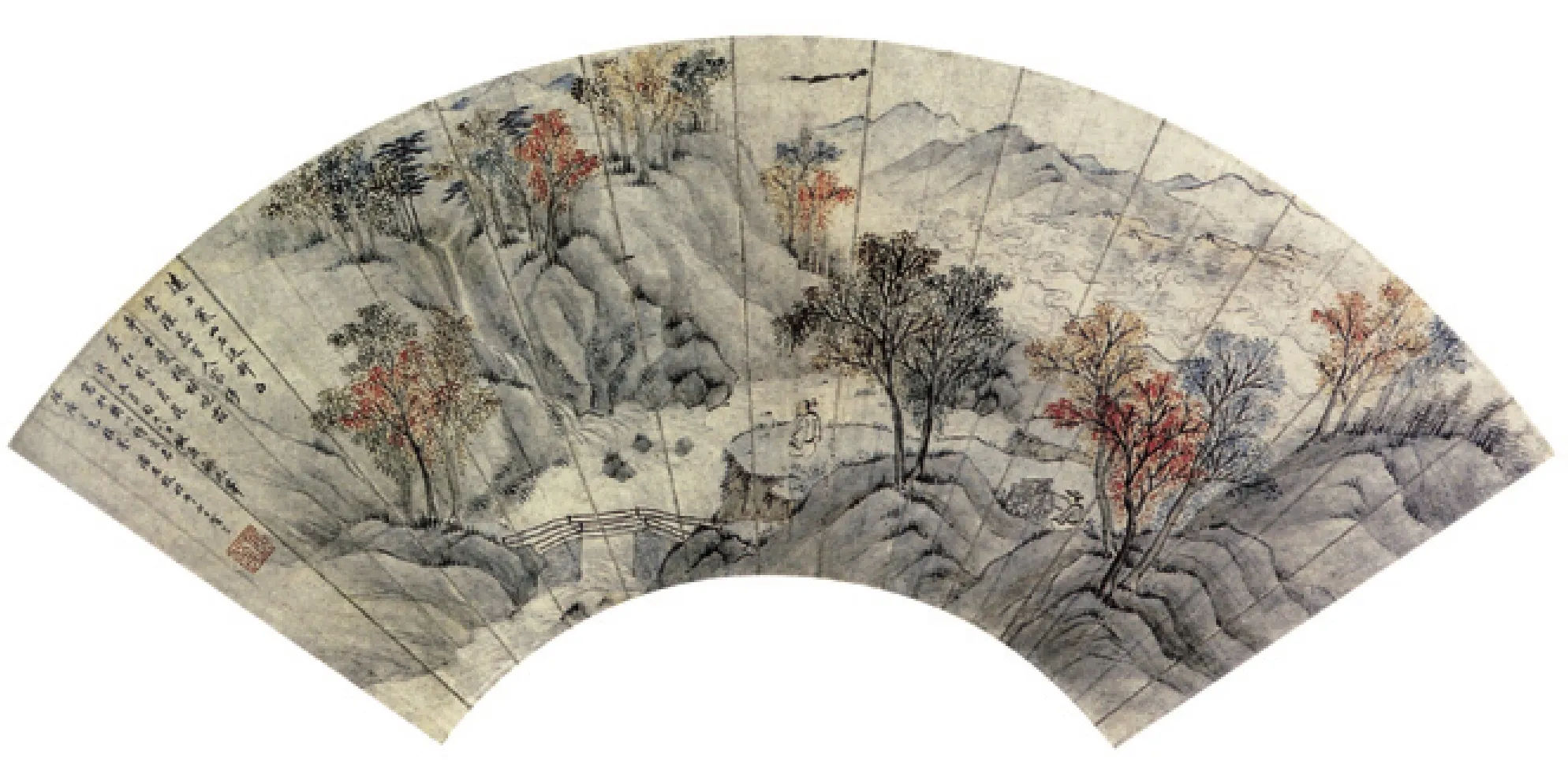

上图:枫林霜叶图 17.2×49cm 潘思牧 日本桥本末吉

下图:满城风雨图 扇面 纸本 17×52cm 郭瑚 私人藏

张若筠的收藏更为庞杂,《丹徒志·文苑》记载说:“张若筠,丹徒人。好学,于书无所不读。间有异书,辄重价购之,或手抄校勘……君所藏逾二万卷,而法书、名画、吉金、贞石之文,别为卷轴,不在此限,京口士大夫家收藏之富推此两家(另一家为蒋宗海)。”张若筠所藏古书画,张崟自然可以“尽览之,故其画擅绝一时”,改琦所谓“观宝岩所作皆入古法,非家有宋元数百幅,日夕熏染,安能臻此”(《墨香居画识》),一言道出张崟所处环境对他的画风形成所产生的作用。

张崟、潘思牧、顾鹤庆等人是“京江画派”第二代画家。张崟的出现,标志着“京江画派”兴盛期的到来。“落墨浓重,望知而为京江人”,拉开了与其他画派的距离,终于形成了“京江画派”独特迥异的风格面貌,无论是绘画创作所获得的精神体验,还是绘画造诣、社会影响力,都达到了最高峰。

张崟一生致力于绘画创作,基本上不参加社会活动。张崟以绘画作为自己安身立命之本,将个人的思想情感凝结在绘画创作之中,取得了巨大的成就。嘉庆十七年(1812年),镇江发大水,水灾严重,52岁的他呼吁社会及他的亲属赈灾,然而无人响应,他非常气愤,只好卖掉自己名下的住宅,“以二千金隐输给有司家”,用以赈济贫民。道光三年(1823年),镇江再次发生水灾,63岁的张崟没有什么田产可以捐出了,面对天灾人祸,其内心充满无限的内疚和痛苦。外在的不幸和社会现实的严苛,将画家逼回内心世界,张崟养成了更加深邃细腻的情感世界,对于社会、文化和自然的观察、体验也更加敏感、亲切。正是在对大自然的观照中,获得了内在的体验,将种种文化感受和社会经历以及对周围自然环境的感悟抒于笔墨语言,从而形成了新的绘画语言。如作于嘉庆二十三年(1818年)的《春流出峡图》(南京博物院藏),即拟唐人“巴国雪消春水来”诗意而作,清新优美的情调中显现出雄伟的山川景象,既有深刻的文化修养,又有画家个人的审视感受,让人印象深刻。

在第三代“京江画派”画家中,周镐笔势雄伟苍劲,精于用墨,是“京江画派”晚期最具创造力的画家,代表了“京江画派”晚期的画风走向和绘画成就。

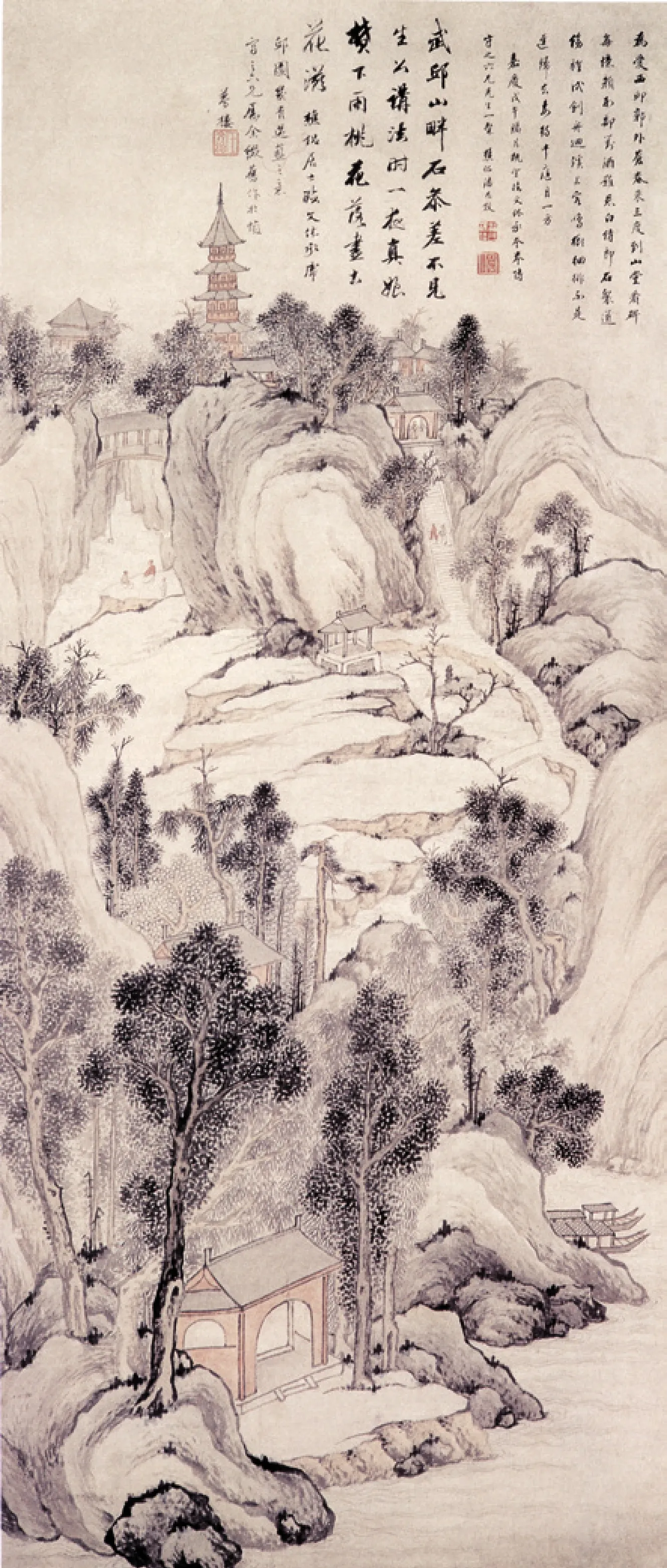

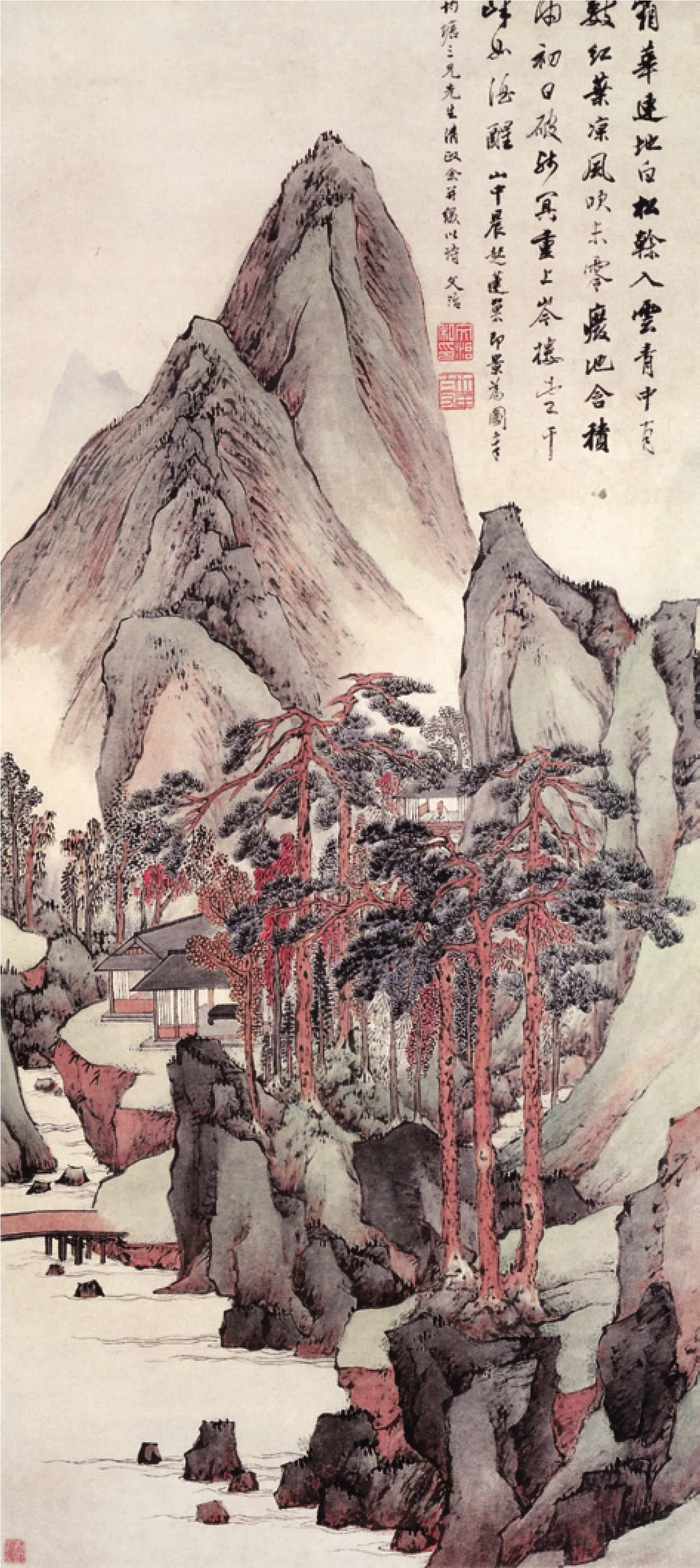

仿石田山水图周镐上海博物馆藏

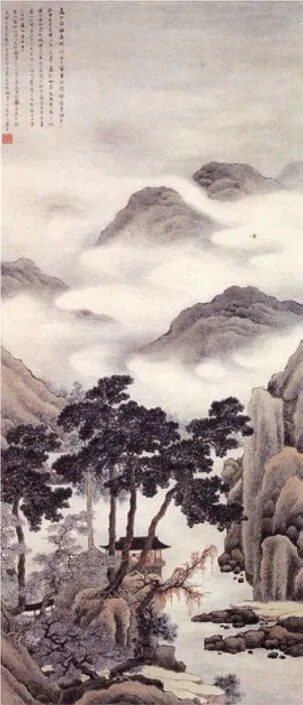

江南春色轴 纸本 设色184×97cm顾鹤庆私人藏

二

荷兰画家伦勃朗曾说:“意大利人生活在意大利,他们对意大利有他们自己的思想感情。我们生活在荷兰,我们从国家的熟悉的事物中获得灵感,而不是从千里之外去寻找一些东西。”这一说法用来形容“京江画派”的绘画实践和绘画特色,是恰到好处的。除了汲取古人成法开拓心胸之外,“京江画派”的另一个取法方向便是走出书斋,将目光投向大自然,从自己身边熟悉的大自然中挖掘创作的灵感和对象。“京江画派”的最大成就,是以镇江家乡熟悉的景物入画,“何须粉本求摩诘,饱看天然好画图”,这一点比它在绘画观念上的拨转更具有意义和价值。“京江画派”的画家们在对家乡景物的细致观察和描绘中,表现出了独特的天赋和人文气息,将“吴门画派”幽雅的文化气息与“京江画派”独特的气质以及镇江地区独特的地理环境结合起来,从而在对自然的发现中获得最为真实的理解,把情绪、才情等主观的思想情感变化与对真实场景的描述融为一体,成为一种真实的幻觉。

“师法造化,自以为法”,“京江画派”以自己的努力找到了绘画创作的方向,不仅形成了不同于其他地区的绘画特色、审美观念和对绘画传统的不同的理解方式,其独特性和创造性还体现在整体绘画风格的形成和追求上。“吴门画派”清雅文秀的风格是“京江画派”风格生发的基础。在此基础之上,“京江画派”的画家们广涉宋元诸家,进一步吸收其他画派的用笔、用墨特点,经过从清秀向严整的过渡,营造出新的绘画风格,既清新文雅又落墨浓重,兼具阴柔、阳刚之美,使画面既秀雅又富有情思,尤其落墨浓重、雄伟苍劲,更是“京江画派”鲜明的典型风格。

左图:福禄寿图 轴 纸本 设色 139×54cm 蒋璋 私人藏

右图:柳燕图 王文治 南京博物院藏

瓜州十六景 顾鹤庆

将两种风格成功地糅合成一体,表现出两种风格特点,确实是“京江画派”最为典型的特点,既“文”又“武”,在历史上亦是不多见的。如潘恭寿,在绘画上吸收了沈周、文徵明、董其昌、米友仁、石涛的风格特点,用笔苍劲,墨色沉雄,创造出既清秀又峭劲的风格,完全是两种对立风格的高度统一。其弟潘思牧,亦学“吴门画派”,远宗黄公望,近法董其昌,尤其得力于文徵明,画风亦是如此。张崟则从“吴门画派”入手,“力以白石翁为宗,远溯梅花(吴镇),直接正派”,并上溯宋人画脉,把得力于文徵明的清秀进而走向庄重,进而又“改宗石田翁,得其苍秀浑噩之气,从而形成古逸雄奇、浓郁雅静的风格特点,画面亦是两种对立风格的高度统一。《桐荫画论》说:“(张崟)笔意古逸,沉郁浓厚,得力于北宋诸家,方能有此境界。盖其胸罗古法,包含奇趣,足见其趋向之正。”认为张崟绘画风格的形成是有来历的,正是在融合古人成法的基础上形成了自己鲜明的风格特点。周镐作画亦用笔雄浑苍劲,设色淡雅明快,形成了清秀而峭劲的绘画风格,《京江画征录》谓其“笔势雄浑苍劲,设色精湛,色调明快”、“放笔为巨幛,健笔纵横,墨采酣畅”,也是两种对立风格的统一。诸如此类的例子说明,“京江画派”的整体风格特征以及个人不同的风格特征,都兼有阴柔、阳刚之美。也许正是如此,“京江画派”才突破晚明董其昌以来阴柔风格的审美追求,在文秀的基础上开拓出苍劲雄浑的一路画风,为中国画在新的条件下向多元审美格局进发打开了一条顺畅的通道,将“正统派”的偏颇颓风做了补救,在新的基础上进行中国画的变革,成功地推进了中国画的发展。不仅如此,据《墨林今画》载:“宝岩画余见有两种:一则沉郁浓厚,在北宋大家,其本色也。一则幽淡萧寥,气韵清绝,逼似衡山、五峰而兼有王、恽格。”张崟不仅将两种风格熔为一炉,还创作出风格迥异甚至完全相反的绘画作品,既沉郁顿挫、苍茫沉雄,又飘逸潇洒、阴柔灵秀,确实有集风格之大成的气魄,从中亦可见“京江画派”风格之一斑。

三

清代中期以来,山水画呈现衰落之势,雍正、乾隆年间有“金脸银花卉,要讨饭画山水”的谚语,山水画的发展已经面临严重的困境。“京江画派”一扫当时山水画坛上的衰弊之风,将真实的山川景象纳入画面之中,这一创作方向全然改变了正统派“以摹为创”的创作思路。

左图:虎丘山图 潘思牧 南京博物院藏

右图:仿丁南羽玩蒲图 潘恭寿 安徽省博物馆藏

左图:仿沈周黄叶山房图136.5×33.7cm 明俭 私人藏

右图:岑楼霜白图173.1×77.6cm 潘恭寿 上海文物商店藏

左图:夏山欲雨图 150.1×62.7cm 张崟 上海博物馆藏

这种远游生活,引发了画家对出生地镇江地区的山水重新观照,同时也产生了非常强烈的依恋之情,因而在画家们的笔下,诞生出许多以镇江山川名胜和熟悉的居住环境为描述对象的作品,蔚然大观,成为19世纪中国画坛的奇伟景象。在绘画创作上,将真实的山川景物入画,把家乡的山川胜境作为绘画的创作主题,相对于正统派始终以摹、仿为创作的绘画路数,无疑向前大大推进了一步。

右图:水仙怪石 轴 纸本 设色 90×38.5cm 潘恭寿 私人藏

“京江画派”在“正统派”遵“董巨”、“元四家”画风的基础上,在审美风味上向以“明四家”为首的“吴门画派”画风拨转,同时以镇江地区的境物入画,师心自用,预示着中国绘画观念开始发生进一步的变化。这是中国绘画在受到外来西方文化冲击的前夜,在中国绘画内部进行的自然的画风变动,它是在中国文化内部的创新,是特定历史条件下崛起的绘画流派。“京江画派”的绘画实践具体体现出了中国传统的绘画精神实质,而新的发现和时代变革,又不断催发文化观念的内在变动和新的审美趣味的形成和转型,从而出现了新的绘画特色。“京江画派”的成就可以看做是由渐变至突变的转型时期的成功先例,同时也为“海上画派”的巨变做了先期的准备。