内容提要:穆旦回到新中国后的译诗,对于中国新诗甚至汉语写作都有重要的示范意义。他在翻译和书信中对中国新诗的探讨,早已经超越译者思考的范畴,显示出新诗建设者的自觉,在译介中他保留其诗人的特质,凭借“创造”意识,对诗歌语言、韵律与节奏进行精心的打造,将自我的文学理念、诗学主张以译介方式呈现出来,力求展现文学的“人情味”,逃逸现有的诸种“规范”,在较为隔绝的环境下贴近“世界性”。

作为20 世纪40 年代很独特的诗歌写作者,穆旦在社会主义新中国的诗坛中却很长一段时间默默无闻,而诗歌翻译家查良铮却留在一代人的记忆中。从美国学成回国后,穆旦的译介数量颇丰,主要以俄诗译介为主,其中对普希金诗歌的翻译更是数量庞大,这也是他被当时众多文学爱好者熟知、铭记的主要原因,其独特价值以及对新时期文学发展的意义,并未得到完整的认知。

从20 世纪50 年代开始,一系列“规范”“训诫”此起彼伏,新诗在整齐划一的道路上行进。穆旦在诗歌创作领域作品很少,但是对文学的思考并未停止,主要体现在外国诗歌译介领域之中。穆旦并不是简单地译介国外诗歌,在特殊的时代,穆旦将自我的诗学主张进行重新“编码”,以“另类”方式曲折呈现出来,本着对文学的一种冷静认知,竭力保持自我精神的“独立”与“个性化”,运用汉语之美,对诗歌的语言、韵律与节奏进行精心的打造。更为重要的是,无论译诗本身散发的创造性,还是广泛的流传(包括秘密阅读)对日后新诗乃至文学发展都具有潜在的影响。

一 要“革命”,也要“人情味”

穆旦在中国诗坛很长一段时间里默默无闻甚至销声匿迹,取而代之的另一身份——翻译家查良铮,却被众多文学爱好者熟知、铭记在心,而这个媒介与桥梁最重要的就是普希金诗歌的译介。穆旦在美国芝加哥大学攻读英国文学硕士期间,就积极为回国以后从事的文学活动精心筹划。据目前发现的穆旦读书期间的成绩单显示,穆旦选修了大量的俄语课程。两年的学习时间里,穆旦选修了一年的俄语课程,“主要精力都放在了俄语课程的学习”,甚至“超过了专业英语的学习时间”。俄文选修课程的学习强度之大,以穆旦之前的俄语基础与到美国之后所面临的经济压力,大可不必为此付出精力与时间,就可获得学分的通过(穆旦20 世纪40 年代在西南联大期间曾向俄语专家刘泽荣教授学过俄语,有一定的俄语功底)。好友巫宁坤也称:“穆旦当时对学院式的研究并不感兴趣,却花了很多时间搞俄语和俄国文学。”显然,穆旦学习俄文的这种努力是另有打算的。据当时与穆旦同选了俄语课程的同窗傅乐淑回忆,穆旦当时正在翻译普希金的诗,因而选课的目的就是向老师请教自己读不通的字句,课程成绩也见证了他的努力,在学习俄语课程的三个学期当中,除去开始时的一个“B”,其余都是“A”。这些足以证明,穆旦为翻译俄文做了充分准备。值得一提的是,普希金诗歌译介在这一阶段已经开始。由此可以看出,穆旦译介普希金诗歌是欣然、主动的,这位在颠沛流离中成长起来的诗人,始终怀有强烈的家国情怀,对社会主义新中国充满了向往,在美国期间,学成归国的志向始终没有改变。夫人周与良曾撰文回忆诗人在美期间的状况,叙述了穆旦即使是在写作论文的紧张时期,还不断阅读毛泽东的文章。穆旦回到新中国的信念强烈,源于内心对家国的情感,也促使他在即将毕业之际面对其他地方的工作,不为所动,坚持归来。后来穆旦携妻子归国也是历经曲折,但仍不改初衷,向祖国献礼的心情真诚、迫切。在美国期间,除了两首标记为1951 年的诗歌创作外,再无诗歌创作的记载。从此前他学习俄文的投入情形,可以判断,译诗已经代替创作,成为穆旦在诗歌园地里开辟的另一天地。这种选择是穆旦文学精神的真诚归趋,而不仅仅是参与文学建设的权宜之计,其本质源于中国知识分子根深蒂固的传统“士”的情怀。穆旦是在国家、民族忧患与苦难的现实环境中成长起来的,追求国富民强、民族的崛起是其理想。众所周知,穆旦早在南开中学学习时,即关注社会现实,《哀国难》中“洒着一腔热血”的疾呼:“眼看祖先们的血汗化成了轻烟,/铁鸟击碎了故去英雄们的笑脸!/眼看四千年的光辉一旦塌沉,/铁蹄更翻起了敌人的凶焰!”无论是在西南联大的校园写作,还是在民族危亡之际投笔从戎,穆旦的赤子之心、民族情怀,赫然于纸上,因而才有充满痛苦的“赞美”——“我要以一切拥抱你,你,/我到处看见的人民呵,在耻辱里生活的人民,佝偻的人民,我要以带血的手和你们一一拥抱,/因为一个民族已经起来”。穆旦将“民族的起来”看作个人幸福的基础,对“家国”始终怀有不渝的情感,新政权的建立促发他将这种情感转化为具体的文学实践。所以,无论是译介普希金还是丘特切夫的诗歌,或者季莫菲耶夫的《文学原理》,都是他发自内心的选择,是其写作理想的延续,而不只是为得到出版机会、为获得主流文艺界接纳所做的努力。

同时,穆旦将普希金诗歌译介作为首要献与新中国的“礼物”,更是富有一定的现实意义。有一点不能忽略的因素是,当时中国本土的普希金诗歌译介存在的问题。从查译之前的情况看,普希金一生创作了八百多首抒情诗、十四部长诗,而国内抒情诗译诗当时不足百首。普希金大量的抒情诗尚未进入读者的视野。当时苏联驻上海的文化联络员罗果夫在20 世纪40 年代末出版的《普希金文集》中曾说道:“中国读者对于普希金的状况兴趣,其增长的速度,较之普希金作品的完整中译本的出现还更为迅速……就是中国读者所知道的这位大诗人,主要的还是位散文作家,他的诗歌作品只译了很少的一部分。”同时,诗歌翻译总体水平良莠不齐,某些富有革命精神的诗作被反复译介,也遮蔽了国人对普希金的整体认知。普希金众多佳作的魅力,实际上读者还没有品尝到。主要原因在于普希金诗歌较难翻译,尤其诗歌中特有的韵律,让很多译者望而却步,普希金诗歌的韵律之美,国内的读者还未欣赏到。

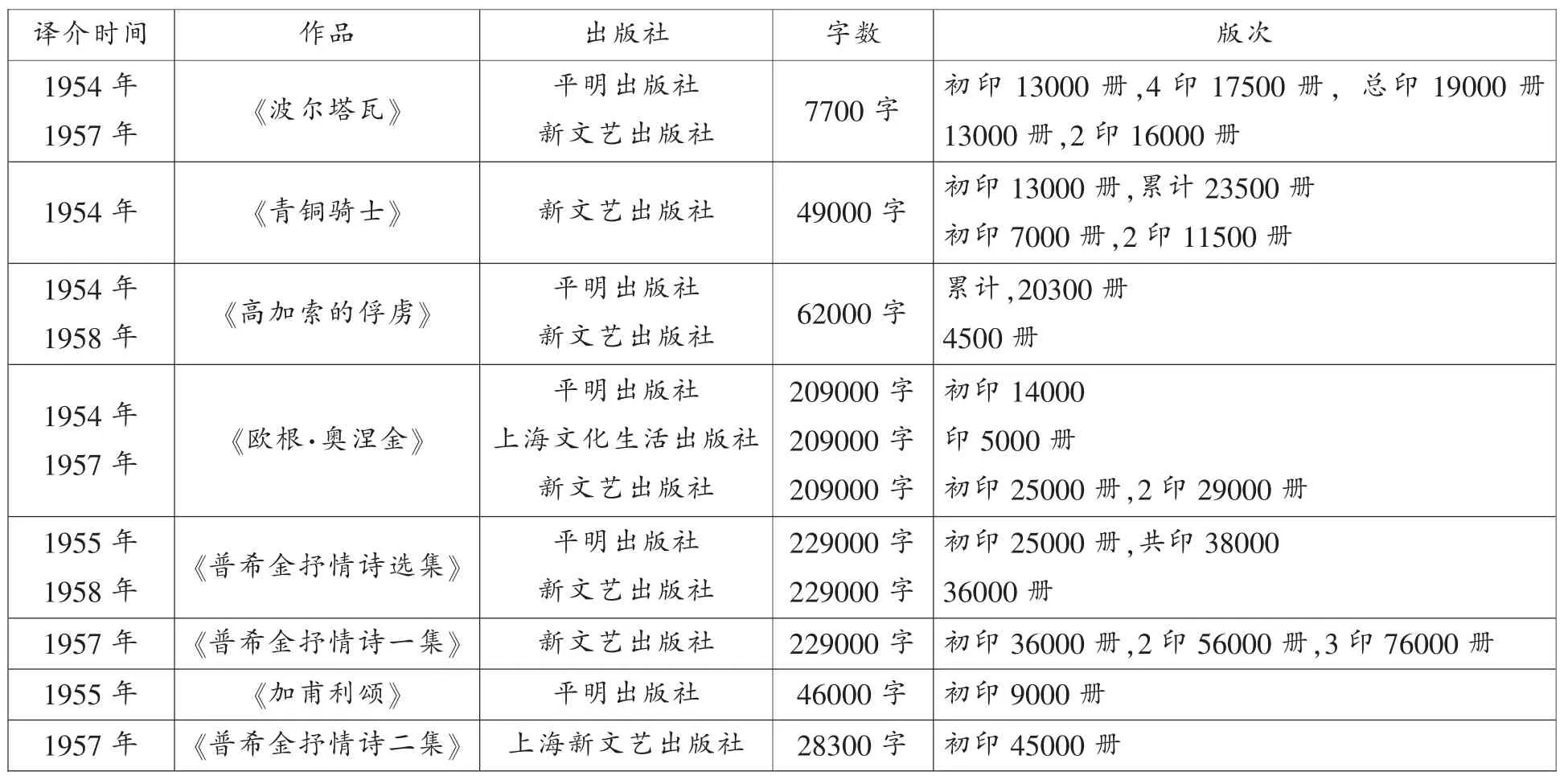

穆旦1953 年初回国,在当年9 月已译好普希金的长诗《波尔塔瓦》,并交付平明出版社,到1958 年被宣布管制,五年里穆旦集中精力翻译了普希金的大部分作品。其中,普希金创作的十四部长诗,穆旦译出九部(参见表1)。

表1 20 世纪50 年代穆旦译介普希金作品一览表

在抒情诗译介方面,《普希金抒情诗选集》收录普希金1814 年至1836 年创作的160 首诗作。以年代顺序编译,所选诗歌“贯穿着诗人二三十年的创作生涯,从这里不仅看到诗人作品的发展及其创作道路,还可以从他的内心生活、他的思想感情和情感的玲珑的结晶来窥见诗人动荡的一生和他冲破黑暗势力的乐观精神……比较着重介绍了公认为普希金最灿烂的诗歌时期的作品”,覆盖了“那些常被人提起和精选的作品,却也差不多包括在里面了。比较缺少的,是他的书信诗和警句,还有民歌体的诗”。这套诗集首印25000 册,1957 年再版,共印刷3 次,总数达76000 册。《普希金抒情诗二集》首印45000 册,共收240 多首诗。两本诗选共计400 首,达到普希金抒情诗歌的一半。至此,普希金诗歌世界的样貌得以大体展现出来,以之前最具影响力的《普希金文集》作参照(1947 年罗果夫主编、戈宝权等译),1954 年重印平装本共41000 册,精装本124000 册。从译诗数量、发行情况看,穆旦是当之无愧的50 年代普希金诗歌译介的大家。这样,普希金诗歌得以完整呈现在读者面前。

在当时的政治、文学语境中,作品的“革命性”被广为提倡,而“人情味”则常被忽略,甚至批判,但这正是穆旦关注的重心之一。穆旦对普希金诗歌的评价就是“有些短诗不太惹人注意,其实都非常俏皮,极富人情味”。

20 世纪二三十年代,苏联文艺界对普希金的推崇日益增强,对普希金的阐释与解读也越来越单一,更加强调其革命性。受此影响,中国文艺界对普希金的接受也追寻这样的路径。比如诗界对普希金的形象呈现:“胸中燃烧先知的烈火,嘴里喷出语言的火星,这火星点亮了人们的信心,这火星使那暴君看到发抖震惊!”(艾青《先知》)“你高高地站立着,/给人类的良心立一个标准,/你随着时间的上升,/直升到日月一般高,/也和日月一般光明。”(臧克家《竖立了起来》)大多歌颂普希金的革命精神。或者是将普希金与现实社会紧密联结,如:“你是否在酝酿新的诗篇?/歌颂四十年的苏维埃的政权,/歌颂头上的两颗人造卫星,/歌颂发射卫星的三级火箭?”(郭沫若《在普希金像下》)这些诗歌都感应到了时代的呼唤与要求,全力聚焦普希金的革命性特质。而穆旦恰恰是力求客观还原普希金诗歌世界的整体面貌,揭开被“革命”面纱包裹的诗人原貌,尤其穆旦自己多次提到的“人情味”,实际上读者还没有品尝到。因而,穆旦译介普希金的诗歌,对他自身来说意义非同一般,确实是深思熟虑与精心准备后的选择。穆旦的译介丰富了读者对普希金的全面认识,将普希金被“革命”遮挡住的“人情”加以复原。这正是穆旦的“超人”之处,“执著于时代、现实但却不过分依附于时代、现实,就事论事”。

二 对“规范”的逃逸

穆旦诗歌创作的独特性已毋庸置疑,他对“创造”葆有一种非同一般的激情,因此令人印象深刻。在20 世纪30 年代至40 年代,这体现为对传统诗歌写作方式的反叛;在50 年代至70 年代则主要体现在对时代文学语境“规范”的逸出。他在此阶段为数不多的诗作中,始终保持着一定的“警觉”,而在译介中呈现出的“现代”意识,不因循常规,也显现出穆旦的个性。王小波在《我的师承》中回忆读到穆旦翻译的《青铜骑士》的诗句,骤然感受到的“什么样的文字才叫好”,这使他怦然心动,并终身难忘。正像有研究者指出的:“作为一个杰出的诗歌翻译家,穆旦的翻译一开始就体现了对忠实的追求与创造性翻译之间的紧张关系,就体现了他对一些翻译问题和诗学问题的自觉意识。”

在译诗方面,穆旦比较详细地论述过其观点与主张。一是在1954 年平明出版社的《欧根·奥涅金》的《译后记》中,穆旦写下“曾经反复的细读过”,翻译的过程中“有一种沉重的感觉”,“又给了译者以多大的激动和快感”,甚至“有一种创造性的喜悦”,“译者在不知不觉中是朝向马尔夏克所明确的方向去作的”。二是1962 年间关于翻译问题的一次论争。当时,《郑州大学学报》1962 年第1 期中刊发了一篇批评查良铮译介《普希金抒情诗选集》的文章。在文中,作者认为查良铮不忠实于原著,译介出现错误。对此穆旦立即做出回复。文章主旨围绕“译诗应该采用什么原则的问题”展开,穆旦坦承“字对字、句对句、结构对结构”的翻译原则与自己的原则不符,并认为“那样也绝不是最好的办法”,并援引苏联诗人马尔夏克的话论述自己的主张:

在一种语言里一个字眼挺俏皮,在另一国语言里就常常不,在这里美,在那里常常就不美,本是很动人的,照样译成外国的几个字,有时就索然无味……不,逐字逐句地译诗是不行的。我们对译诗的要求是严格的,但我们要求的准确,是指把诗人真实的思想、感情和诗的内容传达出来。有时逐字“准确”翻译的结果并不准确。……译诗不仅要注意意思,而且要把旋律和风格表现出来……要紧的,是把原诗的主要实质传达出来。为了这,就不能要求在每个字上都那么准确。为了保留主要的东西,在细节上就可以自由些。这里要求大胆。

穆旦反对译者像八哥鸟一样亦步亦趋地跟在原著后面,认为好的译诗应既有原诗人的风格,也有译者自己的特点。他指出诗歌作为最优美、精良的语言塑造出的形象艺术,在译介中更需要发挥译者的创造性,主张译者在翻译上进行大胆创造,发挥自身的创造力。在当时,这种对既有规范的“逃逸”不啻于一种“反动”,因此为批评者所诟病。如《黄金与宝剑》一诗,穆旦在保存原诗韵味的前提下,以句式的不断变换使诗歌更具现代感:“一切是我的,黄金说;/宝剑说,一切属于我。/我买一切,黄金自夸;/宝剑说:一切由我拿。”用充满戏剧效果的现代手法,传达出诗歌的精神。穆旦在译诗中并不纠结于原著的固有面貌,而是运用诗人对语言的敏感与独特的感受力,按照汉语的表达方式加以简化,使之疏朗,把诗歌最重要的动人之处——音乐的美感,用精妙的汉语转换过来。这是穆旦扎根于本土语境中,赋予这一异质文学以新的情态。我们在诗中可以觉察到两个层次的艺术之美:一是普希金诗歌世界的华美殿堂;一是诗人穆旦萃取自身功力而再造的水晶宫。译诗不仅再现原诗的精粹,更呈现现代汉语的韵律之美。法国文学社会学家埃斯卡皮认为文学翻译是一种“创造性的叛逆”;之所以说翻译是创造性的,是因为“它赋予作品一个崭新的面貌,使之能与更广泛的读者进行一次崭新的文学交流,还因为它不仅延长了作品的生命,而且又赋予了它第二次生命”。穆旦的译介就是埃斯卡皮所说的“创造性叛逆”,在中国赋予了普希金诗歌以崭新的生命。

正如朱自清在《新诗杂话·译诗》中说过:“译诗对于原作是翻译,但对于译成的语言,它既然可以增富意境,就算得一种创作,况且不但意境,它还可以给我们新的语感,新的诗体,新的句式,新的隐喻,就具体的译诗本身而论,它确可以算是创作。”穆旦这种创造的实质是对于现代汉语言本身的一种自信:一方面尽量让读者感受到普希金的韵律;一方面根据汉语的特点,大胆、灵活采用新的韵式。这样精心加工之后,正如王小波感受到的“最好的是诗人们的译笔”,使汉语呈现出崭新的特质。在那个时代,这对于渴求诗歌之美、文字之美的文学爱好者不啻于雪中送炭。

穆旦重视译诗的形式,同时也执著于诗歌的质地。如何将两者并驾齐驱,是穆旦译诗的终极目标。《致大海》就是一例。诗歌原文第一句:“Прощай,свободная стихия! ”其中“стихия”在俄文中本义是“古希腊、罗马哲学中自然的原素(包括空气、电、水、火)”,转义有“爱好的环境”和“自发的力量”。穆旦正是参透了“诗人”与“大海”之间隐秘的关联,捕捉到与大海的“告别”就是与“自由”分别、与生命中所爱告别,对其心灵世界的内核已了然于心。“再见吧,自由的元素”统摄普希金整个生命的归趋,更忠实于诗人言说的本体。穆旦的翻译,相较于很多版本中“自由的大海”的译句,更富有张力,既忠实地保留着普希金的魂魄,又赋予了自己的风骨,坚守译诗语言的凝练与跳跃,更增添了诗歌深邃的意味,译诗也因此在穆旦笔下得到鲜活的绽放,成为译者和诗人生命合二为一的写照。

穆旦以诗人的特质,用“翻译”去创造,呈现的不仅是译著的光芒,还有自身的诗心。在诗坛隐没二十多年后,1976 年穆旦创作了二十多首诗歌,风格发生显著变化。诗歌从生活具体场景出发,以日常化、个人化叙事承载主体情绪,外在形式上又显示出诗与散文的交汇。这与他在《漫谈〈欧根·奥涅金〉》一文中对普希金的赞叹不谋而合,他认为普希金的诗歌是“值得大书特书的一种艺术的奥秘呵”,继而分析它的主要元素:“它是‘诗’的生活与‘散文’的生活的融会,浪漫主义与现实主义的融会”;“是在现实的土壤上达到的最美的认识”;“‘清醒’,与‘诗意’的结合”。穆旦的《停电之后》《听说我老了》《友谊》《有别》《城市的街心》《冥想》《苍蝇》等诗作都有这种特点。以《停电之后》为例,诗中写道:“太阳最好,/但是它下沉了,/拧开电灯,/工作照常进行。我们还以为从此驱走夜,/暗暗感谢我们的文明。可是突然,黑暗击败一切,美好的世界消失无踪。”诗中叙述了日常生活中的一幕“停电”事件,穆旦捕捉住这一真实场景,展开了丰富的联想:“小小的烛台还摆在桌上。我细看它,不但耗尽了油,而且残留的泪挂在两旁。”抒情主体游走在“清醒”与“诗意”之间,显示出“在现实的土壤上达到的最美的认识”:“原来一夜间,有许多阵风它都要它抵挡。于是我感激地把它拿开,默念这可敬的小小坟场。”这一情形也出现在对自然环境的书写中。如《春》《秋》《秋》(断章)《冬》等诗中,将抒情主体置于具体的季节场景中,以对自然的感悟呈现心灵世界之微澜。诗句“我渴望秋天山野的颜色,/听一听树木摇曳的声音,/望一望大地的闲适与辽阔……我愿意听这凄凉的歌,/那是大地的寂寞的共鸣/把疲倦的心轻轻抚摸”中,穆旦将对人生的静观与思考融入其中,“攀登着一坡又一坡的我,/有如这田野上成熟的谷禾,/从阳光和泥土吸取着营养,/不知冒多少险受多少挫折;/在雷电的天空下,/在火焰中,/这滋长的树叶,/飞鸟,/小虫,/和我一样取得了生的胜利,/从而组成秋天和谐的歌声”(《秋》)。诗歌凝结着穆旦形象与理性的思考,也穿插着他对生命的顿悟。在《冬》一诗中,“我爱在冬晚围着温暖的炉火,/和两三昔日的好友会心闲谈,/听着北风吹得门窗沙沙地响,/而我们回忆着快乐无忧的往年,/人生的乐趣也在严酷的冬天”,更是流淌着诗人的个体生命之殇,与普希金在流放期间的诗歌有着微妙的对应,即从日常生活出发,以平白浅易之语承载对生命、人生的思索。

在当时的文学语境中,穆旦试图在“规范”之外,寻求个性的创造,虽被时代风云裹挟其中,却不改本色。尤其穆旦在20 世纪70 年代后期的诗作,褪掉了青年时期激昂的情绪,标记下暮年的忧思,但诗中流淌的抒情光芒仍然动人,诗歌抒写方式仍然卓然不群。这种对主体“我”的确立与肯定,在当时实属不易,从“众声合唱”到“失声”,穆旦那个被淹没的“自我”一直蓄积着力量,执著寻找机会。

三 隔绝中的“世界性”

20 世纪的三四十年代是穆旦诗歌的“高产”时期,译作的量少且断续;50 年代至70 年代,这一情况恰好相反,而不变的是他的“世界性”意识。当然这两个阶段是存有差异的,受时代语境影响,后一时期文学的“世界性”是较单一且被限定的。50 年代,译介对象普希金、拜伦、丘特切夫是被许可的,到后来这些也都成为禁忌,从公开到秘密,穆旦一直努力着接近“世界”。对于穆旦的译诗,在当时的评论并不多,可见的是萧珊致巴金的信中写道:“卞之琳到上海了,请他把查译的《波尔塔瓦》看了一遍,他觉得比得过一般译诗……”这出于同样是诗人与翻译家的评价,分量其实是不轻的。卞之琳本人既是在翻译外国诗中,“写新诗寄感”而逐渐走上诗歌写作道路的。对于译诗的重要性,卞之琳曾说:“译诗,比诸外国诗原文,对一国的诗创作,影响更大,中外皆然。”普希金诗歌借由诗人之手,在中国刮起了最强烈、广泛的旋风,成为当时最受欢迎的俄国古典诗人。即使是在阅读受到极端的限制与审查之际,无论是城市、乡村,穆旦译介的普希金诗歌都在悄悄流传,甚至诗人本人也没有料到这种空前巨大的影响力。诗人穆旦消失了,留下翻译家查良铮滋养严酷岁月中的诗歌种子。穆旦以诗人之笔将影响因子深埋下去。

更多诗歌爱好者也确证了这种影响。在文学读物极度匮乏时期,文学青年以译诗为桥梁,寻找到良师益友。众多原本陌生的诗歌爱好者走向查良铮,在那个没有“诗意”的年代寻找到精神的归宿。穆旦在诗歌创作上并没有专门的著述,然而借由译诗引来的与诗歌爱好者的交往,使他在书信中留下很多关于诗歌写作经验的片段,无形中也留给后世另一笔宝贵的财富。在穆旦年谱中,我们可以看到很多这样的记录。一些知青凭借普希金诗歌译介,寻找到良师益友。据现有资料,郭保卫是穆旦晚年通信最多的朋友,郭保卫曾在文章中回忆,正是由于《青铜骑士》《普希金抒情诗集》的引领,自己开始喜爱诗歌。

穆旦的译诗对“文革”后期以来一代文学青年起到了“唤醒”的作用。以舒婷为例,她在写诗的最初阶段,从艺术方法、抒情风格明显呈现出这种影响。最显著的例子就是她的《致大海》,传承了穆旦译诗的精髓。“多么骄傲我的心/‘自由的元素’呵,/你是佯装的咆哮,/任你是虚伪的平静/任你掠走过去的一切/一切的过去——这个世界/有沉沦的痛苦/也有苏醒的欢欣。”舒婷直接引用了穆旦译诗原句,将阅读译诗的体验与自身感悟,直接衍生成写作实践。王小波直言:“……我们已经有了一种字正腔圆的文学语言,用它可以写最好的诗和最好的小说,那就是道乾先生、穆旦先生所用的语言。”一语道出了穆旦译诗在语言方面的独特贡献,这不仅是中国诗歌的幸运,更是现代文学的幸事。

译介对穆旦的意义也是多重的。在严酷的岁月,诗歌翻译是穆旦保存自己与诗心的最佳结合点。穆旦自己曾说过:“……外国作品是可以译出变为中国作品而不致令人身败名裂的,同时又训练了读者,开了眼界,知道诗是可以这么写的……”正像研究者指出的:“置身于1950 年代那种政治、文化和生活环境中,普希金的诗很可能会比艾略特的诗使他感到更为亲切。普希金诗中的那种人情味,那种流放的命运和对自由的渴望,那种诗人与权贵的对立,也都暗合了他内心中更深处的东西。”穆旦在《普希金抒情诗选集》后记中曾标明,译诗集是译者的个人兴趣选译出来的。正是怀着对普希金诗歌、对生命的敬意,出自一种“生命的辨认”,穆旦将普希金作为自己在诗歌之路上启程的明星。无论是在美期间的发愤求学,还是回国之初的前途未卜,甚至在穆旦最为灰暗的岁月,前途渺渺、毫无尊严的年代,翻译给了穆旦最后的也是最恰当的归宿。据穆旦夫人回忆,穆旦1970 年在农场被监督劳动,由于看到一个在食堂工作的青年在看一本很破旧的《普希金抒情诗集》,兴奋不已,使得他决定修改和增译《普希金抒情诗集》。他在给年轻友人的信中写道:“普希金的诗我有特别感情,英国诗念了那许多,不如普希金迷人,越读越有味,虽然是明白易懂的几句。还有普希金的传记,我也想译一本厚厚的。”“这两个月里,我一头扎进了普希金,悠游于他的诗中,忘了世界似的。”从50 年代至此的穆旦信件中,这种快乐是极为罕见的。

正是对普希金诗歌的译介,使无法写作的诗人重新找到存在的价值。即使自身处于困厄之中,穆旦还以读者、知音的回馈传递给诗友,互相致以鼓励。在致信诗友杜运燮的信中,穆旦坦言“我也有时听到人们欣赏普希金诗歌的情况而为之鼓舞”;当听到曾有工厂里三十多岁的师傅到南开大学询问普希金诗歌的译者时,他尤为自豪,认为“一个译者能有此幸会,确实不易”。诸如此类的小事对于逆境中的穆旦,意义不同凡响,他坦承“使我增加了力量。我要把两本普希金弄好、两本拜伦弄好以满足这类可能的一大片读者”。译诗使穆旦在生命最困顿时期,实现了在诗歌领空中的另一种“飞翔”,从精神上支撑穆旦度过困厄,走过荒芜岁月。“写诗恐怕更是如此,可能一焚了之,又何必绞脑汁?但活着本身就是白费力气,最后白白回到泥土了事,所以明知其为傻事而还可以兴致勃勃。”这位曾经满怀壮志写下“一个民族已经起来”的诗人,将一片赤诚寄予诗歌翻译中:“我煞有介事地弄翻译,实则是以译诗而收心,否则心无处安放,谁知有什么用,但处理文字本身即是一种乐趣……”在穆旦这些饱含辛酸与苦闷的言语中,明显感受到诗人心境的苍凉与沮丧。可以说,诗歌译介成为穆旦精神生活的最后光芒,支撑他度过人生的“冬天”,也恰恰是当时这种“无用”之用,为新诗再次崛起孕育了希望。

洪子诚认为“历史”有巨大的吞没力量,但个体生命“节律”的隐秘并没有被取代。作家的关注点不只在揭示、抱怨历史对“生活”的摧毁,不只是讲述“生活”不能的悲剧,而且也讲述“可能”。穆旦正是一直不屈地“探索那种有意义的生活在特定环境下如何能得以延续”。穆旦这一时期的创作生活虽然被历史、现实缠绕和困扰,但是源自内心的对诗歌的热爱,使他仍在努力探索特殊语境下的有意义的生活。帕斯捷尔纳克在《日瓦格医生》中曾借助日瓦格医生的一段话来表明自己对俄罗斯文学家的感受:“在俄罗斯的作品中,我现在最喜爱的是普希金和契诃夫的天真。他们不奢谈人类的最终目标和他们自身的解放。对这个问题他们不是不懂,但他们很有自知之明。他们不空谈而且也毋需他们去谈!……而普希金和契诃夫潜心于具体的艺术活动,在活动中默默地度过自己的一生,与别人毫不相干……”洪子诚认为帕斯捷尔纳克这一说法源于对“非政治化写作的肯定”,在人的精神、艺术活动被左右、主宰的年代,用这种“与别人毫不相干”的具体的艺术活动来形成一种隐秘的对抗。读到此处,是否可以想象到穆旦的潜心译诗,在这种活动中默默生活,是否也有此缘由,对普希金的热爱是不是也有如此原因?

穆旦虽然在诗歌创作上“消失”了,但以译诗为窗口,一直没有停止过对中国新诗的关注,对诗歌的现状与发展进行深入的思考。穆旦在致诗友、文学青年、好友的信中反复提及译诗的重要作用。如在给诗友杜运燮的信中不止一次表明自己的观点:“我相信中国的新诗如不接受外国影响则弄不出有意思的结果……不只在形式,尤在内容,即诗思的深度上起作用。”“我们现在要文艺复兴的话,也得从翻译外国入手……国内的诗,就是标语口号,分行社论,与诗的距离远而又远。”“在这种情况下,把外文诗变为中文诗就有点作用了。读者会看到,原来诗可以这样写。这可以给他们打开眼界,慢慢提高欣赏水平。只有广大水平提高了,诗创作的水平才可望提高。”

在生命后期,穆旦对之前的普希金译诗进行了重新修订,不断打磨加工,可谓意义深远。普希金诗歌的译介,在穆旦来说,承载着他对中国新诗未来发展的期待,即摆脱困境,走上“复兴”之路。他说道:“把他们的诗变为白话诗,就是我努力的目标,使读者开开眼界,使写作者之所遵循。普希金和拜伦正好比我们现有的水平高而又接得上。”显然,穆旦对于诗歌现状进行了深入的思考,他说道:“我倒有个想法,文艺上要复兴,要从学外国入手……因为一般读者,只熟识小靳庄的诗,不知别的,欣赏力太低。”这一论断在当时不啻是振聋发聩的。

结语

穆旦在与友人的书信中对诗歌翻译的探讨建构了他对未来新诗的展望,正如顾彬所言:“1949年到1979 年,在翻译和书信领域产生了伟大的作品。”穆旦对新诗发展关注的迫切可见一斑。他已经敏锐地意识到,多年来在标语、口号的大力冲击下,新诗疲弱而苍白,促进新诗良性发展,必须注入新鲜的血液,重要的渠道就是外国诗歌翻译。穆旦以自身的诗歌翻译行为,尤其是带有诗人气质的“翻译体”,试图唤醒人们对诗和语言的感觉,恢复诗歌在艺术上的审美特性。公刘评价穆旦作为诗歌翻译家,也是“另一种意义上的诗人”。这样的评价,对穆旦来说,当之无愧。穆旦回到新中国后的诗歌译介,一方面是诗人强烈的家国情怀的归趋,即“译诗是献给中国的礼物”;一方面也是诗人本人及其热爱的诗歌写作的延续。穆旦的译诗对此阶段的很多读者影响深远,对新时期的诗歌觉醒与迸发意义重大。更为重要的是,在一个特殊的年代,译诗对于新诗发展,尤其是语言与形式的示范意义,值得深思。在20 世纪50 年代至70 年代的新诗发展版图里,无论是译诗本身散发的创造性光辉,还是其广泛的流传和对日后新诗发展的潜在影响,都值得进一步探讨。同时,这也提示我们在探寻新诗演进的过程中,是否可以尝试建构一种创作与译介并存、互动的研究框架,以期有效进入其历史发展空间,实现对新诗视野、技艺,完整、真实的考察。