内容提要:孟昭连先生发表文章,就杨琳有关《金瓶梅词话》字词考释的论文中存在的一些问题提出商榷意见,本文是对孟文的回应。

孟昭连先生治学广博,除本行古代文学外,还涉足鸣虫、葫芦等民俗文化,近些年又频频到语言学领地“南下牧马”,颇为文学同行所关注。在2021 年第1 期《文学与文化》上,昭连先生发表了《〈金瓶梅〉疑难词辨析——与杨琳先生商榷》的长文(下面简称“孟文”),对我有关《金瓶梅词话》(下面简称《词话》)字词考释的两篇论文中存在的一些问题提出商榷意见。本着“旧学商量加邃密,新知培养转深沉”的精神,这里对孟文做一个简略的回应。

孟文的商榷意见共有七条。有的意见完全正确。如《词话》第二回:“未晚便回家,歇了担儿,先便去除了帘子,关上大门,却来屋里动旦。”我在论文中解释说:“‘除了帘子’不是去掉帘子,而是放下帘子。上文武松告诫武大云:‘归家便下了帘子,早闭门,省了多少是非口舌。’‘除了帘子’即‘下了帘子’。”孟文指出“除了帘子”指收了帘子,而非放下帘子。这种理解是符合文意的,我原先理解有误。

有的意见可备一解。如《词话》第二回:“那一双积年招花惹草、惯细风情的贼眼,不离这妇人身上。”“细”字不通,前人或校作“觑”,或校作“戏”,都很勉强。我将“细”释为“习”的音借,孟文认为这是臆断,文意依然不通。作者提出“细”是“调”之形误,不无道理,可备一解。但说释为“习”文意不通,则未必。明赵时春《浚谷集》卷五《寄张邦敷柏林幽居》:“世俗惯习儿女情,那知丈夫髯如戟?”明冯梦龙《醒世恒言》卷二十三:“一个原是惯熟风情,一个也曾略尝滋味。”清西泠野樵《绘芳录》第六十五回:“他们是久惯风情,视为平常。”“惯习风情”即“久惯风情”,义为对男女情事惯熟老练,文意也很通畅。所以,“细”为“习”之音借的可能性也不能排除。

孟文的其他意见则还有进一步斟酌的余地。

先来看一则孟文对我观点的误解。

王利器:“合气,吵嘴、打架,都叫合气。”白维国:“合气,斗气;为意气相争。”合常见的意思是投合。如韩愈《试大理评事王君墓志铭》:“一见语合意,往来门下。”清和邦额《夜谭随录·高参领》:“高访之,相与较谈,言多不合气,复不相下。”这里的“合气”就是意气相投。“合气”怎么又有斗气的意思?“合”是两物交接,交接就有触碰,触碰就是争斗。元佚名《小屠孙》第十出:“孩儿,你如今与我收拾行李,和我一同去还心愿,也免在家闲争合口。”合口,争吵。另一方面,斗也有投合的意思。李贺《梁台古意》:“台前斗玉作蛟龙,绿粉扫天愁露湿。”清王琦汇解:“今人谓木石镶榫合缝之处谓之斗。斗玉,以玉相斗合,作台前栏楣而镂为蛟龙之形也。”

孟文对拙文的批评意见是:

《金瓶梅》中的“合气”一词用得相当多,据不完全统计全书约百余个,可能是古代书面语中用得最多的文学作品了。从释义来看,王利器、白维国二先生已经解决得很完美了,本没有必要再费笔墨。但杨文显然对两位先生的释义还不满意,又从“合”字的投合意说起,引韩愈的“合意”与和邦额的“合气”,认为“合气”就是意气相投之义。然以此义与《金瓶梅》对照,完全不通,甚至相反。……试想,如果“合气”就是“意气相投”,潘金莲与武大岂不是成了一对天造地设的恩爱夫妻?下文的“悔气”“好苦”又是从何而来?如此理解,明显与作品内容不符,杨文又运用了一个颇为奇怪的逻辑:“‘合’是两物交接,交接就有触碰,触碰就是争斗。”如此,则“意气相投”的含义便变成了反义的“争斗”,于是一对恩爱的夫妻也顺理成章地变成了“甚是憎嫌”的冤家。

拙文并没有不同意王利器和白维国的解释的意思,我只是指出“合气”另有意气相投的含义,是个反训词,并对该词何以有意气相投和斗气两个相反意义的原因做了阐释。所举韩愈例的“合意”及和邦额例的“合气”都是为前面“合常见的意思是投合”的表述提供例证,我说“这里的‘合气’就是意气相投”,是针对前面举的“言多不合气”例句而言。“‘合’是两物交接”以下都是对“合气”何以有斗气义的解释。孟文没有看明白拙文在说什么,便洋洋洒洒地发挥了三千多字的商榷意见,未免无的放矢。

再来看三则对拙文词语释义的质疑。

第一则:横蹤

《词话》第一回:“鸿鹄高飞兮,羽翼抱龙兮,横蹤四海。”拙文认为“蹤”为“縱”之音借,将“横縱四海”释为鸿鹄到处随意翱翔。孟文认为此解错误,理由是这首诗出自《史记》《汉书》等文献,原文作“横绝四海”:“横、绝二字联词仍是横越、横渡之意,‘四海’则是喻指天下,‘横绝四海’是以鸿鹄高飞、志在千里做比喻,以示太子刘盈羽翼已丰,且有四皓辅佐,必得天下,表现了高祖慨叹更换太子已不可能的无可奈何的心情。从修辞的角度说,‘横绝四海’表达的意境宏大高远,非‘横纵’的‘肆意’‘随意’之类含义所能比拟。”按理说,认为别人的解释不对,接下来就应该拿出自己对“横蹤”的正见。然而论者将需要解释的原文“横蹤”扔在一边不予理睬,却对不需要解释的“横绝四海”做了一番鉴赏,鉴赏完了,是非似乎就这么定了。我不明白这是一种怎样的思辨逻辑。《词话》引用前人的诗文很少照抄原文,一般都有一些改动。既然我们是在解释《词话》,就应说清楚《词话》的字词是什么意思。至于《词话》的改动与原文所用字词哪一个更好,这是另一回事。

第二则:踈软

《词话》第一回“原来使尽了气力,手脚都踈软了”,一些学者将其中“踈”校改为“酥”,我则主张“踈”字不误,“踈软”义为疏松软弱。孟文认为“酥”字正确,证明的方法是引出古今文献中使用“酥软”的众多用例,并分析说:“正因为以‘酥软’一词表达‘肢体软弱无力’的含义成为古今文人的共识,在读者中也深入人心,所以不但被收入《汉语大词典》《现代汉语词典》等各种权威辞书中,而且作为一个规范的词条,收入小学生词典、写作范例词典、造句手册、词语改错手册等各类专门词典中,作为九年义务教育的辅助教材,规范小学生的用字用词。”孟文的逻辑是“酥软”一词古今常用,所以原文应该是“酥软”。这逻辑能否成立,学人自能明辨。事实上典籍中的很多错误往往就是拿常见字词去修改少见字词造成的。现将“踈软”不误的理由略加补充陈述如下,是否在理,还请达者明断:

容与堂本《水浒传》第二十三回亦作“踈软”。踈或作疏、疎。《水浒传》第二十六回明万历袁无涯刻本总评:“看此一篇,虽太公兵法、孔子《春秋》,不是过也,如星斗灿烂,昭布森罗,风霜严寒,疏软髓骨,可敬可畏。”明王士性《广志绎》卷二《两都》:“盖河性遇疎软则过,遇坚实则斗。”清南怀仁《坤舆图说》卷上《地震》:“夫震之久暂,首系气势,凡气之厚且多者缓消,薄与寡者速散。次系地势,凡地之疎软者易开,密且硬者难出。”凌耀星主编《实用内经词句辞典》(上海中医药大学出版社,1994 年,第93 页):“月朔无光之时,肌肉疏软,经络空虚,卫气消沉,不可用针刺之法。”

孟文认为“垫”字正确,理由是:

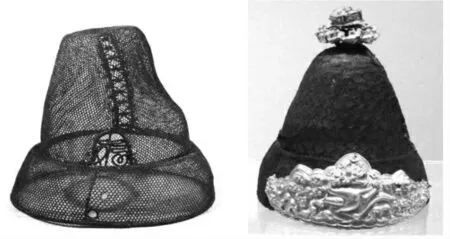

左图 1977 年江苏无锡市明代华复诚夫妻合葬墓出土髻右图 1997 年江苏常州市明代王洛夫妻合葬墓出土髻

孟文所谈的其他问题,如“抱龙”,拙文已肯定梅节先生“抱龙”为“已就”形误的观点,孟文不过是借题发挥,与拙文没有关系,此类问题这里就不再赘述了。