(闽南师范大学 文学院,福建 漳州 363000)

一、晚明本朝四六文选本所见四六文发展之情形

四六文的艺术成就自宋以降,呈持续衰弱的态势,至明代中叶,遂一蹶不振,出现了“多门面习套,无复作家风韵”的弊病。清人诟病明人四六文作家“抄袭皮毛,转相贩鬻,或涂饰而掩情,或堆砌而伤气,或雕镂纤巧而伤雅”,明人自己对这些弊病亦有所察觉,沈德符以隆庆二年为分界点,云“然戊辰庶常诸君尚沿余习,以故陈玉垒、王对南、于毂峰辈,犹以四六擅名,此后遂绝响矣。”至近代,骈文研究渐为火热,明四六文一隅却鲜为问津,以其创作缺乏作为文学内核的情感,被视为“形式主义”“唯美主义文学”。然而,明代四六文创作所处的时期比较特殊,四六文在此衰落,又在此崛起。清代骈文的中兴,并非凭空而起,而是在晚明即万历中期迄清初大概半个世纪间,不少文人对有明以来的四六文创作进行重新审视、批评、总结,力图一改时人骈文创作疲敝之风的基础上才得以形成,从当时刊刻的四六文选本中的凡例、序言即可见出。明人选本朝作品的选本,最能代表明代四六文创作的成就。虽然明代四六创作整体成就不高,不过经过选家的排沙简金,仍能找出不少优秀作家及优秀作品,如金门作家蔡复一即是其中之一。

本文将从晚明明人选本朝四六文选本切入,考察处于晚明四六低潮与清代四六中兴之间的过渡期中,蔡复一四六创作的思想及其成就。蔡复一所处的时期,以钟惺、谭元春为代表的竟陵派,不管在诗坛,还是在文坛上都具有一定的影响力,其《四六云涛》《四六新函》《四六金声》从某种程度上说代表着当时的主流创作观。但因钟、谭二人与蔡复一的密切关系,又不能排除他们在选文的时候带有偏见,故另选晚明张师绎的选本《四六灿花》作为主要参考对象之一,对蔡复一的四六文创作进行研究。

二、选本中选文标准所体现的蔡复一四六文创作的特点

蔡复一(1576~1625),浯屿(今金门)山兜人。万历二十三年进士,明熹宗时官至兵部右侍郎,贵州土目安邦彦乱,操劳军中,病卒于平越,赠兵部尚书,谥清宪。著有《骈语》五卷、《续骈语》二卷等。明代以八股文为时文,诗歌创作一度被视为“小道”,四六文就更不用说了。时人在评价他人创作水平高低时,基本上不会言及四六,更不会以四六水平的高低作为评价标准。以致于就算有此种文体的创作高手,也往往被忽视。蔡复一即是如此,《明史》对此根本只字不提,只有在其友人的著作及地方志的记载中对其四六创作大加称赏。比如同乡友人蔡献臣称其“学博才高,下笔千言,弱冠尤工四六”;晋江何乔远诗云“有时四六尺书通,翩如入海戏群鸿”,书信云:“读《爨余全编》,如入武库,用字用事,天作之合。”又在《闽书·英旧志》中说“复一博学才高,下笔千言,兼工四六。”可见,蔡复一的四六创作在其友人中甚有名气,那么是否只是其友人的过誉之词呢?其实这些赞誉并非虚语,从四六选本的选文情况中即可看出。笔者对张师绎的《四六灿花》及钟惺的《四六新函》中的收录情况进行了数据统计:钟惺《四六新函》所收录的作家共计219人,作品580篇,选蔡复一作品23篇,数量仅次居于收录数量第一的许以忠之后,占全书选录篇数的3.9%;另外,张师绎《四六灿花》所收作家共计194人,作品523篇,选蔡复一作品25篇,收录数量在该书收录作家中居于首位,占全书篇数的4.7%。两部选本中涵盖的作家大部分只收录一篇作品,仅蔡复一一人就收了二十来篇,可见选家对蔡复一的作品评价相当高。如果说钟惺与蔡复一为好友,在选录上或许存在偏好,那么与蔡复一毫无交往的张师绎则甚于钟惺选了25篇,就说明蔡复一好友对其四六创作的赞誉并非虚语。

两本明人四六选本中,收录数量居前四位的作家分别为许以忠、蔡复一、吴明郊、诸葛升;蔡复一、卜豫吉、樊王家、毛应翔,这七位作家中,除蔡复一以功名著于《明史》外,其他六人皆无记载。再次印证四六文这种文体在明代文坛中地位低下,且不受关注的事实,难怪蔡复一说“雕刻而至于四六,益下矣。”蔡复一的四六创作成就因选本才得以昭彰,不仅如此,选者的选编思想、选编体例还突出了蔡复一四六文的创作成就及特点。

《四六灿花》选录蔡复一作品的数量已经表明其对蔡复一四六文创作成就的肯定,换句话说,蔡复一的作品是符合张师绎四六文创作观的,那么张师绎所言的四六文创作标准、特点,蔡复一被选的作品亦应具备。《四六灿花》凡例云:

四六之体,始基于汉魏,淫裔六朝,严于唐,逸于宋,而滥觞于我明。无论黄初之丽藻阒如、建业之繁华妙当,乃仿唐者多矜饰未圆,学宋者辄散缓弗饬。又有一种跳于不唐不宋之外,间出无聊杂于或唐或宋之间,只寒暄而已,几成嚼蜡。仅伛偻为恭,何用镂尘。

很明显,虽然四六文的创作唐代严整、宋代轻逸,但是张师绎却以汉魏为宗,指斥时人模仿唐代只知道雕饰却不能浑融、学宋代的轻逸却疏散而不知整饬。卜履吉在序中批评这些作品“黄白是图则惟其灿然而已矣”。还有更甚者,所作出于汉魏六朝唐宋之外,将四六俚俗化,以为自成一格,实际上味同嚼蜡,毫无美感。又所作四六文“仅伛偻为恭”,感情色彩势必浅薄。这些不过是以“复古”及“求新”两种方式寻求四六文创作的新道路,不过皆以失败告终。钟惺《四六新函·序》亦病自唐以后的四六制作或“止习虚词,藻缛纷华,全无旨趣。”陆雨詹在《四刘云涛·序》中,更以厉词谴责那些当时四六文皆“谀语衣衣,寒士酸词,令人面赧入心,呕作噫羞矣。”

针对这些弊病,张师绎等人对四六文创作的各方面,提出了各自的要求,张师绎《四六灿花·凡例》云:

(四六)果如王骆诸贤,神采陆离,庶不贻讥于浓艳,何必似眉山兄弟,情辞爽恺,乃可无憾于寂寥。且奉上答下,祝颂不废箴规,即抒愫写悰,祛练仍兼洒脱,隔千里如面谈,合万形皆肖貌。斯邮简之秘宝,骈语之稀珍也。若以襞积而涂蜡泽,爰从枵腹而运枯毫,自谓名流宗派,实为先正罪人。

钟惺《四六新函·序》言四六制作要:

有如措词天设,寒暄尽恰其素心,命意日新,妍强各开其生面。双声叠韵,聊展其恭敬之忱,合璧连珠,爰立其端严之体。

卜履吉《四六燦花·序》则言:

古之大臣所以贡陈宣略于庙堂者,语皆灿然,特未尝以意铸炼之,而要其对尊严之体常,贵整齐而不尚纷错,即谟训足以境也。又奚俟格调之下衰至李唐、赵宋乎?又陆雨詹《四六云涛·序》云:

(钟惺《四六云涛》所选作品)迨披之新灿景云,标丽流丽,行云飞采。既脱从来尘垢,亦无系来痴之横溢。声之镗鎝,若鸱鸮披素旌以前导,而天吴鼓以随之。

关于四六文的辞彩,也就是四六文的形式问题。“丽”自不必说,这是自骈体文成型以来,作家的共同认识,也是骈体文的特点之一。骈体文与汉赋的渊源关系不言而喻,最初汉大赋乃是庙堂文学,它的功用是“奉上答下,祝颂不废箴规,即抒愫写悰,祛练仍兼洒脱”,即在具有传统讽谏功能的同时兼以讽谏。汉赋自张衡以后才发生转变,抒情小赋的创作蔚然成风。不过齐梁以来,徐、庾承汉大赋的“丽”“偶”的特点,于庙堂上一扇骈风。既然是庙堂文学、贵族文学(这种情况到宋明以后发生变化,张师绎自己在《凡例》中也说“四六之用,上自金门紫闼,下迄冷局散官”,已经不局限于庙堂了),就必然要严肃,对“丽”的程度也就有所限制,即可以有“神采”而不能“浓艳”。要使四六文达到“神采”与“严肃”兼顾的方法在于“未尝以意铸炼之”“恰素心”,就是强调真情实感的自然抒发,词语“天设”与情感“素心”的自然结合。如果只是“襞积而涂蜡泽,枵腹而运枯毫”的丽辞堆砌,且不说文章无生气,对作品的接受者(帝王、师友)来说是不尊敬的、对骈文这种“端严之体”来说也是一种亵渎。所以,张师绎才会谴责末流骈文作家是“先正罪人”,并强调“素心”和“愫悰”,就是要使四六文的创作回归到抒情的路子上。

而文辞和情感只是四六文创作的基础,要写得出彩,还需要在声律和新意上格外注意。四六文不仅在形式上整饬,高手在声调上更是讲究,运用“双声叠韵”等创作技巧来达到朗诵时“镗鎝”的艺术效果。而要出新意就比较难了,新意能从两方面出之:一是用僻典,表达同一种情感;二是以不同的词句组合,使用同一个典故;三是典故的反用;四是在题材上出新。以上不仅是四六文鉴赏家的四六文创作思想,也是这些四六文选家的选文要求。也就是说,张师绎与钟惺所选的58篇蔡复一作品,大致都具备上述的特点及要求的。这58篇作品在某程度上代表着蔡复一四六文的创作成就,是蔡复一四六文研究的重要作品。

三、蔡复一四六文创作观及其创作实践

蔡复一现存作品中,涉及四六文创作观的文章仅有《爨余骈语引》一篇,其内容为:雕虫刻鹄,壮夫不为。雕刻而至于四六,益下矣。余初尝拈笔,友人李端和曰:‘子则工矣,然今去为两司,屠龙之技无所用之矣。’逮入楚,酬酢不能费,敢办咄嗟,安得从容?问代斫间,以缓者属诸生草创,而其词皆袭也、腐也、谀也,意不能已,复自拈弄,积四年得五卷。学问政事之晷,十夺其二。刻之以志苦,且志愧。刻成,自覆之,仅不能袭而已,而其腐与谀,固自若也。噫!即使不腐不谀,亦虫丝鹄毳,壮夫不屑唾,况腐且谀之无以逾代斫者,而敝敝焉,役精神为之,以夺其学问、政事二分之晷乎?专此精神于学,学必成;专此精神于政,政必举。是吾过也。

引文中所阐述的对四六文的观点比张师绎等人更为激进,张师绎等人认为四六继承了汉大赋这种庙堂文学的讽谏箴规功能,具有实际意义。而蔡复一却认为汉赋是“雕虫小技”,四六文更是连“雕虫小技”都算不上,而且还非常耗费精力,会影响到学问的研究和政事的处理。蔡复一会对四六文产生这样的看法主要有两个原因,一是骈文作为汉大赋这种“庙堂文学”的遗绪,到明代已经变为“官场交际文学”,其严肃性已不同往日,变成了“寒暄体”,内容空洞,毫无真情可言;另外,文辞上的抄袭、套用风气已经使当时的四六文创作称不上是创作了,只不过是词句的拼接。由此与汉赋进行对比,四六文自然是更下一层。

针对时人四六文创作“袭、腐、谀”的弊病,蔡复一在进行四六文创作的时候自然会尽力避免出现这些问题。不过出于“雕刻而至于四六,益下矣”的看法,又以官场应酬而不得不为作为创作动机,以上三种弊病自然也难以完全规避。所以他在评价自己的四六文时认为“仅不能袭而已,而其腐与谀,固自若也”。蔡复一《爨余骈语》五卷、《续骈语》三卷,合计作品616篇,其数量之大,要蔡复一每篇都规避掉“三病”,从整体上取得较高的艺术成就,显然是有困难的。而选本的功能就是从616篇中选出符合上述四六文创作思想及规避了蔡复一所说的“三病”的作品,张师绎、钟惺合计选了58篇,这58篇经笔者统计,重复的篇目有12篇之多。这说明了二人在选文标准上的相似性,并且这相同的12篇作品是58篇中的精品。现以其中《与郎署同志》为例,看看蔡复一是如何规避“三病”的。原文如下:

汉署谈兵,常笑为郎之老;武溪听曲,始知作吏之劳。何者?千里鸿哀则心痛如病,两衙蜂拥则体顿若酲。况乎苗横备驰之乡,饷竭兵骄之会。狺犬非舞干之能格,牢乍补于亡羊;饥儿岂折箠之可笞,眠无殊于报虎乎?翻思曩者,官枝月闰,署冷云闲,得以晤语名流,醉心往牒。拄西山之笏,似是马曹;赏流水之琴,非无钟子。清都旧福,忽飘堕于修罗;山鸟今笼,犹低回乎故岫。情所至也,岂不然哉?

缅惟台丈鸣佩握兰,居则胜矣;高牙大纛,行亦随之。则咏风築金之台,醉月击筑之市。异书可购,胜友相过。言开肺腑之言,事舒眉目之事。此官此地,何日何年。勿如弟梦里役夫,空自哂于列子;车中新妇,复同叹于曹公也。然鹿骥性乖,鷃鹏见隔。如或君民之志,惟许忧先;文武之才,偏推宪远。则固宜染俊豪以恢识,量横今古以酿经纶。曼倩陆沉,难预翘才之馆;山公水镜,岂入步兵之厨?信抟风吹电之羽毛,绝丰草茂林之拟议矣。若某者长短有分,流坎随缘。偶成郢客之书,几作楚狂之态。高张迷路,徒握草以彷徨;班尹竟宵,或开函之仿佛。能忘将伯,不尽跂予。

万历三十八年,蔡复一在京师服官刑曹,万历三十九年归里,同年迁湖广参知,疾驰入楚。根据该文提及的楚苗兵变事件,可以得知该文作于万历四十一年兵变后不久。起句所用典即紧扣书信的接受对象“郎署”,“汉署谈兵,常笑为郎之老”连用颜驷、冯唐两个与郎署相关的典故。冯唐事广为人知,兹不赘述引(见《史记·卷一百二张释之冯唐列传第四十二》)。颜驷事引自《汉武故事》:

颜驷,不知何许人,汉文帝时为郎。至武帝,尝辇过郎署,见驷尨眉皓发,上问曰:叟何时为郎?何其老也?答曰:臣文帝时为郎。文帝好文而臣好武,至景帝好美而臣貌丑,陛下即位好少而臣已老,是以三世不遇,故老于郎署。上感其言,擢拜会稽都尉。

冯唐与颜驷的共同特点是都为郎署武官,且老来得志。一般引用此二典都是用来表达不得志的悲郁,蔡复一反用之,以“笑”来表现当时年少有为的得意之态。不过对句却以反对的手法来反拨前句,“武溪听曲”指的是朱熹游武夷山所作的《九曲棹歌》,“始知作吏之劳”,说的是蔡复一见了《九曲棹歌》所描写的闲情逸致,才体会到做官的辛苦,写得生动自然。“千里鸿哀则心痛如病,两衙蜂拥则体顿若酲”一联,张师绎、钟惺皆于该句注“《小雅》:鸿雁于飞,哀鸣嗷嗷”,其实不过是直述而已,何必说是用典。蔡复一入楚以后,事务繁忙,四年未尝归家,看见鸿雁生悲也是自然而然的事。以下两联则用典兼直陈,“苗横备驰”“饷竭兵骄”都是当时实地情况的描写。蔡复一《上叶台山相公》:“苗生聚日繁,而我兵政日坏,共兵六千余,一参将、一守备、十八哨官,积弊相沿。内则尅兵财以肥己,外则虚兵粮以奍苗,而饷半派外郡,逋十余万,额缺三年不给。去岁二月初十日,兵譟而出。”这封写给叶向高的信作于万历四十二年,“狺犬非舞干之能格,牢乍补于亡羊;饥儿岂折箠之可笞,眠无殊于报虎乎”与信中的内容一对,句句皆是实录。

之后笔锋一转,回忆以往在郎署清闲的日子。“翻思曩者”一联都是散句,却写得不失文采。“拄笏”一联又用事对来描写闲散的生活,一以东晋王徽之“拄笏看山”典,一以钟子期“高山流水”典。后者比较常用,蔡复一借以表达自己与郎署同僚深厚的友情。王徽之典出自《世说新语·简傲》:

王子猷作桓车骑参军,桓谓王曰:卿在府久,比当相料理。初不答,直高视,以手版拄颊云:‘西山朝来,致有爽气。’

用以表达当初在郎署时,虽身处宦途仍有如王徽之一般的闲情逸致,能够忙里偷闲。接着笔锋再转,把往日所居比作清都、故岫,今日所处比作修罗、鸟笼,这一联也算不上是用典,只是以形象的比喻,突出今昔的差异。然后以高渐离、曹君弘事直陈自己与郎署同志不忍离别的深切之情,又以《庄子·逍遥游》中鷃鹏的故事、《与山巨源绝交书》中嵇康自比“禽鹿”的典故自惭才能不及郎署诸友。接以东方朔、司马徽这样的智囊型人物喻郎署友人,以“楚狂”自比。此处“楚狂”典是反用,来说明孔子有一套行得通的救世之法,他的积极入仕是正确的,而楚狂自己不懂治国之方,只能以佯狂、嘲讽孔子的方式来掩盖自己的无能。湖广天灾人祸,难以料理,蔡复一殷切地期望远在京都郎署的友人能够给如“楚狂”的自己指点迷津。

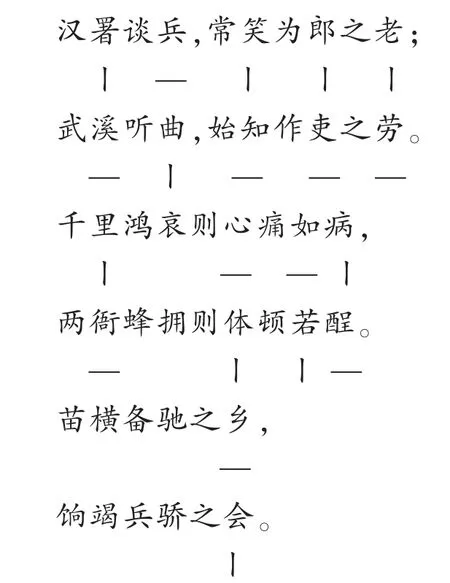

这篇四六文笔锋频转,在今与昔之间来回跳跃,呈现今与昔境况的天差地别。今日的描写不失事实,以直陈、比喻来描述;昔日的生活及与友人的友情则以直陈、用典的方式来呈现,不仅没有刻板的毛病,而且文意清晰,骈散结合恰到好处,无生硬之病。不仅如此,这篇四六在声律上也有些讲究,如一联之中:

基本上每联的尾字都平仄相对,个别句子在句内偶数字处也与对联相应处平仄相对,使该四六文不仅具有对偶的形式之美,更兼律诗的声律之美。

可见蔡复一的四六文能够“情”“丽”兼备,不为文体所牢笼。另外,其在四六文的题材上更有开创之功。钟惺《四六新函》和张师绎《四六灿花》都是以四六文的接受者的官职分为十二卷,而且蔡复一擅长于以兵部、刑部、蕃臬为对象的四六文创作(此类收录蔡复一作品最多)。不过这种分类方式,只体现了四六文作为官场交际文学的一面,并不能体现四六文创作的题材范围。谭元春《四六金声》的分类方式则是以节序、庆贺、敦请、候问、上陈、复答、寿旦、婚姻、送迎、拜谢分为十卷,这种分类方式显然更具四六文题材的参考价值。其中张师绎与谭元春所共选的蔡复一的《慰张黔台断弦启》一文,可以说在四六文题材上具有创新意义,该文内容如下:

伏以方耀法星,胡沈宝鹜。乃知下车之雨,果有入灶之风。象服宜并于山河,鹭台遂归于瑤岛。恭惟台臺方忘家而图国,孰与襄中;待旦而勤民,独孤问夜。盖大臣之失德配,缺陷系于家邦;然良翰之显大,师荣哀垂乎国史。在下吏宁忘开戚之怆,冀达人勿殢悼亡之诗。某执奠无阶,奉慰偏后。惟贤内助,何敢云漆园叟之无情;以理豁哀,聊复述宗少文之故事。伏惟义怀君民之重,命通昼夜之知。解释腹悲,陶写神律。益弘覆露,以为物天。

以丧偶为主题的四六文不太多见,出彩之作自然更少,该篇就是以丧偶为主题的难得之作。关于这位张黔台的具体身份,查《贵州通志》巡抚都御史条,万历至天崇祯间张姓巡抚只有张鸣鹤一人,故张黔台应为张鸣鹤无误。开篇即以“宝鹜”“法星”分别指这位张鸣鹤和他的妻子。《晋书·天文志上》:“石氏云:‘(北斗七星)第一曰正星,主阳德;天子之象也。二曰法星,主阴刑,女主之位也。’”“宝鹜”不知出自何处,不过前句既以“法星”指女主,对句“宝鹜”自然不能再重复,以此推测“宝鹜”应指张鸣鹤。接下来盛赞张鸣鹤潜心事务,颇有政声,即“下车之雨”之所指,典出《礼记·乐记》:“武王克殷,未及下车而黄帝之后于蓟。”后引申下车为到任之意,而“雨”则喻指恵政。对句“入灶之风”或用蔡邕焦琴典,参读沈炯“为我弹鸣琴,琴鸣伤我襟。半死无人见,入灶始知音”句可以得知,沈炯以枯桐自喻不为人识见,待到被当废材掷入灶中才被如蔡邕一般的知音者所察觉,故此处化用焦琴典无疑。蔡复一亦用此典,来体现张鸣鹤夫妻二人的相知之情,也是以此引出下文言其妻子的辅佐造就了他如今之成就的结论。然后就是劝慰张鸣鹤不要过度悲伤,通过事对兼以反对的手法来表现。事对一引“庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌”事,一引南朝宋宗炳“妻罗氏,亦有高情,与炳协趣。罗氏没,炳哀之过甚,既而辍哭寻理,悲情顿释。谓沙门释慧坚曰:“死生不分,未易可达,三复至教,方能遣哀’”事。前者反用,以与后者形成反对。“何敢”二字就说明了蔡复一深知张鸣鹤夫妻二人感情之笃,张鸣鹤不可能对生死看得如此之淡,若用庄子“击缶而歌”事来劝慰他,显然是不近情理的,故对句用宗炳事来达成他劝慰的目的。宗炳妻死,他有一个从“哀甚”到“哀遣”的过程,这与庄子事相比显然是更符合情理,而且更符合张鸣鹤当时的际遇。这一联不仅是“反对”艺术技巧的巧妙运用,从典故的选择上更体现了蔡复一站在接受者的角度考虑,真心实意地想要达到劝慰张鸣鹤节哀的目的,而不是流于形式上的问候。

综上,可以见得蔡复一在进行四六文创作时,能够兼顾到典故引用的恰当、声律的和谐、情感的真实表达。马士奇在该篇后给予了很高的评价,其曰:“丧内之启,无套可袭。此公亦铺列词华,犹见作手。欲使节哀,先说不得不哀,甚至操纵之法。”

“丽”作为四六文的标志性特征,蔡复一可以说是完美地把握了具有严肃性的“丽”的呈现。但是其四六文的成就并不在此,而是四六文创作中作家“真情”的复归,从上面两篇作品即可看出。蔡复一试图将僵化的四六文的创作拉回言情、叙实事的正轨上,而他的作品又被选家广泛收录,证明了晚明四六作家和选家已经意识到四六文创作所存在的弊病,并自觉地通过选本的出版和理论的构建以期革除这种弊病,后来清代的骈文能够中兴也就不足为奇了。

注释:

[1](清)孙梅辑:《四六丛话》,《万有文库》第二集七百种,上海:商务印书馆,1937年,第1页。

[2](清)永瑢等撰:《四库全书总目提要》,北京:中华书局,1965年,第1719页。

[3](明)沈德符:《万历野获编》,北京:中华书局,1997年,第270页。

[4](明)蔡献臣:《清白堂稿》,厦门:厦门大学出版社,2012年,第137页。

[5](明)何乔远:《闽书》,福州:福建人民出版社,1994年,第153页。

[6](明)何乔远:《闽书》,福州:福建人民出版社,1994年,第877页。

[7](明)何乔远:《闽书》,福州:福建人民出版社,1994年,第2744页。

[8][18](明)蔡复一著,何丙仲点校:《遁庵全集》,北京:商务印书馆,2018年,第537页。

[9][12][17](明)张师绎:《张梦泽先生评选四六灿花》,《故宫珍本丛刊》第620册,海口:海南出版社,2000年,第4页。

[10][13](明)钟惺选注:《四六新函》,明末刊本。

[11][15](明)钟惺辑并注,(明)陆云龙增订:《新镌选注名公四六云涛》,国家图馆藏明崇祯六年本。

[14](明)张师绎:《张梦泽先生评选四六灿花》,《故宫珍本丛刊》第620册,海口:海南出版社,2000年,第2页。

[16]谭家健:《关于骈文研究的若干问题》,《文学评论》1996年第3期。

[19](明)蔡复一著,何丙仲点校:《遁庵全集》,北京:商务印书馆,2018年,第707页。

[20](南朝梁)萧统编,(唐)李善注:《文选》,上海:上海古籍出版,1986年,第663页。

[21](明)蔡复一著,何丙仲点校:《遁庵全集》,北京:商务印书馆,2018年,第244页。

[22](南朝宋)刘义庆撰,徐震堮校笺:《世说新语校笺》,北京:中华书局,2001年,第415页。

[23][30](明)谭元春选辑,(明)马世奇评释:《简远堂辑选名公四六金声》,国家图书馆藏明崇祯间本。

[24](清)鄂尔泰等监修,(清)靖道谟等编撰:《贵州通志》,《影印文渊阁四库全书》第571册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第430页。

[25](唐)房玄龄:《晋书》,北京:中华书局,1974年,第290页。

[26](汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏:《礼记正义》,北京:北京大学出版社,1999年,第1134页。

[27](南朝陈)沈炯撰,(明)张溥辑:《汉魏六朝百三家集·沈侍中集》,光绪五年乙卯(1879)信述堂重刻本。

[28](清)郭庆蕃撰,王孝鱼点校:《庄子集释》,北京:中华书局,1985年,第614页。

[29](南朝梁)沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年,第2279页。