李白曾认真向六朝文学学习,并在创作中广泛运用六朝文学元素,这一事实不但见于他的自述,更可由其作品得到多个层面的佐证。然而,在当代的文学研究中,这一文学现象尚未得到充分的阐述;在一般的叙述中,李白的这一面更是常常受到有意无意的忽视。毕竟,探讨一位作家所继承的文学资源并非易事,何况六朝文学常常被视为格调卑下之作,令人唯恐探讨李白学习六朝的努力,会影响李白形象的伟大。人们宁愿夸大李白不可思议的天分,而非其深厚的学力,甚至经常将其模拟前人、点铁成金的作品视为纯粹的自然歌吟。这样的偏见无疑遮蔽了李白的部分形象。

周勋初曾讨论过李白模拟《文选》中作品的现象,谈到了李白对《古诗十九首》文学资源的借鉴,但并未提及李白是否有直接模拟《古诗十九首》的作品传世,而这一问题也很少得到继续讨论。(周勋初101)

事实上,李白向六朝学习,正可以看作盛唐诗人继承六朝文学资源的生动例子。从李白的努力中,我们可以窥见盛唐诗人吸收和改造六朝文学元素的具体途径,也可以更好地理解六朝文学与唐代文学的关系。本文即拟从李白模拟《古诗十九首》这一具体现象入手,探讨“意象”构建的一种具体途径及其意义。

一、 李白的《拟古十二首》与模拟《古诗十九首》的传统

李白自称曾三拟《文选》,今天我们见不到其中绝大多数的拟作。不能排除的一种可能是,一些作品流传至今,我们却不再注意其作为《文选》篇目拟作的身份。例如,李白有一组十二首的拟古诗,其第一首的首句为“青天何历历”,这组诗今题为《拟古十二首》,历代注者都将其视为泛拟古意而主旨不明的一般古体诗。笔者注意到,这十二首诗均与《文选》中《古诗十九首》中的篇目有着密切的对应关系,甚至采用了类似陆机拟古诗的拟篇法,因而很可能是对《古诗十九首》的模拟。今传《拟古十二首》并非按《文选》所列《古诗十九首》的顺序排列,这也是其与《古诗十九首》的关系被遮蔽的原因。本文在此按李白的顺序,将《拟古十二首》与《古诗十九首》的对应关系一一排比如下:

1. “青天何历历”对应“迢迢牵牛星”:

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。(古诗)

青天何历历,明星如白石。黄姑与织女,相去不盈尺。银河无鹊桥,非时将安适。闺人理纨素,游子悲行役。瓶冰知冬寒,霜露欺远客。客似秋叶飞,飘飖不言归。别后罗带长,愁宽去时衣。乘月托宵梦,因之寄金徽。(李诗)

李诗亦以织女故事为主题,围绕夜空中的星宿展开想象。叠字“历历”模拟原作中的“迢迢”“皎皎”,“明星如白石”亦影“皎皎”;牛郎(黄姑)、织女、银河都是原作中出现的形象,“相去不盈尺”即“相去复几许”。后半脱离原诗结构,直接点出与牛郎织女相似的游子思妇。此诗在十二首中是与原作出入比较大的,这也导致读者不容易注意到其与《古诗十九首》的关系。

2. “高楼入青天”对应“西北有高楼”:

西北有高楼,上与浮云齐。交疏结绮窗,阿阁三重阶。上有弦歌声,音响一何悲。谁能为此曲,无乃杞梁妻。清商随风发,中曲正徘徊。一弹再三叹,慷慨有馀哀。不惜歌者苦,但伤知音稀。愿为双鸿鹄,奋翅起高飞。(古诗)

高楼入青天,下有白玉堂。明月看欲堕,当窗悬清光。遥夜一美人,罗衣沾秋霜。含情弄柔瑟,弹作陌上桑。弦声何激烈,风卷绕飞梁。行人皆踯躅,栖鸟起回翔。但写妾意苦,莫辞此曲伤。愿逢同心者,飞作紫鸳鸯。(李诗)

此诗为比较典型的“拟篇法”,每一句写到的物象都与原作存在明确的对应关系。同时,也可以看出,李白的想象还受到了陆机版拟作的影响。

3. “长绳难系日”对应“驱车上东门”:

驱车上东门,遥望郭北墓。白杨何萧萧,松柏夹广路。下有陈死人,杳杳即长暮。潜寐黄泉下,千载永不寤。浩浩阴阳移,年命如朝露。人生忽如寄,寿无金石固。万岁更相送,贤圣莫能度。服食求神仙,多为药所误。不如饮美酒,被服纨与素。(古诗)

长绳难系日,自古共悲辛。黄金高北斗,不惜买阳春。石火无留光,还如世中人。即事已如梦,后来我谁身。提壶莫辞贫,取酒会四邻。仙人殊恍惚,未若醉中真。(李诗)

这也是一首与原诗结构出入较大的拟作。拟作与原诗一样,以年命短促为主题,表达了神仙世界难以企及,不如及时行乐的思想,并以饮酒代表及时行乐。

4. “清都绿玉树”对应“庭中有奇树”:

庭中有奇树,绿叶发华滋。攀条折其荣,将以遗所思。馨香盈怀袖,路远莫致之。此物何足贵,但感别经时。(古诗)

清都绿玉树,灼烁瑶台春。攀花弄秀色,远赠天仙人。香风送紫蕊,直到扶桑津。取掇世上艳,所贵心之珍。相思传一笑,聊欲示情亲。(李诗)

从“树”落笔,句式相似,模拟痕迹甚为明显。原诗为人间的相思之情,李白别出心裁,将其改写为自己与仙人的相思之情。“攀”“赠”“香”“贵”“思”等字眼,明显来自原诗。折树寄远表达相思的主要情节,也与原诗相同。

5. “今日风日好”对应“今日良宴会”:

今日良宴会,欢乐难具陈。弹筝奋逸响,新声妙入神。令德唱高言,识曲听其真。齐心同所愿,含意俱未伸。人生寄一世,奄忽若飙尘。何不策高足,先据要路津。无为守贫贱,轗轲长苦辛。(古诗)

今日风日好,明日恐不如。春风笑于人,何乃愁自居。吹箫舞彩凤,酌醴鲙神鱼。千金买一醉,取乐不求馀。达士遗天地,东门有二疏。愚夫同瓦石,有才知卷舒。无事坐悲苦,块然涸辙鱼。(李诗)

起句模拟痕迹明显。全诗从宴会写起,铺陈宴会上的物事,其后引发出关于穷达的议论,结构大体与原诗相同。

6. “运速天地闭”对应“明月皎夜光”:

明月皎夜光,促织鸣东壁。玉衡指孟冬,众星何历历。白露沾野草,时节忽复易。秋蝉鸣树间,玄鸟逝安适。昔我同门友,高举振六翮。不念携手好,弃我如遗迹。南箕北有斗,牵牛不负轭。良无盘石固,虚名复何益。(古诗)

运速天地闭,胡风结飞霜。百草死冬月,六龙颓西荒。太白出东方,彗星扬精光。鸳鸯非越鸟,何为眷南翔。惟昔鹰将犬,今为侯与王。得水成蛟龙,争池夺凤凰。北斗不酌酒,南箕空簸扬。(李诗)

诗从冬夜情景落笔,写到星象,再写到飞鸟,进而写到攀龙附凤之人,最后以南箕北斗有名无益作结。拟作的结构与原诗基本相同,只是将原作平实的物象替换为了李白式的奇诡物象,描写严寒也更为夸张,因而不易看出其为拟篇之作。

7. “世路今太行”对应“回车驾言迈”:

回车驾言迈,悠悠涉长道。四顾何茫茫,东风摇百草。所遇无故物,焉得不速老。盛衰各有时,立身苦不早。人生非金石,岂能长寿考。奄忽随物化,荣名以为宝。(古诗)

世路今太行,回车竟何托。万族皆凋枯,遂无少可乐。旷野多白骨,幽魂共销铄。荣贵当及时,春华宜照灼。人非昆山玉,安得长璀错。身没期不朽,荣名在麟阁。(李诗)

拟作的每一句几乎都可以与原作严格对应,也是一篇典型的拟篇之作。

8. “月色不可扫”对应“明月何皎皎”:

明月何皎皎,照我罗床帏。忧愁不能寐,揽衣起徘徊。客行虽云乐,不如早旋归。出户独彷徨,愁思当告谁。引领还入房,泪下沾裳衣。(古诗)

月色不可扫,客愁不可道。玉露生秋衣,流萤飞百草。日月终销毁,天地同枯槁。蟪蛄啼青松,安见此树老。金丹宁误俗,昧者难精讨。尔非千岁翁,多恨去世早。饮酒入玉壶,藏身以为宝。(李诗)

从月色落笔,写客中忧愁难眠,月下独行的场景。后半忧生之叹,则是李白的发挥。

9. “生者为过客”对应“青青陵上柏”:

青青陵上柏,磊磊涧中石。人生天地间,忽如远行客。斗酒相娱乐,聊厚不为薄。驱车策驽马,游戏宛与洛。洛中何郁郁,冠带自相索。长衢罗夹巷,王侯多第宅。两宫遥相望,双阙百馀尺。极宴娱心意,戚戚何所迫。(古诗)

生者为过客,死者为归人。天地一逆旅,同悲万古尘。月兔空捣药,扶桑已成薪。白骨寂无言,青松岂知春。前后更叹息,浮荣安足珍。(李诗)

拟作借用原诗的词汇,表现生如寄死如归的思想。在相同思想的指导下,李白通过物象的置换,将原作的现实主义笔法改造为浪漫主义笔法,设象更为奇诡。

10. “仙人骑彩凤”对应“客从远方来”:

客从远方来,遗我一端绮。相去万馀里,故人心尚尔。文彩双鸳鸯,裁为合欢被。著以长相思,缘以结不解。以胶投漆中,谁能别离此。(古诗)

仙人骑彩凤,昨下阆风岑。海水三清浅,桃源一见寻。遗我绿玉杯,兼之紫琼琴。杯以倾美酒,琴以闲素心。二物非世有,何论珠与金。琴弹松里风,杯劝天上月。风月长相知,世人何倏忽。(李诗)

将原作中远方故人的投赠改造为仙人的投赠,将现实中空间的距离改造为想象中时间的悠远,将现实中的华贵赠物置换为奇特的仙家之物,并借用了原作“×以×××”的独特句式。诗的后半略有发挥。

11. “涉江弄秋水”对应“涉江采芙蓉”:

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁,所思在远道。还顾望旧乡,长路漫浩浩。同心而离居,忧伤以终老。(古诗)

涉江弄秋水,爱此荷花鲜。攀荷弄其珠,荡漾不成圆。佳人彩云里,欲赠隔远天。相思无由见,怅望凉风前。(李诗)

从句式到物象,都见出明显的模仿痕迹。李诗详细地描写了荷花的形象,而将相思相望之情写得更加简练,其结构仍与原诗大体一致。

12. “去去复去去”对应“行行重行行”:

行行重行行,与君生别离。相去万馀里,各在天一涯。道路阻且长,会面安可知。胡马依北风,越鸟巢南枝。相去日已远,衣带日已缓。浮云蔽白日,游子不顾返。思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭。(古诗)

去去复去去,辞君还忆君。汉水既殊流,楚山亦此分。人生难称意,岂得长为群。越燕喜海日,燕鸿思朔云。别久容华晚,琅玕不能饭。日落知天昏,梦长觉道远。望夫登高山,化石竟不返。(李诗)

拟作借鉴了原作的很多经典句法,如“行行重行行”“胡马依北风”“努力加餐饭”等,又加入了更多的形象。

通过以上对比可知,李白《拟古十二首》为拟篇之作,每一首都对应《古诗十九首》中的一首具体作品,拟古方式基本与陆机类似。在此基础上,李白的拟作有时存在着一定的发挥,但总体来说,并非泛拟古意。

李白《拟古十二首》的排序似乎呈现出一定的主观意图。第一首从游子漂泊写起,最后一首改“行行”为“去去”,有结束感。中间数首按照知音难遇、年命短促、世路险恶、仙界美好的顺序排列,将爱情的失落、凡人的离别替换为仙凡之别,似乎也含有一定信息量。李白没有遵循《文选》中《古诗十九首》的顺序,而是有意识地重新安排了组诗的结构。

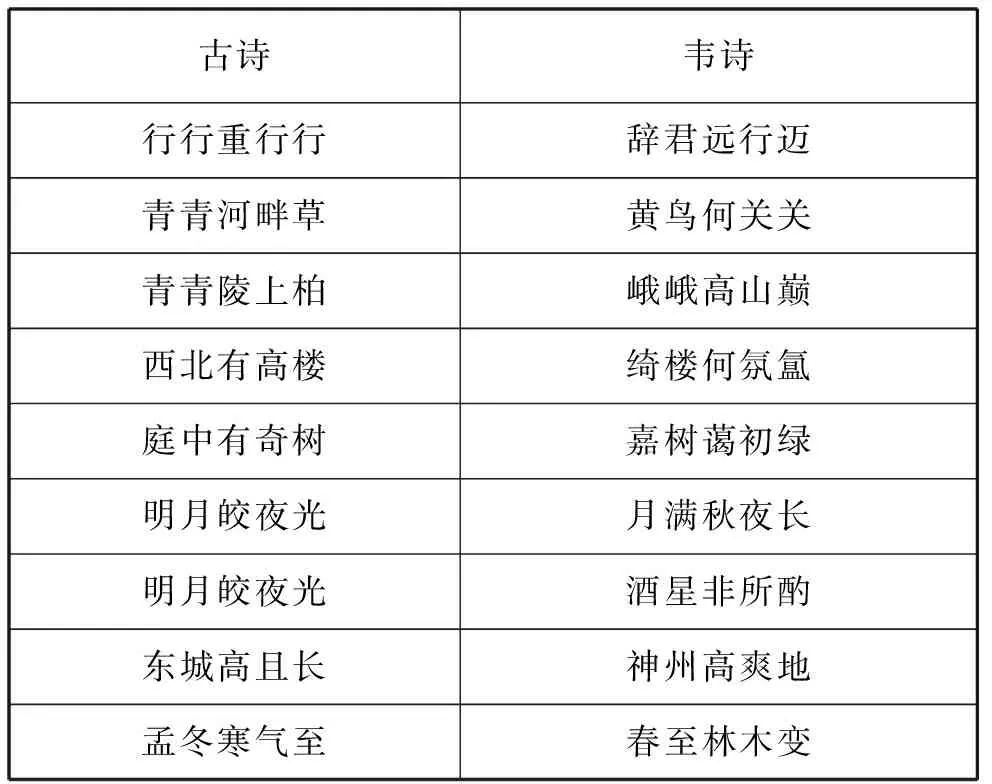

需要指出的是,比李白稍晚的韦应物,也有一组今题为《拟古十二首》的组诗,这组诗同样是对《古诗十九首》的拟篇之作,其对应关系如下:

古诗韦诗行行重行行辞君远行迈青青河畔草黄鸟何关关青青陵上柏峨峨高山巅西北有高楼绮楼何氛氲庭中有奇树嘉树蔼初绿明月皎夜光月满秋夜长明月皎夜光酒星非所酌东城高且长神州高爽地孟冬寒气至春至林木变

续 表

其中,“月满秋夜长”与“酒星非所酌”似是分别模拟“明月皎夜光”的前半段和后半段。

可以看出,韦应物的《拟古十二首》也完全可以与《古诗十九首》建立具体的对应关系,其排序既不同于李白,也不完全与《文选》中的《古诗十九首》相同。

韦应物《拟古十二首》的存在告诉我们: 一方面,用拟篇法模拟《古诗十九首》在李白、韦应物的时代仍然是一种风气,甚至可能存在“十二首”这一固定的体量;另一方面,这“十二首”的篇目并不固定,也没有固定的顺序。

以拟篇法模拟《古诗十九首》及其同时代作品,在中古是一个传统,其中最著名的莫过于陆机的拟古诗。《文选》选录陆机拟古诗共十二首,李白、韦应物拟古均为十二首,这固然不能排除是文本流传过程中的巧合,但也同样不能排除这是一种有意识的模拟行为,“拟古十二首”未必不是一个有机的整体。他们的《拟古十二首》不仅是对古诗的模拟,甚至也是对陆机的拟古行为的模拟。《古诗十九首》与陆机《拟古十二首》同是《文选》选录的结果,如果李白的《拟古十二首》是模拟《文选》之作,那么其模拟对象恐怕还未必是《古诗十九首》本身,而更可能是陆机的《拟古十二首》。最大的可能性是,李白和韦应物都曾系统地模拟《文选》,至少模拟了包括陆机拟古在内的部分篇目。另一种不能排除的可能性是,从《古诗十九首》中选择十二首来模拟,是当时诗坛流行的写作练习。无论哪种情况都可以证明天宝、大历年间诗人模拟六朝文学经典的努力,特别可以证明拟篇法在此时仍有生命力。

在陆机与李白之间,还存在着一个模拟《古诗十九首》的序列,我们今天仍然可以见到零星相关的痕迹。最明显的是刘铄。刘铄为刘宋文帝第四子,《南史》本传称:“铄未弱冠,拟古三十馀首,时人以为亚迹陆机。”(李延寿395)今尚可见其拟古诗5首,其中4首是以《古诗十九首》篇目为模拟对象的。除此以外,鲍照、鲍令晖、王融、沈约、萧衍、何偃、贺循、祖孙登、孔德绍等人也都有模拟《古诗十九首》篇目的作品传世。可见,模拟《古诗十九首》是一个几乎不曾中断的传统,或者可以理解为是六朝诗坛的一种风尚。

李白的《拟古十二首》以《古诗十九首》篇目为模拟对象,从属于陆机以来模拟《古诗十九首》的传统,在采用拟篇法的基础上,时有发挥。这组诗是李白努力模拟六朝诗作的一个证据,我们在讨论这组诗的思想内容和艺术手法的时候,也应充分注意到其为拟篇之作这一前提。

二、 拟篇法与象意观

李白的《拟古十二首》从属于以拟篇法模拟《古诗十九首》的创作传统,这一传统自魏晋绵延至盛中唐。维系这一传统的因素是多方面的。本文注意到,文学思想史上的象意之辨,与该传统存在一定关系,因而试图从这一角度对李白《拟古十二首》的文学思想史背景做一点探讨。魏晋时代,士人们开始有意识地探讨“言-象-意”的关系,最典型的莫过于王弼在《周易略例·明象》中提出的:

言生于象,故可寻言以观象。象生于意,故可寻象以观意。意以象尽,象以言著。故言者所以明象,得象而忘言。象者所以存意,得意而忘象。[……]是故触类可为其象,合义可为其征。义苟在健,何必马乎?类苟在顺,何必牛乎?(楼宇烈校释609)

也就是说,一句爻辞的文学形象与其内在哲理取决于两套不同的符号系统,二者呈现一定的疏离性。在爻位相似而卦象不同的情况下,《周易》完全可以用不同的意象来表现相似的哲理。值得注意的是,拟篇法目前可见最早的使用者是陆机。他与王弼时代相近,且出身于以易学为家学的吴郡陆氏,其叔父陆绩即为易学代表人物。王弼的学说,以及这个时代易学通行的象意分离的思维模式,都有可能对陆机产生影响。

陆机的拟古诗,也是在重新处理“象”和“意”。钱志熙指出,陆机将文学作品分析为“文”“意”“物”三个要素,这实际上受到当时易学的影响,可对应王弼易学中的“言”“意”“象”三个因素,并指出:

陆机的拟乐府缘题演写、立象尽意,已经足以说明陆机理论上的这番悟解在创作中所产生的影响。因为他心目中已经明确分析出了作品中的言意象三层关系,所以在写乐府诗时,就意在笔先,搜象以尽意。晋人拟乐府、拟古诗善于脱换词藻和形象,意旨与原作无殊而语言风格、形象组合迥然一新[……]陆机的《拟古诗》十二首就是一个标本,它袭用了古诗的原意而脱换了它们的语言和形象。一篇之中,基本上是句句对应。[……]凡是形象突出的地方,拟诗和古诗总是基本对应的。在表现比较抽象的情感和行为时,物象虽不能硬性对应,但“意”还是相合的。(钱志熙303—304)

在拟篇之作中,“句句对应”是其篇章结构的特点,袭用原意是其“意”的特点,脱换形象则是其“象”的特点。这些特点都是以诗人意识到“言意象”的分离为前提的。陆机的拟古诗,在“象”的方面,以新变为主,表现为形象的置换,这必然迫使诗人对诗歌的形象做出更自觉的设计;在“意”的方面,以继承为主,但也并非毫无作为,其改造往往表现为对古诗警句做出更明确的解释。

例如,陆机拟《行行重行行》:

悠悠行迈远,戚戚忧思深。此思亦何思,思君徽与音。音徽日夜离,缅邈若飞沉。王鲔怀河岫,晨风思北林。游子眇天末,还期不可寻。惊飙褰反信,归云难寄音。伫立想万里,沉忧萃我心。揽衣有馀带,循形不盈衿。去去遗情累,安处抚清琴。(杨明校笺305)

其中,“王鲔怀河岫”二句拟“胡马依北风”二句,保留原诗的意旨和句式,而完全置换了原诗中的形象,用典雅的形象置换了原诗朴素的形象,从而改变了语言风格;末句更是用“抚清琴”的形象置换了“加餐饭”的形象,将活泼的民间表达变成了典雅的士大夫表达。这些地方属于形象的新变,体现出作者的审美偏好。又如“伫立想万里”四句拟原诗“思君令人老”二句,详细解释了“思君”何以“令人老”;“惊飙褰反信”二句拟“浮云蔽白日”二句,用自己的想象,诗化地解释了“浮云蔽白日”与“游子不顾返”之间的关联。这些地方属于意绪的再阐释,表现出作者对古诗造语的理解。

陆机的拟篇法将“意”与“象”分开思考,对后世文学特别是唐诗产生了深远影响,这一影响可能尚未得到充分认识。特别是他发现“象”本身的价值、有意识地增加形象这一做法,开拓了文学的空间,对唐诗的形象化特质多有贡献。胡应麟指出:

陶阮之变而淡也,唐古之滥觞也;谢陆之增而华也,唐律之先兆也。(胡应麟29)

此处胡应麟认为陆机与谢灵运的创作具有“增而华”的特点,并以之为“唐律之先兆”,亦即律诗的特点。所谓“华”,即意象的华艳,而“增”的内容也以新意象的生发为主。这说明,重视形象的生发与修饰是近体诗的本质性特点。而陆机在创作中对形象的独立价值的重视,使其创作成为了近体诗风发展的起点。拟篇法在形象生发方面对诗人的训练,或许也是其在盛唐仍有生命力的重要原因。

在李白所处的盛唐时代的诗人,不仅自然接受了自陆机以来诗歌象意观的潜在影响,同时他们也在象意关系上进行着新的探索。而与陆机之不同在于,盛唐诗人又面临着来自齐梁传统的压力。

正如陈伯海所指出的,所谓“意象”,不能等同于诗中名物,而应是“表意之象”。齐梁诗歌可谓是形象的天下,齐梁的体物艺术将名物描写臻于精致,而精致的名物仍有待转化为“表意之象”,亦即在已经纯熟的形象描写中,加入“意”的成分。

与李白生活时代相近的盛唐诗人王昌龄意识到,单纯追求精致的形象描写,有可能导向篇体的散乱,他曾举例批评“无安身处”的诗:

诗有:“明月下山头,天河横戍楼。白云千万里,沧江朝夕流。浦沙望如雪,松风听似秋,不觉烟霞曙,花鸟乱芳洲。”并是物色,无安身处,不知何事如此也。(遍照金刚1290)

王昌龄列出的例子十分典型: 意象繁多而散乱,缺乏统一的意旨。“并是物色”是其典型表现,“无安身处”则是其本质。所谓“安身处”恰可与王昌龄标举的“意”互训,即指作者写诗的合理缘由。王昌龄所谓的“意”,并非指意旨是否正确,而是着眼于意旨是否能合理统摄诗中的物象。同样生活于盛唐的李白,应当也有类似的感触。在“象”中加“意”,形成“意象”,其实就是为精巧的形象描写找到“安身处”,这针对的是盛唐诗人眼中最迫切的诗学弊端。盛唐诗人在处理“意”与“象”的关系时,除了需要清醒地意识到其间的疏离性,更要有意识地将“意”与“象”结合起来。

与陆机一样,李白的《拟古十二首》也是在古诗的框架下重新处理“意”与“象”的关系。魏晋以来关于象意关系的思考,以及唐人在象意关系上面临的新问题,是其创作《拟古十二首》的重要思想背景。

三、 李白《拟古十二首》发展意象的方法

在《拟古十二首》中,李白发展原作的方法是多种多样的,围绕着“象意之辨”的命题,大致可以分为“象的生发”“意的生发”“象意相生”三个层面。1. 象的生发

在形象生发层面,李白既有对前人技法的继承,更有新的创造。

首先,李白继承了陆机拟古诗置换形象的做法。

例如,拟《行行重行行》以“越燕喜海日,燕鸿思朔云”拟“胡马依北风,越鸟巢南枝”,就是典型的形象置换,与陆机在此处使用的形象置换完全相同;又以“琅玕不能饭”拟“努力加餐饭”,诗句主题一致,而加上了“琅玕”的修饰,更显示出李白的语言特色。像这样不改变原诗句式,仅简单置换形象的例子,还有几处,如:

但写妾意苦,莫辞此曲伤。(《西北有高楼》: 不惜歌者苦,但伤知音稀。)

人非昆山玉,安得长璀错。(《回车驾言迈》: 人生非金石,岂能长寿考。)

体现出对象意分离的拟古诗思维传统的继承。

其次,在前人的基础上,李白甚至进一步加强了形象描述的骈偶化。

例如,古诗《今日良宴会》虽然罗列了种种奢华物象,却并未写成对仗句,而李白的拟作则出现了“吹箫舞彩凤,酌醴鲙神鱼”这样的对仗句,字面也较为厚重规整。又如其拟《西北有高楼》,在按原作情境写到“行人皆踯躅”时,以“栖鸟起回翔”与之构成对仗,为完成对仗而随笔点染,添加了“栖鸟”的形象。再如其拟《明月皎夜光》连续添加了“惟昔鹰将犬,今为侯与王”“得水成蛟龙,争池夺凤凰”“北斗不酌酒,南箕空簸扬”三组对仗。有的是利用原诗固有的形象,将原本不构成对仗的形象联系在一起;有的是调动想象力,添加形象,用新的对仗句表达自己对原诗的理解。

李白在拟古诗中,通过加入新形象,创造的较典型对句还包括:

闺人理纨素,游子悲行役。瓶冰知冬寒,霜露欺远客。(拟《迢迢牵牛星》)

玉露生秋衣,流萤飞百草。(拟《明月何皎皎》)

海水三清浅,桃源一见寻。[……]琴弹松里风,杯劝天上月。(拟《客从远方来》)

以上诗句均设象优美,句法娴熟,点缀在篇章中,为纵横捭阖的古体诗增添了几分精致。

再次,李白热衷于在原作形象的基础上生发新的形象。

李白的拟古诗会在原作没有形象描写的地方,加入形象描写。如其拟《行行重行行》,拟“相去万余里,各在天一涯”,作“汉水既殊流,楚山亦此分。”原作仅有叙述,毫无形象,李白加入了“汉水”“楚山”的形象,在叙述上则显得更为含蓄;又如同诗“望夫登高山,化石竟不返”,是原诗没有的内容,是李白的发挥,而这新加入的内容是有着很强的形象性的,作为末句,更有利于给读者留下深刻的印象,比原来用“努力加餐饭”作结,似更有结束感。

又如其拟《青青陵上柏》:

天地一逆旅,同悲万古尘。月兔空捣药,扶桑已成薪。白骨寂无言,青松岂知春。

这些形象都是原作没有的,只是根据原作的意旨生发出来的,而这些形象都打着李白的鲜明烙印。另如:

攀花弄秀色,远赠天仙人。香风送紫蕊,直到扶桑津。(拟《庭中有奇树》)

青天何历历,明星如白石。[……]乘月托宵梦,因之寄金徽。(拟《迢迢牵牛星》)

旷野多白骨,幽魂共销铄。荣贵当及时,春华宜照灼。(拟《回车驾言迈》)

长绳难系日,自古共悲辛。(拟《驱车上东门》)

日月终销毁,天地同枯槁。蟪蛄啼青松,安见此树老。(拟《明月何皎皎》)

以上诗句都加入了原作中没有的形象,且均与仙道有关,生动鲜明,富于奇异色彩,显示出李白强大的创造力。

李白的拟古诗还经常根据原作提到的形象,进一步想象其细节,进行演绎和描绘,如其拟《涉江采芙蓉》:

涉江弄秋水,爱此荷花鲜。攀荷弄其珠,荡漾不成圆。

“芙蓉”是原作中固有的核心意象,但原作并未描绘“芙蓉”的具体形象,而李白的拟作则不厌其烦地写到了荷花上露珠“荡漾不成圆”的细节,显得更加生动,也显示出李白在现实细节上的想象力。

又如其拟《庭中有奇树》云:“清都绿玉树,灼烁瑶台春”,增添了对“奇树”形象的具体描写。拟《迢迢牵牛星》云:“别后罗带长,愁宽去时衣”,借鉴闺情诗的常用意象,增添了对双星离别后情景的想象。拟《明月何皎皎》云:“月色不可扫,客愁不可道”,以“不可扫”的奇思,形容原诗中客观呈现的“月色”。细节的增加,较原诗增强了形象性,也显示了李白再现现实的能力。

复次,除了简单的形象置换外,李白还通过更复杂的形象变换,来实现诗歌面貌的改变。

例如其拟《明月皎夜光》:

运速天地闭,胡风结飞霜。百草死冬月,六龙颓西荒。太白出东方,彗星扬精光。鸳鸯非越鸟,何为眷南翔。

意象奇诡,几乎看不出原诗的风貌,但仔细推究,这几句与原诗中相应部分的功能是一样的,都在写冬夜景物。只不过原诗平实日常的形象,被李白置换成了神话中的形象。经过置换,李白的语言风格也得到了彰显。

又如其拟《客从远方来》:

仙人骑彩凤,昨下阆风岑。海水三清浅,桃源一见寻。遗我绿玉杯,兼之紫琼琴。杯以倾美酒,琴以闲素心。

原诗中来访的是世俗的“客”,这里置换为“仙人”,而叙述次序不变。第一联言来访;第二联言暌违日久;第三联描述来访者赠物;第四联用“以”的句式介绍赠物的用途。可以说仍然是亦步亦趋的拟法,只不过“仙人”的神异色彩让我们忽略了拟作与原诗的关系。李白在形象置换时使用的新形象,往往带有李白的鲜明特点,特别是具有神异色彩。这使得李白在充分借鉴古诗章法的同时,写出了自己的特色。仅凭置换形象这一最简单的手法,李白就足以令读者忘记原作。

拟古诗中的形象生发,说明了李白对形象的重视,继承并且超越了陆机。李白在拟古诗中强化形象的努力,继承了晋宋齐梁诗歌的精华,更表现出唐诗发展的一种趋势。李白在学习古诗的同时,也吸收了晋宋齐梁诗歌的优点,熔铸为唐诗重视形象而不失绮碎的新特点。

2. 意的生发

除了形象的生发,李白在拟古时,也同样重视新意的生发。

首先,像陆机一样,李白也有对原作情节的进一步阐释。

如其拟《今日良宴会》,有句云:“春风笑于人,何乃愁自居”,对为何要及时行乐做出了解释,这是原作没有的,春风笑人的想象也很生动。又如其拟《回车驾言迈》,有句云:“世路今太行,回车竟何托”,对为何要“回车”加上了自己的解释,这也是原作没有的。李白的理由是世路艰难,其中也有借题发挥之处。

拟古诗作者对情节再行解释,往往是对原作中的某句有很深的感触,加入了自己的人生体悟。比起形象置换的丰富奇诡,李白在重新解释原诗情节时,却显得不甚见长。这或许更可说明,李白写作拟古十二首的主要目的,并非抒写自己对人世的理解。

其次,李白的拟古诗也会用对仗句来表意,如:

日落知天昏,梦长觉道远。(拟《行行重行行》)

生者为过客,死者为归人。(拟《青青陵上柏》)

通过意象的并置、句间的呼应,使表意说理之句显得更加精致、警策。其中显示出的驾驭语言的能力,也是必须建立在充分学习六朝骈体诗文的基础上的。

再次,与陆机重在进一步阐释原有情节不同,李白会在原诗的基础上,加入新的意旨和评论。

李白在原诗基础上加入的新议论,不乏警策之句,耐人寻味,如:

人生难称意,岂得长为群。(拟《行行重行行》)

今日风日好,明日恐不如。(拟《今日良宴会》)

即事已如梦,后来我谁身。(拟《驱车上东门》)

风月长相知,世人何倏忽。(拟《客从远方来》)

这些诗句反映出李白思想的深刻与诗思的广博,透露出对人生无常、宇宙浩瀚的反思,对卑琐俗世的厌倦,以及对阮籍、陶潜等魏晋士人通脱自然的追步。

另一些时候,李白则是在原诗的基础上,顺着原诗的意脉,生发出新意,如其拟《今日良宴会》云:“千金买一醉,取乐不求馀。”原诗中没有提到千金买醉的思想,但在诗中所写的宴会上,产生这样的念头是很自然的。又如其拟《迢迢牵牛星》云:“银河无鹊桥,非时将安适。”这也是诗人面对牛郎织女的故事,产生的自然的隐忧。再如其拟《明月何皎皎》,结句云:

金丹宁误俗,昧者难精讨。尔非千岁翁,多恨去世早。饮酒入玉壶,藏身以为宝。

拟作先将原作的思乡之情置换为了忧生之叹,但没有到此为止,而是进一步生发出了金丹不可信任,不如姑且沉溺醉乡的议论。

复次,李白还会置换原诗的情节。

例如拟《庭中有奇树》《客从远方来》《明月何皎皎》的三首就把普通故人的来访置换为了仙人的来访,把对故乡的思念置换为了对长生的向往。这其实是形象置换的高阶形式,比单个形象的置换更具有整体性,也显示出新意。这也可以理解为,用形象置换的方法处理原作情节,以置换代替阐释,从而达到立意翻新的目的。所有的情节置换都是指向仙道体验,借古人的篇体描述仙道体验,从而证明仙道体验优于世俗享乐,或许这便是李白写作这组拟古诗的意图之一。

李白拟古诗在加强形象的同时,并没有偏废意旨的锤炼,而是热衷于加入自己的议论,这一特点是陆机拟古所无的。李白用自己的头脑重新思考古诗中的命题,用主体情志重新组织古诗的素材,这一点使李白的拟古与陆机有了本质的区别。李白在生发意旨时,主要借鉴魏晋古诗的资源、齐梁式的丰富形象与魏晋式的深沉思考,将之并存于自己的拟古诗中。

3. 象意相生

在李白的拟古诗中,象的生发与意的生发不是孤立的,往往是因象生意,因意生象。

如其拟《回车驾言迈》,有句云:“万族皆凋枯,遂无少可乐。”“万族皆凋枯”是拟原诗“所遇无故物”,稍加形象点染;下句“遂无少可乐”直写心绪,拟“焉得不速老”,立意稍有不同。这种因象生意的写法,是借鉴了古诗。

因意生象的例子更多,如其拟《今日良宴会》:

达士遗天地,东门有二疏。愚夫同瓦石,有才知卷舒。无事坐悲苦,块然涸辙鱼。

这些内容是原作没有的,是李白从原诗意旨中敷演出来的,而这些句子本身充满了形象,又使诗作更为丰富。李白在生发原诗意旨的时候,总是不忘记以形象点染,又如:

佳人彩云里,欲赠隔远天。(拟《涉江采芙蓉》)

客似秋叶飞,飘飖不言归。(拟《迢迢牵牛星》)

黄金高北斗,不惜买阳春。石火无留光,还如世中人。[……]提壶莫辞贫,取酒会四邻。(拟《驱车上东门》)

这些诗句无不营造出原诗所无的画面感。由此可见,在表达意旨的时候,李白远比古诗作者更为重视形象。

此外,李白的拟古诗还往往比原诗更富于叙述性,更多地加入动感,以意脉贯穿形象的倾向更为明显。

例如,《迢迢牵牛星》原作的写法更类似宫体诗,只有静态的画面,鲜有故事情节或大的人物行动,李白拟作则大量加入了客子飘零的叙述,大大丰富了人物的行动。又如,《西北有高楼》原作也较近宫体诗,偏于静态,李白拟作则加入了“堕”“悬”“沾”“弹”“卷”等动词,以动态的描写取代静态的描写,使诗句更加激越,人物形象更为生动,作品也显得更加完整。

李白的拟古诗,在“象”与“意”的方面都对原作有所发展。在“象”的方面,主要继承晋宋齐梁的传统,重视形象的丰富与细节,呈现出近体化的倾向;在“意”的方面,主要继承汉魏传统,在学习原作的基础上,重视个体情志的表达。“象”与“意”的发展是互相结合的,表意更具有形象性,写物更考虑整体性。相对而言,“象”的发展比“意”的发展显得更为突出。

结 论

拟古诗因与古人原作存在强烈的对应关系,可以逐句比较,所以更容易看出时代特色。因而,从李白的这组拟古诗中,很容易看出李白五古相对汉魏古诗的发展,特别是其对“意象”构建方式的探索。李白吸收了晋宋齐梁以来的形象塑造技巧,而又以此为工具,反拨齐梁式的形象塑造风格。与齐梁诗风相比,李白的进步之处在于,以形象为高扬的主体情志服务。这一进步的外在表现则在于形成了整体性较强的篇章。

从李白的拟古诗中,我们可以看到诗人构建意象的途径。他并没有抹杀形象,反而充分继承齐梁,在汉魏的基础上丰富了形象。只不过,所有的形象都为诗人高扬的主体情志所统摄,从而得到了更合理的组合。这不仅仅是对魏晋传统的复归,更是齐梁体物艺术的新变。

通过比较李白拟作与古诗原作,我们可以得出以下结论: 拟作比原作呈现出更多形象化、骈偶化的特征,是立足于唐诗文体系统的拟古,并非对汉魏古诗的简单复刻;拟作的形象化特质亦非齐梁传统的简单复刻,而是李白在六朝诗学重视形象的基础上,对形象做出的再创造,有着鲜明的个人特色;主体情志的高扬是李白拟作与前代拟作最大的不同,体现出盛唐气象,接续了汉魏风骨;主体情志的高扬与形象的进一步丰富并行不悖,说明了盛唐古诗对齐梁文学资源仍有继承;李白与陆机一样,善于通过形象的置换改变模拟对象的语言风格,这提示我们,李白的某些天才想象,可能只是对形象做了个性化的置换,其思路仍是有迹可循的;象的生发与意的生发在李白拟古诗里相辅相成,意味着李白在新的诗学基础上,接续了古老的兴寄传统。李白的意象建构,是诗学技巧发展成熟与兴寄传统再次成为诗学主导的结果。

注释[Notes]

① 本文所引李白《拟古十二首》,均引自王琦注: 《李太白全集》。所引《古诗十九首》,均引自逯钦立辑校: 《先秦汉魏晋南北朝诗》。下不复赘注。

引用作品[Works Cited]

遍照金刚: 《文镜秘府论汇校汇考》(修订本),卢盛江校考。北京: 中华书局,2015年。

[Bunkyō Hifuron.TheCollectedCollationandTextualResearchoftheLookingGlassesoftheSecretMansionofLiterature(RevisedVersion). Ed. Lu Shengjiang. Beijing: Zhonghua Book Company, 2015.]

陈伯海: 《意象艺术与唐诗》。上海: 上海古籍出版社,2015年。

[Chen, Bohai.TheArtofImageryandTangPoetry. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2015.]

胡应麟: 《诗薮》。上海: 上海古籍出版社,1979年。

[Hu, Yinglin.GatheringPoetry. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 1979.]

李延寿: 《南史》。北京: 中华书局,1975年。

[Li,Yanshou.HistoryoftheSouthernDynasties. Beijing: Zhonghua Book Company, 1975.]

楼宇烈校释: 《王弼集校释》。北京: 中华书局,1980年。

[Lou, Yulie, ed.AnnotatedCollection of Wang Bi. Beijing: Zhonghua Book Company, 1980.]

逯钦立辑校: 《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京: 中华书局,1983年。

[Lu, Qinli, ed.CompletePoemsofthePre-Qin,Han,Wei,Jin,SouthernandNorthernDynasties. Beijing: Zhonghua Book Company, 1983.]

钱志熙: 《魏晋诗歌艺术原论》。北京: 北京大学出版社,1993年。

[Qian, Zhixi.OntheArtofPoetryintheWeiandJinDynasties. Beijing: Peking University Press, 1993.]

杨明校笺: 《陆机集校笺》。上海: 上海古籍出版社,2016年。

[Yang, Ming, ed.AnnotatedCollection of Lu Ji. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 20116.]

王琦注: 《李太白全集》。北京: 中华书局,1977年。

[Wang, Qi, ed.CompleteWorksofLiBai. Beijing: Zhonghua Book Company, 1977.]

周勋初:“李白‘三拟《文选》说’阐微”。《郑州大学学报》第1期(2006): 101。

[Zhou, Xunchu. On Li Bai’s “Three Imitations ofSelectionsofRefinedLiterature”.JournalofZhengzhouUniversity, Jan.2006, No.1: 101]