| 精疲力尽的母亲们 |

伊芙、妮可、丹妮埃拉、克里斯汀和斯特凡妮在巴特武尔察赫市的这家疗养诊所接受治疗十天了。她们之前曾等候多时,因为这里一床难求,目前所有床位都满了。

这家母亲康复机构设有73个疗养诊所,可以同时为数以万计的女性提供治疗。如今,对此的需求量已经翻了数倍。在德国,生活着800万名至少有一个未成年孩子的母亲,她们中大约1/4都有治疗需求。

这些女人走进诊所,精疲力尽,焦虑恐惧,压力超负荷,患有抑郁症、关节炎、椎间盘损伤、骨质疏松症、糖尿病、肥胖、支气管炎、哮喘、高血压、神经性皮炎、牛皮癣、偏头痛或睡眠障碍。

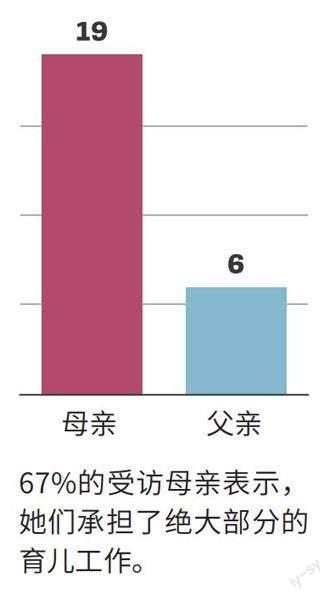

对于很多女性来说,疫情期间,家务和工作变得更加繁重。她们没有自己的时间和空间,无暇顾及自身需求。2022年1月,德国工会联合会经济和社会科学研究院的一项调查显示,67%的母亲表示她们承担了大部分的育儿工作,有20%的母亲必须因此减少工作时间。实际上,自疫情以来,她们工作时间增加的情况只出现在2020年4月第一次严格封城之时。相比之下,只有6%的父亲为照顾孩子减少了工作时间。德国劳动力市场和职业研究所的数据表明,疫情暴发初期,有14岁以下孩子的在职母亲中,一半都将自己的工作至少部分推迟到了晚上或周末去做。

德国一家公立医疗保险公司的数据表明,因精神疾病而请的病假天数于2020年达到一个高峰,而且增幅大的主要是女性。在联邦人口研究所的一次调查中,54%的母亲表示自己压力很大。其他研究和调查也表明,母亲们达到了她们的极限。疫情开始前,很多母亲就已经不堪重负,过去两年间,她们对生活的满意度更是持续走低。

她们的孩子有些至今仍在受隔离生活和远程教学后果的影响,居家办公、照顾孩子、做家务和孩子在家上学带来的混乱则让这些女性疲惫至极。在第一次封城期间,有16岁以下孩子的母亲中,约43%每周至少感到抑郁和绝望一到两次。对于父亲来说,这个比例是25%。

当然了,也有父亲深受其苦。接下来我们要讲的事情,可能会让一些父亲感到委屈,比如那些在幼儿园因人员短缺而必须关闭时,不得不立刻中断办公室的工作去接孩子的父亲,带着孩子耗费大量时间去看医生的父亲,不仅知道他们的孩子最爱吃什么,还经常做给他们吃的父亲。

他们不会在本文中看到自己的家庭生活和伴侣的样子。他们会想,他们也过得很累,有时也会感觉压力超出了自己所能承受的范围,也承担起了这样那样的家务,尽管如此,他们却并没有抱怨。但是,像这样伟大的父亲,只是少数。

居家办公的日子确实改变了一些家庭中的家务分配:父亲开始叠衣服,比以往更能响应孩子的呼唤,很多父亲第一次认识到了育儿和做家务需要耗费多少时间和精力。在我们的印象中,比起上一辈,如今的年轻夫妻大多愿意更公平地分配家务,然而,调查得出的结论却完全不同。

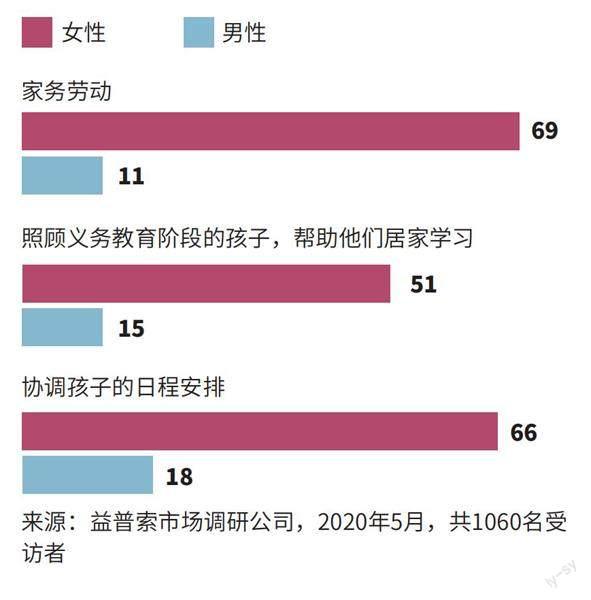

在德国第一次封城期间,宣称主要是自己负责家务或育儿的男性和女性所占百分比

在市场研究公司益普索为贝塔斯曼基金会进行的一次调查中,69%的女性表示自己在2020年第一次封城期间承担起了绝大部分家务。男性的这一比例只有11%。照顾孩子和在家上学的问题也相似。一半的母親认为自己应该负起责任,而这样认为的父亲只占15%。联邦人口研究所的数据表明,如果最小的孩子还不满12岁,那么母亲每天需要在照顾孩子上花8到10小时,而父亲每天只有4到6小时。

原因不只在于男性一般挣得更多,或是工作让他们无暇顾及家里。疫情让我们清楚地看到,成为母亲意味着时刻待命,很多女性仍一如既往地扮演着数百年前的女性角色。即使她们感到痛苦,也往往一声不吭。她们很少求助,而且往往会对熟人隐瞒自己寻求治疗的事。

疫情期间待在家里的孩子们

疫情期间待在家里的孩子们在德国,传统的角色分工仍然占据主导地位:母亲角色是天生的使命,母亲育儿是爱的工作,在此过程中,禁止抱怨。如果女性唉声叹气,就会被认为太过敏感脆弱,喜欢哭哭啼啼,这也导致她们的诉求不被认真对待。

而社会依赖于她们的照料工作。根据联邦数据统计局的一项调查,女性为家务、家人、邻居和朋友付出的所有时间,价值约5000亿欧元。虽然这组数据来自2013年,目前没有更新的数据,但可以肯定的是,新冠疫情期间的相应数据只会明显更高,子女津贴和其他减税规定都完全不能抵消母亲们的付出。她们承担的工作被视为理所当然,而且无偿。

巴特武尔察赫市位于阿尔高山区,在一片高沼地的边缘,这里有草原、田地和温和起伏的山丘,市里有一个城堡、一座泥炭博物馆和一个古典主义的教堂。疗养诊所是一栋两层的楼房,有长长的走廊,墙上是黄、橙和赭色的宽条纹,这些温暖的颜色让人感觉很舒服。这里有两间医生办公室、一间“静默房”和一个摆着棕色皮沙发椅的休息角。公共休息室里有书架和一台电视,还有一台全自动咖啡机,卡布奇诺售价一欧元。女人们住在单人间里。她们曾经很久都不愿意承认,是她们自己过度损耗了自己的身体,直到精疲力尽,再也无法继续。她们中的五个讲述了自己的经历。

| 伊芙 |

伊芙在一家职业学校教信息技术,她的女儿21岁,正在上大学,儿子18岁,一年前高中毕业了。她说,封城期间的居家生活让她不堪重负。

一方面是她的孩子们。女儿喜欢在上视频大课的同时发短信或浏览图片网站,儿子则在床上上网课。他们懒散的样子简直要让伊芙疯了,她不得不时刻督促他们。她说,都是牺牲了她,他们才能舒舒服服的。她的两个孩子问她,她到底想做什么,这是他们自己的生活。伊芙记得她是这样回答的:“是的,但这是我的责任。”

疫情期间感到压力很大的在职员工所占百分比

来源:坎塔尔民意调查,超过6100名受访者

来源:坎塔尔民意调查,超过6100名受访者另一方面是她的课。她知道学生们在家是什么情况,她只需要看看自己的孩子就明白了。她点一个学生回答问题,却没有收到任何回复,之后这个学生说他去上厕所了。也许是真的,但也很可能根本不是。一个女生说自己流鼻血了要请假,另一个说要接个她等了很久的紧急电话。

她讲课时,她的丈夫坐在她对面。他也居家办公。她能听到他打电话,他也能听到她和学生们说话。她工作时开着两个屏幕:一个用来为全班分享资料,另一个用来回答学生提问。她想激发学生们的积极性,让他们更好地备考,但却深感无力。

疫情前,每到冬天,这家人都会在周四晚上一起打扫家里的卫生,周五则开着房车去滑雪,呼吸新鲜空气,运动运动,放松地聊聊过去的一周,而这一切都在封城中化为了泡影。

伊芙说:“我原本想,疫情来了,我必须更好地承担起自己的角色,不管是老师,还是母亲。”一直以来,对她来说,“一切尽在掌握”都十分重要。封城期间,她比之前更彻底地搞卫生,常常在晚上失眠时起床熨衣服。以前一般是儿子用吸尘器打扫清洁和扔垃圾,但现在她也开始做这些,因为她希望儿子能好好学习,更好地准备毕业考试。

但是,她突然变得无法集中注意力了。2021年3月的一天,她坐在电脑前和学生们打招呼,上传了教学资料,然后说:“我现在不知道该说什么了。”她关掉摄像头,哭了。

著有《女性的精疲力尽》一书的社会学家弗兰西斯卡·舒茨巴赫说:“女性被赋予了‘全面责任。在我们生活的时代,女性解放戴上了丑陋的面具。女性取得了很多成果,进入了领导层,可以从政,可以爱她们所爱,可以堕胎,也能在视频网站有自己的频道。尽管如此,要和男性一样成功,女性需要承受的工作量仍然至少是男性的两倍。她们在工作、家务和育儿上都必须是榜样。如果一个女性作为母亲、主妇、在职员工、无偿劳动者、妻子和家庭成员照料者都能尽善尽美,一方面她会大受表扬,而这会促使她加剧以这种方式进行自我剥削,最后甚至崩溃,另一方面,由于付出了大量的无偿劳动,她在老年时的经济状况往往会更差。”

还未成年的小女孩就已经相信“全面责任”原则了,她们觉得现代女孩应该是全能的:独立自主、性感、有事业心、温柔体贴、顾家、共情能力强。舒茨巴赫说:“就像某种会下蛋、能产羊毛、能挤奶的母猪。”

| 妮可 |

刚进入疗养诊所时,妮可在自己的单间来回踱步,如同一只被困在鸟笼中的老虎。她一个人在网上看电视剧,不想和其他女人有任何关系。她惦记着孩子们的日程安排:“明天下午要看口腔颌面外科医生,希望他们在家想着这件事。”几天后,她端着一杯茶,去了公共休息室,等待有人坐过来。不久就有人问她:“你从哪里来?发生了什么?”

她生活在莱茵地区,每周工作30小时,和孩子的父亲分开了,八年来有了一个新伴侣。她的儿子14岁,性格比较内向;女儿17岁,喜欢和她唱反调,故意激怒她,富有攻击性。妮可说,她知道青春期可能就是这样,但她感觉孩子们的行为榨干了她的活力。不管她做什么饭菜,他们都不喜欢吃。她下班回家后,洗碗池里是没洗的碗筷,到处都乱糟糟的。她说,封城期间,孩子们整天穿着睡衣游荡,完全不学习。

她的新伴侣是个推销员,认为她无法教育好自己的孩子,而他从来不管继子女。晚上,如果看到妮可坐在沙发椅上,他会说:“怎么?你现在居然有时间坐在电视机前了。”她说,她从未学会寻求支持。和其他母亲保持一致,必须符合某种期待,总是让她感到压力重重:孩子的生日必须大力庆祝,准备一场表演,自制邀请函。“我们家只有我做这些事。而我做的一切,都被视为理所当然。”她说,“我的伴侣说我总是让自己过分紧张,听到这话,我开始大喊大叫。”

在疗养所,妮可和其他人一桌吃饭,彼此被有机玻璃板隔开,很多地方写着“为了您和大家的安全,请保持距离”。妮可说,她想不起来上一次有人为她准备好饭菜,她不需要对任何人、任何事负责,是什么时候了。在這里,她想了很多,开始怀疑自己的人生规划。

“我不知道我的伴侣对我好不好,”她说,“我也不知道我的孩子对我好不好。”在接受治疗前,她不敢说出这样的话。最近,她和一个女性坐在一起,说起以后的生活——九天后她们就要离开这里了。这个女性说,她不思念自己的丈夫和孩子。“我想,我也一样。”她说。

大部分母亲都害怕被当作坏妈妈。舒茨巴赫说:“如果一个女性被认为是个坏妈妈,那么孩子的一切问题都会归咎于她。”母亲认为自己无法做到完美,感觉自己被过度要求了,这导致她们缺乏自我价值感,有负罪感、羞耻感,也更容易抑郁。

家庭研究者们说,几代以来,带孩子的女性都会感到压力,但是近年来,这个问题变得更加严重了。家庭的一切几乎都围绕着孩子,而不是父母的需求和兴趣展开,父母“沦为”了服务员。

父亲们也会因此痛苦,但他们在公共舆论中的状况往往比母亲好得多。“离婚后,如果一个父亲每两周只安排一个周末看望自己的孩子,那他就能为社会所接受。”舒茨巴赫说,“但如果是一个母亲这样做,她就会被迅速贴上‘只顾工作、冷血、狠心的标签。”

| 丹妮埃拉 |

丹妮埃拉来自鲁尔区,是一名重症监护室护士,也曾照顾新冠病人。她的工作很辛苦,有时候没有时间吃饭喝水,穿着防护服跑来跑去也让她感觉非常累。尽管如此,她有时还是宁愿去工作,也不想待在家里,因为工作时她感觉自己被需要,在家却总觉得无法满足期待。

她的儿子六岁,丈夫在接受转行培训,婆婆得了癌症。她6点到14点上完早班,去医院看婆婆,把脏衣服拿回家,去购物,常常晚上七点左右能到家。她的儿子想和她一起玩,她却疲惫不堪,只想躺在沙发上。她的丈夫觉得她应该为了孩子振作起来。平时,丈夫负责做饭,两人一起洗衣服。丹妮埃拉觉得她的丈夫不会叠内衣。“我感觉自己总要管一切事情。我想,如果我不做,就没人会做。就算有人做了,也做得不对,因为只有我知道该怎么做。”丹妮埃拉说。

| 克里斯汀 |

克里斯汀是一名全职妈妈,她的女儿14岁,儿子16岁,她的丈夫在信息技术行业工作。克里斯汀的女儿已经几个月没去上学了,总是抱怨肚子疼,还曾试图轻生。她猜测女儿是被同学欺凌了,但她也认为,女儿的不幸是她造成的。她说:“我的女儿需要接受治疗,但疫情期间没有地方可以接收新病患。只要孩子不好,母亲们就会认为是自己的问题。”来到疗养诊所后,她找到了平静,但这能维持多久呢?她很可能会回到原来的生活。

但是,哪怕一个女性全职工作,她做家务的时间一般也不会因此减少。据调查,没有孩子的女性每天在家务上花的时间是她们丈夫的两倍,而对于家中幼子不超过六岁的夫妻,熨衣服、打扫清洁、做饭和教育孩子的时间,父亲平均为47分钟,母亲平均为2小时23分钟,不管是工作日还是周末都不例外。即使女性是家庭收入的主要来源,她们大多仍然比男性承担了更多熨衣服、打扫清洁、做饭和教育孩子的工作。

自称因为育儿而减少了工作时间的母亲和父亲所占百分比

来源: 坎塔尔民意调查,2022年1月,6419名受访者

来源: 坎塔尔民意调查,2022年1月,6419名受访者难以估量的还有精神负担,即因繁琐的育儿和家务安排而产生的压力。“哪怕刷马桶的是父亲,很多母亲只是在一旁指挥,”舒茨巴赫说,“但她们得负责安排一切,得想着孩子们的生日快到了,要去看医生了,冰箱食物不多了,要补充库存了。如果她们做不到,就会被认为是‘坏妈妈。”

传统的性别角色分工不会自己消失,一个原因在于,我们的社会仍然缺乏促使父母平等分工的制度:18%的小学生父母无法将孩子按需长时间托管给学校,幼儿园提供的看护时间也常常太短,尤其是对三岁以下的幼儿。

根据经济合作与发展组织的数据,有12岁以下孩子的德国女性中,75%表示自己在新冠疫情第一年承担了绝大多数的育儿看护工作;经合组织成员国中只有土耳其的比例更高,为76.6%;相比之下,以色列的这一数据仅为44.4%。

舒茨巴赫相信,家庭政治改革一直无法推进,是因为无偿的照顾对社会发展极其有利。“如果没有母亲承担责任,我们的社会就无法继续发展。”她说,“越认为女性应该承担起这些任务,就越好。不将这类工作视为艰辛的劳动,而是宣称女性天生爱做这些工作,就不用给她们付钱,或者只用付很少的钱。护理人员和教育工作者也能感受到这一点。我们受资本操纵的体系坚称,照顾是一种最好能无偿实现的道德义务。”

不只是社会制度和没有分担意愿的男性让母亲们的生活变得艰难,她们自己也对此作出了贡献。莱布尼茨社会科学研究所2017年的一项研究表明,母亲们很少让自己的儿子帮忙做家务。一些研究得出结论,女性的多重压力是自己造成的:她们不会分派任务,而且难以忍受不符合她们预期的结果。一些男性批评女性不够放松或是容易变得歇斯底里,并称她们将家务看得太过重要。他们的冷漠其实是一种权力的展示,不仅贬低了女性承担的劳动,还让自己得以逃脱家务的重担。此外,女孩从小就被教育要以更高的标准做好清洁和照顾工作,她们的行为也是在效仿自己的母亲。

| 斯特凡妮 |

疫情期间,斯特凡妮疲于奔命,总是情绪失控,忍不住吼叫自己不到三岁的三胞胎。一天,她的母亲打来电话说自己迷路了。自那以后,斯特凡妮的生活中又多了一个患有痴呆症的老妇人。

斯特凡妮感觉精疲力尽,心情抑郁,不时耳鸣,无法集中注意力。正因如此,她来到了疗养诊所。她生活在黑森,丈夫是手工业者。孩子出生后,她开始在一家大公司的市场部门工作半天。对此她很犹豫,因为她之前一直都全职工作,但幼儿园太早放学了,而且疫情期间,她永远不知道孩子们是否会因为有患病嫌疑而被送回家。

一天早上,斯特凡妮在办公室打电话处理母亲养老院名額的事,老板听到后对她说,她应该下班后再打这种电话。她本可以休假来处理这些事,但她需要将假期用在应付孩子无法上幼儿园的日子。她去养老院看望母亲,这位老妇人说她很害怕,因为有人要拖走她。斯特凡妮安慰她,但当护工问她能否经常过来探望时,她只能回答,她没有时间。她感觉自己既是不称职的母亲,又是糟糕的女儿。她在社交网站上读到一些母亲的故事,她们在离开丈夫后仍然将日子过得很好。她想,她是不是也应该做到。

开车去疗养诊所的路上,斯特凡妮在路过的第一个加油站哭了五分钟。在周四的“能量管理”讨论课上,20个疲惫的女性思考自己要如何在不崩溃的前提下过好日常生活。她记下了自己的想法:“为何不能成立援助机构,对生病的儿童提供支持,开设全国统一的全年龄段全职儿童护理服务?”她表示,母亲们应该为她们的照顾工作收取报酬,根据儿童年龄按小时计费。

舒茨巴赫建议家庭将这种工作量可视化,制定表格,写下谁清洁浴室、需时多久,谁做饭、购物、为孩子读书。此外,还要考虑每个人承受的精神负担大小:在孩子开生日派对之前,谁负责发联络信息?谁要日常回复学校聊天群里的消息?

整理这样的表格能让家庭生活更放松。父亲带孩子们去游泳,这还不算什么。当他为所有人装好洗浴用品,游泳结束后收拾东西,洗掉湿漉漉的泳衣并晾晒好,把袋子挂回原处,才算做好了一件事。游泳让人饥饿,饥饿的孩子不会再有精力闹腾。

很多母亲都在寻找放松的方式,然而瑜伽课、健身甚至年假的效果显然都不够持久。根据一家民调机构的调查结果,2021年,约一半德国人在休假刚结束几天内就觉得累了。42%的女性表示,堆积如山的家务很快就会让她们感觉跟没休过假一样,而这只发生在21%的男性身上。

“这个问题无法依靠自身解决。”舒茨巴赫说,“实际上,呼吁更好地平衡工作和生活常常会导致额外的压力,从而更容易让人累垮,毕竟你很可能都没时间摊开自己的瑜伽垫。”

舒茨巴赫说,如果父母双方都有义务为了家庭放弃全职,去做兼职,那么育儿和家务分工也许会慢慢变得公平一些。而要真正实现公平,得是为家庭付出的劳动得到支付的时候。

多年前,社会学教授弗丽嘉·豪格设想了一种优质生活的范本——平等分配做四件事的时间:工作时间,给亲人和朋友的时间,给政治和社会责任的时间,給自己和自身成长的时间。一个人每天清醒的时间约为16小时,可为每个领域分配4小时。在德国,到目前为止,这样的思想还是乌托邦式的,很多人就算留给自己的时间很多,可能也并不会觉得幸福,毕竟工作能带给人如此多的成就感,有些人在八小时的工作时间后还想接着加班。

联邦人口研究所的马丁·布佳德表示,我们必须预防孩子出生第一年大多自然形成的“专业化陷阱”。“母亲喂奶、关心孩子,父亲提供支持,也许还能休两个月陪产假。但是,总体来说,他没有足够的机会锻炼自己的育儿技能。”布佳德说,“传统的角色分工就这样悄悄出现了,哪怕一对夫妻之前并没有这样计划,只是因为女性做这些事更多,最后就自然而然这样了。”

布佳德建议,从孩子出生第一天起,就要有意识地控制这件事,“男性必须从一开始就更多地参与育儿,赢得足够的育儿机会,就像女性争取平等就业的权利那样。劳动力市场必须为此改变。我们需要有为女性和男性准备的兼职工作,父母必须能按照孩子年龄暂时上正常工作时间60%、70%、80%或90%的班,而且不能因此影响他们的职业发展。”

布佳德表示,我们必须强调这种印象:育儿不是负担,而是机会。这样,承担了太少育儿工作的男人最后会被认为受到了歧视,因为他们缺乏与孩子进行深度交流的时间,丧失了由此获得情感满足的机会。

[编译自德国《明镜周刊》]

编辑:周丹丹