如果人们在贸易中心看到别人掉了钱包,会有什么反应?如果亲眼目睹小偷从别人口袋里掏钱包呢?有多少人会帮助迷路的儿童?人们的冷漠或者同情从何而来?社会心理学家试图了解现代都市人的心理状态。本文记者参与了美国教授哈罗德·塔库什扬在莫斯科领导的一系列实验。

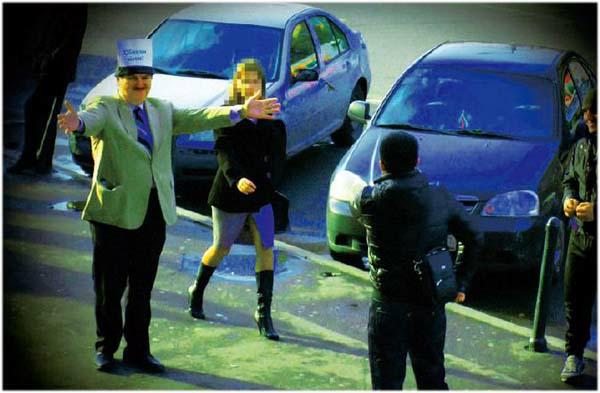

实验从拥抱开始,对我来说这是最难的。我张开双臂,笑着向一位行人走去,要想绕过我不太容易。

美国教授哈罗德·塔库什扬在莫斯科街头做拥抱行人的实验。晚些时候,这项实验还将在圣彼得堡、新西伯利亚和其它城市进行。

美国教授哈罗德·塔库什扬在莫斯科街头做拥抱行人的实验。晚些时候,这项实验还将在圣彼得堡、新西伯利亚和其它城市进行。“拥抱一下吧!”我对一位走近的男子说。

“不!”那人高傲地回答,轻巧地从我身边绕了过去。不过在此之前,我已经跟一个目光严厉的老太太抱了一下。

我用这种方式跟莫斯科人交往了10分钟左右,知道自己不会挨揍,很多人同意跟我拥抱,特别是姑娘们。

接着,我请陌生人跟我握手,向路人分发糖果,一次又一次故意掉落钱包,然后观察周围人的反应。莫斯科人并不喜欢为难人:很多人跟我握了手,差不多所有人都接了糖果,无一例外地都归还了钱包。几乎没有人眼露凶光。

我们所做的是城市心理学的典型心理测试,我们想看看跟其它大城市的居民比起来,莫斯科人有多热心。这些实验最早是在70年代的纽约进行的,从那时起,在世界的很多大城市都做过。

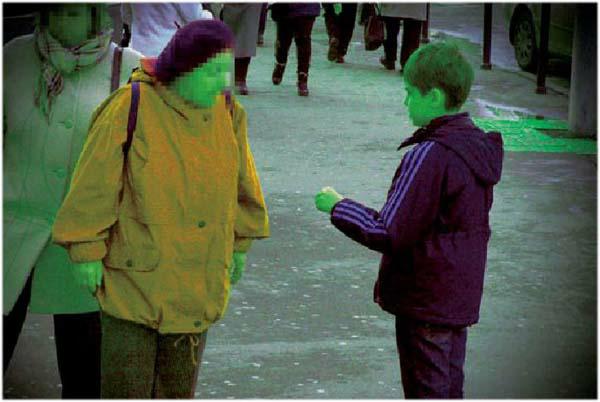

“走失的儿童”和准备帮助她的妇女。一项考察人们同情心的实验。

“走失的儿童”和准备帮助她的妇女。一项考察人们同情心的实验。实验的领导人是纽约福特汉姆大学教授哈罗德·塔库什扬,一个满面红光的活跃人物,留着可笑的小胡子。他在人群中很显眼:浅色西装,自信沉稳,专注地盯着行人的脸,笑容满面,一下子就能看出他是个老外。

新新正常人

我跟哈罗德是在莫斯科市立心理师范大学的课堂上认识的。

“莫斯科是世界上最大国家的最大城市。”哈罗德从一些数据统计开始,“这里有多少人,1200万?哪种生物过着如此庞大的群居生活?蜜蜂最大的群居个体为5万个,蚂蚁10万个。人是群居动物中最独特的物种,虽然传统上群居的人类个体不超过300人。我们总是拼命地往大城市钻,可即使对于我们这样的物种,这种生活也是不自然的。”

座无虚席的教室里,来的似乎都是其它物种的代表——看着他们,你会觉得,对于大学生来说,没有也不可能有比生活在大城市更自然的事了。

哈罗德提了一连串问题,想引起学生们的思考。

“你们常常遭遇堵车吗?”

“是的!”

“莫斯科干净吗?”

出乎意料的是,“是的”这一回答的声音比“不”还要响亮。

“莫斯科人友好吗?”

每一次“是的”的回答都更加肯定。哈罗德放了一段视频:先是1938年空荡荡的莫斯科地铁,然后是现在高峰时段拥挤的人群。

“你们喜欢坐地铁吗?”

视频没起作用,教室里再次异口同声地响起“是的”。

“那么,你们生活在这里幸福吗?”

“是的!这要看……情况而定……”大厅里人声嘈杂。

哈罗德动作夸张地把一张千元钞票扔到地上,教室里静了下来。

“如果我走在街上掉了钞票,周围的人会怎么做?有3种情况:反社会的人会悄悄地捡起来,亲社会的人会叫住你,而中立派则不予理睬。那么,谁想把钱私自留下,请举手!”

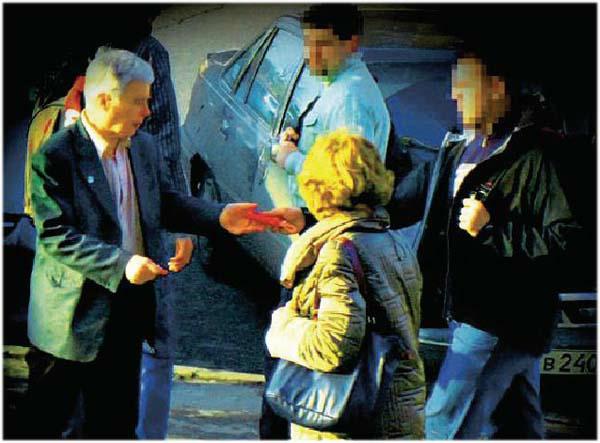

行人把钱包还给莫斯科国立人文科学院副教授亚历山大·瓦洛诺夫。瓦洛诺夫是米尔拉格姆实验项目的俄罗斯首席专家,正是他组织邀请哈罗德·塔库什扬来到莫斯科的。

行人把钱包还给莫斯科国立人文科学院副教授亚历山大·瓦洛诺夫。瓦洛诺夫是米尔拉格姆实验项目的俄罗斯首席专家,正是他组织邀请哈罗德·塔库什扬来到莫斯科的。令人意外的是,反社会的人不少,亲社会的更多些,而中立派几乎没有,也许他们本该举手,却没有举罢了。

“在乡下情况就不同了,”哈罗德得意地说,“那里的人更愿意施以援手。文明建立伊始,人们就把城市看作是产生各种问题的罪魁祸首,这一点儿也不奇怪。圣经里的天堂是花园,而城市的第一个建造者该隐,是第一个杀人犯。圣经里还有哪些城市,你们知道吗?所多玛,蛾摩拉,巴比伦,全都污七八糟的。耶稣生在乡下,可是一来到耶路撒冷,就被杀害了。从那时起,城市的地位没有什么变化。城市就是问题所在。但是我们的观点和现实的情况并不一致,无论在哪个时代,人们总是从四面八方的农村涌进城市,而不是相反。当然,也有城市居民向农村迁移的情况,但都是特例,大规模的趋势总是反向的。我把这叫做城市的反常现象。请问,你们有谁想生活在大自然中,生活在对人而言更自然的乡下?”

一阵短暂的静默之后,一个勇敢的姑娘举起了手。一下子,她就吸引了坐在椅子上和台阶上几百名都市人的惊异目光。

“大城市的生活不正常,但是未来发展更快的却是大城市,今天我们身处其中就能确定,什么是正常的,什么是不正常的。您是一位新新正常人。”哈罗德总结道。

“我们握个手吧!”对大城市的居民来说,这是一个奇怪的建议。

“我们握个手吧!”对大城市的居民来说,这是一个奇怪的建议。冷漠无情?

“帮帮忙吧,我迷路了。能帮我给爸爸打个电话吗?”

我10岁的儿子费佳站在距离“列宁大街”地铁站不远处“欧尚”超市入口的楼梯上,可怜兮兮地缠着路过的行人。

我不敢相信自己的眼睛:大多数人并不打算帮助孩子。有人转过身去,加快了脚步,有人说“我没空!”,有人把孩子打发到超市保安那里。当然,并非所有人都这样,不过愿意帮忙的人不多——基本上是女人,通常是上了年纪的女人。我站在一边,当看到有人准备掏出手机打电话时,走了过去,向他致谢,解释说我们是心理学家,在测试莫斯科人的热情。人们带着使命已经完成的表情走开了。

不远处的咖啡馆里,几名大学生在观察我们,记录他们看到的内容,摄影师拍下事件经过,以便日后清点人们的反应类型。一直到我们被保安粗暴地赶走时,共有20个人帮助费佳,至于路过的人总共多少,我不知道,大概不少于几百吧。

此前一天,我跟费佳看了一个视频,视频里一个跟他同样年纪的男孩在80年代的纽约做同样的实验,当时人们全都弃他而去。我们认为在现代莫斯科不会发生这种事,这倒不是因为我们更有人情味,而是因为用手机给爸爸打个电话比较容易。费佳希望亲自参与实验。

我的假设并不成立——原因不在于手机。视频中也有其它镜头:在纽约的小镇上,人们几乎总会来帮忙,这个规律也在做其它实验的时候出现过。心理学家想出的实验题目可不少呢!比如保罗·阿马托拍摄过一部片子,一个男人一瘸一拐地走在大街上,突然摔倒,发出凄惨的叫声,他全身痉挛,卷起裤腿,把一条流血的腿展示在行人面前,见此情形,小城市和乡镇地区有一半的行人停下了脚步,而在大城市,这一比率为15%。

难道说,自古以来,人们信以为真的大城市会让人变坏的说法是正确的吗?城市生活是怎么让人变坏的,它到底对人产生了哪些影响?

不胜其烦

“城市居民并非铁石心肠,”哈罗德安慰我说。“问题在于各种刺激过于饱和。城里发生的事太多了,人们要忽略其中的99%,才能正常行动。他们无法注意到别人。在乡下,人们在路上相遇时,总会自然而然地打个招呼。可在地铁里,你很难开口跟人群中的陌生人说话。不过在实验中,我们发现,一旦人们注意到了某个人,就会变得很友好。乡下居民对陌生人很谨慎,一旦城里人明白需要帮助,就会比乡下人表现得更加热心。”

我想起古典社会学家马克斯·韦伯说过的一句话,他说城市脱胎于农村的起点,就是当居民不再互相问好的时候。

韦伯认为,人与人之间的关系是区别城市和乡村的标准,城里人各自为政,互不关心。这种冷漠随着城市规模的增长而增长,在农村,人们生活在亲戚和熟人之间,小城市里周围的人都是邻居,在大城市,知道“你是哪个区的?”比较重要,而在发达的大城市,居民甚至不知道楼上楼下的邻居叫什么名字。

城市居民之间的交流几乎为零。我们在陌生人身上最先看见的是他的“制服”——售货员,医生,官员。我们不胜其烦,面无表情,冷若冰霜——这是一种保护手段,有助于人们逃避个体接触,再大的精力也无法应对我们在一天之中遇见的所有人。当然,如果我们日复一日地遇见同一名售货员,我们之间的关系可能比较“人性化”。但是居民的流动性阻碍了这种关系的稳定,最终不是售货员被解雇,就是我们搬家了。

快节奏的生活让我们认真守时,这似乎是城市居民最自然不过的特征,也是农村居民和发展中国家居民无法理解的地方。大城市的事情那么多,距离那么远,守时是避免混乱的唯一救星。城里人的忧虑有时直接取决于城市的活跃程度:即便在彼得堡,也能从看手表的频率上分辨出谁是莫斯科人。不久前,一项在欧洲数十座城市进行过的实验证明:城市的规模越大,居民走路的速度越快。

“改变大城市居民的重要原因是”哈罗德开始总结,“他们必须适应这种过度的饱和状态。我们比50年前干得快,说得快,想得快。城市越大,能量就越多。”

不屈从的人

用科学的,即实验的方法研究城市对人的影响,是斯坦利·米尔格拉姆提出来的。他在70年代发表的著作《城市生活体验》拓展了一个新的科学领域——都市心理学。

“莎士比亚说过,城市是住在里面的人,”哈罗德对学生们说道,“米尔格拉姆研究的不是城市的经济,不是建筑,而是居民和都市心理。他感兴趣的是,城市对人的个性、行为、价值观和与其他人的关系有哪些影响。他51岁英年早逝,也许你们不觉得51岁很年轻,可我觉得年轻。现在,我们在莫斯科做的实验都是他想出来的,所以你们得小心。”

“你们知道米尔格拉姆的名字吗?”哈罗德有点担心地问。

同学们异口同声地回答“知道”。这个自然,斯坦利·米尔格拉姆是社会心理学界的传奇,每一个心理学学生都知道他所做的实验:证明人们多么容易臣服,盲目屈从能够走得很远。米尔格拉姆让实验志愿者去电击另一名志愿者——“学生”,以刺激他的学习能力(事实上根本没人受到电击,扮演学生的是实验助手)。大多数参加实验的人甚至愿意给人足以致命的电击,如果穿白大褂的权威人物命令他们这么做的话。

“我有幸在他门下学习,”下课后,哈罗德对我说,“他内心自由,异于常人,很不安分,总给人带来惊喜,每堂课都让我们受到震撼。他是一个自主对待生活,拒绝盲目遵从规则的人。他的实验就是他个人生活的一部分——他很想教会别人不要不加思索地听从权威。我记得有一次,他把阿尔伯特·班杜拉所做的在当时很有名的波波玩偶实验叫做垃圾,在那个实验里,小孩看见大人拳打脚踢一只玩偶娃娃,就跟着照做,即模仿侵略性行为。”

“他把这叫做攻击,”米尔格拉姆生气地说,“对一个供人发泄的拳击娃娃,除了打它,还能怎么办!要是孩子们去拥抱它,我倒真的会担心。”

“他给我们上的第一堂社会心理学课给我留下了特别深刻的印象,”哈罗德接着说,“他让每个人拿出一张纸,签上姓名,写下对其他同学的评价。然后,他把纸收上去,按顺序念出内容:先是做评价的那个人的名字,然后是逐条评价。这是一个刺激性很强的实验,不太舒服,让人难堪。然而这个愚蠢的要求是我们自己执行的,他有权这么对我们,也是我们同意了的。那堂课很强硬,但是我们学会了在屈服之前三思而行的道理。这就是他想向人们传达的重要信息。”

“那么,所有人都屈服了吗?”

“嗯,差不多所有人。”

“差不多?”

“我没写。他收完纸条后,说,‘你们一共13个人,可我收上来的纸条有12张。我把头缩进肩膀。我怕极了,因为其实我也像其他人一样软弱。‘对不起,我没写。我说,‘我觉得同学之间不该互相评价。‘OK,他只说了这么一句。直到现在,一提起这件事,我还觉得脸红。能当他的学生,多么幸运!”

沉默的目击证人

我漫不经心地闲逛,把钱包从口袋里掏出来扔在地上——似乎不是故意的。要制造一种无意的效果并不容易,可周围那么多人,谁也没注意到我。每次我掉落钱包,总有行人立刻捡起来还给我。

“莫斯科人很友善。我们在米亚斯尼茨基大街扔掉钱包,百分百都被还了回来。在一间酒吧里也做过同样的实验:有个姑娘掉了钱包,立刻就有3名小伙子跑过来捡起它。”

“也许放点美元更有诱惑力。”我开玩笑地说。

“应该试试!”哈罗德认真地思索着。“我认为,同样的情形,莫斯科不同地区的人会有不同的反应。我听说明天在柳布利诺有一个游行,也许我们该去试试?”

我知道他说的是“俄罗斯仪仗队”,立刻加以阻止。

“您认为,那儿的人不太友好吗?”

“要是在杜马做这个实验会怎样?”

“那您的钱包就真得丢了!”我皱着眉说。看起来哈罗德并没完全理解我的意思。

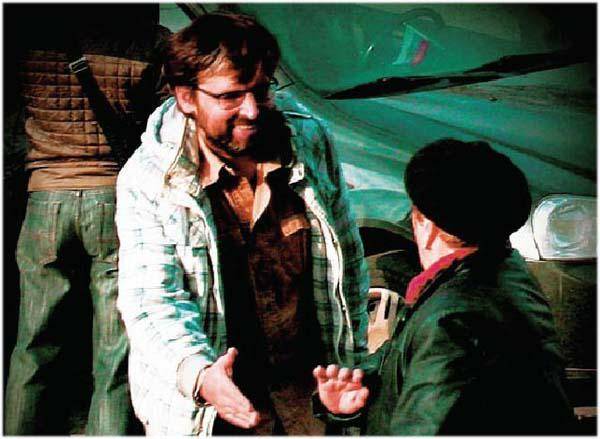

还有一个跟钱包有关的实验——偷别人的钱包,看目击者如何反应。

“米尔格拉姆认为,要想弄明白为什么街头犯罪没人管,最好的办法是亲手促成犯罪,然后观察人们的反应。”哈罗德解释道。

我们看了一段实验视频。一个穿黑色皮夹克、戴着墨镜和小帽子的可疑人物正在撬开一辆汽车的车门,从里面拿东西。行人装作什么都没发生的样子。

“也许总会有人出面制止吧?”解说员紧张地问。

终于有个人过来了——开始帮坏蛋开车门。

“来帮忙的人当中有五分之一认为那人是汽车的主人。”哈罗德解释说,“不过有时候,当他发现自己给小偷帮忙时,就会参与分赃。在曼哈顿,3%的目击者参与进来,城市里有10%。大多数情况下警察的行为跟普通市民一样:在曼哈顿,65名路过的警察中只有5个人干预。我们看看在莫斯科会怎样。”

他们仔细地记录下每个人的反应,并采访了一位路人,希望了解目击者忽视犯罪行为的原因。结果是,并非由于城市居民冷漠无情,最经常的原因是:

“我没注意到。”

“我很害怕。”

“我不太了解情况(以为那是汽车主人)。”

“我紧张不安,不知道遇到这种情况该怎么办。”

无人制止犯罪的重要原因还有一个——那就是洗刷自己的责任。哈罗德的同事比勃·拉塔奈和约翰·达尔利自愿在公共场所上演一出悲剧,比如说,癫痫发作,从台阶上掉下来。他们发现了一种严重的依赖性:不幸事件的目击者人数越多,有人前来援助的机会就越少。这一现象称作“目击者效应”:如果您独自一人在大街上,就知道无人可以指望,如果周围有一大群人,每个人都希望某个不太匆忙的人会帮忙。

“我跟街头罪犯打过交道,”哈罗德说,“他们都很清楚,城市居民不会注意到周围发生的事,结果大多数街头犯罪无人问津。”

胆小鬼占了上风

有时候这些实验像是街头戏剧,行为艺术家的表演。米尔格拉姆带学生们上了地铁,让别人给他们让座——单纯让座,毫无缘由。有68%的人站了起来,然而实验目的不是为了算百分比,而是看一看会发生什么,再把这些情况告诉大家。

“我们当学生的都很害怕这类实验,”哈罗德说。“难以置信,说出‘请给我让个座,我想坐着这句话有多难。在地铁里跟陌生人说话本来就不合适,再加上这种毫无理由的奇怪请求。我们当中最勇敢的一个差不多一天做了10次实验,相当折磨人。”

“米尔格拉姆承认他的感觉也一样。‘话就卡在我的嗓子眼里,怎么也说不出来。我像个木头人似的傻站着。他想起自己第一次做实验时的情形。”哈罗德上大学时,因为觉得有负罪感,想到为实验对象发放一种特别的卡片,解释说这只是一个心理实验。

“米尔格拉姆证明,即便是小小地违背一下人们之间心照不宣的行为规则,都会造成强烈的心理感受。”他解释说。

我知道,米尔格拉姆这么做还有一个原因:在实验中,他不仅对研究别人感兴趣,也想战胜自己,体会那种从安全区走出来,达到顿悟的强烈感觉。

“您大概不止一次遭到过伦理上的批判吧?”我问。“听说,美国的伦理审查委员会非常挑剔。”

教授的声调变了,看得出来,他在强压怒火。

“我再也不能在美国进行实验了。这件事很令人不爽。对不起,我太激动了,您的问题碰到了我的痛处。想象一下吧,当编辑对您说:‘您不能写这篇文章,因为它会让很多人受到伤害。您是什么感觉?在美国,法律禁止妨碍新闻记者履行自己的职责,可要是叫停心理学家的工作,就什么问题都没有了。换成在今天,米尔拉格姆根本不可能进行自己的实验——万一伤害了谁怎么办?现如今,就连心理学家都不愿承认,压力是生活中必不可少的组成部分了。米尔拉格姆说过:如果我们不想给人造成压力,那就请取消中学和大学的所有考试分数,这难道不是压力吗,而且还那么大!”

“那么伦理审查委员会如何确定压力到达哪种程度是危险的?”

“每所大学都有自己的伦理审查委员会,我自己就担任过其中一个委员会的主席两年。很简单:全体成员中有一个人说‘不,研究就得停止。没有任何客观标准,一个反对意见就够了。我们管这叫做‘预先限制,难以置信的是,实验还没开始之前,怎么可能知道会发生什么,可是伦理委员会就是干这种事的。这种事不仅发生在美国,我在英国的一个朋友,利物浦社会心理学教授,再也不能发表文章了,这真令人沮丧。在这种胆小鬼的伦理世界中,我们的科学没法发展。”

“如果你们真的伤害了谁呢?”

“从未发生过一次伤害他人的事件。当然,12%的人说,他们后悔参加‘屈服实验。可是米尔格拉姆的办公室里堆满了那些感谢他的人写来的信,因为通过参与实验,他们对自己有了更加深入的了解。我记得其中的一封信,是一个犹太人写的,他回家时,跟妻子讲述了事情经过,她对他说:‘你跟刽子手艾希曼有什么区别?但他在信里没有抱怨,而是感谢米尔拉格姆做了这个实验。”

当人们禁止米尔拉格姆做研究时,他说:“让咱们问一问我们保护的那些人的意见吧。”他提交了调查结果,可最终还是胆小鬼占了上风。

我们应当参与

“心理学能够让居民更加幸福,”哈罗德继续在莫斯科市立心理师范大学的课堂上说,“我在莫斯科看到很多新建的大厦,建一个心理咨询室应该不会对建筑师造成影响。”

出乎意料的是,学生们哄堂大笑。

“心理学家能够改变城市生活。例如在70年代,警察很难监控纽约的街头犯罪,被揭露的罪行只有20%。很多地区的人害怕到街上去,要么就搬走。然而到了90年代,我们卓有成效地扭转了局面,我们向公众演示撬汽车的实验,向媒体解释为什么行人没有干涉。我们告诉居民,如果他们看见了其他人的可疑行径,正确的做法是什么,应该怎么办,我们设想了相似情况下可以应对的几十种有效策略,我们发现,当人们知道该怎么办的时候,会更多地参与到正在发生的事件当中,犯罪率就开始下降。”

“纽约市民越来越多地关心保护秩序,成立了一个自发组织‘天使保护者,他们的信条是‘我们敢于不再袖手旁观。我跟这个团体在一起工作了34年,这段期间,有6名成员被杀,但是他们的方法非常有效,已经获得了政府的认可。2012年,纽约有684人遇害,比20年前减少了4倍,尽管这段时间居民人数增长了150万。现在‘天使保护者的分支已经遍布200多个城市,就连日本也有了22个,奇怪的是,到目前为止,莫斯科还没有。居民参与保护秩序的地方,犯罪率都大幅度下降了。”

教室里,同学们的脸上没有丝毫热情。

“我不想坚持做出这个结论,只是讲一讲……”哈罗德说。

课程接近尾声。

“大城市既会是个恶梦,也会是个美梦,你们的城市是什么样子,取决于你们自己,你们认为要做出哪些改变,才能让地铁变得更好?”

这堂课以一场如何让地铁变得更为舒适的热烈讨论宣告结束,好像同学们当真一下子相信,他们能为自己的城市做出什么改变似的。

下课后,哈罗德继续跟我解释,什么是可以改变的。

“还记得2001年纽约的9.11事件吗?人们互相帮助的热情急剧高涨。我们进行‘迷路男孩的实验时,发现愿意帮忙的人不是不久前的49%,而是70%。恐怖袭击影响了人们的行为,其短期效果非常强大,后来有所弱化,但是并未消失。”

米尔格拉姆和哈罗德的伦理观点的实质内容非常简单:我们应当参与。他们不只研究人的行为,还希望改变他们。在这里,科学认知与表演和教育结合起来。在米尔拉格姆的学校,研究的一项必要内容就是,向不同班级的学生提出各种预见性问题:“您认为有多少人会这么做,而不是那么做?”“您在这种情况下会怎么做?”然后组织讨论,激发每一名参与者表达自己对事件的观点。

苏联心理学有这样一个概念:成型实验。意思是,不单纯研究儿童,而要用实验本身使他形成对社会有用的心理功能。米尔拉格姆学校的社会心理学家致力于将形成中的实验在社会中去完成。这其中的重要区别是,他们不是“自上而下地”进行教育,而是在研究过程中,让自己超越习以为常的界线,拓展新的体验。最令人惊奇的是,他们做到了改变世界:知道米尔拉格姆实验的社会是另一种状态的社会,这个社会中的人们愿意互相帮助,更少地屈服于当局树立的权威。

咱们试试?

“您觉得莫斯科怎么样?”下课后,我问哈罗德。

“我很喜欢莫斯科有自己的处事风格,跟其它大城市不同。我喜欢登上屋顶,欣赏令人心醉的景色,很高兴地铁里有那么多不同的车站。大学生非常优秀!他们热情洋溢。”

“有什么不喜欢的吗?”

“那些不说俄语的人,会让莫斯科产生严重的问题。”

“普通人呢?他们有什么不同?”

“给我的印象是,莫斯科人的‘壳比较厚,你们在大多数情况下对人疏离,在纽约,跟一个人交谈几秒钟,就会被愉快地接纳到‘壳中。我认为莫斯科人更愿意帮助别人,只是得在克服了最初的怀疑之后才行。不过这得做过实验才能知道。”

“您已经得出结论了吗?”

“我们刚刚开始。我想,人们是否和蔼可亲,在城市的不同地区会有很大差别。我们拍摄了一些莫斯科不同街道上行人的镜头,过后会数一数他们脸上的笑容。我们觉得,有些地方的人更幸福。虽然我让学生们数过地铁里有多少人微笑,结果是零。我问他们,到哪儿能找到有笑脸的人,他们说:星期五晚上随便在哪儿都能找到。学生们还会随机询问路人:他们是否幸福。我想,我们会得到很多出其不意的答案。我们在纽约做这项实验时,有人说,不知道他是否幸福,有人一言不发地走了过去,有一个人10分钟后转回来说:‘谢谢你们这么问,以前我从未考虑过这个问题。我觉得,这就是一个研究人员所做的工作的重要部分:人们通常并不思考自己的生活,而我们帮助他们认识到什么才是重要的。”

哈罗德出其不意地向我伸出一只手,我机械地握了握。

“这是我们的一项实验,”他说,“握住一个向你伸手的人,这是很自然的反应。可是,如果您在大街上向迎面走来的人伸出手去,会怎样呢?我认为,这是一个测试友好与否的不错的实验。”

“不会挨打吗?”

“通常人们只是从旁边走过去而已。我们对莫斯科各地区的实验结果进行了推测,实验会告诉我们,这些推测是否准确。比如说,我们推测握女人手的人,比握男人手的人会多3倍。咱们来试试?”

我理解那些阻止米尔格拉姆做实验的人担心什么,不过,我也理解我的伦理观点,也就是米尔拉格姆和哈罗德的伦理观点,我站在他们一边。

第二天,我走下“欧尚”的台阶时,觉得自己像一个善良的魔术师,我满面笑容地向遇到的第一个行人迎面走去:

“请让我握一下您的手!”

[译自俄罗斯《俄罗斯记者》]