王军

王军我与文怀沙先生结缘,是在2006年。一个春日午后,我路过西安古旧书店,恰好有闲去翻一翻书,购得《屈赋流韵》四册。书还未来得及细看,下午便接到电话,云一位老先生来到西安,嘱我前往妥为接待。遂匆匆赶去会面,才识得“老先生”正是文先生本尊。

坐下稍叙,我说,“文先生,说来您可能不信,我中午逛书店刚巧买了您的书”,连忙让人将书取来。文先生见到书,知道我不是刻意恭维他,也说是缘分,因此题字赠我,其书云:

“五十年前治骚旧著四种,岂期兹又以简体字本谬传,念之怃然,王军文友嘱为题记,如上漫书博粲。”

人常说“未见其面,先闻其名”,我与文先生结缘,可说是“未见其面,先观其书”了。那天与文先生谈得畅快,也因着这一点“书缘”,我有幸被文先生引为知己,并在其后多有交流。

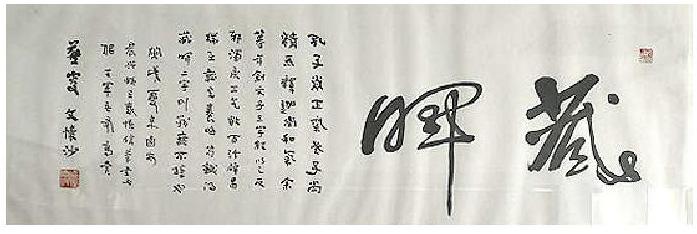

过了十几天,文先生到西安,特意写了一幅草书赠我,打开看,见写的是“藏晖”二字,便请教其义。文先生说,“里面其实写有‘王军,只不过是藏起来了”。我仔细看,“藏”字里的“臣”部,草书正是写作“王”,才晓得是文先生是借送字规劝于我——

初次会面,我因与文先生聊得投机,谈兴颇佳,多少冷落了一些插不上话的同僚。这点小小的细节,文先生看在心里,知道才性太过显露,其实不利于官场,以“藏晖”二字提醒我收敛。

文先生的心意,我一直感念在心,只是在这之后十多年里,我性情难改,近来想起旧事,感慨莫名。世人者千般根器,施教者三万法门,我已有幸逢文先生随缘点化,却故习依旧,真可谓西人所谓“性格即命运”也。

《藏晖》

《藏晖》 《正清清和》

《正清清和》這之后,我常请教于文先生,有时聊些俗事,但更多只是些人生闲话。记得有一次,文先生到西安,下榻东大街某酒店,我前去拜访,随口问起一个问题,大意是,有的文人才学好,文章好,但私行却多被诟病,这该怎么看?

文先生一笑,起身,用酒店房间的压气壶压了一杯水递给我,说:“你们西安的水好,是清的”。

我不解其意。他接着说:“北京的水质不行,不能用这种压气壶,喝半壶,倒半壶,有沉淀。中国的文人也一样,上半身是清的,下半身是浊的。”当其时,文先生已是九旬老人,其敏思急智如斯。

某年值文老生日,先生精神、兴致均好,我便趁机求一幅字。文先生答允了,我陪着到书房,看他写一幅“正清和”——又称文字三字经——给我。

写字很费气力,先生年岁已高,便写得慢。中途,前来祝寿的亲友,时有人到书房来打招呼。我记得写到一半,先生的女儿进门来,说“爸爸生日快乐”之类祝寿词。又一会儿,著名主持人文清小姐也进书房门来,文先生专心写字,未打招呼,文清见文先生正写字,就出去了。

写完大字,文先生看了看,连说,“写错了,写错了”,要把纸撕掉。我赶紧拦住,一看,仨字写成四个,把“正清和”写成”“正清清和”。文先生连说笔误。

我觉得可惜,调侃道:“刚才您女儿进来,您是身不动,心不动,但美女文清进来,您却是身未动,心已动了。”

文先生好奇说:“何以见得?”

我说:“这个多出来的‘清字,正是文清的‘清。”

文先生闻之大笑。我便索要这幅字,他说,“这是误笔,怎能给你”,要另写一幅给我。我觉得有意思,坚持要这一幅。

他思忖片刻,说,“也不能算误笔,《易》云,清不厌复嘛”,遂书释文:

正清清和,以兹三气扫靖邪浊戾,清不厌复,取义《易·未济》,云不敢示人,骥野强索,谑近虐矣。

“骥野”正是我的笔名。我珍藏这幅字至今,睹物思人,时时想起文先生当日之音容。上个月,文先生遽归道山,我闻之悲痛,最近几天,却无端地记起这几桩与文先生交往旧事,如《浮士德》所说:“我眼前的所有已遥遥退隐,渺茫的往事却一一现形。”