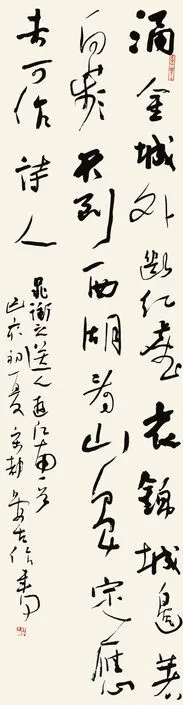

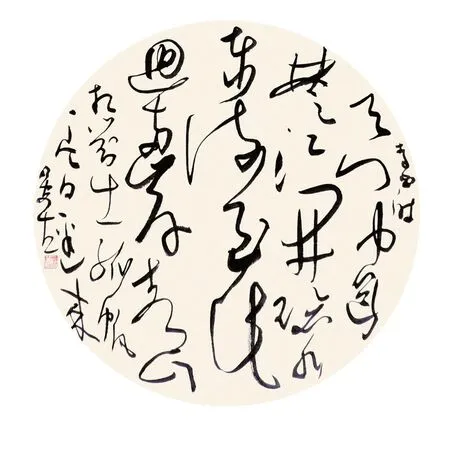

晁冲之《送人游江南》 杨 恢/作

10年前,一个菊花飘香的时节,我与杨恢相识于中国书法名城—开封。字如其人,他的书法如同他的人一样由内而外透着一股温厚淳朴、俊秀不俗之气,具有鲜明的个人风格。

杨恢习书走着一条恪守传统正脉的路。初由唐楷、魏碑入手,得其法度;上研西周金文,得其厚;隶法张迁、乙瑛,得其古;行草法“二王”、张颠、怀素,承宋四家,继明张长水、王孟津,续清何子贞、赵之谦,得其韵味。杨恢朝临暮写,从实临到意会,朝夕与古人为伍,与经典对话。他以圆润美畅之笔,营造出一个古雅经典的艺术空间。在黑与白的笔墨世界,追求古、拙、厚、韵结合之趣,寒来暑往,由技而近乎艺。

近年来,杨恢主攻草书,对张芝、张旭、怀素、孙过庭、王铎等草书大家的笔帖情有独钟,在先贤遗墨中选择适合自己的字形,进行大综合、大融汇。师法“二王”一脉,在书法风格上崇尚晋韵 。“二王”的风流倜傥、明清诸家的汪洋恣肆,都曾使他驻足其间、流连忘返。其后,他又以宋代和明代书风来调剂,先后广泛涉猎米芾、杨凝式、王铎、董其昌、孙过庭等人法帖,真正做到了“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。他把中国传统书法艺术的巅峰之精华—晋之韵、唐之法、宋之意融会到作品中去,形成了草书的行云流水之势、嫦娥舞袖之幻,行书的西施浣纱之韵、江南婉约之美,极具笔意禅心有婉约、抒出心画自天成的高深造诣。

林散之先生《题画》诗云:“有法兼无法,今人似古人。若能寻造化,笔墨自通神。”杨恢认为,画如此,书亦然。书法艺术是一个独立门类,有其完整的一套法度,虽然不必一定完全按法度去写,但起初要遵守一定的法度,然后在活学活用中求得进步和提升。每一个人对法度的理解都不一样,每一个人学习的过程及感悟、理解也不一样,所以法应该是活的,而不是死的。最高境界的法是无法,从有法到无法需要一个艰苦的过程,这个过程需要借助学养去思索和感悟。书法之道原本就是寂寞之道、苦行之道。要想写好字,就得寂寞坚守于传统与自我之间,心无旁骛,破浪苦行。

在书法创作中,杨恢始终坚持先人品,后书品,始终坚持人品、书品同修同进,追求人品与书品的完美统一,并且不断地否定自我,完善自我,超越自我。他曾说过:“我从未成功过,所以也就从来没有失败。”“永远在路上”的行者精神,让他继续勇攀一座又一座的艺术高峰。

谈到书法学习,杨恢认为,书法是在传统文化这块土壤中成长起来的一朵奇葩,要想让这朵花开得绚丽,就必须先把这朵花生长的土壤浇灌得十分肥沃。传统文化是书法创作前进的动力,而书法则表现了传统文化的思想和精髓。要想学到书法的精华,达到一定造诣,并非易事,即便是出于自身兴趣,学习过程也非常枯燥,其间的辛苦不言而喻,更重要的是不能硬练。书法本身的文化底蕴博大精深,只有将理论与实际相结合才能将书法练好。

谈到草书创作,杨恢认为,草书是书法艺术的最高境界,而书法艺术的最高境界则是注情性于书里、蕴气韵于卷中,以达到和谐自然。古往今来,那些优秀的书法家,无不以在作品中能表现出自己的真情至性和时代精神为最高追求。唐代书论家张怀说:“草势生动,宛若天然,实得造化之姿,神变无极,莫过草书。”草书最具自然之本色,最有灵、最有情、最有韵。写好草书,首先是性情第一、意的修炼,然后才是技法,还要继承传统、关注时代、注重创新,写出来的字,就像内心流淌出来的,给人以妙思佳想,带来无穷无尽美的感受。

杨恢还认为,写草书一方面要精熟,只有熟习精通,才能心手相应。另一方面,也是最重要的,一定要讲究规矩。不得其法,难得其能。古人说,学书未有不从规矩而入,亦未有不从规矩而出。书有规矩,字有体法。否则,笔意不精,失乎格度。一笔之法,贵在起止;一字之法,贵在结构;一篇之法,贵在章法。只有讲规矩,方能做到如古人所说“擒得住,纵得出,遒得紧,拓得开”。

当代很多书法家创作行草,常常流于圆熟,信笔涂鸦,俗气熏天。杨恢的行草作品却写得很雅,取意重韵,灵动脱俗,既有王羲之、米芾等诸家笔法,又有怀素、王铎、傅山等历代草书大家之灵变多姿、挥洒自如的精髓,巧妙地将现代艺术构成观念引入书法创作,使作品在表达情绪与特征表现上给人以强烈的视觉印象,在章法形式上给人一种新鲜感。在用笔、结字、章法、意境上,他追求一种大效果而不斤斤计较于点画的精到与规整。气势的连贯、虚实的对比、巧妙的穿插避让以及激情的自由抒发,构成了杨恢行草书作的整体特征。

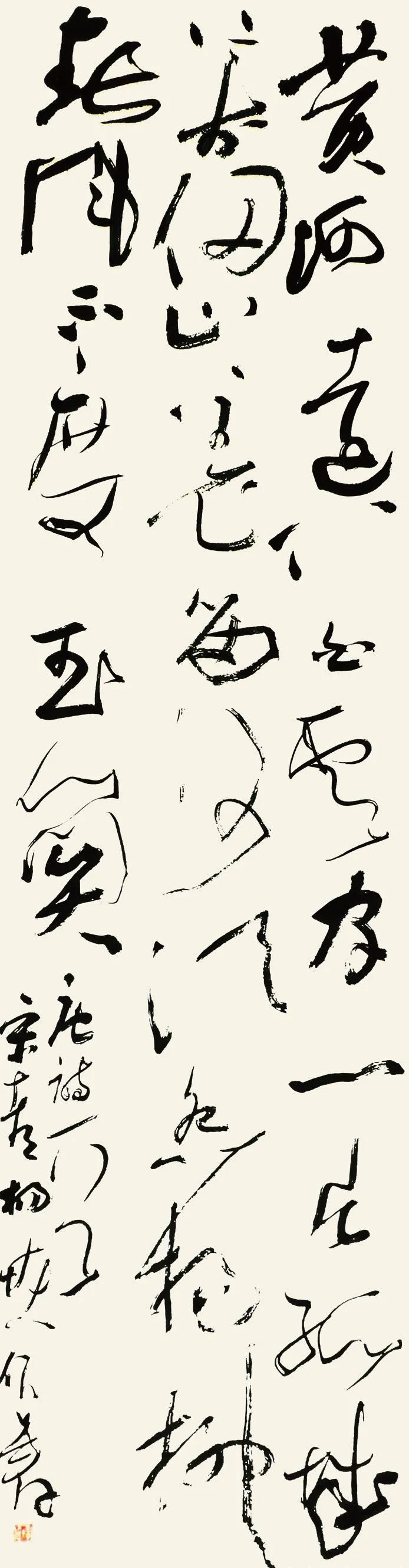

王之涣《凉州词》 杨 恢/作 黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

杨朴《七夕》 杨 恢/作未会牵牛意若何,须邀织女弄金梭。年年乞与人间巧,不道人间巧已多。

美学家宗白华说,“中国古代的书家要想使‘字’也表现生命,成为反映生命的艺术,就须用他所具有的方法和工具在字里表现出一个生命的骨、筋、肉、血的感觉来”,“中国的书法,是节奏了的自然,表达着深一层的对生命形象的构思,成为反映生命的艺术”。用宗白华的这一美学思想来考量杨恢的行草书的审美追求是十分贴切的。

书法是创作者思想意识、品德修养、创作理念的直接体现。书法讲求风骨、神采、气韵、意境,追求内在超越。可以清晰地看到,杨恢的书法作品正含上述要件。他的每一幅作品充分体现了他的性格、心情、念想、意志、情感,完美表现了书法这一门艺术独特的魅力。观之,给人一种激励,给人一种力量,给人带来一种愉悦,给人带来一种境界。

杨恢还坚持认为,书法家要有“大书法观”,要有“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的正大气象,在追求个人艺术理想的同时,始终将自己置于社会大潮之中,肩负责任、讴歌时代,秉持“艺道兼修”之定力,以时代先觉者、先行者、先倡者的身份,自觉承担起传承中华优秀传统文化,尤其是传承中国书法艺术的使命和责任,才能创作出反映时代精神的精品力作。

杨恢还有着强烈的文化使命感和社会责任感。他当选开封市书法家协会副主席兼秘书长后,深感肩上责任重大。为此,他以高度的责任感,全心全意地为会员服务,热情、周到、细致,把协会办成温馨的书法家之家,增强协会发展新动力,开创了开封市书法工作新局面。同时,他提倡“一手坚持传统,一手伸向生活”的创作理念及“笔墨当随时代”的人文精神,与书法家们一起扎根人民,扎根生活,熔铸时代精神,创作出更多更好为人民群众喜闻乐见、反映时代精神、体现开封特色、富有开封气派的优秀书法作品,使开封书法艺术在国内外影响力不断提高。可以说,为推动开封书法事业更快更好发展,他倾注了自己全部的心血和汗水,贡献了自己全部的智慧和力量。

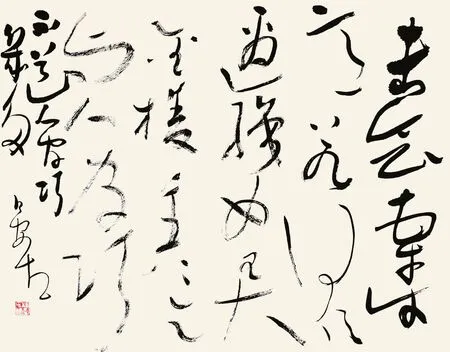

李白《望天门山》 杨 恢/作

开封,这座古城与中华民族独创的书法艺术有着不解之缘。古往今来,这片钟灵毓秀的土地孕育了许许多多的书法大师、艺术宗匠。他们以自己的卓越成就,为中国书法史谱写了一页页辉煌篇章。2008年5月,开封被中国书法家协会授予“中国书法名城”称号。为传承和弘扬好中国书法艺术的传统精神,杨恢满怀信心地说,我们要珍惜、维护、运用好“中国书法名城”这块牌子,力争把开封的书法事业发展好,在不久的将来,书法也将和“清明上河园”“菊花”一样,成为开封的新名片。在他身上,不仅体现了艺术家个人的才智、学养和创造力,还体现了当代艺术工作者应有的文化担当。

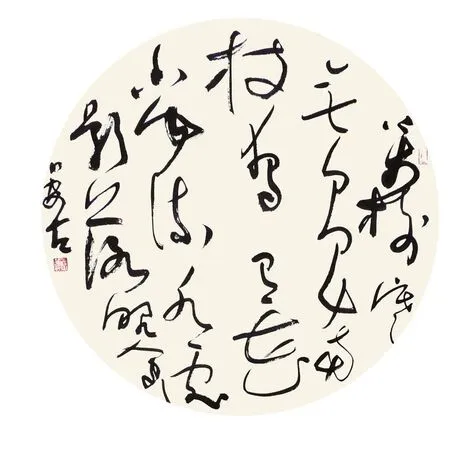

道源 《早梅》 杨 恢/作

孟子云:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”大凡有作为的人,这些都是必须经历的,是人生的财富。这些,杨恢已经经历了,也拥有了,所以说,他值得期待。我们相信,凭借奔放的创作激情、横溢的艺术才情和潜心治艺的执着精神,杨恢的书法艺术一定会走出一片更加广阔的天地!