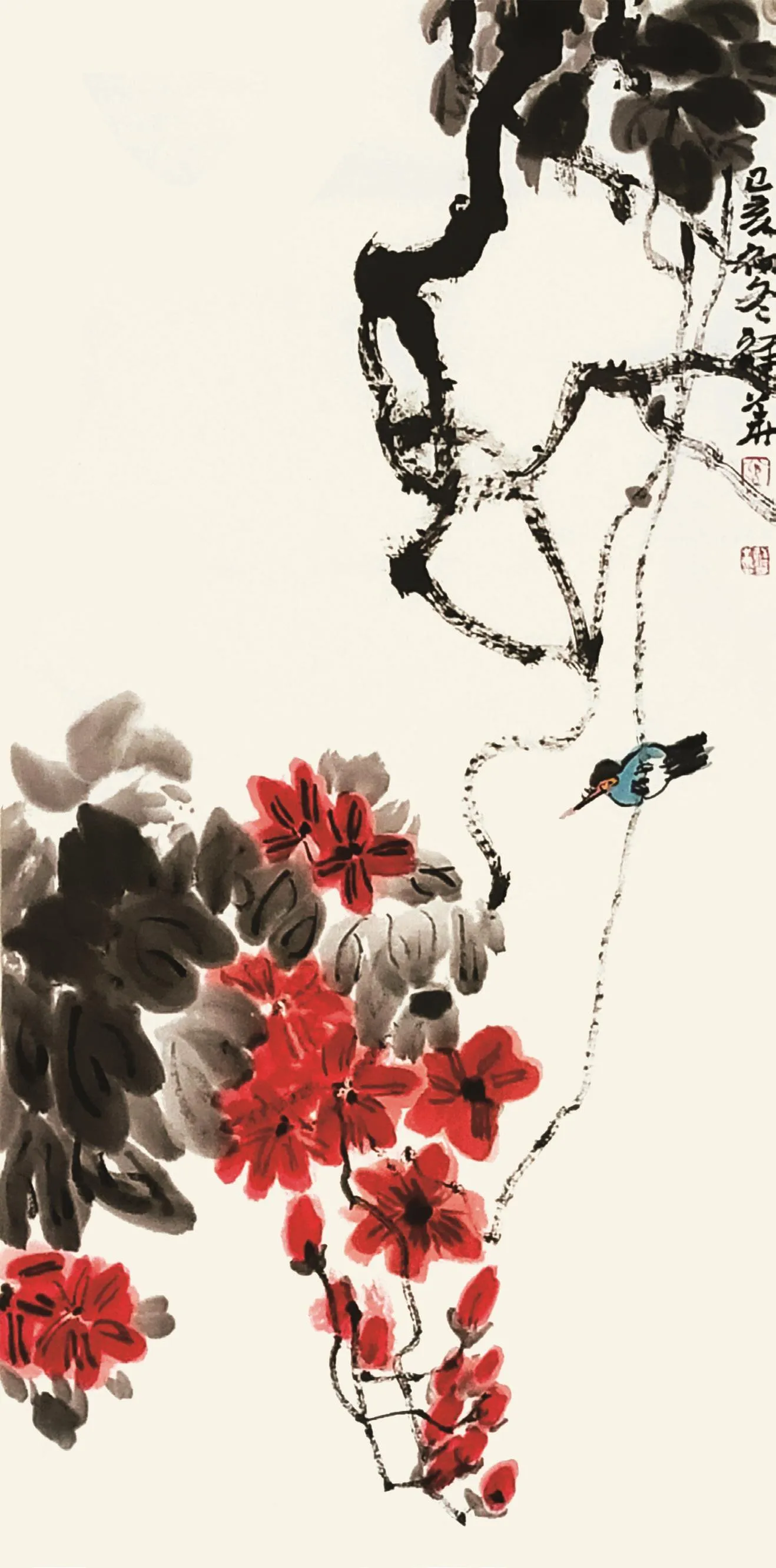

《梅花八哥图》 曾祥华/作

我与曾祥华相识相交长达40余年。我们的关系是从师生发展到挚友的。

那是1976年,我从教育部门调到武汉市洪山区的宣传部门从事全区通讯报道的组织工作。地理位置非常特殊的天兴洲也成立了通讯报道组。曾祥华是天兴乡的通讯员。当时他还是一名回乡知青,在那个讲究根红苗正的时代,一个家庭成分有点高的青年农民能参加乡的通讯报道组,体现了组织对他的信任。他非常珍惜这份信任,发誓要做一名优秀通讯员。

我因经常到天兴乡指导通讯员写作,顺理成章地成了通讯员的老师(曾祥华在与我40余年的交往中,对我一直以“老师”相称)。在我这个老师看来,曾祥华是天兴洲通讯员中学习最为用功的。记得我曾写过一篇题为《重建家园——灾后访天兴》的千字散文,在《长江日报》发表并获奖后,好学的曾祥华如获至宝,反复朗读,竟能从头至尾一字不漏地背诵下来(说真话,连我这个作者都背不下来)。可见他在学习上所下的功夫。为了成为一名卓越的通讯员,曾祥华认真学习新闻写作的理论,细心关注身边的好人好事,一旦发现新闻线索,立即付诸笔端。一般通讯员每月写三五篇稿子就算不错了,曾祥华平均每年向区广播站投稿350篇,有一年竟写了385篇,可见他的勤奋。当年,有线广播在农村普及,天兴洲村村有小喇叭,村民几乎天天都能从小喇叭里听到曾祥华的名字被声音优美的播音员念出来。久而久之,他成了天兴洲的名人。

热爱家乡,关心家乡的人和事,并用自己的笔为宣传家乡做贡献,自然被乡领导看重。1984年,天兴乡党委抽调曾祥华到乡机关,让他承担党委秘书的工作。

他是乡里的笔杆子,通过书写公文和通讯报道,他的笔头子越练越活泛。之后,乡政府委任他出任司法所所长之职。这是一份经常与老百姓打交道的工作。在处理乡间各种矛盾中,曾祥华的分析能力、处事能力不断提升。他的干练终于赢得洪山区司法局局长的青睐。这位求贤若渴的局长,不顾曾祥华还是一个没有解决“米袋子”的农民,将他调到区司法局,从事文字工作。

曾祥华在区司法局摸爬滚打三年,法律知识猛增,处事能力大涨,他还利用业余时间学习高中课本,通过艰苦的自学,终于在成人高考中一举过关,获得了湖北大学的大专文凭。可惜,司法局一直解决不了曾祥华的“农转非”,只能将这位爱将返还给天兴乡。

《花香鸟语》 曾祥华/作

1992年,曾祥华回到自己的家乡。此时,他不再是一名只能写文章的通讯员,而是在区司法局历练三年的人才。回到天兴乡后,他出任副乡长。曾祥华在任副乡长期间,口才好、文笔好、处事能力强的优点得到了充分的展示,并受到多位区领导的好评。他没有想到区领导在关注他,并且看好他。任副乡长三个月后,一纸由区委组织部下达的任命,把他推到了天兴乡一把手的位置上。这是他以及天兴乡的班子成员都没有想到的。

曾祥华在天兴乡任党委书记以后,以创造性的思维,提出了发展天兴乡经济的大胆设想,还请专家学者对开发天兴洲的可行性予以论证,请新闻记者进行宣传,并轰轰烈烈地召开了一次有省、市、区领导,专家学者,新闻记者参加的天星岛开岛仪式,从而使这个原始古朴的江心之洲名声远播。之后便有投资者在洲上创建了呼伦贝尔大草原等旅游项目,吸引了一批一批年轻人纷至沓来。一时间,天兴洲上野营的帐篷如蘑菇般散落,夜晚的篝火,更把年轻人的激情点燃。

曾祥华在天兴乡任党委书记6年后,一纸调令让他带着乡愁,依依不舍地离开了家乡。之后,他先后在和平乡、建设乡、洪山区人防办、洪山区体委、洪山区旅游局任职。每到一处,他都不甘平庸,追求卓越,成绩可圈可点。他还三次被评为洪山区优秀公务员。在很多人看来,曾祥华仕途看好,上升空间很大。但是,谁也没有想到,他会向组织提出辞官的申请。他选择的还不是退居二线,而是“躲进小楼成一统”。他说,他要将他的后半生交给书画艺术。

退下来以后,他以“近水楼”为名创建了自己的工作室,每日与上班一样,到近水楼学习书法理论,临摹碑帖。经过不断的摸索,他选择了书法中难度很大的“爨宝子”作为自己的主攻方向。所谓“爨宝子”,乃出自东晋一位姓爨官员之手的书体。此书体透出隶书向楷书过渡的痕迹,具有大巧若拙、率真硬朗、气度豪华、气魄雄健的特点。书法家张炳绍曾在一篇题为《桂冠隐去一爨翁》的文章中写道:“二爨在中国书法群峰巨豁中,属于奇绝险径一脉。只有从个中精神入手去把握其形式特征,从内里着眼去分析点化用笔,透过刀锋看笔锋,化刀法为笔法,才能神形俱得,把碑写活写雅,写出气韵生动、翰逸神化。”此语道出了爨体的难度。通过大量而艰苦的临写,曾祥华逐渐掌握了“爨宝子”的运笔特点,并形成了自己严肃而灵动、古拙而俊雅的书风。在他书写的《心经》和大量的古典诗词中,展示的“怪”是夺人眼目的,以致他的参展作品备受关注。他的一幅独具个性的《大武汉》就在武汉地区书展中获得专家的高度评价。作为一名起步时间不长的书法爱好者,一出头就备受关注,这在书坛并不多见。正是因为他独树一帜的书风,很快结识金伯兴、郭衍槐、桂建民等众多书坛大家。著名书法家金伯兴就曾这样评价曾祥华的作品:“他是一个想要表现自己个性艺术语言的人,所以他的作品富有特色。有人可能看不懂,或不理解他的作品,我以为这是一种艺术品格与特色的呈现,别开生面。”

《写意梅花》 曾祥华/作

《咏梅图》 曾祥华/作

以别开生面、独树一帜在书坛站稳脚跟以后,曾祥华又开始向中国画挺进。他仰慕八大山人、徐渭、吴昌硕、齐白石等近代名家,也推崇汤文选、冯今松、陈作丁、邵声朗等当代画家。齐白石的“妙在似与不似之间”的画论启发了他的中国画创作思维。他运用书法的手法画画,在创作中注意留白与题款的别具一格,形成了自己的画风。他的画如同他的书法一样,以独具个性进入大雅之堂。《长江日报》“典藏”栏目曾两次专版介绍曾祥华的书画作品。这在武汉书画界也是绝无仅有的。

曾祥华待人谦和得体,很结人缘,加上多才多艺(摄影、乒乓球、二胡都是高手),如今,他又在书画领域独领风骚,与之切磋的朋友日益增多。他濒临长江的近水楼不再是“躲进小楼成一统”的寂寞陋室,而成了“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的雅室,成了嘉宾云集的艺术之家。