书骨如山托厚重

叶文玲

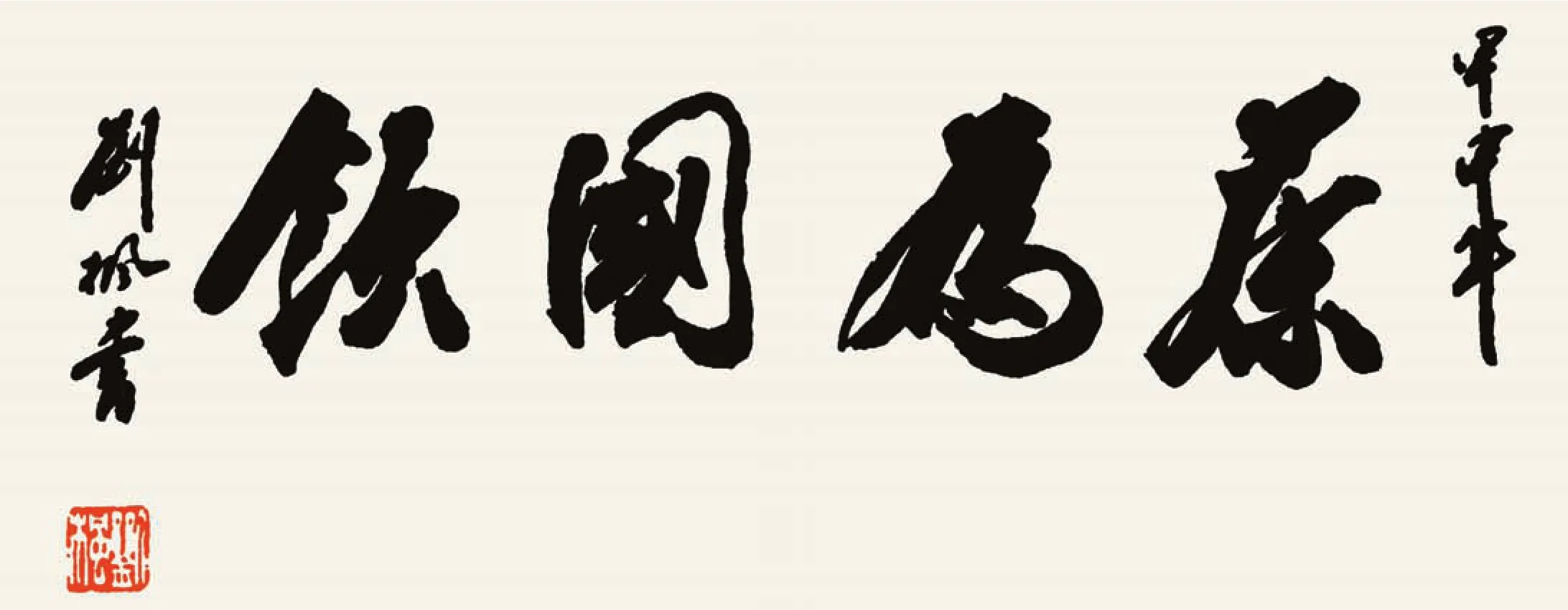

《茶为国饮》刘 枫 /作

桂樟如帐的杭州,清香四溢的茶坊茶室,是人间天堂的遍地风景。氤氲茶气袅袅茶香织成的大雅氛围中,茶客们常会得见一款高悬于壁的“茶为国饮”的大字,就像一位立于清风明眸如水丰仪俊朗的君子,浑身上下透着中国文化韶秀不俗的厚重和潇洒。

众所周知,始倡茶为“国饮”的是孙中山先生。书写者是现今中国国际茶文化研究会长刘枫。曾在各种场合观赏过刘枫的书法墨宝,馈赠予我的两卷《文存》置放书架亦有年余,更曾有幸得其亲赐的诗作,早想以寸楮片纸表达一番感受,却又屡屡放下。其原因不是别的,只因他先后位居省委、省政协要职,分管文艺、文史,一直是我们的“顶头上司”。我是个口无遮拦率直行事的人,没有怕被误会奉承领导的顾虑,倒是认为要真正解得刘枫的才情,不光是候他退下庙堂脱却“官服”才是时机,而是作为解读者,对于才高八斗的摹写对象,必得清静闲暇时日,须有从容心态,方可真性尽情抒发。

案头摆定这两卷《情满江海——刘枫文存》,未及再次展卷,脑海中忽地跳出了两句小诗——

“书骨如山托厚重,诗情丰沛薄云天。”

这是3年前,我在看了《人民政协报》为他题写“茶为国饮”所做的专版时,顺手写在阅读笔记中的话。

我非诗人,吟诗咏赋也不在行。刘枫洋洋两卷计252篇、共106万字的大作,从内容到形式,包括别有深意的书名以及封面设计,都堪称华美丰赡,当非这两句小诗可以概括。之所以不揣陋薄写来,是深知刘枫为人一向没有架子且视我们为朋友,平日里与他谈笑随意,因此,言轻言重便无顾虑。

结识刘枫同志,是在1989年秋,他刚从青海调来浙江之初,那时他住在新新饭店的老楼里。

曾在河南生活了24年的我,已在1986年调回浙江,从河南“带”过来第六届“全国政协委员”的职务,在第七届连任,按规定列席每次省政协常委会。新新饭店亦是政协常委会议的老驻地。会上初识了刘枫同志(记得当时他还兼任省委秘书长),我对这位相貌周正、言语斯文的新领导有了第一印象,潜意识中认为他生相就是“文官”,而能够从自然条件相对艰苦的青海调到发达省份浙江任职,除了中央领导的慰勉之意外,自然更是对他才干和劳绩的认可和赏识。

几天后的一个傍晚,我正系着围裙烟熏火燎地做晚饭,门被敲响了。一开门,门外站着的是省委副书记刘枫和他的秘书乐益民。

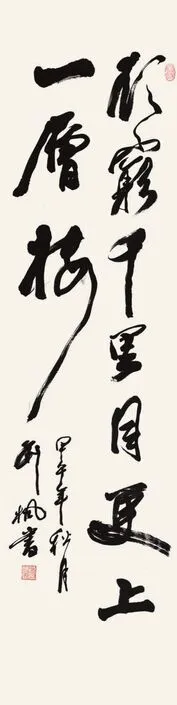

《欲穷千里目 更上一层楼》(右图)刘 枫 /作

自20世纪70年代中重试文学创作后,我常参加文艺界的一些重大活动,也时而亲见亲闻文坛前辈亲近并善待作家的佳话。1983年忝列全国政协委员后,得与高层人士共商国是,那当然都是在会议中。像这样突见亲上家门的省委领导,没有丝毫准备的我还真有点局促,急着去冲茶倒水,刘枫却笑吟吟地让我别忙:今天来不是作客,一是看看你和你的家,二是请你当向导,陪我去看望老前辈黄源、陈学昭,还有汪静之他们……

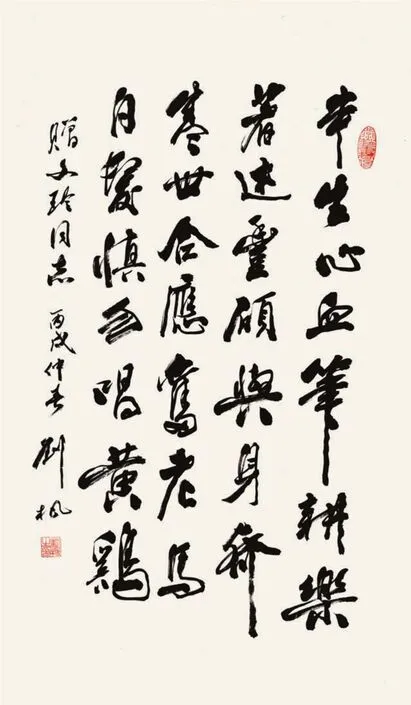

半生心血笔耕乐,著述丰硕与身齐。盛世合应旧老马,白发慎勿唱黄鸡。刘 枫 /作

我顿时释然。受访的文艺界老前辈们一个个兴高采烈倍感温暖。次年春节大年三十是个风雨黄昏,刘枫再次让我做向导,依然是不通知记者、不带秘书,一一上门拜访科技界几位在各自领域声名卓著的专家(他们后来都成为我省第一批院士),这样“气谊相许披胸襟”的走访交谈,与某些只是做样子只为媒体宣传用的做派,自是大不相同。在刘枫,那是已成为习惯、成为风范的真正礼贤下士。

在不断接触中消除了拘束,我认定曾从北大转读到人大毕业的刘枫,完全有别于那些“腔是‘官’的、脸是板的”领导。相处间,对他虚心好学不耻下问的谦谦君子风,更有了深切的认识。翻阅《刘枫文存》中那几篇他调来浙江以后写的文章、讲话,就很有一种再度聆听心语的亲切和惊喜。学问大才情足,凡是重要报告特别是文章,刘枫总是反复思考,还要做一番调查研究,本来就是笔杆子出身的他,往往能形成一些新的思路和新的观点,重要文稿有时还亲自动手。

借用教育界泰斗陶行知的美名,我觉得他真可以称得是官场中的“刘行知”——刘枫是知行合一的人。他分管文艺那几年,胸有成竹大刀阔斧解决了浙江文艺界许多历史积留的矛盾和疑难问题。识才爱才的他,提拔任用了一批年轻干部。事隔多年,我依然记得湖畔诗社仅存的老诗人汪老静之,对刘枫书记几次向他嘘寒问暖为他解决住房、生活补助等难题后的深深感激。这份发自内心感激的动人场景,不仅体现在汪老向他颤颤伸出紧紧相握久久不肯放下的手,也不仅仅是情绪昂扬的老诗人当场吟就的一首诗……1994年,久病的女作家温小钰溘然长逝,刘枫亲去参加葬礼。自然,分外感动的就不仅是小钰的家人。官场论级别,时任浙江文艺出版社总编的小钰本身只是作家。但是,仅因是作家,刘枫就能这样。这使我对其为人的亲和重情,对他待人的仁义厚重,感受弥深。他的秘书回忆他调离青海时,数百人挤满站台送别,此情此景亦应归于百姓对他的“口碑”。而这些,并非是戴了“高官”之帽的领导干部都能得享的荣耀。

于今,书海汹涌,文朋艺友相互赠书已成常事。但是,并非所有的赠书都会教你放下手头的事马上就看。无怪有专家言:市场上充斥着大量的著作,但称得上有思想的著作很少。再次翻阅了《刘枫文存》以后,我觉得,《刘枫文存》就属于那种“有思想”的书。

毕竟人属官场,《刘枫文存》中有一些是作者的职务和地位决定的应时文章。但更多的是他在充分调研后深思熟虑的心得,是很有见地的思想成果。刘枫饱读诗书,所以,无论讲述历史掌故还是援引民间传说,他都能引经据典娓娓道来,且总能深入浅出,摇弋多姿的文笔也极具吸引力。前半部分特别是抒写青海的近60篇文章,言辞生动文采飞扬,尤其是《凤凰亭记》《慷慨作歌唱青海》《任是西风也动情》等,在情采上,一如游子对于生育了他的故乡的热烈呼唤和深情关切,可刘枫却是河北人。为此,我不由得想起上世纪有首教我十分喜爱的歌曲:“我们共产党人/好比种子,人民/好比土地……”对遥远的边地他乡长存如此深情的刘枫,就是能够在任何地方生根开花的共产党人,字里行间,报国为民的一颗赤子之心跃然纸上。

读这样的书是要被感动的,无怪为之作序的杨汝岱,称其是“手不释卷,思有所专”。的确如此。从青海这个自然环境非常奇丽的边地来到东南形胜三吴都会的江南水乡,对于骨子里是书生文人的刘枫,就如一棵香樟丹枫移植南国,越发的生气盎然华章丰茂。后半部分的文章自然都脱胎于浙江,情采斑斓儒风郁然,特别是对浙江先贤如国画大师潘天寿,遗传学家谈家桢,“教行于家、德施于人”的宁波藉香港实业家赵安中,著名教育家、人口学家马寅初的颂扬,真是澎湃的激情溢然于胸,磅礴的文气力透纸背。

作家最系心的话题,可能是自由、平等和人性尊严;而作为身居要职的领导,他更关注的是国计民生。当今社会,尤其“突”显的是人的精神价值的体现和更热切的文化需求,是怎样为百姓大众赠送精神的精粮美食。《刘枫文存》于当今最大的阅读价值,也就在这里。

因此,我觉得《刘枫文存》中最见功力的华章,当是刘枫对于进一步发掘“海洋文化”“茶文化”“运河文化”的远见卓识。退居二线后他更有功夫致力于调查研究,与此“三化”有关的“文存”,亦多是深思践行所结的硕果,故而,真知灼见的思想火花四处闪烁。

如前所说,刘枫是“行知者”,是脚踏实地的践行者,作为“茶为国饮”的热烈倡导者,刘枫大声疾呼积极书写提案,终于将这本是专业领域的经济活动,化为了引导全民热情参与、轰轰烈烈开展的文化“国是”;而以宏扬本土文化为宗旨、以浙江为重要据点延伸至海内外的各种茶道茶事活动,也在他身体力行下开展得有声有色。寸纸片缣,难以道尽他从中所做的桩桩件件大事,只记得每每道及茶文化活动,他总会如数家珍笑出一脸灿烂;只记得在全国政协十届五次会议上,他的“高度重视京杭大运河的保护和申遗工作”的发言,委员们呼应热烈掌声如雷,足以说明这一发言,有着沉甸甸的分量。

“清风明月本无价,远山近水俱有情。”近年来孜孜矻矻于案头笔砚的刘枫,以茶佐书,以书助茗,已达洵然境界。行中人都知随时、随境、随俗的茶之“三境”与书法同功,老上级杨汝岱赞他在“寄情于翰墨,抒意于素笺”中既见学养也见性情,真可谓解意知情一语中的。 胸怀磊落气度坦荡的他,对于进退去留早有明见,一旦进入“寄情抒意”的化境,潇洒放逸的文人心怀,就有了最好的归置。

早年间,刘枫偶露的书法墨章,就曾得浙江书画界行家的赞扬,在渐得书道精髓后仍虚心用功一如少年时。“三生宿慧全真性,一路清阴到上头”(陆俨少),人皆道书画同源,须知书茶也是同根的,这根,就是宿慧,就是真性情,就是学养气质。有宿慧,有气质有真性情人,终会令自己入门的茶道、书道相得益彰。大度雅量,儒风郁然的刘枫,守白计黑,博观约取,摹形传神,张弛有道,如此不倦精进,自然修得正果。

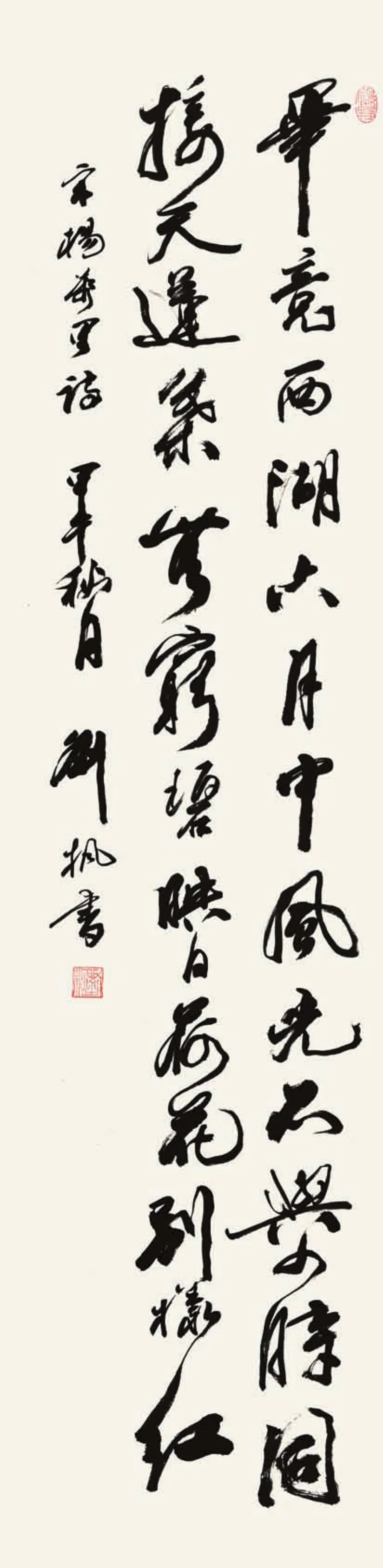

杨万里《晓出净慈寺送林子方》(右图)

毕竟西湖六月中,

风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,

映日荷花别样红。

刘 枫 /作

《弘扬中国书法艺术》一文,本是刘枫在兰亭书法艺术学院奠基仪式上的讲话,虽是千字短文,却把中国书法艺术的文化底蕴、价值魅力以及独有的艺术形式,阐述得十分精辟。就如几十年从政生涯中所为,刘枫不但又一次身体力行积极促成了兰亭书法艺术学院的诞生,自己的书法艺术,也在遍处墨海的浙江独树一帜。知情的行家评介他是初学柳公权,后习苏轼、赵孟頫、董其昌而得其精髓,故而既有董书的“俊骨逸韵”,又有从董书的“古淡”中激发的激越笔势;最擅博采众长的刘枫,更善追踪溯源从“沉着痛快”的米书气势借得无限风光。无怪,在几次有幸亲见刘枫墨汁淋漓地为人题写书法时,即便外行如我等,也会为他的书风笔势沉醉。虽不能像深谙书道的专家能道出其中奥妙,但对于专家所称道的“某些篇章已达经典地位”的“刘书”,有着由衷的喜爱,对其所透示的“学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间”的评述,更有热烈的同感。

刘枫为人谦逊,虚怀若谷,对书画界前辈崇敬万分,我曾多次亲聆他对时在文联画院只有闲职、八十年代中悄然去世的沙孟海的由衷感佩,为沙老生前没有得到更显著的彰扬而心怀歉意,虽然当时他自己还未曾调任浙江,当然更非他的过失。刘枫对我省健在的书法大家也每每称颂有加。故而,在我这个外行眼里,刘枫的书法,就极有潘(潘天寿)沙(沙孟海)的风骨,也很得现下几位书坛大家的神韵。书如其人人同其书。行家赞刘枫有黄庭坚所说的“郁郁芊芊”的旺盛之气和高华境界,自是精到而又恰如其分。

《翰墨存精神》是《刘枫文存》中怀念陈云的文章,对于大得书道的刘枫,这五个字,实也是他虚静自适的内心世界的自白。

“泠泠七弦上,静听松风寒。古调虽自爱,今人多不弹。”鲁迅先生早年赠友人的这首诗,是我解读《情满江海——刘枫文存》的钥匙。当下,文学艺术功利化、粗鄙化,是渐见蔓延的风气,因此,从精神歆享到文化营养,我们就格外欣赏并崇敬刘枫那样温厚笃重儒风可见的“文官”,不管其在位退位,文艺界人士看待他,就如明月清风,相互间一定会成为襟怀相知、胸臆相见、肝胆相照的朋友。

于是,当我刚将“满纸龙蛇舞乾坤,二卷《文存》谢苍生”续写在前面两句小诗之后时,忽然觉得十分笨拙且纯粹是蛇足。

因为,在细赏刘枫题扇中的诗句“纵然天堂无限好,梦里还是青海人”之后,我对他七十有一的平生,有了新的解悟。

因为,有福“听涛钱塘”且能“墨韵长传”的刘枫,同时题写了又一款古人联“本礼处和四维三界,宁神在道双阙夹门”的篆书。这几款墨书和联对,就是他心迹的披露,是他灵妙多彩的书法艺术之嬗变,更是他丰瞻非常而又宁静淡泊的精神世界的写照。

刘 枫简介:

刘枫,1937年生于河北。浙江省原政协主席,现为中国国际茶文化研究会会长,文化交流杂志社社长。