1. 高 丽

小时候我是个爱打架的孩子,生气时不喜欢吵嘴,喜欢像男孩子一样动手解决。其中的两次,至今想起来还很清楚。一次是和邻居家的两个孩子,他们一姐一弟,手里挥舞着拖布把儿那么长的木棒朝我冲过来时,嘴里哇哇叫着,一副电影里冲锋陷阵的战士们进攻的姿态。我向后退时,反手摸到身后的石墙,那一瞬间无路可逃的绝望,是我在少年时代体会到的最大恐惧。在情急之下,我顺手抄起身边的一根扁担,踢翻了两只空水桶,迎着他们抡了起来。与其说是我打赢了他们,不如说他们是被我当时的样子吓坏了。那一次我大获全胜,从他们身边离开时,与其说是喜悦,不如说是从大难中逃脱出来的轻松。

还有一次打架是在小学五年级。我和班里的一个男生先是吵了两句,然后动起了手。他在暴怒之下,穿越十几张课桌朝我冲过来,教室变成了丛林,同学变成了猛兽,他的牙齿和爪子瞬间放大很多倍,朝我扑过来,要咬断我的喉咙,把我撕成碎片——他的怒火如野火一般蔓延,是因为我作为他们家的邻居,知道他们家的家丑,他父亲和另外一个女人有私情,被那个女人的丈夫带人逮到,在他父亲身上划了十几刀,刀口不深,没有害死他的意思,但刀刀划出血来,用来泄愤和惩戒。两个男人因为同一个女人,各自背负了羞辱,各自受到了伤害。有了这些伤害,他们在某种意义上也达成了平衡。不平衡且不公平的是,父亲的耻辱传袭到了儿子的身上,父亲的伤口在儿子身上产生了同样的疼痛,我并不是不知道这个道理,但我仍然选择当众揭他的短,因为他先触及了我的痛处,他叫我“高丽”。

观赏风景的亭台

我第一次和人挥舞着扁担打架时,也是为了这个。

高丽。

少年时代,我痛恨这两个字,谁敢把这两个字当着我的面说出来,无异于在我的身前地上吐了一口唾沫。那是我绝对不会容忍的。在我小的时候,我的父母经常像对待男孩子一样操心我和别的孩子之间发生的战争。我个头不高,体弱多病,性情却像男孩子一样野蛮生长,我能把很多比我强壮得多的同龄孩子打得头破血流,他们到我家里找我父母,告我的状。

在童年和少年时代,我才懒得辨析“高丽”这两个字的具体含义,我只知道因为这两个字的附身和概括,使我与周围的孩子有了分别。别人在谈到我时,总要用这两个字补充一下,或者干脆只用这两个字来定义我。

一个高丽孩子。

很多大人也这么说我。他们用异样的眼神打量我,仿佛我身上藏着什么神奇或者秘密的东西,仿佛这是一句暗号,是我跟某个他们不熟悉的神秘世界的链接。他们的目光在我的身上搜索,想找出原委,他们的目光让我厌恶,但无法摆脱。

这两个字同样也用在我父母,以及我的姐姐哥哥身上,但他们似乎不像我那么介意,很多时候他们只要耸一下肩膀,就能把这两个字抖落掉。

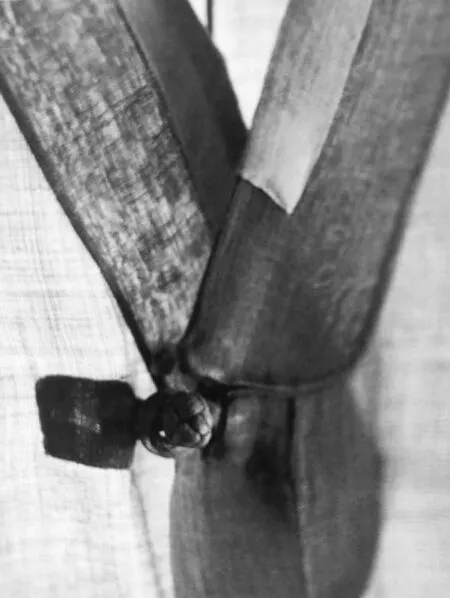

我有过两件丝绸质地的衣裙,短短的上衣只到心口处,宽宽的裙摆垂在膝盖上面,衣带在胸前扎着大大的蝴蝶结。在20世纪70年代末的中国,街市上的衣服大多是灰蓝黑色,黄绿色已经算是醒目的颜色,我的衣裙如此艳丽,艳丽到有毒。穿上它,就等于承认自己是特殊的人物,注定要受到瞩目和议论。而与众不同是非常危险的事情。我不要穿这件衣服,我的坚决抵制让妈妈不能理解,这么美的衣服,为什么你不喜欢?我被强迫着穿过几次,在这件光鲜华服的包裹下,我发现自己皮肤很黑,头发枯黄,神情委顿,因为怕把衣服弄脏弄坏,举手投足像木偶一样僵硬,这根本不是衣服,它是照妖镜,照出了我的本质:我是一个丑陋的小怪物。

多年以后,我才明白,这件华服盛载了多少东西,历史、文化、风俗,还有最重要的,美。它跟中国历代的经典服饰和日本的和服一样,美得东方,美得神秘,美得大开大合,气度不凡。华服是女人最好的掩体,把东方女人身材上的缺陷魔法般的转化成魅力,它同时还有力量:我是我,我在这儿,我确定!

衣裙是细夏布做出来的,与中国的丝绸和日本的织物不同,夏布是用麻线精纺出来的,虽然名叫“夏布”,却多是在秋冬季节织就的。那分别是芦苇飘絮和雪花飞扬的季节,在那样的时间里织出来的细夏布,每一根麻都带上了清凉的气息,颜色又无一例外是纯白的。某些植物的汁液被提炼成染料,靛蓝、草青、明黄、茜红、墨黑,对夏布进行染色处理,夏布的纹理再细密也是通透的,染在夏布上面的颜色,深沉里面含着活泼,活泼下面含着深沉。这些布料会被巧手剪裁、缝制,变成短衣长裙,变成宽袍阔袖,它们附身于年轻女人俏丽的身上,保持着独特的挺括,当女子悄无声息地从木廊台上走过,衣袂翩然,倩影流光;而某些纯白的夏布衣服里面,有男子从袖中抽出一把白纸折扇,“啪啦”一下子打开,上面四个墨字遒劲洒脱:君子不器!

夏布衣只穿一天便要变脏起皱,它们会被连夜洗净,上浆,熨平,保持洁净和挺括。就像木槿花,朝开暮落,每一天都是新的。

如同言情电影里男女主人公从看不顺眼到爱得不能自拔一样,我在长大成人之后,忽然爱上了这个民族的很多东西。

我不知道这个过程是怎么完成的,忽然之间,我体味出原本被我厌弃的东西中间,埋藏着别致的美丽。这种美丽因为意料之外,惊心动魄。

少年时担心被独自抛弃的恐惧在我成年后变成了惊喜,我发现我拥有一个藏满宝藏的山洞,而开洞的咒语,只有我知道。

2. 女 人

在中国,朝鲜族女人是勤劳、干净、贤惠的代名词,在中国北方,有个朝鲜族妻子,是朝鲜族男人们被其他民族男人嫉妒的最重要理由。从另外一个角度上讲,这种名声的得来难免酸楚,朝鲜族女人是辛劳、悲苦的代名词,家里的一针一线,一汤一饭,要她们料理;外面的一草一木,大事小情,也要由她们操持。春天时,她们在北方冰冷刺骨的水田里挽着裤腿,背上背着没人管的孩子插秧,秋天时戴着草帽割稻子的也是她们;家里家外,她们鞠躬尽瘁地侍候着长辈和丈夫,抚育子女,好酒好菜优先供应给男人,她们自己常常是边干活,边揩干净剩饭剩汤。朝鲜族男人酗酒者居多,酗酒的恶果,不只是懒惰、自大、责任缺失、耽于享乐,还通常伴随着暴力。朝鲜族女人就像湿地,接得住暴雨,经得起干旱,抗得住毁损,湿地内部会贮藏出水分,长出荷花,以及芦苇。上高中时,有一次我患病住院,与一个朝鲜族中年女工程师同在一个病房,她的丈夫也是工程师,陪护着她。男人看上去很不起眼,黑,而且瘦,寡言,笑起来很温和,甚至还有些羞怯。读大学时他和她是同班同学,两个人学习、毕业,恋爱、结婚,工作、生活,像数学公式一样严丝合缝,顺理成章。随着住院时间的增加,我和女工程师聊天的内容也不断深入,彼此探进对方生活的角角落落,一不小心,就碰到了隐秘处。我才知道,男工程师酗酒,喝醉之后常常家暴,打妻子打得像十八世仇人。有一次他把她从炕上踹到地下,踹折了她两根肋骨。而她此次住院,一半是旧病,一半是他暴打之后,迸出了新疾。

我很震惊。震惊那个温和表象下的男人身体里面,居然潜伏着如此恶魔。而他所有在病房里表现出来的良善和耐心,也不过是上一次暴行的尾音,以及即将到来的新暴行的前戏。他每天上午下午各来探视一次,身上带着酒味儿,坐在床边注视着自己的妻子,打量着自己的一亩三分地,他知道他可以对她为所欲为,这让他感到安宁和满足。

女工程师从来没对丈夫发过脾气,至少当着我的面从来没有过。她随遇而安,对他端茶倒水、擦脸掖被角之类的行为坦然接受。她习惯了拳打脚踢,也习惯了他的小恩小惠,没准儿还以为这些都是婚姻必然产生的副作用之一之二之类的。她接受自己的命运,她是他的妻子,也是他的祭品。她那么心平气和,倒让我意绪难平,如果不是生病,大部分时间得躺在床上打吊瓶,我很想找机会在经过那个男人身边时,制造一次意外事件,把一杯热水淋到他衣领里面,或者弄倒挂吊瓶的架子,砸昏他的头。

江华岛上的竹林茶苑

朝鲜族的短衣长裙

夏布做的衣服

我的一个表嫂,腰身纤细,皮肤白得像细瓷,笑容可掬,又温柔又妩媚,来我们家做客时,跟我睡一个房间。我们关着灯聊天,话题杂七杂八,她用漫不经心的口气跟我说,前几天家里拉取暖煤,我表哥在朋友家喝酒,她一个人把六吨煤从外面挑到家里的煤棚里。

六吨?!我无法表达我的吃惊,更无法相信和我躺在一起的细弱的肩膀,在几天前曾把六吨的重量做了一次转移,却奇迹般地没被这个重量压倒。她的口气不是炫耀,也不是抱怨,只是正常述说。在黑暗中,我希望她的语气是炫耀,或者抱怨,她的这种“正常”,太让人心碎。

幸福是相似的,苦难却是各种各样的。随着接触的人和事情逐渐增多,我意识到朝鲜女人身上最让人震撼的地方,并非体现在对苦难的承受上,而是她们转化和消化苦难的能力以及方式。

苦难如果是黑色的实心球,朝着朝鲜族女人劈面打过来时,有的人会说,啊,这个煤球可以拿来烧火的啊;有的人会说,啊,这个煤球可以让孩子锻炼臂力的啊;而对于打到她们身上的痛,她们会假装那是意外,或者根本不存在。痛是无形的,只有她自己知道,如果她不讲,别人是不会有任何感觉的。更何况,痛是可以麻木的,可以缓和的,可以好起来的,可以遗忘的,既然如此,又有什么好计较的?

朝鲜族女人很会给男人找借口。男人不进厨房不做家务,那是天经地义的,因为男人生而伟大,如果让他们染指日常琐事,庸俗的事情就会像磨石一样,打磨掉他们身上固有的优秀品质,从而使得他们在大到国家命运,小到个人前途之类的重要事情上,不能表现出令人敬仰的男儿气概来。家务事小,国运事大。可问题是,放眼望去的这些男人,胸中哪有半点儿雄心豪情?倒是占了便宜还要卖乖,卖了乖还要再粉饰自己的平庸。男人们经常酗酒,聚众玩乐,对家庭财务危机视若无睹,只把个人的享受放在首位,他们有时候自己也羞惭的吧?但没关系,朝鲜族女人早就替他们准备好了借口:男人嘛,大丈夫嘛,难免要社交,要抒怀,而酒是当然的载体和媒介;男人们这么窝囊,她们替他们难过,觉得他们没遇到好机遇,老天对他们不公平。

朝鲜族女人的所作所为,很像那篇著名的童话《男人总是对的》里面的老太婆。童话里面的老头子,他用马换了牛,用牛换了羊,用羊换了鹅,用鹅换了鸡,用鸡换了一麻袋烂苹果,他回到家里如实对妻子招认过程,每个行为都获得了老太婆由衷的夸赞,老太婆激动地说,太好了,隔壁邻居笑话我们吃不起一颗烂苹果,可是你看,现在我们有了一麻袋。她没有提起家里损失的那匹马,可能是她老糊涂了,忘记了。

朝鲜族女人就像一块磨石,经年累月,她们用尽全力,打磨掉男人的责任担当,把他们的无情和冷硬打磨得越来越锋利,她们以身饲血,成为刀刃下面的第一个祭品。私底下,主妇们也会抱怨连连,对酗酒的丈夫烦透了,恨死了,日子一天也过不下去了。但抱怨过后,日子总还能继续过下去。

主妇们在一件事情上持有共同而坚决的态度,不让家里未出嫁的女儿太劳累,她们会拼尽全力让女儿们尽可能快乐轻松地长大,让她们十指不染阳春水,让她们跳舞唱歌,让她们读书学习,在出嫁之前,每一天都过成节日。婚礼的那天,热闹和繁华是对女子最隆重的收买,一夜之后,女孩子变成女人,她的生命即将由明丽转入暗黑。每个婚礼上那个掩面痛哭、最悲伤难抑的人,都是新娘的母亲。

朝鲜族女人们是这样的辛苦、悲酸,但这并非她们的全部,就像金达莱花总能拱破硬土和石块,在北方的春寒里面,在棕褐色的枝干上面,最早开出花来。朝鲜族女人也是一样,在种种生活的挤压之下,她们快乐美丽的芽苗,总能绽放出来。以前生活条件差的时候,她们用头顶着瓦罐去取水,纤细柔弱的脖颈一天天变粗变硬,她们却在这个过程中,跳起了水罐舞;而路边野花遍地,百鸟齐鸣,则能逗引出她们的歌唱意愿,让她们放声高歌,艰辛的取水之路,因此变成了歌舞红毯。

朝鲜族女人们喜欢打扮,勇于尝试所有她们自认为能使自己变得更加动人的东西。衣裙鞋子,包包化妆品,都是她们的最爱,无论小姑娘还是老太太,她们热衷于把自己打扮得花枝招展。她们生活节俭却经常在衣饰上面一掷千金,她们过着米饭配酱汤的日常,但也要偶尔打扮光鲜地去餐馆就餐,在家门之外的眼光里,人们幸福与否,是靠外貌和消费被判断和归类的,家里再穷,外面也要有体面,也要尽可能地博来尊重。

我曾经在市中心地段买过一套小公寓,因为地处繁华,楼下各种小店鳞次栉比,其中有一家朝鲜族餐馆,清爽干净,食物又能唤起我舌尖上的童年记忆,难免经常光顾成为熟客。老板娘大部分时间在吧台后面忙碌,服务员忙不过来时,她也偶尔端菜端饭。对于老板娘身份而言,浓妆艳抹,披红挂绿,似乎天经地义,但这个老板娘已经满脸皱纹,青春不再,她的扮相就难免有些一言难尽了。她还很喜欢让人猜测自己的年龄,当然,每个人都尽量往年轻里说她,明明看上去有六十岁,也往五十岁说,但这仍然不能让老板娘满意,有时,甚至还会惹她生气,她听不到自己想要的答案就会一脸不乐意地说,我和你差不多大,才四十多岁。起初我很奇怪一个如此爱美的女人,为什么允许自己老得那么早,老得那么快?后来见到她的丈夫,才知道她已经六十五岁了,但她却执拗地要把自己再变回到四十来岁。皱纹,身份证,自己丈夫的老态,儿女的年龄,什么都不能改变她自欺欺人的决心。她的这种性情我只在玛格丽特—杜拉斯的身上见到过。这个法国女作家在六十六岁时,接受了不满三十岁的扬·安得烈亚的炽热追求,谈了一场轰轰烈烈的黄昏恋,在六十八岁时她写出了代表作《情人》。

3. 酒和歌舞

与女人的明快风格恰成对比的是,朝鲜族男人大多数沉默寡言,当然,喝了酒以后就是另外一回事了。这一方面可能与传统有关,朝鲜半岛秉承儒教传承,推崇士大夫精神,男人的理想形象是苍松翠柏,顶天立地,高洁自守。沉默是男人最好的修养,聒噪不休的,是树上的麻雀。我父亲是极少数既不喝酒也不抽烟的朝鲜族男人。但他却经常请朋友们来家里喝酒。事实上,节假日、周末,或者生日、纪念日,朋友之间登门道贺,吃饭喝酒,是我小时候大人社交生活的常态。

夫妇们都是一对一对来的,进门的问候和寒暄之后,男人们脱掉鞋子坐到酒桌边儿上,女人们脱掉外套进入厨房。男人们吃菜喝酒,女人们在厨房忙碌。酒过三巡,菜过五味,男人们的情绪开始高涨起来,酒桌上的喧哗与骚动,一波波地传导出来,蔓延到厨房,女人们端菜进去时,会提醒自己的丈夫,少喝点儿,别失态。尽管她们自己也知道这种提醒和警告毫无意义。

我爸爸不能喝酒,却一直耐心地陪坐,看着别人推杯换盏,他只是微微地啜上一点点,也会满面酡红,他很耐心地等到酒精在朋友们的身体里释放,像无数火星,先是点燃他们的语言系统,让他们开始高谈阔论,继而点燃他们的喉管和身体,让他们舞之蹈之,歌之咏之。爸爸等待的时刻来临了,这位男高音,他胸腔里面的歌唱之神早就在他的胸腔里面,潮汐般涌动不止,马上就要从声道,从嗓子眼儿,从唇齿之间,奔涌而出了——

一方水土养一方人。歌和舞,如果是魂灵的话,它们选择了朝鲜族男人女人,做他们肉身的宿主。歌舞活在朝鲜族人的血肉中间,活在他们的灵魂深处,随着情绪琴弦的拨动,随时飞起——

饮食人生

我现在还能清晰地记起那些歌声,高昂,或者低沉,直飞云霄或者百转低回,从饮宴的房间里面,连续不断地响起,伴奏的乐器是筷子和酒盏的敲击,是手拍桌子的重音强调,是在水盆里面倒扣的木瓢上面敲击出来的鼓音,甚至是不由自主的喝彩声和兴奋的喊叫声。人人当仁不让,你方唱罢我登场,偶尔他们中间的某个人,会因为自己唱功输了人,去厨房把自己的老婆拉过来,女人们围裙都没脱掉,但一进入歌唱的程序,立刻换了个人似的,神情和态度焕然一新,她们身体里面的歌唱小鸟啼声初起,随着旋律羽翼渐丰,直至高潮处的一行白鹭上青天。

朝鲜民谣十分高亢,没有一副好嗓子垫底是唱不了的,抒情性又强,高亢之上还要百转千回。平常时候,大家会觉得朝鲜族与日本民族有很多相通的地方,其实两个民族间有很大的不同。日本民歌是低回中偶尔高亢,但主体以沉吟抒怀为主,他们气定神闲,高傲唯美,讲求含蓄,偶尔热烈地展开怀抱,奔放一下之后随即收拢,回归内敛;朝鲜族民谣却有着大开大合的气质,有烈性烧酒的性子,不管不顾,不知道害臊,为了表达自己而拼尽全力,血脉偾张。朝鲜民谣没有极致,它攀上了高峰,然后把高峰变成高原,却在高原之上,再撂起一个个险峰,没有止境地往高处拓展,路越走越窄,声嘶力竭,直至咯血——

朝鲜族民谣里面,《阿里郎》是国宝级的民歌。民间和国宝,似乎是相悖的,但凡事有特例,《阿里郎》即是其中之一。

《阿里郎》是从女性视角叙述,爱郎离去,归来无期,佳人无限忧郁。这首民谣有浅唱低吟的、极力压制的伤悲,也有不顾一切地,披头散发的抒怀。爱和怨,赤诚诚,火辣辣,爱人的体温仍然停留在肌肤上面,生离的撕心裂肺血丝缕缕,优美的曲调跟悲怆的心态,像冰里面含着的火,火里面煨着的冰。它构架出来的美、悲伤,乃至绝望,都是极致的。

朝鲜的盘瑟俚,和中国的戏曲有相似之处,也是有唱有念、且歌且舞地给观众听众们讲故事。艺人手里一把折扇,开开合合,翻手为云,覆手为雨。盘瑟俚演出要求不多,表演者,再加上一位鼓手搭档,有个空场便可以了。相比之下,中国戏曲讲究得多,复杂得多,也华丽得多了。如果说盘瑟俚演出是写意,中国戏曲则是工笔了。

韩国有一部电影名叫《西便制》,讲的就是盘瑟俚艺人的故事。盘瑟俚按地域划分为“东便制”和“西便制”,唱法也有区别,“东便制”声音洪亮,气氛热烈,情绪高昂,而“西便制”则细腻,悲怆。《西便制》这部电影中很详尽地描写了一个女孩子成长为杰出的盘瑟俚艺人的过程,她的父亲为了把她留在身边,趁她生病时,在她的碗里下药,让她变成了一个瞎子。他封堵了她的大千花花世界,把她逼往艺术的羊肠小道。生活的诸多艰辛让这个女孩子先是迷惘,继而成长,最后成熟起来,最终,她了解到盘瑟俚演唱的骨血,惨透了盘瑟俚艺术乃至人生的真谛。

一个非常悲情的故事,在国际电影节上得了大奖。我却觉得这个故事编得太像故事了,剥掉盘瑟俚的外壳,它放到任何一个东方国家,都是成立的。影片的主旨太鲜明,方向太清晰,反而就缺少了点儿什么。影片里面的一个情节让我心动,女孩子刚开始表演时,被几个财主类的男人招去唱“堂会”,他们被她的美貌吸引住了,并不在乎她唱得如何。而女孩子知道自己才艺高超,却也在男人们的关注之下有些虚荣和满足。但那是她第一次正式演出,演唱盘瑟俚本身带来的新鲜经验,实在太吸引,男人们的轻佻言语最终被无视,女孩子沉浸在自己的演唱里,自己迷住了自己。这个时候的女孩子,青涩可爱,离真正成为盘瑟俚艺人尚有千山万水的路途,但她迈开了第一步。

盘瑟俚这样的艺术形式,非老辣的、洞察世事人情的老艺术家,才能达至化境,他们历尽磨难,见惯生离死别,称得上是人生的智者,既嘶哑而又深沉,是对人生和人性最完美的表达。

朝鲜舞蹈的动作,乍一看简单至极,手臂、腿、脚尖,随着旋律动起来就是舞蹈了,条件有限,地方狭窄时,能供两脚站立的方寸,即可容纳舞蹈的存在。小时候的家宴,歌声一起,随之总有人从座位中起立,舞之蹈之,中年男人惯常的刻板表情,融化成一团和气,露出调皮的笑容。

朝鲜族舞蹈最简单也最难,有点儿像太极,极简之处蕴藉最深,大象无形。

16世纪朝鲜半岛出了一个奇女子,名叫黄真伊,集名妓、诗人、舞蹈大师等几重身份于一身,从历史的坐标上看,她还是个行为艺术家和女权主义者。她与当时的学者、艺术家、士大夫等名流高人交往密切,为人做事不拘一格,跳脱挥洒,特立独行,其风采令无数男人倾倒。当时有一位很有名的高僧知足大师,多年寄居寺院潜心修行,黄真伊自称是佛门弟子,深夜裹披袈裟叩开知足大师的房门,在内室为他跳了一段舞蹈,知足大师因此破戒,第二日于羞惭之中圆寂。黄真伊对这个结局颇为遗憾,不乏痛悔。但事已铸成,只留叹息。当时黄真伊为知足大师所跳的独舞,流传下来,即是僧舞。细究起来,内室舞蹈本就是两个人之间的私密,知足大师第二日即圆寂而去,黄真伊悔之莫及,以她的率真性情,她断不会再在第二个人面前跳这段死亡涅槃之舞,那么,后世流传的僧舞,可见是依照葫芦画瓢,取意而非形了。

黄真伊在弥留之际,嘱咐身边朋友,把她的尸身弃于江边,切莫举行什么丧仪之类的事情,灵魂远遁,皮囊不必挂牵,她还要求,在她的葬礼上,朋友们要用歌舞的欢响灵动,取代哭泣悲悼,人世悲苦,一寄如是,今朝飘然而去,大幸,万幸!于是,黄真伊的传奇添上了浓墨重彩的最后一笔。

4. 风俗和传统

鸭绿江由长白山天池发源,像条幼龙,在群山中间蜿蜒窜行,恣意奔涌,直奔北朝鲜湾。中国和朝鲜半岛各有支流汇入鸭绿江,使它保持了充沛的水量。但作为一条国际界河,鸭绿江政治概念远远大过地理概念。它不够宽阔和险峻,只要会游泳,都能轻易地在国与国之间来回。更何况,一年之中还有将近五个月的时间,严寒把鸭绿江变成中朝两国间一条水晶胶水,把两个国家粘连成一体。边界两岸的老百姓,滑个冰就出国了。中国东北沃野千里,不仅吸引了众多关内的移民来垦荒,朝鲜半岛的老百姓也成群结队过来春种秋收,冬天再回家。再后来,他们不耐烦来来回回了,定居下来。中国于是多了一个少数民族——朝鲜族。

20世纪三四十年代,战争频发,除了农民以外,朝鲜半岛更多的人跨越边界,来中国定居,这些人中间,包括我爷爷奶奶,以及姥爷姥姥。

从小学到大学,要填写多少个表格,早就记不住了,但表格里面有一项“籍贯”,却总是让我为难,“籍贯”即是“故乡”,家族最原初的那个地方,我不知道我们家族的“故乡”在哪儿,父亲和母亲都是两岁时被带到中国来的,他们在异国他乡、在战乱的烟火中,随着自己的父母定居某地,再离开;从一个地方到另外一个地方,他们在朝鲜族人聚居区内长大,学习和使用母语,他们当然也会讲汉语,尽管他们一开口,就能让人听出不同的音调。他们不断地变换生活环境,最终变成了中国公民。

我父母这辈人,都有着漫长的迁徙经历,不断地变换居住地,最初为安身,接着是安全,然后是工作,或者结婚,当他们年纪大了,可能还要因为孩子们的事业家庭,再度迁徙。他们这一辈人,走的是一条阿里郎的路,处处无家处处家,战争和政治、城市和乡村,没有什么是他们没经历过的,希望和伤感,永远打包在他们的行李里面。也恰恰因为这些,他们比谁都更知道亲人和朋友意味着什么。他们在哪儿都能迅速地找到同类,形成自己的生活和社交圈子。

多年来,在家庭内部,我们被父母教导,见到长辈要跪下磕头、问安,有客人来要问候,送客人离开时,要全家人一起送出大门外,并等着客人拐过弯看不见背影才可以转身回去。饮食方面,米饭、泡菜、酱汤、打糕、冷面、米肠——母亲们用传统的朝鲜族饮食喂养子女,让我们的舌尖和胃肠带着强烈的“籍贯”。朝鲜族饮食原料并不像日本那么讲究、挑剔、极致,也不像中国那么地大物博,菜系繁华,朝鲜族的饮食食材朴素,无非白菜、紫苏、辣椒、土豆、粉丝,各种青菜,等等寻常之物,但却能做出格外的清新鲜香,很重要的因素在于它们耗费的人工和耐心上面。朝鲜族从来不是奢侈的民族,这在饮食上面便可见出,但他们也从未放弃过对丰富和高雅的追求,朝鲜族菜系是粗粮细做的典范,很少浮华,务实求真。每年秋天的泡菜季,白菜摞成山,一遍遍地清洗,盐渍去水气,再清洗,腌菜的缸可以装下三个成年人,大蒜要成盆成盆地扒,还要捣成蒜泥;鲜红的干辣椒成堆地被石磨研细,还有生姜、苹果、白梨、盐、味精、白糖,一盆盆的调料最后融合在一起,艳丽夺目,像秘密或者诺言似的,层层抹入白菜菜帮之内,最后收拢封好,等待发酵。季节此时也正式进入了冬季,整个北方进入休眠期。可妈妈不闲着,下霜之后,妈妈要在别人收割后的白菜地里撒上樱菜的种子,在霜冻之前把它们收割回来,樱菜在寒凉的土地和气候中长大,茎秆细弱,挑拣起来十分费劲儿,但妈妈从未嫌弃麻烦和琐碎,经过腌渍的樱菜仍然保持着鲜绿的颜色和独特的清香,是佐餐佳品,这才是她关注的重点。

我们被这些饮食喂养长大,我们的胃肠就是我们的故乡,食物曲曲弯弯地在我们的身体里游走,滋养我们,我们的内部,天然就是一首《阿里郎》。

入乡随俗。

每年的春节,是我们的大节日,但朝鲜族人不贴春联,也不挂灯笼迎财神。炒菜包饺子放鞭炮拜年,倒是完全的“拿来主义”,完全融入。相对于春节,朝鲜族人更在乎端午节和中秋节。每年的端午节,是朝鲜族人的大日子,对于未婚青年男女而言,这一天有中国“元宵节”的意味,“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后”。端午节,大家纷纷走出门去,跟亲朋好友齐聚,女孩子们荡秋千,压跷跷板,展现妖娆娇媚;男人则摔跤、射箭,卖弄力量无穷。这个一年一度的开放式相亲现场,让多少青年男女看花了眼,跳乱了心。《春香传》里面的李梦龙和春香就是端午节在谷场上一见钟情的。

随时随地都可以歌舞

中秋节也同样是大日子。朝鲜族人的祭奠日子有两个,一是清明,一是重阳节这天。家人提前准备好供品,酒水,香火,去上坟,在坟前完成祭拜仪式之后,铺上桌布,大家坐在一起喝酒吃饭,寓意不言自明。这种祭奠方式与野餐结合在一起,既有纪念又有风味,令伤感的追忆里面充满了烟火气。但旧时代,女子不好抛头露面,有些男人便去妓院找来妓女,带着她们一起去祭奠亲人,然后喝酒野餐,载歌载舞,也不知道地底下的亲人是会骂他们荒唐呢,还是笑他们离谱儿呢?生死是人生的两端,没有例外,能用这么平易和调皮的方式来应对,倒也不赖。

不知不觉,从爷爷奶奶、姥爷姥姥开始,我们走过了万水千山。终于知道,“高丽”,原是山高水丽,“朝鲜”,是朝日鲜明,意象美好而上进。故乡不只是外部,更是内部;“高丽”和“朝鲜”的寓意也同样安放在我们内心的山水和日月上——

朝阳明丽,岁月美好。