这几年,去成都的次数比较多。一是应同学邀,二是有学生朋友请。

到了成都,除要品成都“龙抄手”、“担担面”等特色小吃外,我还要观诗圣杜甫草堂、武侯祠、青羊宫等名胜;还要去拜会一位出版界的老前辈、著名诗人木斧先生。

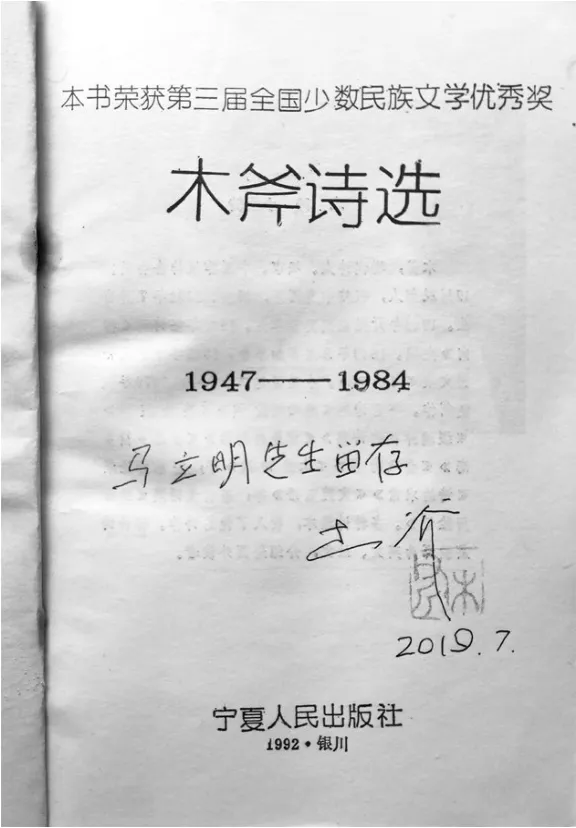

每次去木斧先生家,他都要将他新近出版的诗文集拿出来赠我,并在扉页上签名,盖上曹辛之先生为他刻制的那方小小的朱文印。

去年,我去拉萨经成都又去看望了他。未曾想到的是,老诗人禁将我近年写给他的信和拜年帖竟摆放在壁案上,让人十分的诧异与愧疚。多么难得的真情实感啊!多么友善的提携与关爱啊!这次,老诗人又送了一本1947年至1984年的《木斧诗选》给我,甚喜!

该诗选是1992年由宁夏人民出版社再版,著名诗人、作家流沙河先生作序的。说是再版,是因为1986年出版过。

木斧先生,是个多情的人。他在该诗选的《后记》中说:我1931年生于成都市,祖籍却是在宁夏固原,属回族。我长期在汉族杂居区生活,反映本民族生活的作品不多,这不能不说是一件憾事。1984年,他毅然回到宁夏,踏遍了祖辈足迹所到的地方,创作了不少的“乡思乡情乡恋”作品。用他自己的话说:“还清了我一生欠下的相思债。”

这次《木斧诗选》再版,就新增了一批写固原的诗作。如《固原念》一诗说:“在固原,我已经流连忘返了//人说固原穷/我喜欢他穷得硬朗/人说固原孤单/我喜欢它空气新鲜/人说固原太干旱/我喜欢不渗水的情缘……”。又如另一首《风的礼赞》:“我思念她,思念了几十年/思念成了一笔相思债/祖父把思念交给父亲/父亲把债券塞进我的手心/如今我发已白,我不忍心/不忍心再把相思留给后代儿孙//风啊,你吹吧,猛烈地吹吧/远去的游子已经健步回来……”你看,故乡在他心里爱得是多么的深沉!多么的眷恋!

《木斧诗选》全是新诗。流沙河先生在为该诗选写序时说:“1947年的早春,我已跳过15岁的低栏,离去故乡,负笈蓉城。有一天偶然在成都《西方日报·西苑》上瞥见一首新诗,作者署名木斧。……”

那首新诗,题目今已忘却,只记得内文的两句大意。‘周围都是死水,人脸都是苍白的花。’这意象之奇,之冷,之悲,使髫年易感的我惶惑不安。“原来我们生活在这样一池死水里!”这是流沙河先生第一次“认识”木斧。

到了1948年,流沙河做了《西方日报》的通讯员。这时的他,常在该报《西苑》副刊上读到木斧许多诗作兼及嘲骂国民党政权的短小锋利的杂文,不用说崇拜得五体投地。“……我当时不认识木斧,只猜测他是成都人,或许是一位行踪隐匿的地下工作者”。

到了1949年,流沙河和木斧在一次“艺社”组织的活动上终以幸识。之后,是木斧诗作的高产期。至1957年,流沙河说:“我便怂恿木斧编一本自己的诗集,并说我希望有幸为他写序。”谁知序还未动笔,流沙河便“出事”——打成右派,诗集也随之成为泡影。

直至1984年,这对相知相识、患难与共的老友“彼此默契于心”,才有了这篇“诗选序”。流沙河先生在“序”的最后一段说:“说是写序,拖了二十七年之久。终于写出来了,但不是序,只是一篇写序的故事罢了。”

木斧先生是个跨世纪的著名诗人,他原本不姓木,姓杨,名“蒲”。谈到他的笔名,上海有位诗人曾结合他锋芒锐利的诗想给他改名,于是寄赠一首短诗:“木斧先生/我想给你改名/改为诗斧/因为你写的诗鞭辟入理/削铁如泥/入木三分!”木斧先生接到信后即复:“若改‘诗斧’,这名字太神圣了,不敢当;改‘金斧’,太贵,我担不起;改‘钢斧’,太重,我挺不起。所以,还是作为木制玩具,供小朋友玩乐吧。”

可见,木斧先生是位非常幽默、豁达的老人,我也为我2008年在贵州遵义幸识这位老诗人、老革命、老前辈而感到荣幸!