近世的晚明时期(1573—1644),以佛教为代表的本土信仰迎来过一次复兴高潮;与此同时,来华的西洋传教士们,则为这场东方的宗教复兴运动赋予了更多全球主义色彩。天主教传教士们曾带来全新的西方科学与宗教,也在浩瀚的中国传世文献体系之外,为后世研究者留下了庞大的传教士档案文献,藉此可以约略窥见17世纪以来东西方文明的碰撞与妥协。因东西方文献的不同立场,所造成对同一历史人物的不同描写与评价,于这一时期中表现得尤为明显,所以对明末清初这段历史的研究非常强调东西方文献的互证与考信。这其中,一位重要人物身上最能体现出这种差异,且其背后还有一段尚未被揭开的信仰之谜,那就是大明最后一位君主明崇祯帝朱由检(1611—1644)。明代君主的个人信仰生活,因循旧制多出入儒、道之间,其中大部分也亲近佛教,早期多位君主对藏传佛教的兴趣甚至大过汉传。但崇祯帝不仅稔熟本土宗教,还曾对天主教也产生过不小的兴趣,且崇祯朝内宫中已广有太监、嫔妃受洗成为真正意义上的教徒,这在整个国史之中是绝无仅有的。甚至,关于崇祯帝本人是否入教的话题,也曾是明清宗教史界与政治史界颇为关心的。已有的研究已经可以证明,即便本人没有受洗,但崇祯帝曾在一段不算短暂的时期内尝试接近天主教信仰,因之冷落了传统的佛道信仰。最早有清末民初耶稣会会士萧若瑟著《天主教传行中国考》书中暗示崇祯曾亲近天主教。方豪《中国天主教史人物传》(中)“汤若望”条也对之进行过考证。而方氏最为倚重的依据来自他的好友牟润孙所作《崇祯帝之撤像及其信仰》(作于1939年)一文。上世纪90年代之后,大陆学界明清中西交流史的话题走俏,但似乎对崇祯帝本人失去了兴趣。除了几篇介于学术与普及之间的文章曾提及崇祯帝信仰之外,只能从研究崇祯朝本土信仰的文章中找到相关研究的延续。但在同一时期,海外汉学家却对此一直保有热情,尤其近年天主教汉文基础文献的整理与研究为本领域研究提供了不少全新的材料。其中,比利时鲁汶大学钟鸣旦(Nicolas Standaert)的专著An Illustrated Life of Christ Presented to the Chinese Emperor: The History ofJincheng shuxiang(1640)(《〈进呈书像〉:崇祯帝所见耶稣生平传记》)一书虽非正面解答崇祯信仰问题,但提供了全新的考察视野,为本研究所重。今日开展崇祯天主教信仰考辨之前有必要介绍一下牟润孙先生在1939年时的成果,其中的引证论断,今天看来依然不过时。方豪《中国天主教史人物传》“汤若望”条载:“吾友牟润孙先生曾撰《崇祯帝之撤像及其信仰》,初揭于《辅仁学志》八卷一期,四十八年收入《注史斋丛稿》,论断甚精,可供研读。”方氏所撰汤若望传文涉及崇祯信仰一段,即参考牟文。今查牟文自述,此崇祯帝信仰之文始自编撰徐光启年谱因缘,因涉及徐氏是否诱导崇祯帝信仰天主教之公案,敷衍成文,并得到著名神父学者德礼贤(Pasquale d’Elia,1890–1963)的帮助。文中除了引用中文文献之外,也关注到当时新译德国人魏特(Alfons V?th SJ)所撰《汤若望传》(Johann Adam Schall von Bell SJ: Missionar in China, kaiserlicher Astronom und Ratgeber am Hofe von Peking 1592–1666 : ein Lebens- und Zeitbild),时方由杨丙辰翻译过来不久。此种中西文献比较研究的自觉出自上世纪前半叶旧学出身的牟润孙之手,是颇为难能可贵的。牟氏论崇祯曾撤像而未毁像,年在崇祯五年或六年时,但究竟是否为徐光启所导,“固极有可能,而据今日所见之史料,犹不能指实”;而“还像”事因皇子之死,余论中还有多条崇祯亲近天主教的旁证,颇有价值。当然,限于时代与材料的刊布,牟氏论文之中亦有多处可补益商榷之说,且崇祯朝时代的本土、外来宗教交互的实际内容与时代意义,亦值得继续讨论。本文即在前人的基础上,进一步发掘中西文献中的相关记载,揭示并分析崇祯帝信仰变迁及其在中西文献中被构建的意义,尽力还原崇祯帝宫廷信仰的历史形象。同时,本文也想通过此一实例,讨论中西文献各自存在的预设与局限,兼论从中西文献矛盾叙述中分析史实的重要性。

一、撤像:“崇耶”的开端

自民国萧若瑟、牟润孙、方豪直至今日研究者一致认为崇祯帝因亲近传教士而于宫中“撤像”,即将禁宫中的佛道造像撤出紫禁城。过往研究者也极力想通过《烈皇小识》《崇祯宫词》等笔记记载,将徐光启与“撤像”及崇祯帝的信仰生活改变联系起来,西人《汤若望传》也持此说。今天虽然没有发现更为权威的证据坐实徐光启主导崇祯信仰转变,但宫中“撤像”的实际开展仍多有可论者。中西史籍对待崇祯“撤像”一事态度截然对立。前人已关注到,明清之际文秉所著《烈皇小识》记此事“将宫内俱养诸铜佛像尽行毁碎”,王誉昌《祟祯宫词》吴理的注里说,乾清宫屋檐上的佛像,竟然预料到撤像事件的发生,提前在一天夜里做出反应,“殿中忽闻乐声锵鸣,自内而出,望西而去”。此二种记载真实程度不论,实际反应了儒生们内心对天主教的抵触。而《汤若望传》里则据传教士西文文献,反复强调“皇帝曾多次令人们由殿中把偶像去掉”,是“汤若望努力的效果”,以显示崇祯帝在徐光启外,同时受到汤若望的影响。

但是通过传世文献,徐光启在世时的那次禁宫“撤像”,既不如上述材料中荒诞夸张,也未必有汤若望在场,而是崇祯帝主导的一次较理性的举动。曾于万历时入宫为阉的刘若愚在所著的《酌中志》一书中,留下许多明朝禁宫内的实录;其中关于崇祯疏远佛道、亲近天主的记载,殊为可贵。书中卷17载:“崇祯五年九月内,将(隆德殿)诸像,移送朝天等宫安藏。六年四月十五日,更名中正殿。”同卷又载:“崇祯五年秋,隆德殿、英华殿诸像,俱送至朝天等宫、大隆善等寺安藏,惟此殿(钦安殿)圣像不动也。”“隆德殿”条之“崇祯五年九月内”及“钦安殿”条中的“崇祯五年秋”,作为撤像时间殊可注意。

前人也关注到刘若愚记载中关于佛道造像的去处,但皆未点出此段记载的合理性。道教造像的归宿“朝天宫”,位于北京阜城门内,为宣德年间仿南京朝天宫所建,是明代北京礼部道录司的所在,为政府管理道教事务的机构。相似的佛像所撤入之“大隆善寺”,即为大隆善护国寺;除了作为明代京师最重要的番教寺院外,也是北京僧录司的所在地。宫中撤出的佛道教造像,由礼部管理宗教事务的机构接管,既不存在现场捣毁,也不至于无端消失,这无疑是“撤像”风波下最理性的解决方式,甚至还有为佛道信仰保留余地的嫌疑,可见刘若愚“撤像”记载并非向壁虚造。同时,撤走佛像的宫殿是英华殿,据《酌中志》载:

宫中英华殿所供西番佛像,皆陈设近侍司其香火。……万历时,每遇八月中旬神庙万寿圣节,番经厂虽在英华殿,然地方狭隘,须于隆德殿大门之内跳步叱。……英华殿前有菩提树二株,结子可作念珠。词臣张士范作偈,谨附载之。其序曰:大内西北之隅,建有英华殿一处,殿前有菩提树二株,闻系九莲菩萨慈圣皇祖母所植。

《酌中志》中记载,内庭英华殿里的供奉太监,都是番经场里派来的,穿着都是藏传喇嘛的风格。历明清两代,这里都是内宫皇太后及太妃、太嫔们的礼佛之地。英华殿外有两株菩提树,皆为神宗生母慈圣太后所栽,至今犹存;甚至,今日故宫英华殿偏殿内,仍供奉着慈圣太后的圣像。就是这座“英华殿”与其曾经的主人,不仅经历崇祯帝“撤像”之变,更与日后崇祯改弦易张、重归释氏,有不小的联系。藉《酌中志》的记载及各种笔记,可知崇祯帝于崇祯五年(1632年)秋日,陆续将宫中佛道造像搬离、收置于当时的宗教管理场所的举动,当为崇祯帝亲近天主教的起点。然而,也是由于英华殿及其佛教传统,隐隐埋下了日后收回成命的线索。

二、回归:“九莲菩萨”显灵

崇祯帝对于天主教的兴趣没有贯穿始终,多年之后又重回传统信仰的怀抱;其中原因是多方面的,最主要的导火索,是三次相距不远的内宫事端:“助饷”“丧子”和“显灵”。其中,最先发生的是在阁臣怂恿下的向戚畹“助饷”,随后是崇祯帝与田贵妃所生幼子慈焕病重时禁宫出现的“显灵”事件,而皇子最终夭折。此后,被撤走的佛道造像被陆续迎回宫中。诸事于官修明史诸书及笔记小说之中记载颇丰,略引于下。首先发生的是“助饷”一事。1. “助饷”

明季连年用兵导致国库空虚,至崇祯一朝尤甚。崇祯帝曾多次“谕廷臣助饷”,然收效甚微。时任内阁大学士的薛国观(?—1641)向崇祯帝建议,可逼武清侯家助饷,崇祯帝遂“借饷”于嗣侯李国瑞,事载《明史纪事本末》:

上常忧用匮,国观对以“外则乡绅,臣等任之;内则戚畹,非出自独断不可”,因以李武清为言。遂密旨借四十万金。李氏尽鬻其所有,追比未已,戚畹人人自危。因皇子病,倡为“九莲菩萨”之言,云上薄待外戚,行夭折且尽。上大惧。

“借饷”事出薛国观的提议。薛,《明史》有传,谓之“险忮”,评价极低。后薛国观被崇祯帝借故赐死,此“助饷”之议也是一条罪证。薛氏提议借饷的“武清侯”李家,为“九莲菩萨”孝定李太后的族人。《明史 · 外戚恩泽侯表》载:“武清侯李伟,明神宗慈圣皇太后父,神宗即位,封武清伯,寻进侯。万历十一年卒,赠安国公。”爵位共五代,“助饷”事出第四代国瑞。《明史》载李国瑞庶兄国臣,与其弟争家产。国臣庶出,虽居长而无权,因诡称其父所遗资货四十万,愿助军晌。崇祯帝遂听薛国观的建议,向李国瑞借这“四十万”,“勒期严迫”。然而李国瑞拆毁居第,于大街倒卖家什,以示无有,惹得龙颜盛怒,爵位被夺,本人吓死。正史“助饷”事尚未见准确纪年,但从官私记载中,仍可以推导一二。前引《明史 · 外戚恩泽侯表》载第三代武清侯李铭诚,于“崇祯十一年(戊寅,1638)正月卒”。第四代国瑞“崇祯中袭,寻以借饷悸死”。第五代存善,“崇祯末袭”。《明史 · 外戚传》“李伟”条载:“大学士薛国观请勒勋戚助军饷。时铭诚已卒,子国瑞当嗣爵,其庶兄国臣与争产”,“助饷”事即是发生在爵位传袭之时。《日下旧闻考》里也记载:

(崇祯)戊寅,诏武清侯助军饷百万。侯时家产已落,以甲第及海淀别业售于人,不足,扇珥佩帨之属,悉鬻诸市。

《日下旧闻考》言明助饷时间在崇祯十一年,三、四代武清侯衔接之时,此说同时可得多种笔记史料的佐证,也与薛氏当权时间相合。如此可以推断,正是由于新嗣武清侯立足未稳,族中内乱,才是“助饷”发生的内因,作为阁臣的薛国观其实只是推手之一。

2. “殇子”

李国瑞被夺武清侯爵,引起外戚集团对于君主的强烈不满,但过了很久才等来反击的机会。直到皇子慈焕夭折之时,戚畹们终于借“九莲菩萨”显灵,逼崇祯帝恢复优待(详下)。正史与笔记之中,都提到了这位幼年早殇的皇子,但他生病时间今已不可知;其夭折的时间也仅有杨士聪《玉堂荟记》、孙承泽《思陵典礼记》及佚名《烬宫遗录》等少数笔记有记载,时在崇祯十三年庚辰(1640)七月初五。此外,还可以找到另一有力旁证,方以智《物理小识》记载:

崇祯庚辰,石斋先生与老父占益,三曰必赦,而我不与。果因悼灵王大赦,而黄公先移北司矣。卜年如周,其厄如夏,谨识于此。

方以智记载中的“石斋先生”与“黄公”,就是晚明大儒黄道周(1585—1646)。黄氏因斥杨嗣昌等私下议和而与崇祯帝冲突,被逮下狱,时间就在崇祯十三年。方以智载,黄氏与其父方孔炤,预测自己是否会有提前赦免的机会,最终果然遇上悼灵王殇后的大赦,则崇祯殇子必在崇祯十三年无疑。

尽管正史、笔记中的记载,让人感觉武清侯被夺爵与皇子夭折是两件时间相近的事件,其实二者间相隔并不短,这是传世文献书写误导人的地方。考虑到之后戚畹贵族导演的“九莲菩萨”显灵紧随慈焕之殇,那国戚们为了反击崇祯帝,已经久等了约两年时间。

3. “显灵”

面对爱子重病将殇的崇祯帝,很快遇到新的打击:“九莲菩萨”显灵。这一“显灵”不仅迫使崇祯帝重封武清侯后人李存善,另一件连带的举动,便是迎回宫中造像。不过据记载,“显灵”时,皇子慈焕尚在病中,严格意思上来说“显灵”事在“殇子”之前。

“九莲菩萨”为已故明神宗的生母慈圣宣文明肃李太后,为第一代武清侯李伟的女儿。她是晚明宫廷重要的人物:虽非正宫出身,而最终博得皇太后位,同时又是晚明信仰界的绝对偶像。神宗宠幸的郑贵妃诞下福王的那年,这位封号慈圣的皇太后于慈宁宫发现瑞莲花,同时于梦中得到菩萨所传真经。当时宫廷颁印的观音画像,也被易以太后的尊容,传之天下大刹供奉。慈圣皇太后最有名的封号是“九莲菩萨”,那本是一位民间信仰的神祇,但因慈圣的加入而名扬天下。即便逝世之后,这位宗教偶像依然在政坛清浊纷乱的晚明时代,拥有其政治上与宗教上的双重意义。

慈圣皇太后在世时,便与万历朝清流士大夫们力挺神宗长子朱常洛。后来常洛击败深得父皇喜爱的异母弟常洵,成为明光宗。数十年后,已经往生的“九莲菩萨”再次显灵,还是为一位皇家幼子而来。明清之际吴伟业的名篇《永和宫词》诗中云“岂有神君语帐中,漫云王母降离宫”,所咏即为此事。“王母”典出西王母,这里指的就是九莲菩萨;“降离宫”之事就是那次“显灵”。崇祯见爱子愈加病重,宫中开始流传皇子曾祖母“九莲菩萨”显灵,谓慈焕病重时曾见“九莲菩萨”降临,指责父亲待祖母的武清侯一家不善,自己才会罹祸早夭。此言一出,崇祯帝痛悔前事,向朝廷内外颁谕恢复武清侯爵位。然而,所谓“九莲菩萨”显灵即使在鬼神信仰丰富的近世中国,也会受到理性声音的质疑。清初明史馆臣就倾向于是内宫宦官宫女作怪,可参前引《明史 · 薛国观传》载:

戚畹皆自危。因皇五子病,交通宦官宫妾,倡言孝定太后已为九莲菩萨,空中责帝薄外家,诸皇子尽当殀,降神于皇五子。俄皇子卒。

乾嘉时期的陈鹤所作《明纪》也持此说。所以,这一出鬼神演义合理的解释,应当是皇家的贵族勋戚的利益团体,陆续受到侵犯后,伺机利用崇祯帝情绪与性格的弱点,串通内宫执事逼其收回成命,礼待国戚后人。

“九莲菩萨”显灵的另一个成果,便是内宫撤走的佛道造像被陆续搬回,崇祯帝本人也重回本土宗教信仰。这其中首先离不开武清侯与“九莲菩萨”之间天然的联系,其于晚明政教之间的影响,时至明季依然不容忽视。戚畹导演“显灵”的初衷是自身利益受到挑战,但逼迫崇祯帝转变亲近天主教的态度,应该也是事先有所计划的。毕竟崇祯朝两位国丈不仅不甚喜欢西教,而且皆来自佛教氛围浓厚的省份,身兼佛教檀越护法之位。(下详)

顺便提一句“助饷”的主角、大学士薛国观的晚境。正是“显灵”之时的崇祯十三年的六月,薛国观被免去内阁首辅之职,两月后更遭削籍的惩罚。如果《玉堂荟记》等笔记所载慈焕夭于七月初无误的话,那么薛实际在皇子重病时已被君主罢免了职务;殇后两月更遭削籍。除了《明史》传记中所列“结怨中官”等理由外,薛国观之败、尤其迅速遭到削籍,从时间及因缘上来看,与“九莲菩萨”显灵与皇子夭折,应该也存在一定有联系,毕竟他穷治的武清侯正是“九莲菩萨”家人。若此说成立,可以进一步推知“显灵”的时间,很可能就在薛国观免职极近之前的六月间,俟日后更多材料发现。

有趣的是,《汤若望传》载,崇祯帝因为认可汤若望制炮的功绩,曾把一位因用鄙视言词攻击汤氏的一位内阁大学士,革职拿办。尽管因缘描述存在差别,但从时间上及人物职位来看,这位西文文献中因亵渎传教士被贬的大官,很有可能就是薛国观。这么看,他在中西文献中的形象倒是出人意料的一致。

4. 迁像

牟润孙已关注到中西记载中关于迁回造像的时间上存在差异,《酌中志》载“(崇祯)十三年秋,殿复供安圣像如前。盖体祖宗以来神道设教之意也”,而《汤若望传》则记为1641年。今案,中西记载迁回佛道造像的时间相去一年,或许有其合理性,诸多大殿圣像搬迁,需要相当时间,前后相距可能逾年。更重要的一点,从慈焕殇的初秋,到是年底崇祯帝本人还在中西信仰的选择之中左右彷徨(详下)。而魏特《汤若望传》中将崇祯帝迎回圣像的原因,解释为宫廷里反对天主教人士的暗中诋毁,以及因为拆卸装配望远镜的失误导致观测不准确使得汤若望受到了冷遇。从今天的材料来看,汤若望纠结的望远镜与诋毁事,相比内宫上层的角力来说,则完全微不足道。

若为崇祯帝亲近天主教的时间做一个划定,下限应该就是崇祯十四年辛巳。从崇祯五年秋亲近天主而“撤像”开始,至此崇祯宫廷内不算短暂的信仰风波才算是告一段落。他们之间的亲近期,自崇祯十一年开始遇到挑战。挑战一开始并没有直接面对天主教而来,而仅为阁臣与戚畹间的对峙。看似阁臣在第一时获得胜利,但两年之后的意外殇子,使得时为首辅的薛国观遭到削籍赐死的打击。与戚畹密切相关的“九莲菩萨”信仰,不仅挽救了武清侯的爵位,也重新为紫禁城迎回了撤走的佛道造像,崇祯帝也不得不因之疏远天主教与传教士。看似偶然的内宫争斗,背后仍蕴含着某种必然性,17世纪时本土信仰依然存有相当的活力与神秘感,这也使得崇祯帝在殇子、显灵的极端心情下,不得不对其有所反省与回应,即便是在他对于天主教产生浓厚兴趣的岁月。

三、纠结:徘徊于菩萨与耶稣之间

有点遗憾的是,在将近九年的“撤像—还像”事件中(1632—1641)中,关于崇祯帝亲近天主教的记录其实并不算丰富。除了传教士所载他对天文望远镜的把玩外,还有二事可书。一件事,是传教士罗雅谷(Jacques Rho, 1593—1638)在京逝世后,崇祯帝对之极尽哀荣。另一件,就是汤若望卓越的传教作为,向崇祯献上《进呈书像》。中文文献对之记载殊为缺乏,而西文文献正好相反,颇能见得崇祯帝曾经确对天主教有过实际的尊奉举动。意大利传教士罗雅谷,是金尼阁、利玛窦们的后辈,明末第二代由果阿–澳门进入中土的传教士。他与汤若望一起入华、赴京,同在历局工作,然于崇祯十一年春不幸早逝。彼时颇为亲近天主教的崇祯帝,不仅专门为之拨了两千两抚恤以充教会购置田产之资,并为在世的汤若望补发了俸禄,还在农历当年冬(时1639年1月6日)为天主堂送去了御笔匾额“钦保天学”。可见罗雅谷的去世,反而曾引领崇祯帝与上层更好地接近天主教团体。另一次,是传教士尝试向崇祯帝呈送书籍、图像,传播天主教福音。汤若望的记载中显示这一番举动曾使得崇祯帝颇为心动,其实可能并没那么简单。时崇祯十三年(1640年),在紫禁城库房里偶然发现了一架欧洲早期的钢琴。这架钢琴是利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610)献给乃祖神宗皇帝的,一向无人问津。崇祯帝忽然心血来潮,想听下欧洲音乐,所以专门命汤若望修理乐器。在顺利完成调音师任务的同时,汤若望借此难得接近君主的机会,为崇祯献上了两件宗教礼物。礼物大有其渊源,早在1616年赴东方前,第一代传教士金尼阁(Nicolas Trigault, 1577-1629)曾在欧洲大陆募集带去东方的礼物时,于慕尼黑得到了当时巴伐利亚公国公爵马克西米利安一世(Maximilian I., 1573-1651)所赠的精美的短橱,橱里放置两件重要艺术品:一个是寻访初生基督的东方三博士(Magi)朝拜耶稣婴孩圣像,另一个就是关于耶稣一生事迹的圣图。这两件礼物,长期因故停留澳门,无法呈送中原君主;直到这次,汤若望借送还钢琴的机缘,送达崇祯皇帝御前,时间就在公元1640年9月8日(据陈垣《二十史朔闰表》推算庚辰七月二十三)。尽管此时正在崇祯丧子至痛之时,但据西文文献记载,皇帝对橱里这两件艺术品兴趣很大,尤其是那本关于耶稣一生事迹的圣图。魏特与钟鸣旦等研究者据汤若望自述Historica narratio及《中华帝国概览及1649年之前在华耶稣会与基督教会通讯》(Suma del Estado del Imperio de la China, y Chrisiandad dèl por las noticias que

dàn los padres de la Compa?ia de Iesus que residen en aquel Reyno, hasta el a?o de 1649),钩沉出这段本事。陈纶绪神父(Fr. Albert Chan, SJ)曾据之节译为《明季欧洲书简》“A European Document on the Fall of the Ming Dynasty(1644-1649)”,其中都提到:崇祯帝对婴儿耶稣表现出无限崇敬,认为他比中国的佛还要伟大;而且还指着东方三博士(Magi)中的一位说,他比三皇五帝中的“尧”还要伟大。此书被汤若望以《进呈书像》的名称,于中国刊刻出版,法国国家图书馆有藏(编号:CHINOIS 6757)明崇祯十三年(1640年)本,另有国图藏清顺治十八年(1661年)武林昭事堂刊本。法图本卷首有汤若望崇祯十三年十月朔后一日的序,其中介绍此书机缘乃由修琴而及传教,“幸荷圣明,并行鉴纳,是主教旨趣,业已洞彻宸衷,百世不惑矣。”

汤若望作序时间 “十月朔后一日”颇可论。“十月朔”于宋元后多有祭祀追荐逝者之意,汤氏必定深谙此说,序中以此“十月朔”而后一日的用意便很微妙,他不仅提醒了崇祯帝年中殇子之痛,似乎也在回应崇祯帝搬回禁宫的佛道教造像及信仰。此序下复有《天主正道解略》等诸篇解释性文字,当专为崇祯帝所作者。全书内容,即中世纪欧洲所作耶稣圣迹的《圣经》故事,存48幅木刻耶稣版画,汤若望为每幅画配有说明。即便如此,对于17世纪时代的朱由检来说,似乎仍不太能很快“洞彻宸衷”,理解天主的奥义,这使得曾仰慕天主教的东方君主非常痛苦。据陈纶绪神父节译之《明季欧洲书简》载:

这部《进呈书像》依旨在几天后被供奉到宫中的弘德殿,接受崇祯帝、后妃及整个禁宫的礼敬;因为之前崇祯帝觉得,单纯翻阅这本圣像集似乎还不够。供奉的盛况持续了三天,崇祯帝发现弘德殿依然还不够庄重宏伟,所以又把圣像集移到了另一间秘密的大殿,供他一人朝拜。有段时间,崇祯帝常常拿着汤若望神父作的简要说明(译者注:当为汤若望所作《书像解略》)研读《进呈书像》,但那两本书都太过言简意赅,而崇祯帝也不甚有慧根(英译作“blind”),无法体会书中妙处。他曾无奈地喊道:天主之道虽有理,但我实在不能明白。北京教区的神父与汤若望知道此事以后怎么也高兴不起来。他们尝试再写一些帮助君主理解天主教义的解释,但还没来得及写完,明帝国就遭到了毁灭性打击。(译者注:此处记载明亡时间似有误,钟鸣旦在书中已有指出。)

尽管崇祯帝最后并非是因为时间不够,才无法彻底理解甚至皈依天主教,但他在1640年冬阅读《进呈书像》,亦即《圣经》故事时的表现,依然可以看做近世中原君主最为亲近天主教的表现。

若从中西传世记载中还原1640年下半年的崇祯帝这一整年复杂的经历与心境,是数百年后的研究者难以想象的。从爱子病重到夭折、祖母显灵,于惩罚内阁首辅大臣的同时,又接触到传教士相赠的西洋乐器,而在鉴赏西洋音乐的同时,又得睹图说天主圣迹的入门《圣经》;交织在其间的,还有一丝沉重的顾虑,最终从护国寺与朝天宫迎回传教士反对的传统造像。如果将西文文献中崇祯帝无法理解天主之义的记载,理解成最终是他心中深层的本土宗教的敬畏占据了上风,而非君主真的“未秉慧根(blind)”,那恐怕与历史事实相差得不算太远。

在痛苦地阅读《进呈书像》的同时,崇祯帝信仰已开始转变。据《国榷》载,崇祯十三年冬,崇祯帝把钟爱的殇子与自己的亡母,都追荐为释道尊神,就可以见得其回归释道的姿态。他为爱子慈焕追赠了一个道教色彩浓烈的封号:“孺孝悼灵王玄机慈应真君”,还将已故的生母刘氏封为“智上菩萨”。二人封号或祠庙之中,都嵌有“九莲”一词,无疑受了“九莲菩萨”的影响。乾嘉年间的戴璐(1739—1806)曾记载,乃父戴文灯与好友于乾隆壬午(1762年)游览明代皇家大刹长椿寺,见寺里面有幅菩萨画像已经残破,其中一幅是“九莲菩萨”慈圣皇太后的尊容,另一幅“具天人姿,载毗卢帽,衣红锦袈裟”的是“智上菩萨”像。此二尊菩萨并列,一定也是崇祯年间才确立的。

重回本土信仰的崇祯帝,还命国戚们礼敬高僧、参访名山。其中一位国丈被派朝拜与观音信仰密切相关的佛教圣地普陀山。据钱谦益《牧斋有学集》卷三十六《天童密云禅师悟公塔铭》载:

崇祯十四年辛巳,上以天步未夷,物多疵厉,命国戚田弘遇,捧御香,祈福补陀大士还,赍紫衣赐天童悟和尚。弘遇斋祓将事,请悟和尚升座说法,祝延圣寿。还朝具奏。上大嘉悦。

广陵人田弘遇,是崇祯宠妃田贵妃的父亲,同时也是一位崇佛的大施主。他曾礼鄞县天童寺密云禅师,并代表皇家赴普陀山祈福,时间就在崇祯帝放弃天主、迎回造像之后的崇祯十四年。田国丈以皇家身份南来普陀,无疑是官方对佛教势力的一种表态,甚至还提出希望身在宁波天童寺的密云禅师,移住南京大报恩寺,但未成行。相似的还有另一位国戚苏州周奎,于崇祯末期重新延请律宗高僧三昧寂光(1580—1645)至京师长椿、大佛二名刹,开坛说法,此二寺皆为当日九莲菩萨李太后所恢复,意义亦不言而喻。与密云禅师不同,寂光律师晚年奉崇祯帝旨,移住南京报恩寺;明清鼎革之后,身在南京的寂光奉新主弘光帝成命,为先皇追荐超度,可以看作崇祯帝改宗佛法的一个了结。

在后世士大夫心中,崇祯帝这种“浪子回头”式的改宗行为,仍值得欣喜。比如钱谦益在给密云弟子木陈道忞(1596—1647)的信中曾明言“先帝偶惑左道,旋归正法”,认为那是君主从旁门左道中幡然醒悟的表现,未来可以重开佛日,法灯再耀。这些话自然是站在本土宗教立场上的,正因为此,启发崇祯帝化解信仰危机的关键人物“九莲菩萨”,尤其得到传统士大夫的交口称赞。

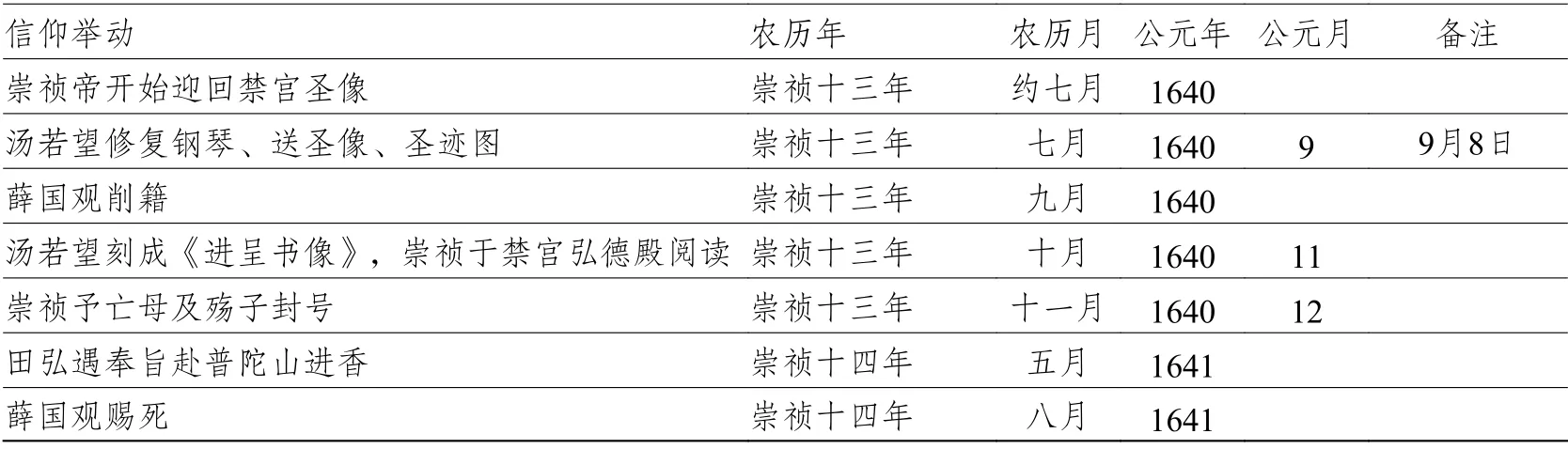

鼎革之际的中西文献中,依然能看到关于崇祯帝信仰截然相对的记载。一边是汤若望回忆:若明王朝不亡、崇祯帝未自缢煤山,则度化其领洗入教,绝对是旦夕之事;另一边,则是传统士大夫、佛教护法、高僧们,对崇祯帝归复本土信仰皆报以庆幸欣慰之信。经由中西文献比较,更见崇祯帝信仰生活的矛盾与复杂实为其曲折一生的缩影。略列崇祯信仰改易时间表。

?

续 表

四、小结:立场到视角的演进

考察历史人物的信仰时,其相关史料的穷尽式搜寻与使用无疑是最根本的,而宗教史文献因其自身的特殊性,不可避免地会秉持某种固有立场,有时各文献间矛盾的叙述甚至颇为光怪陆离,需要研究者尽可能全面地掌握、对比各种记载中的合理成分。本研究关注的明季君主信仰故实,前辈学者如牟润孙、方豪等人的研究,皆有其天主教史立场,强调崇祯的天主教信仰;而与之相对的关注本土信仰的学者们,似乎都选择淡化、忽视崇祯与天主教间的互动,这些都在客观上导致崇祯帝信仰相关问题的探讨,在今天学界仍不够深入。然而,这一话题无疑是有重大意义的。除了其在明清史及中西文化交流上的意义外,一位近世统一王朝的君主曾多年尝试接近天主教,又最终回归本土信仰,也是在国史上绝无仅有的。仅凭这点,对崇祯朝及君主个人信仰的研究也有其重要价值。不仅后世学者存各自立场,基础文献也会有偏见,笔者对崇祯帝信仰改易及其具体举动的研究,即希望通过梳理立场不同的中西文献,钩沉大明帝国晚期,禁宫上层多元信仰交织的面貌,尤其关注造成信仰变化的动因所在。本文从本土正史笔记与传教士记载这两方面加以考察,也是为了针对持有不同立场的文献并以此证明,仅使用某种单一预设的文献材料,结论一定会造成偏颇;还原宗教史必须从矛盾的叙述中进行清理。关于崇祯信仰的传世文献立场,尤为多元复杂,只有对比了双方的立场,其中的合理性与偏颇性才能一目了然。

有关崇祯信仰改易的史料虽然同时存诸中西文献,但并非其中每一处细节,都有中西文献的平行记述。毫无疑问,双方面文献各有自己的侧重点,比如中文文献注重表现传统宗教与崇祯帝的互动,而西文文献则着重强调崇祯帝对天主教浓烈的兴趣。不过,有时文献的立场也会漂移,西方文献中就保留了撤走天文台、搬回佛道造像的记录;而中文文献中的崇祯帝,更是留下不少天主教信仰生活的细节。牟润孙曾举崇祯帝诏群臣名字中有“天”字者改名,又于撤像之中正殿亲自祷天,以及四库馆臣所撰李清《诸史异同录》提要中论崇祯近天主教等例,无意中证明崇祯帝曾有服膺天主教之举,这些举动甚至可比肩西方文献中的崇祯阅读《进呈书像》、系统接近天主教的体验。凡此种种文献立场,皆需研究者明辨其源流方能下论。

同时,对崇祯帝信仰改易考察的意义,并不局限于明亡之前的禁宫之内,而是需置之整个近世宗教史与中西交流史之中,方能见到崇祯宫廷信仰改易的影响之巨,涉及面之广。如果把崇祯朝之后的南明小朝廷看做明政权的延续,那么在崇祯十四年,崇祯帝由亲近天主教改回本土宗教后,明政权上层之于天主教之间不仅没有疏远,反而在等待下一次“亲密接触”。最先的弘光帝朱由崧,便极为信任意大利传教士毕方济(Francesco Sambiasi, 1582–1649),继之登基的隆武帝朱聿键,已完全依赖天主教武装势力;至于南明中坚持最长的桂王永历帝朱由榔,则是明朝诸帝中天主教色彩最浓重的一位。

若以宗教改易的维度看待明清之际的时代,会有一个有趣的现象:自万历二十八年(1600年)利玛窦一行进入北京,京师上层对天主教开始试探接近;三年内,本土信仰代表人物李贽、紫柏“二大教主”因攻禅之风而瘐死锦衣卫,以佛教为代表的本土势力第一次在天主教势力面前处了下风。又自利玛窦的去世(1610年)到南京发生教案(1616年)间,二教间又一次产生正面的摩擦,比如署名云栖祩宏的驳天主教论的出现(1615年)。直到徐光启在崇祯初的入阁,与杨廷筠、李之藻的成名,完全将天主教这一新晋的信仰带入政权上层,开始与佛道传统宗教势均力敌,并在崇祯朝以及南明诸朝的政治生活与军事行动中,发挥着不少积极的作用。

而积极参与近世中国政治的天主教,在与佛教势力的对比下,二者究竟是什么样的比例与规模?其实也可以比较直观的看出来。亲近天主近九载(1632—1641)的崇祯帝,又过了三载的改宗佛教的生活后于1644年被农民军逼死在煤山;几个月后,皈依藏传佛教的满清政权入主北京。而南方亲近天主教的朱氏政权之外,还出现过有着非常深厚天主教色彩的郑氏家族。从乙酉年(1645年)弘光朝建立,到顺治帝(1661年)与郑成功(1662年)相继病逝,至次年一月永历帝朱由榔被绞杀于昆明,这段十几年的南北混战,几乎可以看做本土宗教势力与外来天主教势力的一次对决。虽然佛教最终有惊无险地护佑满清打赢了那场易代之战,无形中避免了中华帝国成为一个天主教国家的可能,但17世纪中期的天主教在中国政治社会中的影响力,也已昭然若是。

而且,身在北京的天主教的传教士们,竟没有因为南方的同事支持过南明,而被清政府拒之门外,汤若望、南怀仁等仕清就是很好的实例。甚至进入清朝中期,天主教仍有撬动政权上层的可能。有则关于梁启超的传说,梁氏曾言雍正夺取政权以后,一改晚年康熙及夺位对手胤禩、胤禟亲近西方传教士的做法,开始重新礼敬西藏法王:

假令允禟等得志,诸西洋传教士等向用,天主教固得早盛,而以智识新锐,或易与西洋文化接近,在初期未必奄有蒙藏之武功,其终也,或早肇海通知事势,甚或可使全国早成现代化。

梁启超论学,时有想当然之断语,兹非本文所欲辩;但此处对康熙末年,中原王朝对佛教与天主教的又一次取舍及影响的论调,未尝没有其道理。17世纪舶来的西方天主教信仰,与近世时风靡中原的藏传佛教一道,确实成为了执政者所重视的有生力量,长期处在互相拮抗制衡的状态。从长程的宗教史视野回看崇祯朝的两次改宗,无疑可以将其视作整个近世中国信仰徘徊于佛耶间的先声。