1

“他头上顶着一条麻袋,背上披着一条麻袋,抱着被窝卷儿,高兴得满脸笑容,走进一家小饭铺里。他要了五分钱的一碗汤面,喝了两碗面汤,吃了他妈给他烙的馍。他打着饱嗝,取开棉袄口袋上的锁针用嘴唇夹住,掏出一个红布小包来。他在饭桌上很仔细地打开红布小包,又打开他妹子秀兰写过大字的一层纸,才取出那些七凑八凑起来的,用指头捅鸡屁股、锥鞋底子挣来的人民币来,拣出最破的一张五分票,付了汤面钱。这五分票再装下去,就要烂在他手里了……”

想到柳青,我脑子里首先想到的就是曾经的中学课文《梁生宝买稻种》。多年之后,在《创业史》里读到这些乡味浓郁的细节,依然喜欢。相比而言,主旋律意识很明确的下一段文字似乎就有些突兀:“尽管饭铺的堂倌和管账先生一直嘲笑地盯他,他毫不局促地用不花钱的面汤,把风干的馍送进肚里去了。他更不因为人家笑他庄稼人带钱的方式,显得匆忙。相反,他在脑子里时刻警惕自己:出了门要拿稳,甭慌,免得差错和丢失东西。办不好事情,会失党的威信哩。”

但是,莫名其妙的,又觉得很和谐。为什么呢?细细品来,便明白了:这两段文字的底色一致,都是一种质朴淳厚的热爱,无论是对于村邻至亲,还是对于政治身份。

5月初,我去了一趟陕北榆林的吴堡。这是柳青的故乡。一路上听了许多柳青的故事,百感交集。一晃已经是两个月过去,前两天收到了吴堡县委宣传部寄来的《百年柳青——纪念柳青诞辰100周年文集》,把这本书和柳青长女刘可风所著的《柳青传》以及上下两册的《柳青纪念文集》放在一起,他们和柳青的《创业史》占了这层书架的一半。

一直以为柳青很土,这趟吴堡之行让我知道,他固然是很土的,但他绝不是只有土。《百年柳青——纪念柳青诞辰100周年文集》的前10页是柳青先生的影像小辑。其中一张是少年柳青。1930年,14岁的他考上了绥德第四师范学校。这是张集体照,他在前排左一。圍巾松松地搭在肩上,很文艺的样子。发型正是现在流行的莫西干头,中间厚两鬓薄。嘴巴紧绷,眼神倔强。

后来,绥师因“赤色”浓烈被封。半年后,他又去上榆林六中。榆中的课程里有英文。他很快便能读英文原著,成了英文学习会主席。许多英文名著,他背得滚瓜烂熟,几十年后提起来还记忆犹新。

1937年,他21岁,已经担任《西北文化日报》副刊编辑,同年开始学习俄文。1945年,他在米脂县吕家崄工作的时候,听说绥德县一个人有英文版的《安娜·卡列尼娜》,他去借书,头天清晨出发,第二天天亮赶回,走了160里。

所以贾平凹说:“柳青骨子里是很现代的,他会外语,他阅读量大,他身在农村,国家的事、文坛的事都清清楚楚。从《创业史》看,其结构、叙述方式、语言,受西方文学影响很大。”

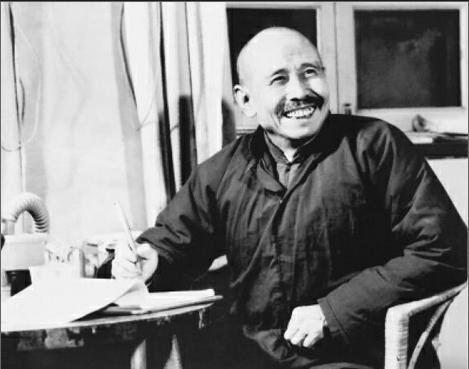

他中年的那张照片应该是他流通最广的标志性照片,照片上的他穿着对襟褂子,戴着圆圆的眼镜,很像一个乡绅——就我个人的审美,我觉得他更像一个村会计。还有一张照片,看不清他穿的什么衣服,仍然是圆圆的眼镜,头上多了一顶黑毡帽,这使得他有一种接近乡村老人的慈祥。

这时候的他,已经在长安县的皇甫村住了多年。

2

1953年4月,柳青辞去长安县委副书记的职务,落户皇甫村,先是住在常宁宫。1955年5月,柳青又搬到了中宫寺,在这里住到了1967年初。这两座土庙构建了著名的柳青下乡14年。这两个地方都不在皇甫村里,常宁宫离村4里多远,中宫寺也和村民们的居所有一段距离。据刘可风回忆,他家的葡萄熟了,他会让妻子马葳用筐提着,一户一户送到农家。

近两年来,“深入生活、扎根人民”成为文艺界如火如荼进行的主题实践活动,仿佛这是一项重新恢复的悠久传统,尤其以柳青为例。但是,谁能想得到呢?他当时的长居乡村,在业内绝对是个异数。1955、1956年应当是他创作上最艰难的时期,很久没拿出作品,众人议论纷纷。妻子也觉得委屈,想要回到城里。两人为此冲突激烈。省里主要领导找他谈话,说写不出来就不要写了,回到西安“当官”,处理省作协的日常行政事务。全国作协的一次会议上,一个领导批评了他在皇甫村定居和大规模的写作计划,断定他将失败。内外交困中,他说:“我准备失败!如果都能成功,都不失败,怎么可能?我失败的教训,就是我给后来者的贡献。”

1958年,他终于写顺了。为了这个顺,他的状态有时几近走火入魔。他经常以游手好闲状混在人群里去赶集,目的只是听农民们说闲话。他也经常去农民家家访,被人称作神经病。梁生宝的原型王家斌是他密切接触的对象,王家斌的父亲一见他来就骂:“你个丧门星,把我娃勾引得成天跑……”他还经常演自己书中的角色,人们曾经看到他一个人在屋里,手中端个东西,两只脚跷着走,嘴唇动弹着,很生气的样子。还有一次,院子里的鸡刚下了蛋,叫唤得厉害,扰了他的思绪。他回到卧室,拿起鸟枪,把这只鸡枪毙了。

——他很清楚自己是干什么来的。他从没有忘记自己是个作家。他不止一次地对别人举过这样的例子:“我听说有一个省里有一位青年作家,从1958年起就在一个生产队里当社员。三年之后,他是五好社员,但却不仅写不出好作品来,甚至于写不出可以发表的作品来。……这位同志把自己对象化了,却没有按照工作的要求保持住自己的独特性……”(《柳青文集》,陕西人民出版社,1991年)

有一张照片,是他和农民们在一起的情形,题为“柳青与皇甫村人民在一块”。他和这些人民是什么关系?毫无疑问,他爱他们。可在他们中间时,他也清醒地知道着自己。我想,他不住在村里应该就是基于这种意识。《柳青传》里记载,他也很警惕和村民们之间的金钱来往。最开始常常有人找他借钱,借了这个,那个也来了。借了这个30元,借了那个40元,拿30的人会认为自己更困难,为什么才有30?他接受了教训,对再来借钱的人说:“你们有困难找组织,我能给大家办事也通过组织。这是组织的关怀,不是我个人的关怀。”

他没有食言。面对集体,他从不吝啬。《创业史》第一部出版后,稿费16000千元,他全部捐给了中共王曲人民公社委员会。他说:“农民把收获的粮食交给国家,我也应该把自己的劳动所得交给国家。”——交给国家,柳青的语境里,这庄严端肃的四个字,如今因电影《盗墓笔记》的缘故,已经成为一个流行梗。

刘可风说:“事实证明,这是他能够长期居住在皇甫村,不因经济问题的纠缠影响写作的‘重要决策。”而眼明心亮的乡亲们早已在14年的光阴里深谙柳青的赤诚,所以他泾渭分明的原则一点儿也没有妨碍他们也爱他。“文革”开始后,造反派拉着柳青回到皇甫村游街,乡亲们走过来问:“柳书记,回来了?”“柳书记身体好着不?”没有一个人跟着喊口号,只在背后悄悄议论:“把柳书记打倒了,对党的损失太大。”柳青回到西安进“牛棚”后,哮喘病严重,村里人听说狼油可以治哮喘,特意打了狼,把油送来。所有人走的时候都说:“回咱皇甫来,都喜愿你回来。”虽然中宫寺已经片瓦不存,但是村民们说:“不要紧,咱再给你盖几间。”

在吴堡的柳青图书馆里,循环播放着一段录像,情节是柳青在稻田里,跟着农民学习插稻。这半个世纪前拍的纪录片,主题就是展示柳青如何“深入生活”。柳青去世前几个月时还说:“我仔细回忆了我的一生,除了拍电影拍了我劳动的镜头外,我一生都是实事求是的。……我说我不劳动嘛,让人说我骗人呢。他们又让组织反复动员。我坚持几次,最后还是没有扛住。”

他对此后悔不迭,觉得这是自己的道德瑕疵。与之遥相呼应的,是他之前对骡子问题的反思。陕北无车,组织曾给他分配过一匹马当交通工具,他征得组织同意后,添补了自己的稿费,以这匹马换了一匹骡子。他曾这样检讨过自己:“……我那种做法是很不朴素的。……我当时只考虑我在陕北乡下跑来跑去,有匹骡子会比较方便,但我却支出了一些精神:各地机关拉去用我会担心,怕通信员喂不好我也检查。我甚至于同骡子有了一种感情,没有事常摸摸拍拍。到离开延安交公的时候,我还顺路到马厩里去看过。饲养员们称赞它,我很高兴。这种想法是很可笑的……”

——他自觉的可笑是多么可爱啊。太可爱了,可爱得简直让我难过了起來。

3

《柳青纪念文集》厚厚两卷,第一篇是陈忠实先生的文章《重读〈创业史〉》。这是他在《创业史》发表50周年纪念会上的发言。陈忠实回忆说:“1982年的春天,我被我们西安市灞桥区派到渭河边上去给农民分地,实行责任制。区上派的工作组到各个乡镇,开始给农民分地。我在我驻的那个公社先做了一个村子分牛分马分地的试验,总结经验然后再推广。我记得在渭河边上第一个分牲畜的那个村子,晚上分完牲畜以后都到一点左右了,我骑着自行车回驻地的时候,路过一个大池塘——莲花池,刚从分牲畜的纠纷里冷静下来,突然意识到,我在1982年春天在渭河边倾心尽力所做的工作,正好和柳青50年代初在终南山下滈河边上所做的工作构成了一个反动。完全是个反动……那个晚上从村子走回我驻地的时候,这个反动对我心理的撞击至今难忘。生活发生这种戏剧性的变化,在我们文学界,多年以来涉及对《创业史》的评价,也是最致命的一个话题,就是农业合作社不存在了,《创业史》存在的意义如何……”

我忽然有点儿好奇:这个问题,柳青先生想过吗?

按照柳青的计划,《创业史》第一部写互助组阶段,第二部写农业生产合作社的巩固和发展,第三部写合作化运动高潮,第四部写全民整风和大跃进。但现实没有也不可能按照他的预想来行进。1953年,党在过渡时期的总路线和总任务还是用15年的时间来发展农业合作化,当时对苏联合作化的经验和教训深有研究的柳青欣慰地感慨:“这是接受苏联合作化的经验教训,根据我国的实际情况制定出来的。”

——据刘可风回忆,他极其关心政治,经常从自己的角度非常深入地思考分析国际和国内的政治形势,甚至睡梦中都萦绕着政治问题。《柳青传》里有一个细节:“他正在病床上熟睡,突然醒了,一咕噜坐起来,明眸中射出一道犀利的光说:‘我正在一个国际会议上和别人辩论呢,话还没说完怎么就醒来了?”

两年后的1955年7月,毛泽东发表“关于农业合作化问题”的报告,批评这个速度是“小脚女人走路”。从此,形势突变,高级社的成立大潮强劲席卷。柳青的写作计划也不断进行着调整。1958年至1959年,柳青写出了小说《狠透铁》。书出版的时候,他在书名下方题写了副标题“1957年纪事”。他对关系亲近的人说:“这篇小说是我对高级社一哄而起的控诉。”

应该也就是在那时,他调整了《创业史》后续写作计划。晚年时候,有一次他和刘可风聊到《创业史》第四部的创作计划,他说:“(第四部)主要内容是批判合作化运动怎样走上了错误的路。我写第四部要看当时的政治环境。如果还是现在这样,我就说得隐蔽些。如果比现在放开些,我就说得明显些。……我说出来的话就是真话,不能说不让说的真话,我就在小说里表现。

“这些年,包括一些运动,来了就是一股风。不让人分析,不管什么事都要‘一边倒,所以,对一些问题的看法不断地‘翻饼子,下一个时代恐怕也会表现出来,我的《创业史》肯定会被否定。”

能够如此推断自己的作品在未来的命运,这种理性近乎残酷。与此同时,他也对自己的创作抱着低调而又顽强的信念。他曾和朋友李旭东谈心,李旭东说:“我想,你所有作品的倾向很可能会被后人误解。”

他淡定地说:“不要紧,我四部写完,人们就会知道我的全部看法了。”

1978年6月13日,他在北京病逝。他没有写完。

4

在影像小辑里,不期然间,我看到了李凖。那张照片一看就是摆拍的,是1960年夏天在北京出席第三次全国文代会,从左到右是:李凖、王汶石、柳青、杜鹏程。四个前辈里,同为河南人,我最熟悉的就是李凖,虽然我无缘见过他。想起他我就想起绍兴咸亨酒店里他的墨宝:“店小名气大,老酒醉人多。”还想起李凖传记《风中之树》的作者、文学评论家孙荪先生讲述的一则轶事:1982年,李凖跟随中国作协的作家代表团到国外访问,他和团长一个房间。一天,他正在卫生间洗澡,忽然听到团长喊他,连忙就从澡盆里跳了出来,慌乱间脚下湿滑就摔了一跤。他对孙荪感叹说:“团长又算什么呢?为什么不可以叫他等一等呢?我感到自己卑怯,我干吗慌成那样?”

1953年,李凖发表了小说《不能走那条路》,一举成名。之后又有《老兵新传》《小康人家》《李双双小传》《龙马精神》等,这些小说紧跟时代,紧跟政治,紧跟中心运动,如鲜花着锦。孙荪如此评价李凖20世纪50年代初到“文革”前的创作:“如果说时代潮流是风,他则是随风摇曳的树。有句成语说,‘树欲静而风不止,他这棵树是宁愿随风而动的……是毫无置疑地拥护并实践文学从属于、服务于现实政治甚至政策,自觉紧跟时代潮流,随波逐流,进而推波助澜的。”

1973年至1976年,李凖历时4年写出了电影剧本《大河奔流》。1978年,电影上映,聚集了当时中国电影界最强大的阵容,却遭遇了惨痛的失败。原因很简单也很直接:作家正在埋头创作的时候,历史正在急转弯。

自此之后,李凖开始反思自己创作的经验和教训。他称自己的作品是短命的“运动文学”。他自我评判:“人未死,作品已经死了。”1996年,他在北京的虎坊桥寓所和孙荪说,有三个人的话自己一直忘不了:“一个是胡风。胡风说我在监狱里读了你很多作品,说李凖啊你写得太甜了。一个是沈从文,说李凖啊你写得太少了。还有河南一个作家,栾星先生,见到他,说李凖啊你的作品太紧跟了,有不少是速朽的东西。”

——想到柳青,我会不由自主地想到李凖。和文学前辈们谈到李凖,也会不止一次地谈到柳青。前两天,和一个朋友再次谈到这两位文学前辈,这个朋友突然说:“不能比。”

“谁和谁不能比?”

“李凖和柳青不能比。柳青从来就不甜。”

突然觉得,《风中之树》这个书名真好。每个时代都有风,微风,小风,大风,飓风,和风,冷风,龙卷风,萧瑟秋风,拂面春风……每个作家都是风中之树。“树欲静而风不止”,固然如是。风本身从来就不可能止。而树的年轮,也忠实地刻录了风的模样。

柳青是一棵树。

很多树淹没在了森林里。柳青没有。

他是一棵大树。

5

一个静静的午后,我翻阅着关于柳青先生的资料,读到畅广元先生的文章时,我停了下来,反复地看:“……《创业史》作为一部优秀的长篇小说,其审美认识的价值正在于它以独具的艺术结构、典型的艺术人物群像、深厚而又鲜活的不同阶层生活真实地描绘新一代社会角色的艰苦创业,把在建构性理性主义指导下进行的社会改造做了深刻的反映。不论今后人们怎样看待中国的这场农业合作化运动,他们真要获得特定历史境遇里的感性经验和当时实际的社会感觉,就不能不认真研究《创业史》。”

在大时间的意义上,梁生宝们已经被深深地镌刻在了时代的链条中,而他们的后代,新的梁生宝们也正被镌刻在时代的链条中。在吴堡的时候,我去了因《舌尖上的中國》拍摄的传统挂面制作而闻名遐迩的张家山,现在,挂面已经成了张家山的灵魂。这里每家每户每天都在忙着做挂面,教游客做挂面也是他们的一种日常。而在挂面的包装袋上,“张家山老张家手工挂面农民专业合作社”的字样赫然在目。我突然想,如果柳青看到这个,他会怎么想呢?人们评判《创业史》的时候总爱用一个词,说是“特定的历史时期”,究竟什么是“特定的历史时期”?当下,2016年,是不是特定的历史时期?而柳青曾说:“每一个人都受到三个局限性:时代的局限性,也就是社会的局限性;阶级的局限性,也就是经济地位和社会地位的局限性;个人的局限性。这三个局限性谁也脱不开,我也不例外。”

——谁都不例外。我们每个人所处的这个时代,因为种种局限,都可以是特定的历史时期。在这个角度去看,写《创业史》的柳青,离我们并不远。尽管他如果活着,正好100岁。尽管他去世,已经将近40年。

记得中学时候写作文,总有一项老师规定必须训练的基本功,那就是摘抄名人名言,我们班的同学一定都会抄这一句:“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”破折号后的名字,是柳青。那时候,我还不知道柳青是什么人。后来我知道他是个作家。等到我进一步知道他是个什么样的作家时,我才发现他还有许多更经典的语录。

比如:“我到这个世界上来,只有这一回,而且时间只有几十年。我不能与世沉浮,只能以十分稳健的步伐,脚踏实地地走这只有一回的路程。谁也不要想使我盲目跟他走,不管他是历史人物还是当代人。不是出于自觉,我不迈步,宁肯站着多看看,看得更清楚些。”

比如:“不要把我们的一切都说是正确的。实际上,我们一直都是在找寻正确的路。”

比如:“作家和作家之间最根本的差别往往不是文字技巧,而是在生活和思想上,同时也有意志的竞赛。”

还有:“一切都是暂时的,只有人民是永恒的。”

这最简短的一句话里,我又看到了树,风中之树。对树而言,所有的风都会过去。但是,树扎根的土壤,永远在那里。

谨以此文纪念柳青先生。

责任编辑 陈美者

福建文学 2017年8期