摘 要:近年来,非物质文化遗产的保护与传承是社会关注的热点话题,其文化衍生品的开发与设计也随之成为重点的研究方向。2016年,中国“二十四节气”申报世界非物质文化遗产获得成功,如何将“二十四节气”与现代设计相结合以推动其发展并创造更大的社会价值是目前亟待解决的问题。本文通过非物质文化衍生品目前存在的状况分析,结合时代特征和社会需求,探索出“二十四节气”文化衍生品的创新设计新策略。

关键词:“二十四节气”,文化衍生品,创新设计

中图分类号:I207.22 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2017)36-0246-02

一、前言

“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践,是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分。其独有的宇宙观蕴含着中国人数千年的勤劳与智慧,被誉为中国的“第五大发明”。

随着2016年“二十四节气”申遗成功,“二十四节气”逐渐回归到现代人的生活,与其相关的视觉设计及产品设计在当今有着广泛的社会需求。文化衍生品,其实就是文化创意产品,它是设计者利用原生艺术形态的人文精神、文化元素、符号意义、美学因素等特征进行解读和重构,将文化元素与产品创意相结合,形成新颖、时尚、实用的文化创意产品。它包含工艺、电影、视觉艺术、产品等设计内容,是目前极具社会价值和市场价值的新型产业。

二、非物质文化衍生品的发展现状

文化衍生品在国外已有较为成熟的发展,但在我国才刚刚起步,最早在旅游纪念品、博物馆艺术品等方面有所开发。这几年通过政府的全力推动,非物质文化以及其文化衍生品的发展开始呈上升趋势。但涉及到“二十四节气”的应用还是极为有限。纵观其现状,总体表现在以下几个方面:

(一)开发程度有待加强

体现在非物质文化衍生品的开发还不够全面和深入,开发品种少,延伸面窄,分类定位不够清晰,缺乏层次。目前关于“二十四节气”的文化衍生品最多的为字体设计,且只限制于字面的创意变化,能变成实物的十分有限。

(二)概念泛濫

文化衍生品是时代催生出的新型产物,大家对它的理解还不够深入,导致市面上的文化衍生品门类众多,五花八门。很多衍生产品只是一个文化现象的“贴牌”,或是粗制滥造的艺术复制品,产品只关注形式,缺乏内涵凸显,能真正体现文化内涵并能活态转化的产品较为少见。

(三)产品同质化,缺乏创新

非物质文化衍生品在产品的表现上仍以传统手法和表现居多,结合现代设计理念创造的产品又缺乏对传统文化的链接,能完好结合的案例并不多见。关于“二十四节气”的文化衍生品,目前多以插画表现形式为主,设计者的思维跨度不大,题材和内容也是围绕节气务农生活而展开。

(四)重量轻质

原创设计力量紧缺,产品的品质无法在一定时间内得到体现和提升,商家和厂家为了追求更高利益,在文化衍生品的开发和设计环节中不够严谨,片面追求量的生产,从而忽略了文化衍生品最核心的品质体现。

三、“二十四节气”文化衍生品设计新策略

(一)寻找文化根基,挖掘生命基因

挖掘“二十四节气”的文化生命基因是创新设计的前提。“二十四节气”的生命基因主要体现在它独特的地域文化、民俗文化和节气特征等方面。

泱泱中华,地大物博,纵然是一国之域,南北两地也因地理跨度大而产生不同的气候,节气的体现也不尽相同。比如说冬至这个节气,我国北方有吃饺子的习俗,而南方有些地区则是吃丸子、馄饨或是吃狗肉。立秋节气,北方盛行吃爆肚来贴贴秋膘,南方则有吃秋桃、洗澡等不同说法。璀璨而鲜明的节气地域文化和民间习俗,它如开在一棵大树上的果实,有苹果、有鲜梨、有南橘、有北橙,甜美而丰盛。“二十四节气”的文化生命基因各不相同,呈现出不同的生命状态。

若要追溯其根源,它们的文化根基只有一个,那就是几千年的华夏文明和儒家美学的结合,是富有东方情调的含蓄美和圆融吉祥的寓意美的结合。放在“二十四节气”的设计上便要讲究大而不同、和而不浑。设计师就必须深入了解各个地区的节气文化习俗、地域特征,以便创造出千姿百态的节气文化衍生品。

(二)坚持活态传承,文化融入生活

顾名思义,活态传承就是让过去高高在上的传统文化变成现实,让其在传统文化的熏陶下飘出人间烟火味。文化衍生品的传承创新设计具体可从以下两方面着手:

1.从“再生”设计入手,让“二十四节气”的文化价值融入现代生活

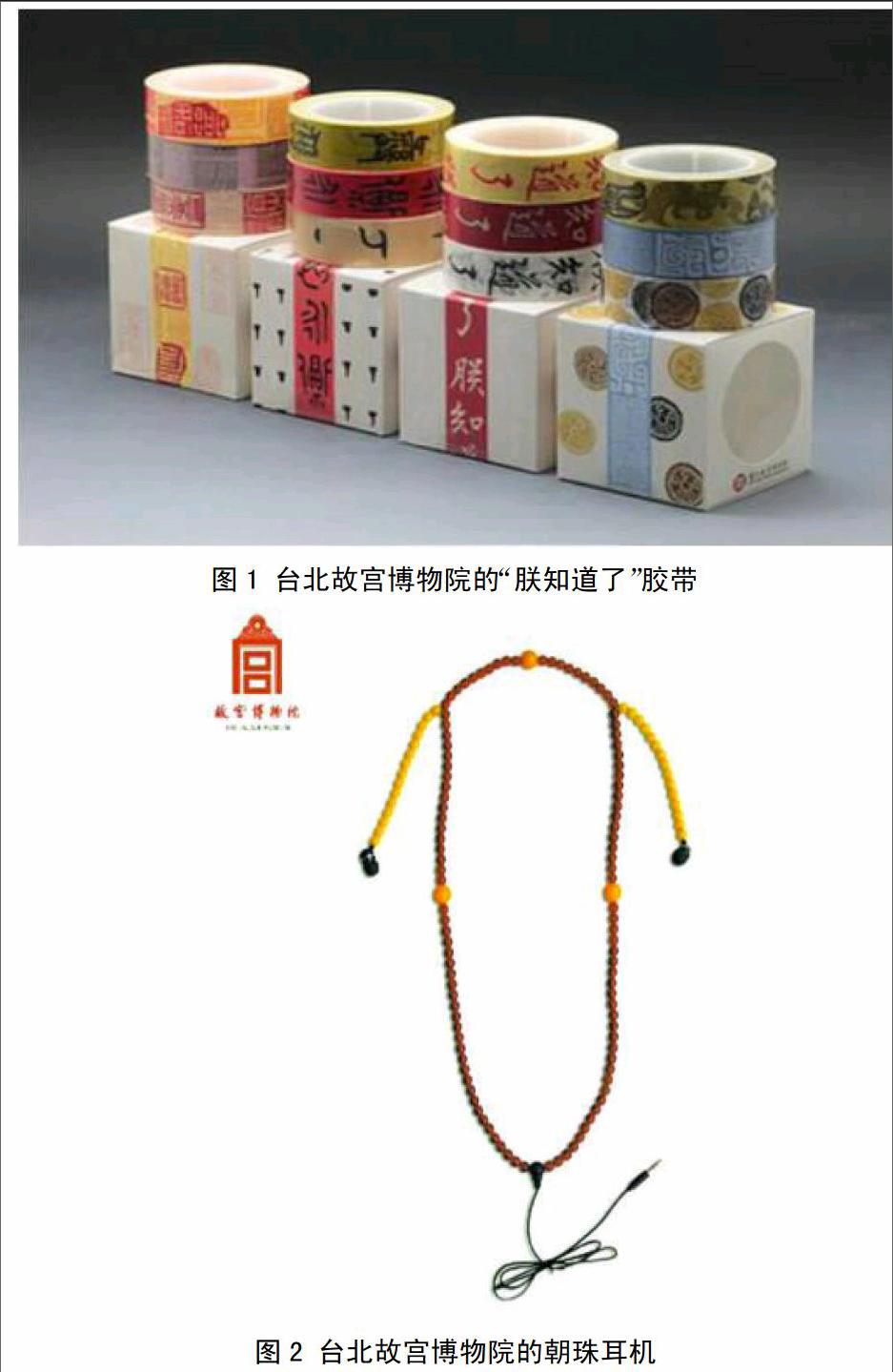

这里所指的再生不止是材料的重复利用,而是指传统文化元素符号的再设计、再创造。例如,台北故宫博物院的朝珠耳机和“朕知道了”胶带等系列产品自研发上市以来深受大家喜爱(如图1所示);朝珠耳机改变了耳机原有的使用方法,融装饰与功能与一体,用完可直接挂在脖子上,成为一种实用型装饰品(如图2所示)。这些“接地气”设计,让高端的文化概念和符号蔓延到老百姓的衣食住行,成为不可磨灭的生活印记。又如故宫博物院在开发艺术衍生品之前,注重研究现代人们的生存方式和生存状况,更多的去了解和分析人们在日常生活中喜爱哪些文化元素,以什么方式和手段接收文化信息,如何满足不同年龄段使用者的差异化心理需求。在广泛进行社会公众需求调查的基础上,确定文化创意产品的研发和营销策略。

2.以“成长”型设计进行渗入,让节气文化焕发新生

文化衍生品从生命基因的寻找到再生,其生命周期可能只有一次,但是传统文化的活态传承要周而复始,一代代延续下去,在设计上就要长远的考虑其更新换代的问题。特别是“二十四节气”的文化价值体现在随着时代和气候的变化而不断变化,全球气候变暖,全年平均温度提升,清明节气特征提前,因此我们要赋予其新的内涵和特征。设计师要根据现代气候的劳作规律和生活习惯进行新的形象塑造。endprint

(三)结合科技手段,创造无限可能

传承不能乱来,要有章法,“二十四节气”的传承也如此。传承创新的过程就是对传统文化反思和尊重的过程,避免全盘接收和思维僵化。“二十四节气”文化衍生品的设计要与现代文明生活相适宜,利用现代科技手段,通过品牌形象设计、跨界融合、互动体验、数字化技术,以公众需求为导向,从原素材中寻找灵感,将非物质文化遗产“古为今用”、“学以致用”。

1.注重品牌形象设计

品牌作为一种标识,蕴涵着巨大的市场潜能,文化品牌更是文化的经济价值与精神价值的双重凝聚。 “二十四节气”文化衍生品设计要培育拥有较高知名度和美誉度的创意品牌。设计研发应着重发挥观众的创意与想象力,系統梳理二十四节气的文化体系、道统内涵及民俗风物,实施文化创意一体化的设计原则:从创意始点—文化解读—受众分析—复原文化—视觉设计—材料使用—工艺选择—推广形式—产品诞生,对“二十四节气”文化衍生品进行全方位的品牌设计。

2.跨界融合

近年来,“文化+制造业”、“文化+旅游”等多种业态融合模式不断涌现,为文化衍生品的开发注入了新活力。 “二十四节气”文化体系包括很多方面:气候、农业、节日、活动、美食、文化、宗教祭祀等,可创新设计的内容十分广泛,借助跨界融合可让节气文化更加立体饱满,增加了与社会的链接面,可更快提升其在社会的影响力。例如,故宫博物院从2013年开始尝试研发制作App,发布了《胤禛美人图》iPad应用程序,推出了《韩熙载夜宴图》、《每日故宫》等多种App。这种方式更加乐于被年轻观众接受,故宫文化也顺利打入年轻一代人的生活。

3.互动体验

增加用户与产品之间的互动环节和文化体验,使衍生产品从定位上发生本质变化,因互动与体验的加入,使产品成为一段记忆的实物载体。“二十四节气”包含很多节日,各个地区又有不同的节日庆典活动,这些动态场景更需要有趣、好玩的互动体验去进行有效传播。可以开发“二十四节气”非遗产品的品牌展示中心和生活方式体验馆,展示与之相关的衣食住行等衍生品,让“二十四节气”变得可摸、可试、可用。现在已经有博物馆开始应用VR技术打造全新的参观模式,这是一种新的文化体验,真正实现了非物质文化遗产的全貌“再生”。

(四)回归文化本质,坚守工匠精神

将文化衍生品融入现代生活,要以公众需求为导向,注重产品历史性、知识性、艺术性的同时,更多关注产品的趣味性、实用性和互动性,使人们真实感受和理解“二十四节气”所传递的文化魅力。研发人员要深入梳理和解读节气文化内涵,将“工匠精神”渗透到文化衍生品的创作之中,去除浮躁和逐利心理,重塑人与物之间珍贵朴素的和谐关系。应用更多工艺方法如染织、陶艺、漆艺、编织等,进行民间与传统,文化与艺术的结合,研发出更多具有高文化创意附加值,并能代表中华文化水平的创意产品。

四、结语

将无形的文化遗产转化为一套能够表达核心文化内涵、符合现代传播规律的“二十四节气”文化符号系统,有助于推动非遗文化在社会公众层面传承、创新与实践,增强人民对于中华传统和非遗保护的文化认同感。我们可以通过文化衍生品将“二十四节气”背后的民间风情、人文关怀、生活美学播种在社会公众心中,借助凝聚了“工匠精神”的文创产品,为推动中华文化走向世界贡献一份珍贵的力量。

参考文献:

[1]杨静.博物馆纪念品的设计研究与开发[J].包装工程,2011.

[2]王采莲,田童.基于“再生”的博物馆衍生产品创新设计研究——以湖北省博物馆为例[J].科技导刊,2016.endprint