窦先生很爱惜他的马。

那是一匹除了窦先生,谁也看不见的马。

窦先生始终不知道马是从哪儿来的,是怎样来到自己身边的。

窦先生九岁那年,便被父母送到了剧团,跟着师父学唱京戏。这京戏不但要唱,还有四功五法。窦先生练功很刻苦,他发誓要成为像师父一样的京戏名角。窦先生练到十四岁时,其他的功夫都炉火纯青了,唯有一项“趟马功”,他是怎么练都达不到师父的要求。师父说:“豆子啊,你这哪是在骑马啊,分明是在被马骑!”窦先生看师父趟马,那简直是飞云腾雾,策马、勒马、打马……那马鞭挥得如鱼得水。

有一天,夜很深了,窦先生还在月下的竹林里努力地练功。他的“趟马”还是那么蹩脚,他气恼地叹起气来。这时,师父悄悄地走了过来,他刚从戏台上下场回来,脸上还勾画着三花脸的油彩。他拍拍窦先生的肩膀,月光下,他的花脸显得分外的神秘。他对窦先生说,“你想知道为什么师父的‘趟马那么精彩吗?”

窦先生迫不及待地点着头。

“因为,”师父眨着眼,笑眯眯地看着十四岁的窦先生,“我在表演的时候,其实真的骑着一匹马呢!”

“真的啊?”窦先生惊讶极了,他急切地转着头,望望四周,“我怎么从没见过那匹马呢?”

是呀,无论是台上还是台下,剧团里从来就没有养过任何一匹马的。

“这匹马,只有我自己才看得见呢!”师父得意地抚抚下巴,虽然那里的髯口已经卸掉了。

窦先生惊讶得张大了嘴巴。师父凑向他的耳朵,神秘地说:“这可是一个秘密,你要替我保密啊!”

窦先生郑重地点着头。他满眼期待地看着师父,“那我怎样才能得到这样一匹马呢?”

师父拍拍窦先生的肩,“这得靠你自己的努力喽!”

为了得到这匹神奇的马,窦先生越发勤奋地练功。他将师父在台上的每一个动作,每一个眼神都深深地镌刻在心里,然后废寝忘食地细细琢磨着。每个夜晚,在剧团里的师兄师姐们都拖着疲惫的身体熄灯睡下了以后,他还要打起精神,悄悄地再练上个把时辰。圆场、卧鱼、砍身……每一个动作都要练到行云流水。

终天有一天晚上,当他再次在月光下的竹林里一心一意地练功的时候,突然感觉到自己的身体陡然变得轻盈,一股暖暖的力量将他托了起来,他的马鞭抖一抖,身体便不由自主地奔驰起来。

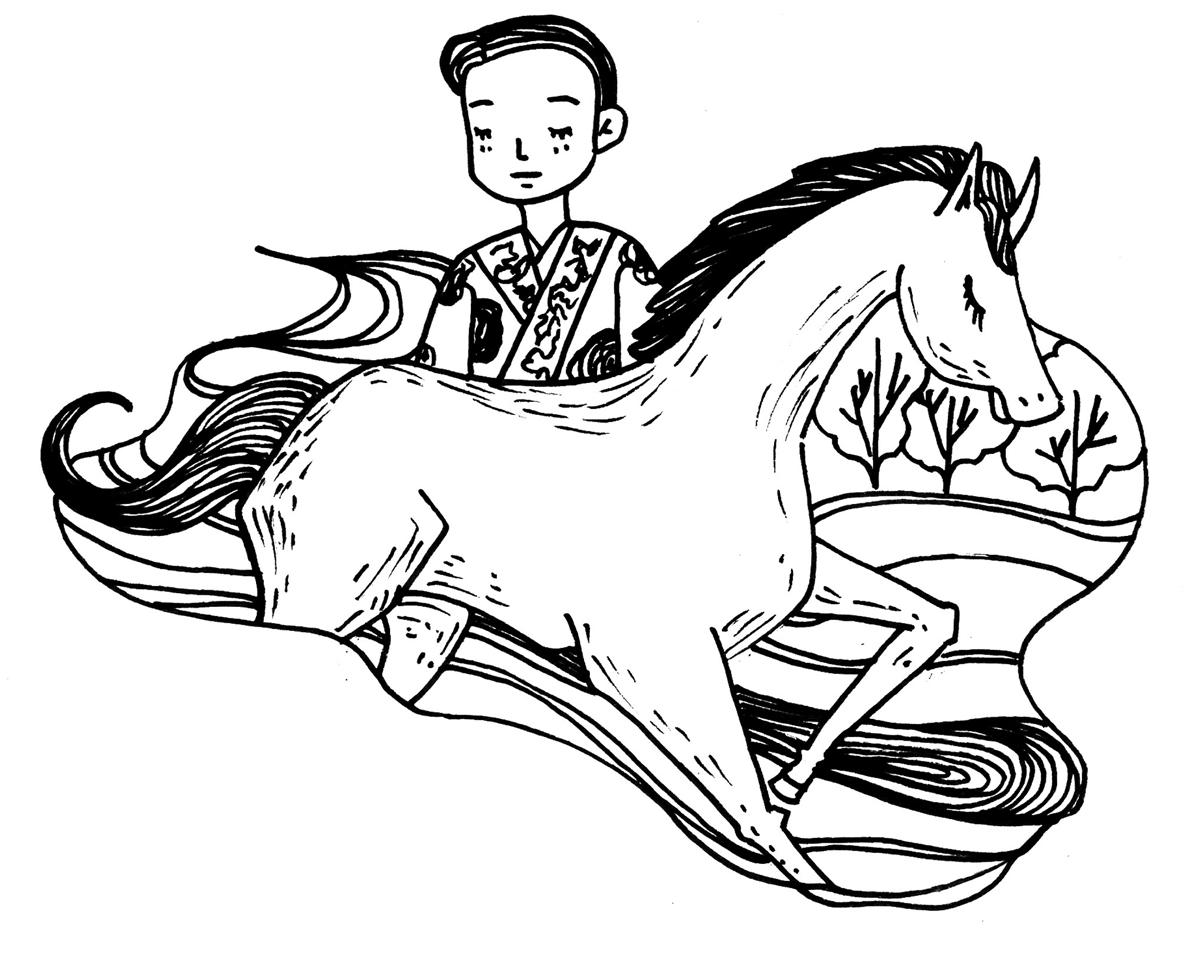

窦先生心中一阵欣喜。他低下头,看到自己正骑在飘渺得像梦一样的白马身上。他情不自禁地俯下身,搂住了马的脖子。

这是一匹别人看不见的马,就像师父的马一样。它就这样突如其来地奔到了窦先生的身边。

这时,窦先生忽然发现一个身影向竹林茂密的深处走去,那正是师父的身影。窦先生兴奋地朝师父大喊,“师父,师父!你快来看看我的马!”

师父没有回头,身影消失在了黑暗中。窦先生这才想到,师父是看不到自己的马的。此时,窦先生的一颗心激动得像满月时的月光浪潮,一波接着一波。他打着马鞭,在竹林的空地上一圈一圈地驰骋着。

这是一匹多么神奇的马啊!它是一匹可以变幻身体颜色的马。当窦先生独自练功的时候,它是一匹毛色雪白的骏马。当窦先生唱“关羽”的时候,它就是一匹红得像云霞一样的赤兔马。当窦先生唱“秦琼”的时候,它便是一匹遍体金毛的黄骠马。当窦先生唱霸王“项羽”的时候,它又变成了一匹黑得锃亮的乌锥马。

窦先生终于可以与师父同台演出了。在台上,他与师父亦敌亦友,耍翎子、甩梢子、摇冠翅,一枪扑面,一锏往还,端的是密不透风。眼神交锋之时,窦先生的马儿昂着脖颈,挑战似的长嘶几声。师父隔着厚厚的油彩,朝窦先生微笑一下,眼神中满是欣赏与鼓励。在胡琴和锣鼓喧嚣声中,窦先生仿佛听到了师父胯下那匹马的喷鼻和踏蹄声。窦先生与师父会心一笑,各自挥起手中的马鞭,高呼唱词,刀来枪往,好一阵厮杀。那戏台虽然只不过几丈长宽而已,却也是一个无限大的沙场战场天地场,有无限广阔的山山水水,有来来往往的历代英雄豪杰、王侯将相,就像人们说的那般,“顷刻间千秋事业,方寸地万里江山,三五步行遍天下,六七人百万雄兵”。

有时候,师父会站在戏台边,脸上带着微笑,眯着眼看台上风华正茂的窦先生。当人们向他夸赞窦先生“青出于蓝”的时候,他会笑着接上一句,“胜于蓝啊!胜于蓝!”

马,是窦先生的秘密宝贝。在窦先生的心中,马是一匹风马、云马,是一匹梦之马,是一匹穿越了时间获得永生的马。

马笑起来的样子,非常灿烂。一双毛茸茸黑亮的大眼睛笃定地望着窦先生。窦先生很爱惜他的马,每天晚上都要细细地为它梳理毛发,将自己的心事慢慢地说给它听。在这个世界上,马,是窦先生最好的朋友。

马不需要马舍,不需要草料,也从不用担心它栖身何处。只要窦先生扬起他的马鞭,马便悄无声息地跑了过来。它兢兢业业地候在幕后,只等台上风光无限的窦先生一声高喝,“嘚儿,马来!”

那梆子敲得正急,京胡白着脸嘶叫,唢呐和铙钹粗着嗓门对喊……窦先生的两腿一飘,跨上马来,跋山涉水,跃涧过桥,在战场上一阵厮杀。马打足精神,丝毫不敢有一点懈怠。鼓声频发,锣声紧急,散板,哭板,叠板,齐刷刷地像冰雹一样砸在马的额头上。台上的灯光有些炫目,马不得不眯起眼睛奔跑。台下响起观众一阵接一阵的唱彩声:

“好!好!”

“啧啧啧,窦先生这趟马趟得真是了得!如有神助啊!”

“太过瘾了!”

谁也看不见窦先生胯下那匹威风凛凛的马。

終于下场了。马喘一口气,正要悄悄地隐退而去,窦先生兴奋地谢幕回来,感激地搂住马的脖子,“谢谢你,马!”

马露出一个灿烂的笑,不见了。

窦先生和马一起度过了多年的舞台生涯。在这些年里,窦先生由一个懵懂少年长成血气方刚的青年人,又在慢慢地衰老。而马,却始终是当年那个月夜,它来到窦先生身旁时的模样。

窦先生凭着他出神入化的趟马功,成了一位炙手可热的京剧名角儿。在师父退休后,窦先生成了剧团的台柱子,并拥有比师父更多的追捧者。

然而,渐渐地,在众多的赞誉和“角儿”所带来的效益面前,窦先生有些飘飘然了。他除了忙着粉墨登场,还要忙于应付各种交际,忙于抛头露面。他已经有很久没有认真地练功和静静地为马梳理毛发,跟马谈心了,他甚至一点儿没有感觉到马的变化。

最近,小城为名角儿窦先生召开了一场盛大的演出,以慈善活动为噱头,搞一次大型的募捐活动。主办方声称,此次公益演出的募捐款将会捐往地震灾区。然而,在幕后,主办方早已经跟剧团和窦先生签订了一份收入合同。

如今正是窦先生风头正劲的时候,大街小巷都张贴着窦先生大幅的“京剧名家”的海报。在海报上,窦先生脸上油彩鲜明,两眼圆瞪,侧身回头高举着马鞭,一副威风凛凛的模样。

无数窦先生的戏迷从全国各地拥来,不惜重金购买门票,准备一睹窦先生的场上风采。

然而就在这场重要的演出中,马却让窦先生出了笑话。

演出的高潮就要来临了,台上的将军正准备着一场厮杀,窦先生行装威武,羽翎颤动,他高声唱道,“得儿,马来!”要是按以往,马早早便精神百倍地冲到将军面前,讓他翻身上马,冲锋陷阵或策马翩飞,但今天马有点走神,窦先生高喊了一遍,不见马来应场,接着,他又不得不加喊一遍,“马儿快来!”

台下的观众们一阵窃笑,这些人都是老票友了,所有的台词、唱段、剧情全都烂熟于心,这个自然逃不过他们的眼睛。窦先生的表演出了差,他的脸虽然隔着一层厚厚的油彩,也能看出那层臊出的红晕来。马终于还是跑过来救场了。但它整场都有些心不在焉,窦先生把马鞭摇得急促,它本来应该绕场奋蹄疾驰,此时却慢腾腾地颠着碎步。窦先生一个翻身,勒紧缰绳,它应该前蹄腾空,做威武状,但它却一甩头,差一点把窦先生摔下马去。

台下的观众开始喝起了倒彩。

窦先生就这样有些不体面地下了台。

当然,没有人知道窦先生是这样下场去的,因为,没有人看得见马。

下得台来,窦先生十分恼怒,他扬起马鞭,想狠狠地教训马一顿。然而,马不见了,任凭他怎么呼唤,马始终没有出现在他的面前。他发狂地翻着道具间的行头,但,何曾见到马的一丝影子呢?是马走掉了?藏起来了?还是马就在眼前,他再也看不到它了?

想到这些,窦先生的心轰然一痛,他呆住了,良久,颓然跌坐在地上。

第二天,窦先生开始闭门谢客,他推掉了几场重要的演出,还有几个达官贵人的夜宴堂会。

他一个人想了很多很多。

月光如水,照着庭院中的绿竹萧萧。窦先生恍惚又回到了十四岁时,独自在竹林里练功的那些夜晚。窦先生脱去了外衣,紧了紧贴身的衫裤,开始练功。这数十年如一日的练功习惯,最近他似乎有些荒废了。他很是懊悔。他开始吊嗓子、练唱腔,又走了几趟云步,耍了几趟花枪,便拿出了一根马鞭。他在心里呼唤着马——马会来吗?

马来了。

它恹恹地踏着蹄子,看上去虚弱又烦躁。窦先生放下马鞭,轻轻地抚摸着马脖子上的鬃毛,“对不起,老朋友,”他喃喃着,“我让你失望了!”

马踢踏着蹄子,喷了个响鼻,摇了摇头。它的鬃毛怎么理都理不顺。窦先生感觉到了他和马之间已经有了深深的裂隙。他叹了口气,丢掉了马鞭。

他缓缓地说:“这两天我思量了很多,亲爱的马,我应该给你自由。你应该去做一匹真正的马,谁都看得见的马,一匹可以在山坡上吃草,在阳光下奔跑的马。”

马的眼睛里闪烁出一朵火苗来,不知道怎么,它又沉重地摇了摇头。

第二天,窦先生坐火车又坐汽车,接着又坐三轮车,整整坐了一天的车,赶到了一千公里外的一片辽阔的大草原边。

草原上的风景真美啊,绿草软软的茸茸的,天蓝得像从染缸里染过的一样。这时候,天已经渐渐地黑了下来。窦先生头顶墨蓝的天,挥起了马鞭。

马显然很喜欢这个地方,就像回到了久违的家乡一样,兴奋地长嘶了几声,便嘚嘚嘚地在草原上跑了起来。它兴奋地不停地跑啊,跳啊,甩着漂亮的大尾巴。它不时停下来嗅一嗅那绿油油的草,张开嘴,却啃不下一片草叶。它颠着步子,跑到远处的马群里,喷着鼻子,跺着脚向那些马问好,但那些马连瞧都不会瞧它一眼。因为,它们根本瞧不见它。

马有些失落。

它低着头踱回窦先生的身旁,英俊的脸上蒙上了一层灰。

窦先生爱怜地拍拍马的头,意味深长地说了一句,“没关系,会变好的,相信我!”

马听不懂窦先生的话,但它并没有追问他。它的心情很不好,独自走到了一棵树下,若有所思地望着渐渐升上来的月亮。

夜深了,虫子们开始击锣敲钹,窦先生的眼皮沉重了起来,他靠在一棵树下合上了眼睛。那根马鞭,他还拿在手里。

马就在他身旁,它也站着进入了沉沉的梦乡。

其实窦先生并没有睡着。他确定马已经睡实了以后,便把马的缰绳拴在了那棵树上,松松地挽了个活结,这样方便马醒来后,自己挣开缰绳。

窦先生把那根雪青色的马鞭放在了马的脚下。这是多年前,马来到他身边的那个夜晚,他练功时用过的那一根。

他相信,只要他从此再不登台唱京戏,把这些年和马一起打拼、积攒下来的功夫和名气全都丢了,马就可以忘记他。它就会慢慢地变成有血有肉的真正的马,一匹会吃草,谁也看得见的马,像草原上任何一匹马儿一样。

窦先生含着泪,轻轻地抚摸了一下熟睡中的马的雪白的鬃毛。

“再见,我的老朋友!”他说完,便悄悄地离开了。

窦先生果然辞掉了剧团的工作,并将半生在京戏台上得来的积蓄都捐赠给了山沟沟里的贫困孩子们。在人们惊讶的议论中,他宣布封嗓,退出梨园。

一个月过去了,冬天就要来了。街头的树枝上开始变得空荡荡的。窦先生的心里也空荡荡的。没有了马,他觉得他的生活像被挖开了一个深深的黑洞。

他想,也许,马已经忘记他了。他想象着马在阳光下与同伴并肩驰骋、意气风发的样子,脸上不禁露出了一丝欣慰的笑容。

一天傍晚,窦先生挎着篮子在熙熙攘攘的菜市场上买菜,他现在不再登台演出,时间突然多了起来,这倒让他觉得浑身不自在。菜市场里人声嘈杂,叫卖声此起彼伏。就在这一片喧哗之中,忽然从不知道哪个音响里传来了一阵咿咿呀呀的京戏唱段的声音,窦先生不禁停步侧耳细听,那场景那气氛,仿佛正急切地召唤着他。他情不自禁地跟着唱了起来。锵台锵台锵台……西皮、二黄催得急促,窦先生丢了菜篮子,在菜场上端起架势,亮开喉咙唱了起来。周围的人们也全都丢下了手里的菜,热烈地鼓掌,叫好,将窦先生团团围在了中央。

窦先生沉醉着,唱到忘情,“得儿,马来!”他高叫一声,手里空空地挥着一根虚拟的马鞭。全场人都屏住了呼吸,等待着窦先生那最拿手的一场“趟马”。

直到这一句一出口,窦先生猛地清醒了过来。他的马已经不在了!他高举着的那一只手,在那里尴尬地僵住了。就在他犹豫着接下来要不要再表演下去的时候,突然觉得身体一轻,两条腿飘荡了起来。他惊讶地低下头来。

是马!正是它!

马微笑着晃着一双亮闪闪的大眼睛望了窦先生一眼,便像从前一样,驮着他在场地上奔腾起来。

馬看上去风尘仆仆的样子,它的饱满的身体变得嶙峋了,鬃毛灰蒙蒙地板结着,脸庞消瘦,飘逸的大马尾上沾满了泥巴,它的蹄子也有些裂了,腿上打着厚厚的血痂。但马却是那样微笑地望着他,一对毛茸茸的大眼睛充满了诚恳与欢欣。

窦先生的泪水差一点就涌出了眼眶。但他使劲忍住了。他心里百般地翻腾着,猜想不出马究竟经历了多少的磨难,才千里迢迢地循着路,回到了他的身边。这时,他只有使出浑身的解数,将这一段戏演到漂亮。他已经有两个月不练功了,嗓子有点卡,腿脚也不那么敏捷了。但,又有什么关系?马在他的身边,他就能把这场戏唱得毫无破绽。

窦先生抚摸着马的额头,整个人都颤抖起来了。

人们使劲地鼓着掌。

“窦先生这功夫,真是名不虚传啊!”大家啧啧赞叹着。

“他要不再上台演京戏,真是太可惜了!”

人群中有个七八岁的男孩突然拍着手跳了起来,四处张望着,“呀,我好像听见了一匹马的叫声!”

大家笑了起来,摸摸男孩的头,“这孩子,哪里来的马?是窦先生在唱戏呀!”

男孩急了,“我没有说笑话,没有骗人!”他急急地指着仍在千山万水间纵马疾驰的窦先生,“马的叫声就是从那里传来的,咴儿咴儿——呼哧呼哧——”男孩子伸长脖子学了起来,“还有马蹄声呢,嘚嘚嘚嘚……”男孩把双拳握在腰间,弓着腰踏着脚。

人们不再搭理男孩,继续沉迷在窦先生行云流水的唱腔和身手中。

一场终了,人们满足地散开了。窦先生重新捡起了他的菜篮子,他想快点回家去,好好地与马叙叙离别之情。

男孩上前拉住了窦先生的衣角,仰着小脸望着他,“我觉得您一定真的有一匹马!”

窦先生先是怔了一下,然后蹲下身,微笑着朝那孩子眨了眨眼睛,“嘘——这可是个秘密哦!”

男孩兴奋地跳了起来,他急切地一连串地说着:“您可以让我看看它吗?您知道我有多喜欢马吗?您可以教我骑马吗?”

窦先生看见那孩子的眼睛,那双瞳仁里有一种笃定的光芒。

——就像当年的自己一样。

选自《读友》(清雅版)2020年第1期

九穗,新锐儿童文学作家,资深小学教师。作品曾获冰心儿童文学奖新作奖、大白鲸幻想儿童文学奖、“小十月”文学奖金奖等奖项。出版有短篇童话集《九尾月光》,长篇儿童小说《貘梦》《鲸鱼马戏团》等。