绪庄与秀玲是一家独立书店的主人。他俩的故事与之前所有故事都不相同:讲两个人的故事,又不仅是两个人的故事;讲一份职业,又不仅是一份职业,更是一份感人肺腑的责任与传承。

今年四月,我收到一份邀请函,邀请我去马来西亚讲座,与那里的读者朋友们见面,发函人正是绪庄、秀玲夫妇。

说起马来西亚,真是熟悉又陌生。十来年前我刚从商校毕业,在巴黎某公司市场部门工作时,曾有一位来自马来西亚的同事阿离,她与家人通话时叽叽咕咕满口粤语,和我却只能用英语沟通。阿离不无遗憾地告诉我,因为从小念的是英语与马来语学校,中文既不会写也不能读,所以天底下她觉得最亲切的,是香港TVB的连续剧,TVB的演员们她如数家珍。

当时我就隐隐觉得,不会读写自己的母语,好可惜啊。

有一次,阿离邀请我参加马来西亚驻法国使馆组织的国庆活动,我看到现场的马来西亚来宾,有许多长相打扮与阿离很不一样,递过来的一盘盘奇特的食物,也不怎么好吃,只能勉强吞下。

那时我对于马来西亚的全部认知就是阿离,我大概知道了那是个什锦拼盘一样的国家,由马来人、印度人、华人等不同民族拼成。仅此而已。

离开这家公司后,我与阿离渐渐断了联系。十余年一晃而过,直到今年初,开始写一本书,一本关于全世界中国孩子的书,我开始潜心做一些资料搜集,才发现事情并非如此简单,才第一次知道“林连玉”这个名字。

林连玉先生出生于中国福建一个世代书香之家,自幼熟读经史,1919年就读于南洋华侨陈嘉庚先生建立的集美师范学校,1924年以优异成绩毕业并留校任教。

1925年,因时局动荡,集美师范学校关闭,林先生辗转来到马来西亚教书。日本发动太平洋战争后,学校关闭,林先生参加战斗并一度负伤。吉隆坡沦陷后,他隐居乡下养了三年半的猪,挨到战争结束,他把饲养的肥猪全部卖掉,所得钱款每一分都用于恢复学校。

学校重新开门了,林先生回校教书了,一切都已经好起来了吧?

并没有。

就在林先生年近六旬之时,晴天霹雳一般,马来西亚政府发出规定:只有用马来语和英语教学的学校,才能获得津贴!这个规定其实就是想让华文(马来西亚称中文为华文)退出学校,让无论哪个民族的孩子都只学马来语和英语。

林先生立刻站出来说:“每个民族都有学习母语的权利,即使不要一分钱津贴,我们也要独立办学!”

独立办学,这几个字真是太沉重了。

独立办学,这几个字真是太沉重了。从那以后,林先生的每一天都在为保留华文教育而努力。你可能想象不出这个过程有多艰难,林先生不仅失去了教师资格,到后来居然连公民权都被剥夺了,和他一起工作的许多人直接被关押起来!无数华人前辈用自己的血汗钱支持独立华文学校,从小学到中学再到学院,一点一点建立起华文教育的体系,一点一点争取到更多人的支持和承认……

晚年,失去工作、失去经济来源的林先生生活困苦,后来更是双目失明。

他去世时,万人前来送行,在吉隆坡绕行五公里——坚信“我们的文化就是我们民族的灵魂”的林连玉先生,成为马来西亚华人心目中的“族魂”。

他去世时,万人前来送行,在吉隆坡绕行五公里——坚信“我们的文化就是我们民族的灵魂”的林连玉先生,成为马来西亚华人心目中的“族魂”。这是我第一次了解到马来西亚华人的这段历史,看到照片上其貌不扬甚至有点不修边幅的林先生的照片,我潸然泪下。

那么,就在这本书完稿后不久,我收到了绪庄、秀玲夫妇的邀请函。

我欣然接受了邀请,带着许多的亲切和好奇,在七月从巴黎飞到吉隆坡。此后十一天中,我跟随绪庄与秀玲穿梭往返,在马来西亚的四所城市进行了共计九场校园公开讲座,我所去到的每一个地方、见到的每一位听众,都成为我所了解的南洋华人历史的证明与注解。

緒庄与秀玲是我的同龄人,他们都是祖父那一辈从中国南方(广东与福建)来到南洋的(那时候还没有马来西亚这个国家)——那已经是一百多年前的事了,正值清末,大量生活贫苦的人们离开故土,前往海外谋生。到达南洋后祖辈们均以务农为生,渐渐在这片土地上扎了根。

緒庄与秀玲是我的同龄人,他们都是祖父那一辈从中国南方(广东与福建)来到南洋的(那时候还没有马来西亚这个国家)——那已经是一百多年前的事了,正值清末,大量生活贫苦的人们离开故土,前往海外谋生。到达南洋后祖辈们均以务农为生,渐渐在这片土地上扎了根。到绪庄与秀玲时,他们离开家乡,念完大学后同时进入“董总”工作——“董总”全称马来西亚华校董事联合总会,是马来西亚华人维护和发展华文教育的领导机构,也就是当年(上世纪五六十年代)林连玉等前辈们为保留华文学校、维护华文教育而呕心沥血、不断抗争时所建立起来的机构之一(与之并列的另一个机构是“教总”,也就是马来西亚华校教师联合会)。在“董总”,他俩不仅认识了彼此、组成了家庭,更是接过了前辈们维护学习母语权利的接力棒。

一路上,圆圆脸、笑眯眯、脾气好到根本没脾气的绪庄一边开车,一边向我介绍他与秀玲的工作。在“董总”,他俩最常做的事就是深入马来西亚大大小小的华校,去了解情况,了解学校与老师们有没有什么困难,想办法去解决。

“那时候和现在一样,也是我开车,秀玲坐后面(因为她不会开车),从吉隆坡到马六甲,从巴生到立卑,在各个学校之间奔来奔去。”绪庄说。

奔着奔着就发现问题了。

“我们小时候学中文就觉得很痛苦,老师教得也很痛苦。作为华人,我们虽然说中文没问题,但汉字的读写实在太难。”绪庄说,“华校里教中文,是像教外国人一样教的,课本上都是‘你好,谢谢,对不起’这样的礼貌用语,然后让小孩子不停地抄写汉字。小孩子根本没有什么好的中文书可以看,渐渐地就对学中文一点兴趣都没有了。”

后排同样圆圆脸、笑眯眯、笑起来少女气十足的秀玲接着说,恰巧这时大女儿心乐出生,他们开始收集很多的中文绘本给女儿讲故事,随着心乐慢慢长大,又开始搜寻优质的文字书……后来她对绪庄说:“我们干脆开个书店吧。”

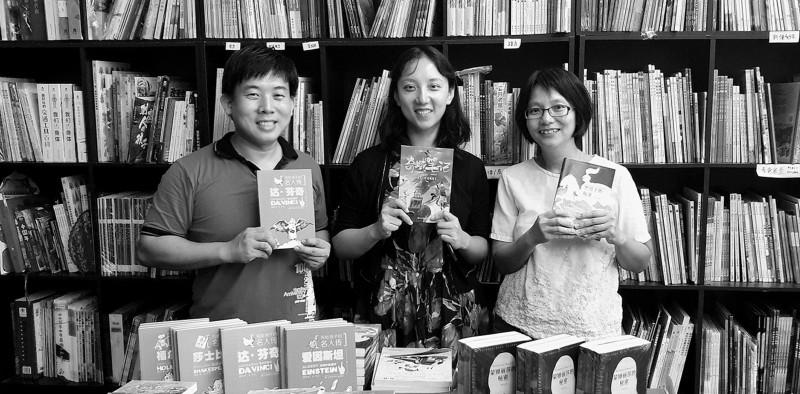

他们的书店就这样开起来了,在距离吉隆坡不远的小镇,一座小小的二层楼,规模不算大,装修特朴素,简直像仓库,可我在店里遇到的顾客都对我说:“这是马来西亚最好的华文书店。”

的确,我在店里看到了数不清的好书,既有经典,也有新作,其中绝大部分在普通的马来西亚书店是找不到的,它们全都是绪庄和秀玲亲自读过、细心挑选、从中国一批一批运过来的。

很荣幸店里也有我的作品。正是通过绪庄、秀玲的书店,马来西亚的读者才读到我的书,正因为读者们喜欢,绪庄、秀玲才精心安排让我来马来西亚与大家见面——说起来我并非多么大牌的作者,但在绪庄、秀玲眼里,作品是第一位的,他们只关注内容,而不去考虑那些或许会对卖书有利的外在因素。

说到这儿,大家可能会问啦:这家特立独行的书店,到底叫什么名字呢?

它叫“社区关怀工作室”——嗯,听起来有点奇怪,不太像一家书店该有的名字啊!

这是因为从一开始,书店的运行宗旨和方式就是走进社区:依然是绪庄开车,秀玲坐后排,依然是整个马来西亚东南西北地奔走,后备箱里装满书,深入到每一个华人社区,和孩子、家长们一起阅读、朗诵、讲故事。

这是因为从一开始,书店的运行宗旨和方式就是走进社区:依然是绪庄开车,秀玲坐后排,依然是整个马来西亚东南西北地奔走,后备箱里装满书,深入到每一个华人社区,和孩子、家长们一起阅读、朗诵、讲故事。因为绪庄和秀玲很爱这些书,希望很有诚意地推荐给华人家庭,而不是守株待兔般等对方来买,或者买回去之后看都不看往那里一堆……

就这样,小车换成大车,一辆车变成了两辆车,车里的书越来越多,乘客也越来越多:心乐有了双胞胎妹妹心言和心同,书店也有了更多的员工,阿花、侨艳、侨欣、萝卜……

三姐妹经常跟着爸爸妈妈和员工哥哥姐姐们一起“出差”,和其他华人小朋友一起听爸爸妈妈、哥哥姐姐讲故事;遇到上学不能“出差”,她们就留在家里,由驻守书店的哥哥姐姐照顾。我亲眼看到,心乐本人就是个如假包换的小书迷,她的中文阅读和写作能力都非常强大,自理能力更是顶呱呱,每到一处她都和哥哥姐姐们一起,伸着两只细胳膊,把大捆大捆的书搬上搬下。

三姐妹经常跟着爸爸妈妈和员工哥哥姐姐们一起“出差”,和其他华人小朋友一起听爸爸妈妈、哥哥姐姐讲故事;遇到上学不能“出差”,她们就留在家里,由驻守书店的哥哥姐姐照顾。我亲眼看到,心乐本人就是个如假包换的小书迷,她的中文阅读和写作能力都非常强大,自理能力更是顶呱呱,每到一处她都和哥哥姐姐们一起,伸着两只细胳膊,把大捆大捆的书搬上搬下。载满书和人的车,仿佛一个移动的大家庭。

除社区之外,之前已经提到,绪庄、秀玲最关注的还是学校的华语教育,他们很想为之做些什么。

绪庄告诉我,马来西亚的华文教育,现状非常尴尬:因为教与学都太难,很多家长放弃了让孩子学中文(我想阿离大约就是这样的情况),就算咬咬牙学了,也很难学得好——这一切的结果是在高中毕业会考中敢于选择考中文的学生越来越少,不仅如此,“去年全马来西亚报考师范类中文专业,也就是立志毕业后当中小学中文老师的,一共只有十个人,而一年间退休的中文老师,远远不止这个数量。”

为了改变这令人不安的现状,许多人在努力。绪庄告诉我,教材的重新编写正在进行中,除此之外,教学理念和方式都要改。“让华文教师和孩子们都真正爱上阅读,我们认为是最好的方式。”绪庄告诉我——是的,如果老师们自己都不能感受到中华文字之美,又怎能把对文字的爱传递给孩子们呢?

因此我的大马之行,可以说也是这种努力的一部分:亲眼见到一本书的作者,听她分享写作这本书背后的故事,是会让读者对阅读产生更大兴趣的。“我记得特别清楚,十四岁时我听的一场讲座改变了我的一生,我们希望你的讲座也可以改变一些人。”绪庄说。

就这样,我跟随绪庄和秀玲进入校园。五场校园讲座,地点都在某某独中,比如日新独中、光华独中,这里的“独中”就是独立华文中学,也就是当年林连玉先生所说的“即使不要一分钱津贴,我们也要独立办学”的独中。

在独中校园里,我会有一丝丝恍惚,不知身处何方:墙上的“自强不息,厚德载物”“青青园中葵,朝露待日睎”,楼壁上一排排捐款办学者的名字,穿整齐校服或运动服的孩子们经过时的微微一鞠躬、道一声“老师好”——他们的祖辈或许一百年前就已经来到这里,那一张张炎黄子孙的脸和中华的语言却没有丝毫改变。

其中這位被大家称为“佘妈妈”的老校长,本已退休并随女儿住到国外,直到老友对她说:“该回来了,我们需要你这样有经验的校长。”于是她回到大马,没有一丝倦怠地为所在独中奔忙。那天讲座后,和我们匆匆吃了顿午饭,她就立刻赶去参加董事会议,为学校争取更多的办学资金。

其中這位被大家称为“佘妈妈”的老校长,本已退休并随女儿住到国外,直到老友对她说:“该回来了,我们需要你这样有经验的校长。”于是她回到大马,没有一丝倦怠地为所在独中奔忙。那天讲座后,和我们匆匆吃了顿午饭,她就立刻赶去参加董事会议,为学校争取更多的办学资金。 至于针对成人的四场公开讲座,每场听众少则一百,多则两百,涵盖了在职教师、师范学生、阅读推广人在内的马来西亚华文教学中坚力量。他们平均开车一小时以上来到现场,有些开了三四个小时,个别甚至搭了六个小时的长途巴士来听这场两个小时的讲座。由于公开讲座全部安排在晚间,听完之后他们还得开车回去,或者搭乘夜间巴士……

至于针对成人的四场公开讲座,每场听众少则一百,多则两百,涵盖了在职教师、师范学生、阅读推广人在内的马来西亚华文教学中坚力量。他们平均开车一小时以上来到现场,有些开了三四个小时,个别甚至搭了六个小时的长途巴士来听这场两个小时的讲座。由于公开讲座全部安排在晚间,听完之后他们还得开车回去,或者搭乘夜间巴士……尤其是在立卑举办的这场讲座,绪庄告诉我,勇敢地选择了师范类中文专业的那十位年轻人当中,有八位都到达了现场。

面对场下听众,无论大人还是孩子,我都能感受到他们的热情,感受到他们教好、学好中文的迫切与热诚。我和大家谈我的书与经历,谈人类的文字与文明,也谈到林连玉先生,谈到我对马来西亚华人慢慢增多的了解,每次说着说着,台下就有听众开始抹眼泪,同样,我也需要很努力才能控制住声音的平稳。

或许我并没有改变一个孩子的一生,但这一场场敞开心扉的交流的确感动了他们,与此同时,他们也深深感动了我——他们是与我们血脉相连的同胞,一代代守护住自己的根。

最后一场讲座结束后,与阿花、侨艳、侨欣、萝卜告别,绪庄、秀玲送我回酒店,孩子们已经在车上睡着,沉睡在书堆之中。明天就要离开马来西亚了,我知道,我再不会忘记南洋这间小小的书店,书店的主人与员工,以及通过书店与我有所连接的人们。

这真是一间最美丽、最勇敢、最深情的书店。