(北京印刷学院,北京 102600)

引言

1978—1999年,随着改革开放的进一步深入,书籍的市场、品种、供应数量不断扩大,书籍内容和装帧的质量越来越好,类别也越来越丰富。红色书籍作为国家精神层面建设以及社会主义意识形态的重要方面,其出版与发行是书籍出版的重要组成部分。一、1978—1999年红色书籍设计的发展概况

(一)1978—1999年书籍设计发展的社会文化环境

十年“文革”,文化浩劫。改革开放,文化发展。“文革”时期,建国“十七年”间大量出版发行的书籍受到批判,作品数量以及种类大幅度减少,社会文化环境禁锢着人们的思想,整个出版行业遭遇严重冲击,停滞不前。自1978年12月十一届三中全会起,我国开始实行对内改革、对外开放的政策,思想解放,经济迅速发展,书籍出版行业也顺应改革开放的大好形势,逐渐进入前进的轨道,呈现出繁荣发展的景象,以全国性出版协会机构的成立、大型书籍展览活动的举办、出版印刷教育的发展等为标志,形成了促进包括红色书籍在内的书籍出版发展的社会文化环境。1.中国出版工作者协会的成立

1979年12月,中国出版工作者协会的成立连接起了出版界与政府管理部门之间的纽带,它组织了诸多推动书籍发展的相关活动,如:1979年举办的第二届全国书籍装帧艺术展,1980年举办的全国书籍装帧优秀作品评选以及1987年举办的第一届“中国图书奖”等活动。这一系列的活动,强有力地推动了书籍设计的发展。

2.全国书籍装帧艺术展的举办

1978—1999年,我国共举办了四次全国书籍装帧艺术展,展览将相对优秀的出版社和设计者聚集在一个全国性书籍装帧展览的大平台上,促进了相互之间的学习、交流、批评与借鉴。同时,随着大规模书籍展览的举办,这一时期涌现出一大批资深的书籍设计师和优秀的书籍设计作品,极大地提高了我国书籍设计的发展水平。

3.出版印刷教育体系的发展

“文革”期间,出版行业的骨干力量被严重削弱。改革开放后,为了改变这一现状,我国出台了一系列的政策,不断优化出版行业的发展,同时,对人才的需求也在逐渐增加。这一时期,高等出版教育体系不断发展,成立了北京印刷学院等与出版印刷相关的高等院校,设立了有关印刷、出版、编辑、设计等专业,培养出一大批具有专业的书籍设计知识的设计人才,为我国书籍设计事业的发展注入了源源不断的新鲜活力。

(二)1978—1999年红色书籍的发展概况

红色书籍以传播社会主义的政治思想和党的纲领路线,传扬模范人物与革命历史为主,红色书籍包含领袖传记及著作类、英雄模范类、革命历史和红色文学类等。1978—1999年间,红色书籍的出版在书籍出版总数量中至关重要。其中,领袖著作类,如《邓小平文选》是改革开放二十年来发行量最大的一部著作,20年来累计发行量达1.45亿册。1978—1999年间,《周恩来选集》共发行700余万册,朱德、董必武、叶剑英、李先念等人的选集或文选,发行量均很可观。革命历史著作方面,其中最大的畅销书是胡绳的《从鸦片战争到五四运动》(上下册),初版印刷1.4万册,经过报刊推荐后不断重印,改革开放二十年间共发行150多万部。1991年,胡绳主编的《中国共产党的七十年》,出版第一次印刷95万册,顷刻售罄①。另外,红色文学类,1958年杨沫的《青春之歌》,到80年代其发行量超过500万册,并被译成了十几种文字,走出了国界,在世界上也具有一定的影响②。

二、1978—1999年红色书籍封面人物图像的类型与特征

书籍封面的图像对于书籍内容的传达和提示有着重要的作用。通常情况下,为了体现书籍的内容,封面图像大多是围绕内容而设计的,并与其书名相呼应。本文将红色书籍封面的人物图像主要分为革命领袖形象、工农兵形象和英模人物形象三种类型进行分析。(一)革命领袖类

领袖人物一般是指党和国家、军队的领率人物。此类人物图像的书籍又可分为领袖传记与领袖著作类两种,领袖传记是围绕领袖人物叙述其生平事迹的书籍,而领袖著作是由领袖人物撰写的文章著作。因此,领袖类书籍封面最突出的特点就是通常以书籍内容的中心人物作为封面图像的创作原型,通过对人物具体形象的直接刻画,生动、形象地表现人物的特点。如图1《伟大的道路·朱德的生平和时代》,整个封面的图像以朱德坐在马背上的照片为聚焦点,鲜艳的红色线条代表着革命道路的漫长与曲折,在吸引读者目光的同时也呼应了书名,整体画面在视觉上能够使读者最直观地联想到作品内容。图2《永恒的纪念-周总理的文物》,画面的主色调为黑色和灰色,给人一种严肃、庄重的感觉,周总理的肖像被直接放到书籍的封面上,并占据了三分之二的空间,具有强大的识别性,可最大程度上吸引读者的目光。

>图1 《伟大的道路》 1979

>图2 《永恒的纪念-周总理的文物》 1978

>图3 《唤起工农千百万》1978

>图4 《火红的战旗》1978

>图5 《铁人王进喜》 1990

>图6 《董存瑞》 1979

>图7 《列宁选集》 1978

(二)工农兵类

工农兵是工人、农民与士兵的合称。工农兵的人物形象在红色书籍封面中较为常见,多以群体图像为主,其最大特点是人物形象生动、写实,人物刻画十分传神。封面的生动不仅体现在人物的外形描绘中,更体现在对其表情和神情的细微刻画中。如图3《唤起工农千百万》,讲述的是水口山工人革命斗争的故事。它的封面由一群工农人物的群体图像构成,画面的中心是以一个身着工装、头戴工帽、手拿斧头的工人为主体人物,表情凝重刚毅、凛然无畏,体现出随时准备战斗的状态,画面中强烈的色彩对比营造出了一种紧张的气氛。图4《火红的战旗》,记录了“硬骨头六连”朝气蓬勃的战斗生活。画面的中心刻画了几位身着军装、手持枪械的士兵人物形象,他们的神情充满朝气、无畏与喜悦,其中一人手中还高举着火红的战旗,旗帜迎风飘图扬,既呼应了书名,也隐喻着在中国共产党领导下,革命终将取得胜利。(三)英模人物类

英模人物与工农兵人物有相似之处,他们大多来自工农兵,不同之处在于他们做出了超人的卓越功绩,成为人们的表率,英模人物是工农兵群体中的杰出代表。这类书籍封面的重点在于运用写实的手法,对人物形象的典型姿态及人物的神情特点和局部特征,进行深入、具体的刻画。如图5《铁人王进喜》讲述了王进喜对大庆油田无私奉献的英雄事迹。封面选用了王进喜带领队友在泥浆池中制服井喷,用身体搅拌泥浆的现场照片,照片捕捉和突出了王进喜拼命也要拿下大油田的面部神情,刻画了王进喜无私奉献的“铁人”精神。图6《董存瑞》,背景采用艳丽、繁杂的色彩,呈现出硝烟弥漫的战争场景,画面中董存瑞手托炸药包的人物形象与其眉头紧锁、眼神坚定的神情刻画相辅相成,表现出董存瑞坚毅、不惧牺牲的勇气,封面图像与书籍内容相互呼应,令人印象深刻。三、1978—1999年红色书籍封面人物图像的表现形式

根据创作形式的不同,这一时期的红色书籍封面人物图像可以分为中国画图像、版画图像、水彩图像、油画图像、素描图像、雕塑图像及摄影图像等多种类型,本文主要针对比较常见的中国画人物图像、版画人物图像以及水彩人物图像进行分析。(一)中国画人物图像

中国画是我国传统的绘画形式,相对于其他画种,中国画由于被人们熟知而更易于被人民群众接受。1978—1999年间,中国画人物图像在红色书籍封面中占有很大的比重,它在创作上讲究“气韵生动”,注重笔墨、构图与意境的和谐之美,不拘泥于表面的相似,对于形象的塑造及表现手法的运用,讲求“以形写神”。如图7《列宁选集》,画面中直接用墨线勾画出列宁头像的神韵,不着颜色,线条纤细、流畅。构图为上图下文的形式,书名采用宋体印于咖色封面上,整体画面既干净,又不失庄重典雅。图8《李大钊的故事》,画面中将上衣、长袍和鞋子处理成几个不同的块面,舍弃了许多繁杂的细节刻画,整体突出大的视觉效果。上衣用相对较浓的重墨积染而成,并带有浓淡的变化,长袍大面积留白,与上衣颜色的黑产生对比,外部轮廓并无勾线,仅用淡墨轻描,鞋子颜色再次用重墨染成,不仅制约了长袍颜色的轻浮,还与上衣的颜色相互呼应。背景椅子的描绘相对弱化,使封面的图像远近清晰,整体画面在变化中有统一,在整体中又有对比,营造出和谐的意境。图9《烽烟图》是“农民三部曲”中的第三部,描写了抗日战争时期的时代面貌。封面是一幅人物场景图,画面中采用写实的手法,人物神情、衣物等的处理非常细致,浓淡变化有序,两匹马分别采用黑与白的颜色对比调和,增强节奏韵律。近处的草用浓墨描绘,远处的山用淡彩画出,显得较为轻薄,突出了空间形式感和艺术性。构图为上图下文的形式,“烽烟图”采用黑字配红底的设计,形成强烈的对比,凸显书名。

>图8 《李大钊的故事》1980

>图9 《烽烟图》1984

>图10 《前赴后继》1978

>图11 《向雷锋同志学习》1981

>图12 《红日》1990

>图13 《毛主席转战陕北》1979

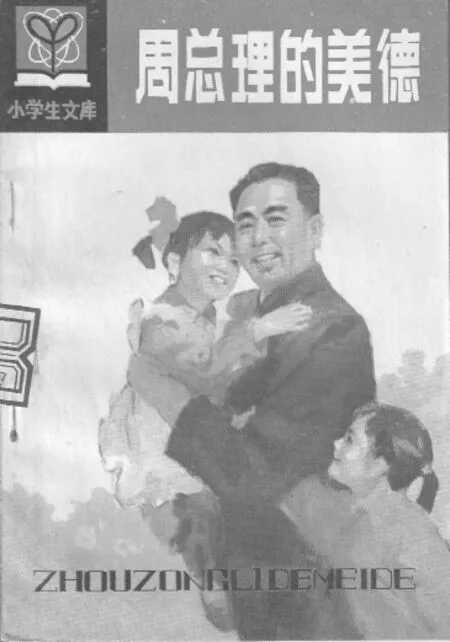

>图14 《周总理的美德》1987

(二)版画人物图像

改革开放时期是中国版画的重要发展阶段,版画人物图像其本身艺术特色十分鲜明,它是用刀具或化学药品等在版上刻出或蚀出画面,再复印于纸上③。与版画相比较,中国画的色彩较为淡雅、画面较为轻盈飘渺。而版画由于其特定的材质和媒介,其色彩鲜艳、对比强烈,表现力粗犷质朴,不太注重细节的刻画,注重画面整体表现,通过使用对象的本色,显现出木刻的质感。如图10《前赴后继》,该书讲述了抗日战争与解放战争时期战斗英雄的故事。封面描绘了战士们英勇作战的场景,画面的整体构图饱满,虚实有致,人物形象生动,套色大胆,仅用黑红黄三色将战争的激烈与夜晚的静谧进行强化,很有感染力。同时,颜色鲜亮的战火具有曙光和希望的涵义,寓意着革命战争终将取得胜利。图11《向雷锋同志学习》的封面图像是一副人物肖像画,注重木刻的质感,刀法处理干练、硬朗,明暗对比强烈,将雷锋的人物形象刻画得淋漓尽致,令人印象深刻。图12《红日》是一部描写解放战争时期的红色文学作品,其封面是一幅场景图像,采用了大色块、大对比的技法,图像中红日的比例占了整体画面的二分之一,呼应书名,把主题完美地体现出来。“红日”象征着中国共产党的领导与革命战争的胜利,画面中战士的形象刻画得虽不是很清晰,但从形态上可以看出人物高昂的情绪,他们摇旗呐喊并挥手迎接红日的到来,表达了人们对胜利的渴望与对新生活的向往。红与黑的强烈对比,构建出波澜壮阔的战争场面,极具视觉冲击力。

(三)水彩人物图像

水彩创作是水与色彩的结合,不仅给人以“水”的灵动感,还带给人“色彩”的感受④。色彩的使用在水彩画中极为重要,相对于国画和版画而言,水彩人物画在色彩的使用上更加清新灵动,水彩颜料的透明性,也使得其艺术处理技法具有独特的艺术魅力,“留空”的特点能够加强画面的生动性及表现力。浓淡相宜、自然纯净的水彩画,更能表现出人物的外貌、服饰、社会角色、情绪与精神外貌。但是由于水彩人物画难以更改的特性,作画时讲求一步到位,具有不可重复性。如图13《毛主席转战陕北》一书讲述了解放战争的转折点——转战陕北的历史。封面图像中画家将毛主席安排在最前方,呼应书名,人物的形体色彩采用灰褐色,给人以深沉庄重、安定的感觉。背景用亮丽的红黄色调来衬托人物的心境,黄色烘托出转战陕北这一重要战略决策的智慧与胜利的希望,红色则表现解放军民被鼓舞的勇气和必胜的信念,暖色调背景与主体人物的色彩形成一种融会贯通的和谐美。整体画面用笔自然、流畅,背景恰当而准确的“留空”,令画面不刻板,具有生动感,表现出独特的韵味。图14《周总理的美德》,周总理形象的色彩采用深色,突出沉稳朴素的人物特征,两个孩童的形象则采用清新亮丽的红色系,表现孩童活泼可爱的特征。人物形象刻画运用了湿画法,渲染效果非常朦胧,用笔洒脱、爽朗,为了表现欢快的气氛,背景采用了淡紫色的虚化手法来处理。

四、结语

1978—1999年是中国书籍设计繁荣发展的一个阶段,人们艺术观念与审美理念的更新与社会经济基础的日益强盛,使得书籍设计在材料、印刷工艺、设计形式等方面有了较大的提升,这一期间出现了大量优秀的红色书籍设计作品,发展红色书籍设计,弘扬红色文化,能够更好地促进中国特色社会主义文化建设。通过对1978—1999年间红色书籍人物图像的研究,我们能够了解这一时期的历史文化与红色书籍之间的联系,其创作经验也对今天的书籍设计具有重要的借鉴意义。注释:

①郑士徳.中国图书发行史[M].北京:中国时代经济出版社,2009:684-685.

② 郑晓旋.《青春之歌》阐释史研究[D].福州:福建师范大学,2008:28.

③朱枫石.版画形象的表现方法[J].科技视界,2013(14):113.

④ 孙川雨.水彩创作中的色彩运用与视觉感悟[J].艺术研究,2018(3):26-27.