(北京服装学院 艺术设计学院,北京 100029)

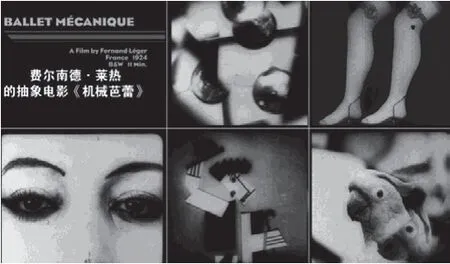

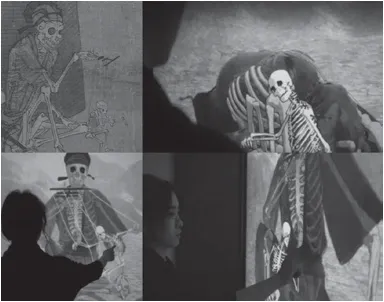

交互影像是在20世纪早期的实验电影的基础上演变而来。《机械舞蹈》(图1)就是早期最具代表性的实验影像作品之一。1926年,法国立体主义画家,导演费尔南德·莱热(Fernand Léger,1881—1955)将钟摆、荡秋千的女孩、上楼梯的妇女、活动的木马、机器零件、橱窗模特、日用品、招贴画和报纸的标题等加以并列,通过机械运动的不断重复来不断强化人们对机械的思考与反思。随着技术的不断发展,交互影像艺术越来越注重观众的体验,作品也更加注重多元化与个性化,同时也在与各种新的体验技术相结合。目前对于新媒体交互影像的研究多以交互性、行为性为主,但对这些作品的情感性、体验性和社会性等问题的研究仍有待深入。本文希望通对交互影像的情感化研究来关注艺术家的创作动机以及这些作品对观众情感体验的影响。符号美学代表人物苏珊·朗格(Susanne K.Langer)曾经指出:“艺术,是人类情感的符号形式的创造。”即艺术是一种表现人类普遍情感的知觉方式。交互影像装置的最大优势就是在于让观众通过与作品的嬉戏,不经意之间与作品产生了情感的联系。例如,2018年《万物有灵》新媒体艺术展上,由张宗惠、罗伟和王之纲创作的互动影像装置作品《骷髅幻戏图》(图 2)便是作者与观众融合创作一个很好的典范。观众们通过点击屏幕的虚拟团扇,并将自己代入到宋代李嵩的这幅名画(图 2,左上)的场景中。当观众触摸大骷髅手中的提线,小骷髅便会开始卖艺表演。但如果观众持续拨动提线大骷髅便会散架,而小骷髅则会对观众埋怨并触点观众的情感。该作品的主题是“生死相依,生死轮回”,表达了作者想要对生死情感的寄托与讨论。通过观众与作品的融合创作,使作品的情感化内涵得以完美表达。

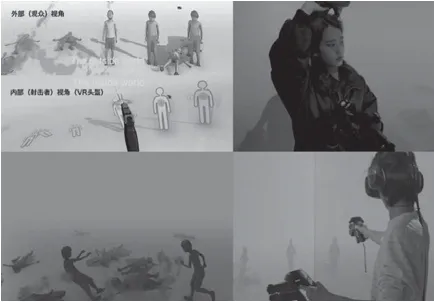

此外,2018年,由王之纲等人创作的交互影像装置《射击游戏》(图3)也是一个充满反思和哲理的作品。该装置通过内外两层沉浸式影像,筑建了一面看不见的“墙”。当体验者戴上VR眼镜时,看到的是轻松愉悦的射击游戏,而在外面,其他观众在环绕着的投影屏幕上看到的,却是残忍的死亡杀戮,视觉上产生鲜明的对比。当“射击者”摘下头盔,看到他(她)在开心靶场所射击的“靶子”变成了一个儿童杀戮的血腥场面时,感官体验瞬间转换,让观众在交互的过程中深刻体验到信息壁垒的存在,从而深入思考真实和虚拟之间的边界。《射击游戏》通过射击者、旁观者与作品的互动,使观众的体验从感官的快乐上升到理性的反思,成为诠释作品情感化设计的范例。

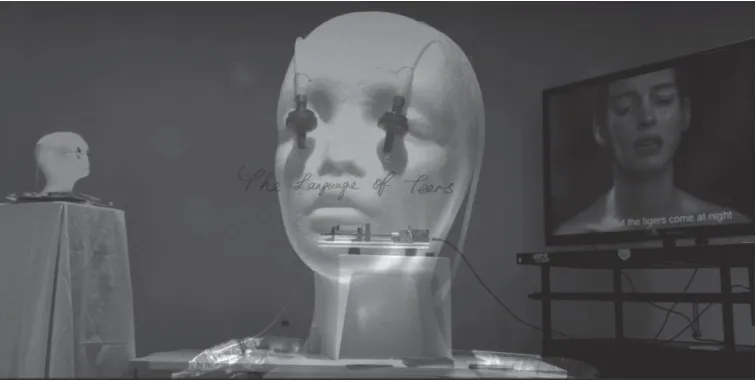

基于深度学习的人工智能也为艺术家创意提供了新的思路。中国留美艺术家韩旭(Xu Han)的《眼泪的语言》(The Language of Tears,2018)就是运用“机器学习”的手段,将眼泪定义为一种语言来构建人类和机器之间的情感沟通。为了训练机器识别出“哭泣”的表情,艺术家自拍了2000 张哭泣的照片,随后让机器人识别电影《悲惨世界》中女主角唱歌《我梦到了一个梦》(I dreamed a dream)中的哭泣表情。通过一个由机器人控制的“眼泪”压力感应装置,这个机器装置就会根据演员的表情而“伤心流泪”(图 4)。该作品曾经获得帕森斯(Parsons)设计学院最佳创意大奖,因为它成功地诠释了情感与深度学习之间的联系。

>图1 费尔南德·莱热的抽象实验影像《机器舞蹈》

>图2 《骷髅幻戏图》(宋)画作(左)和交互影像装置《骷髅幻戏图》(右)

>图3 王之纲等人的交互影像装置《射击游戏》及内外的不同视角(右上)

>图4 艺术家韩旭的影像交互装置作品《眼泪的语言》(The Language of Tears,2018)

>图5 由Moment Factory为世界各地公园打造的沉浸式夜游体验

>图6 基于混合体验和情感化体验的用户模型

近年来,各种同步交互技术已经成为年轻艺术家们创意的利器。基于Touch Designer、Unity、VVVV和processing的软件编程/控制技术在艺术现场交互/动态视觉效果设计中大显身手。雷达交互、基于kinect的体感开发、虚拟/增强现实和Leapmotion手势识别、声音可视化以及arduino交互声控技术等也让新媒体艺术现场的表现性大大增强。这种全新体验的交互影像不仅用于交互装置,而且在舞台艺术、交互剧场设计以及交互公园设计等领域展示了强大的生命力。例如,Moment Factory是一家位于蒙特利尔的数字艺术创意工作室。该团队专注于将传统公园结合视频、灯光、建筑、声音和互动效果来设计沉浸式体验环境。由该团队开发的“夜游LUMINA”就将公园实景文化与多媒体影像相结合,通过充满幻想的灯光、音效、影像以及交互设计,让美丽的自然风景和奇幻的虚拟互动影像融为一体,给游客带来新的体验、惊喜和感动(图 5)。目前该团队已经在东京、巴黎、伦敦、洛杉矶、纽约等地的公园订制本地化的“夜游体验”,并成为当地旅游的新热点。

无论是更加注重观众情感体验的互动公园,还是新一代艺术家所创作的互动体验装置,和过去10年的新媒体作品相比较,我们可以发现一个重要的现象:混合体验和情感化已经成为当前数字媒体艺术装置、数字灯光秀,媒体建筑、艺术体验展和剧场舞台设计的重点。可以看出:早期以视觉为主体的互动装置作品已经逐步让位于“沉浸式”的混合体验为核心的情感化设计。这个用户体验模型的核心是以用户的“五感体验”为基础,其媒体环境包括桌面媒体、移动媒体、可穿戴(手环或头盔、眼镜)、增强/虚拟现实体验设备以及嵌入到环境、建筑中的各种传感器和智能识别设备。媒体环境结合了以大数据为核心的数据云端资源,就能够带给用户更丰富的情感互动体验(图 6)。在这个模型中,无论是现实环境还是虚拟环境,都不会是传统的电脑或者3D影院,而是能够让用户产生“超现实”混合体验的“人造自然”环境。

综上所述,通过对近年来交互影像的案例分析并结合技术发展的趋势。我们可以看出,除了注重材料、技术、视觉、交互等方向的艺术创作外,越来越多的艺术家开始注重作品的情感化的表达。无论是从生命、社会、传统文化,还是空间、自然等各个方面,艺术家们都希望能通过作品达到与观众共情并带动观众情绪的效果。《情感与设计》一书的作者托夫·凡·戈普(Trevor van Gorp)曾经指出:“如果产品能够表现出始终如一的个性,人们才会更喜欢、更信任它”。从未来趋势上看,随着5G时代的到来,更顺畅、更自然的人机交互将成为新的生活与娱乐方式。带有“情感”或“智能”的机器人、交互装置、舞台剧场、媒体建筑和互动公园将会越来越普遍。艺术家对作品的情感化与个性化的探索无疑会大幅提升作品的质量与吸引力,也会使未来的新媒体交互影像越来越丰富多彩,并成为5G时代文化与娱乐体验的重要组成部分。