老窑大名曹红军,是窯厂最年轻的后生。

从小,他就跟着爷爷在窑里进进出出,耳濡目染,年纪轻轻就学会了做缸和烧窑。大伙儿敬重其手艺和为人,喊他老窑。

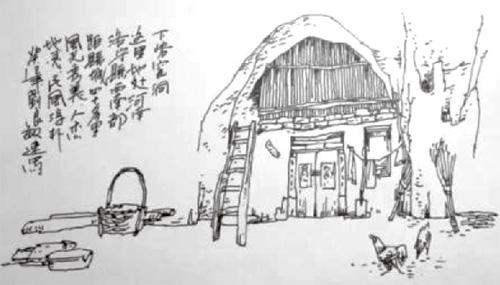

那是上世纪六十年代,老窑所在的村庄有一龙窑。龙窑烧得最多的是瓦片和大缸。老窑做缸不会偷半两力气。他打窑泥,从不厌深,反复地打,再撇去上面的,堆成一堆。用宽口的锄头削成烤豆腐一样,一片一片的,再把大一点的石子剔掉,踩透后用木头铲一片片铲出,堆成一堆后继续踩,然后把质量上好的细沙和进去,再踩再铲,一直踩成面一样柔软有韧劲。

等泥踩好了,老窑开始做大缸。做缸先做底,做好后要晒到不湿也不干的恰好状态,就端到室内。老窑用一个圆弧的锤子捶打里边,用一个木头的锤子捶打外边,打成一个尖的样子。然后,老窑把第二次的泥栽到上面,像筑墙一样,一步步往上,最后将大缸的口栽上。整个缸做好了,再浇上釉水,等干了后入窑。老窑做的缸厚薄均匀,色泽鲜亮。

当然,要缸的质量好,除了做得好,还要烧得好。放龙窑烧前,一只只缸要套起来,第一只叫头缸,第二只叫套缸,第三只叫七斗缸,第四只叫五斗缸……大缸内不能留有空间,相互间用钢索填满。

缸出窑了,按它的质量分类标价。这是一只头缸,釉色黄亮,直径120公分,高120公分,底径60公分,高大漂亮,简直是缸里的“高富帅”。这样的头缸,能卖到十五元的高价。当年,一斤猪肉不过六毛五。

老窑和同伴扛络打结,高高兴兴地抬到邻村去卖。

到了邻村,同伴有事走了。老窑拿下斗笠,扇着风,心说,今天是母亲生日,早点卖了给她捎点绿豆糕。

老窑站起身来,只听咔的一声,缸的底,移位了!

老窑看看四周,没人,这才跑边上的泥地里连挖了几捧黄泥,用泥抹了一圈。老窑摘下斗笠,搁在缸底。

当时的农人喜欢买头缸储藏粮食。卖不掉要再抬回去,不仅麻烦,还丢脸。

不过老窑一吆喝,生意就来了。村口的一位姑娘买下了这只缸。姑娘用八元钱就买到了漂亮的头缸,乐得满脸开花。

老窑丢下缸,逃一样地离开了。

没走多远,老窑听到后面传来姑娘的喊声。老窑的心直打鼓:糟了,糟了,被发现了。

老窑想加快脚步,脚却兀自停下了。姑娘呼呼地喘着气,两颊红得像火烧云。“小师傅,你的斗笠落了!”老窑接过斗笠,感觉自己的脸比火烧云还要红。

次日,老窑戴上大草帽,背上一个小袋子出发了。袋子里,装着补缸的行头。

去姑娘家前,老窑抓了一把黑泥,抹在脸上。他走进姑娘家,姑娘正闷声不响,听着母亲责备。老窑二话不说,拿起工具就开始“笃笃笃”的敲起来。

老窑将一圈裂缝用凿子凿成小槽,清洗槽内的碎末后,用细铁砂拌和盐卤填补在凹槽内,再拿出金刚钻,在裂缝的两边钻出两两相对又细密有致的小洞洞,然后用蚂蟥钳一样的钉子,扎在裂缝的两边,看起来像一圈放大的订书钉,又如一条超大的蜈蚣。

老窑直起身的时候,差点跌倒。补头缸的底,技术要求很高,也特别耗体力。

姑娘感激地掏出钱来,老窑连连推辞,一来二往,头上的草帽掉了。老窑的脸,因为流了太多的汗,早把泥巴冲没了。老窑就这样暴露了自己。

好丢脸啊。老窑想。

好人啊。姑娘想。

后来的后来,姑娘成了我的外婆,老窑是我的外公。这段往事成了我的外公老窑和我外婆的甜美记忆。