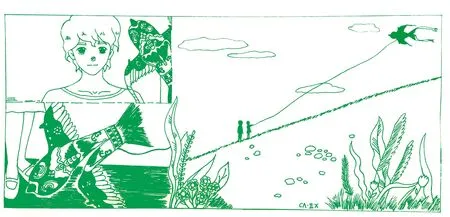

放飞风筝

■ 杨海波(原创)

在黄土高原,一个天空辽阔的地方,阿永约我去放风筝,我欢喜得不得了。

以前,我用旧报纸糊了个秀才帽子似的东西牵着在窄窄的小巷里跑,那东西飞不了多久,就给水泥墙撞得头破血流,最后被绞死在电线上。我再也没有放风筝的兴头,在展览馆里看见那些高不可攀的东西,一个个全无灵性,像死掉的鹰。

阿永,一头卷发,像诗人普希金。他的风筝做得极好,曾参加过比赛,名列第一。第二天中午,他带来一只风筝,红翅膀,花肚皮,猫头鹰似的。天空真蓝,放眼望去,没有电线,没有高楼,坦坦荡荡,一直铺向远方。阿永把风筝举高,松手,风筝竟像活的一样,飘然而上。我高兴得猛叫。话音未落,风筝一头扎下,瘫在地上,再也不动。

“现在风小,下午才好放。”阿永说。我只好悻悻地跟他回去,等着。

“风来了,走!”下午四点,我们又出来了,只觉头发乱动,树乱动,云乱动,满世界哗哗地响着,这风好。风筝才脱手,晃了几晃,就升腾直上,飞快地放线,升到半空,它竟不再往高处去,只是翻来倒去,像醉酒的关公,摇摇欲坠。

旁观的人倒是围了一大群,鹅似的伸长脖子,跟着那风筝摆动。风筝在蓝天的衬托下,非常耀眼,忽上忽下,忽左忽右,众人一齐叫好。阿永听着有些得意,两边看看,不停地喊着:“莫碰线,莫碰线!”围观的人,都小心避开,仿佛那根线是什么圣物。那风筝在半空招摇了一阵,眼看着要往高处去了,忽然像是被谁用手推了一把,一个鹞子翻身,竟朝人坠来,比流星还快。地上的人赶紧避开,才没有被砸到脑袋。

猫头鹰的脑壳已裂开一块,飘带也断了一根。“不怕不怕,补补就行!刚才是在半空,风最乱,最难放,要有技术。再飞高点就稳了,那里风好。”阿永说。大家也不答腔,只等着他再放。阿永镇静自若,补好裂口,看看天,“风来了,让开!”众人慌忙退去,再抬头看时,那风筝扶摇直上,朝着蓝天深处钻去。这回它稳稳的,不乱不惊,仿佛已经得道。

风筝渐高渐小,众人都已脖子发酸,再也看不出个名堂,一一散去。辽阔的天空下,只剩下我和阿永两人。偶有后来的好事者,看见阿永牵着线,睁着眼睛在天上找:“在哪里?在哪里?”只见茫茫蓝天,比海还深,一片虚无。

风筝几乎看不见了,手中细细的棉线越拉越重,像是牵引着整片天空。这时候有一只鹰,黑的,从南方的树林里飞起来,发现了这只红色的猫头鹰,围着它盘旋,似乎是表示友好。盘旋了一阵,那鹰径直向风筝飞近,看了看,也不知想了些什么,又飞走了。这奇事使我和阿永深感神秘,越发觉得手中的棉线牵引着某种有生命的灵物。

线放完的时候,只能远远地感受到它的生命,它的孤独。收回来时,天已经黑了。风筝被风穿了好些洞,但骨架仍然结实。我真想问问它,那高处是什么样子,有什么感觉?

我和阿永哼着歌,背着风筝,走回住处。在天空辽阔的地方,我认识了阿永,他是个英俊少年。

(图/ca.2x)

着向远处迈进。水道又变得宽敞起来,那水声若有若无,像是在低声细语,悄悄呢喃。遇到一块大石头,水流又渐渐收住,从夹缝中汩汩流出,谁知前面是一片空旷,水飞流泻下,毫无声息。那时万籁俱寂,只能听到飞流而下的水声和时断时续、清幽柔和的鸟鸣夹杂在一起。

那水潭如柳宗元笔下的“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下彻,影布石上……”,美得让人窒息。

(摘自《青少年日记》2017年第1期)