现代陶艺不应摒弃实用性

齐 彪

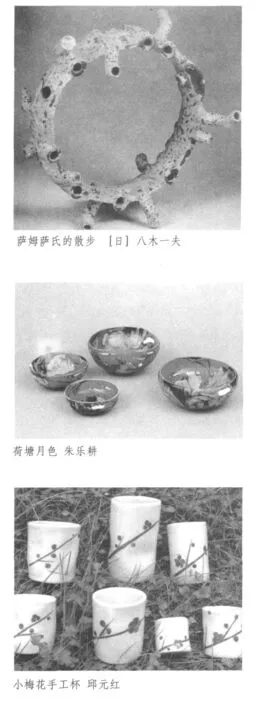

日本前卫陶艺家八木一夫以其名作《萨姆萨氏的散步》而成为现代陶艺界的扛旗大将,人们对他的盛赞来自于“封住了用来插花的小管的口,使之完全抛弃了‘实用’观念”和“把器身立了起来,使之脱离了‘器型’的困扰”。无论是有意或无意,这在其时被视作是一种创造:他用纯艺术的观念给了陶艺一个新的诠释,为陶艺拓展了一个新的领域。然而这种意义一直以来被希望看到陶艺光明的人们善意地夸大并走向另一个极端,认为只有非实用性的陶艺才是“进步的”、“现代的”陶艺,并以此作为区分传统陶艺与现代陶艺的重要标志之一。事实上,完全摒弃实用性造型在创新与突破的同时也造成了一种新的限制,因为它只能代表一个方向或类型,而不是唯一的选择。而且这也许并非八木一夫的初衷。

八木一夫出生在陶瓷世家,理解传统陶瓷的价值与意义,他的陶艺观念很显然来自对传统的认识和对欧洲现代艺术的迷恋之间的冲撞,这在他的一次对记者的谈话中可以说明:“新生事物与古典传统结婚,是我的目标。在作品上如何将毕加索、克利的现代绘画与日本的辘轳味道结合是我的工作。”[1]“走泥社”重要成员之一铃木治的作品,有着浓厚的日本原始土器的意味,20世纪70年代以后则表现出了对中国传统青白瓷的迷恋,预示了对传统陶艺本位的回归。八木一夫之子八木明的作品也主要是有明显实用性倾向的青瓷器皿。八木一夫本人的作品也仍有器皿器型的出现,但并未封住口部。其它作品也多“具象”造型,其中有件作于1973年的《肖像》可与同时期的陶瓷雕塑《阿丽莎人形》归为一类,只是脸部已被完全省去,剩下一块平板。虽然观念相同,却未能如《萨姆萨氏的散步》般引起轰动。现在看来,“八木一夫现象”是现代陶艺发展过程中与西方现代艺术所宣扬的抽象表现精神暗合时被抽出放大的一个特例。其根源仍然是出于“反传统”与“反现实”目的。

事实上,现代陶艺并不能也不应该排斥实用性,否则其将陷入自相矛盾之中。

(一)使现代陶艺成了无源之水。众所周知,陶艺起源于日常实用器物,并一直沿着实用的原则尽可能地做到与审美的完善结合。甚至到了观赏性器物从实用性器物中完全地分离出来,前者也还是主要以后者为依托,用日本人高村丰周的话说,就是“借用实用品的形骸表达内心世界”。而且人们对于二者“两善俱全”的要求不仅没有降低反倒得到了加强。这一点不仅可以从历史遗留下来的器物中得到验证,也可以从人们日常对器物的习惯评论比如“好看又好用”的欣喜和“中看不中用”的遗憾中加以说明。而现在忽然间有个声音说:“所有具有‘纯艺术价值’的作品都是与实用无关的,哪怕是看起来像也将不被允许!”事实上艺术的“纯与不纯”、“现代不现代”从来都不是“实用不实用”能够决定的,唯一的解释只有:它似乎不太符合西方现代艺术的标准。

孤儿曾经也有过父母。孙悟空被艺术想象为是从石头缝里蹦出来,但他不是凡人。远古神话中有两兄妹繁衍人类大众,女娲抟土造的人都不是具体的。最为大胆的想象也就是说生出一个肉球,剖之而生哪吒;或梦见与龙或蛇相交而生王侯。这说明事物都有着明确的来源,陶艺来源于实用性器物,那么现代陶艺无论怎么“现代”又怎么能够否认其实用性呢?李砚祖先生《现代陶艺论纲》认为:“造型、装饰的变化与丰富,是艺术的力量,也是陶艺生命力的一部分。因此,陶艺的实用性常在与这种艺术的价值和力量互为统一中得以实现,而所谓艺术性则又是建筑在实用属性基础上的,它们是一张纸的两面,一个互为统一的集合体。这是传统陶艺的内在性质,也是现代陶艺的内在属性。有人认为陶艺是纯精神化的,无实用可言,从而将有实用性的陶艺摒弃在现代陶艺之外。事实表明,这是一种狭隘的陶艺意识,仅以实用与否作为区别陶瓷与陶艺的准则既无理论上的说服力,在实践上又行不通。”[2]

(二)突破“实用性”自身,而不是一种排斥或摒弃。在现代陶艺的创作中,由于实际的审美需要而忽视或完全忽略造型的实用性及其特征是正常的,如果乐意,创作者甚至可以永远放弃器物的实用性特征并以此为自己的艺术风格,但他却不能够以此为标榜或表现出“现代陶艺就是要摒弃器物的实用性”这样的论调来。正如一个决意要和家庭决裂的孩子,他可以完全断绝与家庭的亲情关系,但任何时候都不应该否认与家庭的血缘关系,更不能对外宣称“所有的正常孩子都是应该与家庭决裂的”。

对“实用性”的突破在古代的陶艺中常有,那是一种陶艺对自身的突破,而不是排斥和摒弃。最早可以上溯到实用器向礼器的转变,在古代流传的器物中,壶、瓶和樽也是较早与实用性相脱离的器物。较早时期的壶不像后来那样有着把手与流嘴,而是如现在的坛和罐一般,只是颈部要更加明显一些;有的和瓶很相近,而腹部要鼓出来一些。它们开始时都是盛酒或水的实用器物。如著名的玉壶春瓶、梅瓶等都是用来储存酒的,后来新的器型多了,它们中的很多形制就被作为观赏器物而专门被用以陈设了。明清以来,一般的富户人家都设有博古架,上面绝大多数的器物陈设都有实用性特征,但它们确实是专门用来陈设的。还有一种情况就是如高更“自画像”式的人面杯,毕加索的女人体器皿雕塑,是“有用”而不用;明清民窑油罐被用作插花,彩绘戏文砖被装在木架里面专门用来陈设,是“实用”的转移。都是对“实用性”的突破。高更、毕加索的陶艺作品也具有“实用性”语言特征,至今看来仍然前卫和“现代”,也不再具有实用价值,但都早于八木一夫对于“实用性”的突破。

毕氏对器物实用性的突破从米罗的评语中也可得到证实:“陶器艺术是毕加索艺术中最富人间性的部分,他的创造突破了惯常的形态学。艺术家的热情与火的神秘交融,使恒常不变的物质增加了无限的高贵性,是陶器传统观念的创新,瞬间的即兴的行动,产生了永恒的价值,是他对人间意识进行蓝色的思考与创造。”[3]米氏的阐述几乎涵盖了现代陶艺所有的现代品格,其中的“惯常的形态学”当然也包括“实用性”在内。其它更有一大批专注于传统器物造型创新的现代陶艺家,尤以日本为著,谁也不能轻易地否认蕴含在他们作品之中的“现代性”。

现代陶艺重大的创新之一不是对“实用性”的排斥或摒弃,而是对“实用性”自身的突破。近年来出现的“生活陶艺”和“环境陶艺”即是依据人们不同的生活环境而划分的,较早提出“生活陶艺”与“环境陶艺”概念并将其应用于教学研究与实践的是中国陶艺名家朱乐耕教授,他不仅较早地对生活陶艺进行了成功尝试,还以韩国首尔麦粒美术馆、音乐厅墙体壁饰的设计与制作的成功案例而闻名。这说明现代陶艺不仅不能排斥“实用性”,而且还要发扬它,对其注入新的文化理念。如对于现代的生活来说,最理想的生活陶艺作品莫过于能够在实用的同时,又有近距离的艺术感受。能够使人们在“无意识”中融入艺术氛围,这才是现代陶艺的真正的“现代”理念。如果盲目地否定“实用性”,岂不是说现代陶艺是“只许看不许摸”的艺术?

(三)限制了陶艺自身的丰富性。纵观陶艺的发展,从无釉到各种色釉,从釉下刻划花到釉下画花,从青花釉里红到釉上彩绘,陶艺的发展史也是其自身不断丰富的历史。但艺术的发展不像生物的发展一样是进化式的,而是对艺术表现空间的不断拓展。我们不能说现代陶艺就一定要比古代陶艺高级,也不能说今天的一件现代陶艺作品要比一件原始陶器更有艺术价值。真正进步的是科学,是新材料以及艺术的新形式,但不是艺术性。谢赫有云:“迹有巧拙,艺无古今。”艺术不会变味,人的主观意识却容易变质。不少人甚至认为,正是中国深厚和悠久的陶瓷传统限制和阻碍了现代陶艺的发展,成了陶艺创新者沉重的负担。我想这种“负担”应该是来自于传统陶艺参照下的难于超越,传统陶艺的丰碑如神话中的“照妖镜”一般令艺术的妖魔无法藏身,而对修道者却能够“鉴容”。 河清先生在《艺术的阴谋》中说:“我觉得,‘过去的影子’对于中国现在的艺术家不构成什么负担,而‘未来的幻象’倒时时刻刻折磨着今天中国的艺术家。他们始终有着一种为‘未来’而创作的沉重使命感,始终担心自己跟不上‘时代’。”[4]

现代陶艺正是以一种“前卫”的姿态为陶艺界增添了一道另类的景色,然而很难想象一旦陶艺中没有了“器皿”的身影将是一个什么状况。晶莹剔透的玉润质感没有了,对称和谐的形式韵味没有了,抚摸玩赏的生活情趣没有了,剩下的是一堆矿脉不明的石块,锈迹斑斑的出土物,和废塑料的任意摆放或切割?或许有声音会说:“现代陶艺是抽象与表现的世界。”然而抽象包含着“形”的抽象与“意”的抽象,现代派声称要表达“个人情感”,传统器型中的“天圆地方瓶”则表达了一个完整的宇宙观,而“马蹄饭杯”中的盖、托、杯则揭示了天、地、人相和谐的宇宙哲学。“个人”较之于“宇宙”何止于沧海之于一粟?毕竟现代陶艺界中致力于器皿类研究的陶艺家不在少数,一些大艺术家如高更、毕加索和一些陶艺巨匠如日本的“人间国宝”都没有放弃“实用性”艺术语言的运用。所以,对传统陶艺“实用性”的摒弃,不仅违反了现代艺术所宣扬的“自由”主张,也限制了陶艺自身的丰富性。现代陶艺界如果少了“器皿”类陶艺家的参与,也必将显得寂寞而空寥。

注释:

[1]转引自郑宁:《日本陶艺》第253页,黑龙江美术出版社,2001年。

[2]李砚祖:《现代陶艺论纲》,载《中国艺术学研究-张道一教授七十华诞暨从教五十年文集》,湖南美术出版社,2002年。

[3]转引自卜维勒编:《毕加索陶器艺术》,四川美术出版社,1990年。

[4]河清著:《艺术的阴谋》第323页,广西师范大学出版社,2005年。

责任编辑:晓晨

齐彪:景德镇陶瓷学院陶瓷美术学院副教授