在世界的另一端

——刚果戏剧、中东戏剧、及日本当代剧场浅涉

赵 川

(一)非洲刚果戏剧

金沙萨在刚果河东岸,是刚果民主共和国的首都。你或许读过约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)的《黑暗的深处》,但根据小说改编,由科波拉(Francis F Coppol)导演的好莱坞名片《现代启示录》更加出名。好莱坞把它换成了越战背景。那条他们逆流而上,伏卧了愚昧和罪恶的河,原型就是刚果河。康拉德写十九世纪的殖民时代,热闹过后,这时被抛在身后。现今,金沙萨这座离刚果河出海口三十多公里的大城市,是世界上最贫穷的都市和最大的贫民窟之一。在这个村庄一样的拥挤大都市里,街道上充斥了散漫的人群、垃圾和坑洼。那里商业不发达,人们从事的多数是非正式经济活动。政府在很多公共事业上缺席或不完备,包括公共交通、邮政、道路、水、电和文化等等。那里没有国家管控的剧场演出,也没有长年运作的经营性商业剧场。确是有一座“刚果文化中心”,那是上世纪五十年代比利时殖民时代末期,造了专供白人出没,以欧式剧院为核心的公共文化场所。剧场仍在,但场内固定座椅和演出所需设施早都不见了。为了养活员工,他们主要出租给教会做弥撒。去的那天雨刚过,门外积水难越。在一处露天市场边,离卖菜蔬、鱼干和炭的妇女们隔了几步,开了院门,里面有一个长条形的院落,五六米宽,十几米长,一头有个水泥台子。这是当地舞蹈和戏剧团队Bejarts租用的场所,是一处活跃的排练和演出地方。我们看着露天演出,天暗了下来,有人从屋里拿出些灯,放台角或架起来。他们的室内是住家式的屋子,是办公室。我在里面又看到件有趣的装置:顶上面装了扩音喇叭和灯,下面是台小型发电机,安在同一副铁架上,底下有轮子。从这个设置,我大概能揣度出他们的一些演出形态。那天,在他们的舞蹈中,有着我们或别地剧场里少有的不假包装的舞动快乐。当晚的戏剧作品是关于环境议题,可惜不懂当地语。但随乐舞动,讲着讲着跳上一段,似乎是这里人常用的表演方式。

金沙萨唯一拥有自己剧场的剧社是Intrigants(耐人寻味的意思)。他们在嘈杂的鲁门巴大街边的一条居民小巷中。那一带因人口稠密而被戏称为“中国”。那个剧场五六米高,有细木条的大舞台,石灰刷白的墙,泥沙地,一叠叠的塑料椅子堆在一边。这里简陋,却有着极简的朴素之美。主人讲,原来好些年是露天的,但若露天,赤道气候的炎热白天或下雨都无法使用,近年才盖了屋顶。剧社主要演文本戏剧,有原创,也排演欧美经典。场地自己不用时,也免费供其他人排练和演出。那里每周三晚固定有演出。固定下来,也是为应付演讯推广之烦。戏票300刚果法郎,不足人民币二块钱。演职员当然都另有谋生方式。

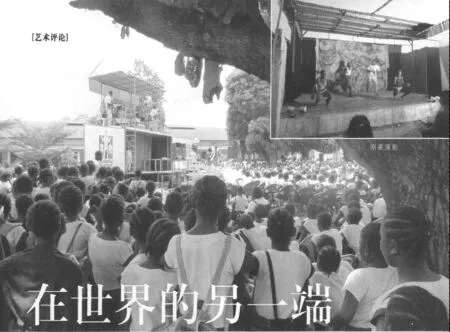

在金沙萨我也看过另一类大制作。在一所教会学校的操场上,聚集了近千名学生,我在他们中间看了音乐喜剧Basal’ya Bazoba的演出。那是关于“童巫”问题的戏。剧名大意是“愚蠢的协助”。金沙萨的“童巫”现象,一度引起不少人关注。当地一些从几个月大到十来岁的孩子,被家人等指称为“童巫”──具有特异能力,他们并会给周围人带来疾病或灾难。有两万多个孩子,因此成为金沙萨街头的流浪弃儿。“童巫”现象的背后原因,关系到贫困、战乱和私生儿等社会问题。演出试图揭示“童巫”并不存在,而是种社会迫害。

整场演出载歌载舞,加上现场电声乐队,充满活力。演员们演至尾声,在台上大声问台下学生,是否领会到了他们要讲的,并请愿意发表看法的学生上台表达。他们得到孩子们的热烈响应。这出戏有来自荷兰的基金支持,由海外与本地制作人和艺术家协同创作。他们能做较大规模的公益演出,已在当地各种公共场合巡回演出五十多场。

(二)中东戏剧

我是在东京第一次看到叙利亚人的戏。A l-Khareef剧团导演兼演员勒梅兹·阿拉斯瓦德和他的拍档布鲁布鲁,一起演一出叫《独室》的小戏。那是讲述一个狱卒和一个囚犯,原本一个施虐,一个遭罪。但囚室也不是孤立地存在,外面社会上的各种事情,都会影响到里面的人。最后他们相互折磨,又相互倾诉,直至他们之间发生了命运的悲喜逆转。这戏的表演相当出色,借助巧妙设计的有趣道具,场面荒诞,又充满游戏感,它曾在2009年第四届加拿大蒙特利尔国际戏剧节上获奖。在“亚州相遇”的研讨会上,勒梅兹也介绍了叙利亚的戏剧状况。在叙利亚,接近戏剧的传统表演是在咖啡馆里,由说书人每日连回,开讲历史故事。此外还有偶戏,据说那是早年由中国传入。偶戏一般每天都是同样两个角色:“卡拉库斯”和“伊伍士”。这两个笨蛋每天上演,发生在周围或自己身上的不同故事。他们的特点就是相互取笑,即兴开涮。十九世纪中晚期,在叙利亚出现了阿拉伯世界最早的从西方学来的戏剧演出。这些领风气之先的开明之士,不但不认为戏剧与伊斯兰教义有冲突,反而觉得对教化人心有帮助。

至1946年叙利亚从法国殖民统治下独立之前,因为贫穷等原因,戏剧在叙利亚并没有很大发展。上世纪六七十年代,叙利亚从事戏剧的人多在电视行业工作。七十年代是各类文化在那里活跃起来的黄金时代。那时在前苏联专家的帮助下,斯坦尼斯拉夫斯基的学院式戏剧教育体系在叙利亚建立,写实戏剧成为主流。它的影响一直滋养至今。勒梅兹讲九十年代叙利亚社会物欲主义盛行,严重影响了文化的发展。一直到2005年前后,戏剧创作水准低下。专业演员一般都在电视行业挣钱,也极少有独立的剧团。大马士革戏剧节是阿拉伯地区较早的戏剧节,1986年停办,2004年重启。新一代的叙利亚戏剧人正在试图改善戏剧的面貌。他们仍以商业演出为生,但对剧场创作有着很大热情。并且,他们已逐步有机会免费使用国家剧场等设施,做免费的公开演出。

在东京举行的“亚州相遇”国际合作项目,有日本和中港台之外,并或许还有叙利亚、伊拉克、印度和阿富汗等地戏剧人参与。2011年来自喀布尔的哈马达·扎亚·穆拉德,是阿富汗民间剧团“流亡”的成员。该剧团的核心组织者是马哈穆德·萨利米,他2009年因签证问题无法到东京,只能忍受时差的不便,通过网络视频通话和投影,参与东京的现场演出。通过萨利米和扎亚的讲述,我们大致接触到一些阿富汗的戏剧情况。

上世纪七十年代的阿富汗,包括戏剧在内的文化生活尚算活跃,他们三个主要的剧团都是国家的。八十年代被前苏联占领后,各种限制颇多,戏剧创作从质到量都下降了。至1996年,内战虽然破坏了大多数的公共场所,但仍有些戏在演出。九十年代中期至2001年的塔利班时代,阿富汗没有戏剧、歌舞,也没有电视、电影等文娱生活。女人不许工作,儿童不能上学。那段时间,除了塔利班允许在艺术学院的小范围内可以有戏剧存在,其它所有场所都禁止戏剧演出活动。2001年美国入侵后,阿富汗在文化等多方面有了较大的自由,剧场活动也开始恢复。但对普通人而言,生活艰难,没有太多人有看戏的欲望。并且出于安全考虑,人们更不愿去人多聚集的地方。

像马哈穆德·萨利米这样的一些艺术家,塔利班当政期间流亡到靠近阿富汗的巴基斯坦一侧,后来组成了“流亡”剧团。他们在学校操场或租来的帐蓬中演自己的戏。2003年已回到阿富汗的“流亡”剧团,曾试图让戏剧更接近生活中的人,他们跑去街头演出,但受到的只是人们的嘲笑和扔来的石头。目前阿富汗约有十来个剧团,以喀布尔剧团条件最好。但即便是像喀布尔戏剧节,观众大多数也只是些拿赠票受邀请的人。

扎亚四十岁不到,是五个孩子的父亲。他的护照更像是我们的户口本,一家人就一本,都在上面。在东京,他从苏菲舞(Sufi dance)中发展出一个戏剧片段,是关于一个被掠夺后倒下的人,又在获得众人帮助后重新站立。最后,他唱起一首名叫《回家》的歌:“暮色中走在仍吐出热气的路上……走着离开,走着回家。”

我们演出结束,当日本导演介绍完阿富汗的扎亚,转而介绍站在其后的伊拉克演员艾希塔·阿尔玛法拉基时,她笑了讲,哈,为什么都是些被炸得一蹋糊涂的国家。艾希塔出自伊拉克戏剧世家。在“亚州相遇”上,从她写的一段河边对话,发展出一段视觉感强烈的演出。舞台背景是美丽的流经巴格达的底格里斯河,以及它在战火中的情景。画面下深跪着一排赤裸的妇女。男人移动的身体,在前景形成流动的河流。艾希塔站在男人与女人之间,讲述以前伊拉克人吃底格里斯河里的鱼,现在他们仍然捕食,但那些鱼也已吃了河里不时漂过的死尸。

艾希塔讲,尽管后来的伊斯兰教义反对戏剧,但在三千年前,伊拉克地区已留下来了目前人类所知最早的剧本《主人和奴仆》。并且,上世纪四十年代,诞生于巴格达的表演学校,是阿拉伯世界中第一所同类学校……上世纪六、七十年代,伊拉克的戏剧活动十分活跃,至八十年代的两伊战争而衰退。九十年代生活质量受经济制裁影响,戏剧也状况不佳。萨达姆时代有严格的文化审查制度。审查不仅是关于剧中说什么,对于舞台演出场景有令他们感到费解的,也会要求做出解释。遭遇这方面问题,若回答不善,结果亦可能会性命悠关。那期间的伊拉克,尽管以服务于宣传的戏剧居多,但还是有些批评社会的戏剧存在。

近年伊拉克在遭受美国入侵之后,国家剧院和电影院等尽毁,但伊拉克人的戏剧活动没有停步。即便没有灯光,戏剧人仍走上街头做戏。现在伊拉克的戏剧创作者,不少是在两伊战争爆发后出生的新一代。他们的创作手法多数接近纪实剧场的形式。但以伊拉克的现实环境,他们不可能如其它地方的纪实剧场。他们没有文献、影像等的综合技术手段,唯有通过表演来呈现。而且,他们的演出通常不能在晚上进行,因为公众晚上出门不便,没有公共汽车。2009年伊拉克国家剧院重建,戏剧活动有了更多的恢复。不少在不同时段离开伊拉克,在欧洲定居的伊拉克艺术家,又回到祖国演出。

(三)我所见的一类日本当代剧场

从2008年起,我开始与日本剧场导演大桥宏持续合作,每年都去东京一起做戏、演出。又因为另外一些机缘,近年也去日本参加过一些戏剧活动和会议。我把日本的当代剧场,看作是他们战后不断社会反省和挣扎的产物,并在有效的积累中,已形成自己的艺术谱系和主体性。舞踏自1959年诞生,经历繁荣的发展阶段,从八十年代起一度风靡欧美。它对随后日本剧场那条探究“身体”的脉络,有着重要的奠基作用,并提供丰富养料。这类重视肢体,其实远不止肢体,而被称之为“身体”──虽大多在剧场中出现,但已上升到哲学层面的对人存在的理解和表述,在当下日本的表演及舞台艺术中,是有举足轻重的份量。六、七十年代猛烈反美和声讨资本主义的学生运动,促成日本的“地下剧场运动”兴起,亦称“小剧场运动”,它也是日本当代剧场发展的起点。它注重戏剧与社会间的张力,着力抗争,成为日本战后剧场发展历程中的重要精神坐标。一方面,今天的日本当代剧场,从身体出发,在表演上已积累出独具创造性的脉络,在西方面前亦自成一格。另一方面,尽管曾经轰轰烈烈,开创局面的激进剧场,它的余绪尤在,然而总体上已经历时代流转,日本当代剧场已是另一番面貌。我在戏剧节上看过些日本新一代的剧场作品和演出,但或与自己在剧场领域的工作方向相关,感触深的,仍是些不再年轻,却依旧还在边缘奋力推动的资深剧场人或表演家的工作。这一类的当代剧场实践,总能找到与先前地下剧场运动的渊源关系,主导者虽已非生力军,但他们中的一些创作,仍在日本最具实验性的前卫剧场之列,并很受尊重。我不通日语,有时通过些英文二手资料增进了解,感受颇深之外,也还仍觉有隔。

日文中的“舞踏”即为舞蹈,现在我们指的日本舞踏,本为“暗黑舞踏”,是后来在欧洲传播时被简略为“Butoh”。舞踏根源自日本民族文化的宇宙观,和二战后衰败、压抑的社会氛围。由土方巽和大野一雄等创造出的一类身体想像和表演系统,在日本影响深远。今天这种“叛乱的艺术”,有功成名就的名团名家在大剧场中的豪华制作,也有如它在草创期,仍在各种非正式表演场所的地下创作和演出。

我在东京艺术节上看舞踏名团“山海塾”演出《金柑少年》。那是天儿牛大二十年前的旧作,如今完整翻演。“山海塾”多年常驻巴黎,对舞踏国际影响的形成起着重要作用。那晚,台上用作布景的巨型屏风上,铺开贴着数千条干的鲨鱼尾鳍,在灯光中闪着层层迭迭的光,煞是浮华。台下近千人剧场,座无虚席。演出的第一段大约名为“一个海边少年的午后”,台上唯一舞者,穿着制服,在飞机的轰鸣声中,最后捧起大把沙土,快速而猛烈地劈头扑向自己的嘴和脸,并长时间重复这一动作。他灰头土脸,艰苦地吞吐着泥沙,在尘烟中急剧动作并喘息。这残酷而又孤独的海边幻象,像是历史在剧场里的狡黠眨眼。我所接触的上世纪七八十年代日本前辈舞踏,总带了这类反省战争的影子,挥之不去。在那晚演出的后面一段里,穿了传统服饰,矮小憨傻的日本豆太郎,终于栽倒在地。但他在随后狂乱的苏格兰音乐中起身,却已身材魁伟,改穿了西式黑舞裙,雌雄难辨地做着激烈、粗鄙的跨跳。

那是初春三月,东京还偶尔下雪。一晚酒酣耳热,走到室外,指甲盖大小的雪片挂到眼镜片上。隔了几天看《金柑少年》,结尾时舞台中央高挂橘红色三角翼,转动,下面倒悬了一具光头并赤裸的人体,在强烈光照中闪烁刺眼,那是同样地让人惊诧和浮想连翩。

第二代舞踏大师田中泯近年来过中国数次。2007年他曾到上海,在下河迷仓连续演出两晚。第一场是在三楼剧场,他在一堆鹅卵石中踯躅而行;另一场是在楼顶天台,他在数排铁架和微风下漫舞。我们的表演艺术界以欧美为乐事,对另一些方向上有深厚思想根基和艺术影响力的表演家,却基本麻木无知。现场倒有两个中了邪的学生,在下河迷仓的水泥地上,一路看一路跪拜,滑稽可悲。

随后的某年秋天,在横滨市区的一个街角,那天天下着雨,一个衣着普通的老人淋在雨里,做着些简单的动作,慢慢移动身体。周围有数十人撑了伞,跟了围看、拍照。那是田中泯为“横滨三年展”做的表演。田中泯曾于八十年代中期创立“身体气象农庄”。他与其他艺术家协作,在农庄里过着集体农耕生活,以此观察和体验自然中气候的变化,生命的周而复始,人的劳作等等,耕种、收割或日常生活都成了舞蹈及表演的源头。他近年的表演多为即兴,在一些不起眼的户外空间,缓缓移动,因景随形,若无若有。

舞踏影响,是让日本剧场人一定要静下心来,对舞台或表演中的人的存在,要有一个根本性的说法。

有一个晚上,我在离东京医科牙科大学不远的街上,在一座公寓楼的一间不大的地下室里,看六个演员从一扇门后往外走,很慢。他们一队排开,从观众面前走过,近到触手可及,能听到呼吸,观察到非常细的局部。灯光有时如同日常室内光线,照到清清楚楚,令所有发生在眼前的事和人,毫发毕现;有时又会极晦暗,将近距离的事推入莫明之处。演出过程中有裸体。结束前的一小段里,一位女演员脱尽衣服,只穿内裤,在逼仄的两排观众间穿梭。还有演员和观众耳语,拉上台,温情交谈、倾诉,勾腰搭肩跳起舞,或相拥一起。在严重包装了的乏味都市生活之下,地下室和它冷漠或温情的戏,反倒直白,成了某种逆转。这戏看似情节抽象,但现场又样样都真实逼人。那些人的身体,不是对生活的模拟,也不是暗喻,而像是活着本身。他们形成的身体意像,让戏的情节由观众的内心里想像并延展,真要都记下来,会是一些漫长的个人私语。观众像从城市生活的外面街道,走进了它的身体内部。

这是东京解体社剧团的戏,只有英文名,叫Inorganic(《无机》)。那晚是在解体社自己的场地“自由空间”里演出。那里有个十来平米的办公室兼门厅,进去时工作人员帮了寄存衣物。东西有序地挂上号码牌,占满了小办公室的所有桌面和椅子。剧场在下面的地下室。那里能坐下接近三十名观众,后一排靠墙坐,前一排坐地,脊背紧靠后一排的膝盖。表演区域就是这个五十平米手枪型地下室里,观众坐下后的剩余部分。坐下就明白,他们为啥要那么费力为人寄放衣物。那晚碰到一位头发灰白的剧评家,他看过我们在东京演出的戏。他开玩笑说,这儿与你们演出的Proto剧场比,那里就是大剧场。

解体社剧团由编导清水信臣于上世纪七十年代末组成,到八十年代中期已有一定国际影响。他们作为地下剧场运动的后继者,作品仍然极其重视批判性和政治性,对抗日本主流社会价值观。他们动用的剧场表现手段受惠于舞踏,以肢体和意象为主,激进,挑战禁忌,倾向极端甚或暴力。

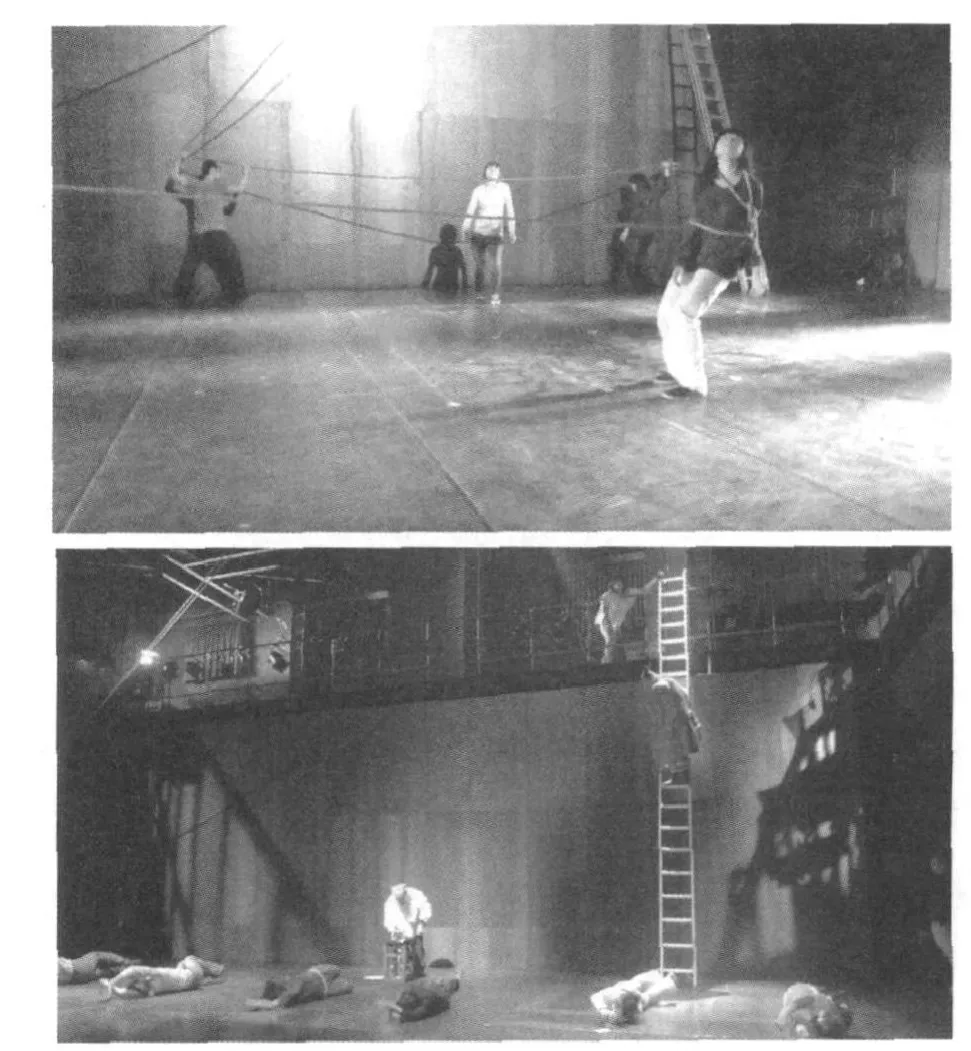

再次与解体社相遇是在Tagtas,那是日本老牌的前卫戏剧协会推动的一个小型戏剧节,2011年的主题是“虐杀与演剧”。它是由包括“国家与戏剧”等议题下的一系列研讨会,以及解体社剧团《“梦”的体制》以及我们“亚洲相遇”项目的《2011鲁迅“狂人日记”》等三部戏的演出组成。《“梦”的体制》分别在不同晚上演出第一部“信仰——体”和第二部“病人的时代”。这部戏参与的成员除日本人之外,还来自英国、巴西、德国、波兰和韩国等国。它从2004年开始演出,已有过数个不同的版本,并在欧亚美三大洲,与十多个国家不同的合作者共同发展过。

戏从一些个人的语言叙述或身体表达出发,比如有关二战纳粹暴行和韩国慰安妇等问题,日本明治维新时期的国家政体观念,以及直到某些个人身体疾病等,以此介入历史和时代政治的讨论,并在演剧中明确提示出左翼的政治立场。参与《“梦”的体制》的表演者们,不仅因这种戏剧制作方式而相遇,这样的戏,撩拨起他们对各自地域和人群历史中,尚未解决的,或已然边缘化的,或被压制的,或遭到抛弃的种种命运的探讨。那些独立的表演段落,在第一部分连缀呈现后,演至第二部分后半部时,他们的人间苦难被长时间地在舞台上并置一起,众声喧哗,形成强大压迫力。结尾时所有十八位各国演出者,在舞台最深处高耸起的巨大铁壁下,一字排开,坐在椅子上背对观众,他们的双手在身后交叉被缚。

看完演出后,我们一些人聊起来,意见却向着不同的方向。有日本剧场界的朋友认为,这戏过于说教,没让人看到戏剧应有的创造性表达。而我或许因为听不明白大量语言部分,倒觉得为什么这么多各种地域问题的呈现,一段一段,却全都隐约被纳入同一张深受西方当代剧场影响的面孔。戏中所涉问题,尽管看来较抽象和思辨性很强。但导演的处理,从讲演到表演的转化,到肢体动作运用,到空间处理等等,都非常简洁、干净和唯美。这样的统一,固然成全了一种极有风格和格调的,全球化下的当代戏剧。但这样是否也牺牲了部分更原生的力量,和它们的戏剧性——那张有格调的面孔,似乎将我们的视线收入同一个视角。作为激进表达者的解体社剧团,也可能遭遇这样的歧路:在资本全面主导的社会里,资本总是要将政治美学化;而严肃剧场的批判意识,则总在寻找将美学政治化的道路。

我合作的导演大桥宏曾说,解体社、OM2剧团和他的DA-M剧团等,尽管各自做法不同,但他们都在同一个相接近的戏剧方向上,另外他们共同点是,他们的剧团都很穷。OM2的演出我这几年中也看过。他们有二十几年历史,在日本前卫剧场中也很有影响。他们的《作品第五号》,通过一些极为简单的表演,能触及在社会秩序压抑下,人们脆弱甚至变异的情感。给我印象很深的一段是,一个看来瘦弱的女子,赤着一只脚,另一脚上却套了只过大的男人皮鞋。她缓缓停下,长时间用力跺穿了皮鞋的脚。脚下是一扇门板,在她的踩踏中逐渐开裂。她啜泣,间隙抽自己的耳光,直至声泪俱下。

大桥宏已五十开外,上世纪八十年代曾跟随过田中泯,探索身体表达的方式。他的剧场思考和实践,早年从西方古典文本戏剧开始,后来转向肢体剧场,当然是有着舞踏脉络的影响。有一次我问他,二十多年前怎么就从做希腊悲剧和王尔德的戏剧,转向了即兴和身体语言?他讲八十年代日本经济兴旺,好像什么样的物质需求都有可能达成,眼花缭乱,要啥有啥。这时他突然意识到要去看人,只有人本身,才蕴含人类活动最深邃的意思。

《2011鲁迅“狂人日记”》

Proto剧场是大桥宏自己营运的小空间,在东京闹市高田马场居民区的一条小街上,能坐进五、六十个观众。那是在一座老式的木头房子里,狭小,不高,水泥地面,房东就住在楼上。它并非正式剧场,有时提供给别人做排练场用。每遇有演出,讯息就贴在门外的小黑板上。也有剧团成员会拿了些宣传板,放去附近街口。这个剧场已经存在了近三十年。这样的小剧场在日本还是有一些的。我想正是这些地方和这类剧场人,保证了日本当代剧场的积累、发展和承传有续。

我们的《2011鲁迅“狂人日记”》由上海草台班、香港撞剧团、台北身体气象馆和东京的DA-M剧团合作,该戏已于2008年在上海完成创作,并在这四个城市公演。当时在华语地区的剧名叫《鲁迅二零零八》。大桥宏曾于九十年代开始策划和组织“亚洲相遇”(Asia meets Asia)项目。当时它更像是个小型戏剧节。他找来西至伊朗、伊拉克,北至吉尔吉斯斯坦等国的剧团到东京演出,并也通过合作,前往过港台演出。但后来“亚洲相遇”一度停滞,中断数年。直到我们2008年的合作,开辟了新的联合做戏的工作方式,大桥宏才重新再次推动它。这时“亚洲相遇”不再像个戏剧节,而更是一个合作项目。我们在完成“鲁迅”戏后,从2009、2010年进入新一轮范围更广泛的亚洲联合创作。参与者从日本和中港台,发展到印度、阿富汗和伊拉克等地的戏剧人加入。

日本文化不缺乏亚洲视野,但在小剧场里直接面对这样辽阔的亚洲,也仍觉难得和陌生。大桥宏在一篇文章中写道:“在进入二十一世纪,亚洲内部仍然,或者更多地还在发生紧张与对立、冲突,文化、艺术难道真的能成为某种力量吗?抱着不断重复的询问,我迫切地希望能连接亚洲散落着的多样的‘现在’、‘这里’,然后使其引起共鸣。”

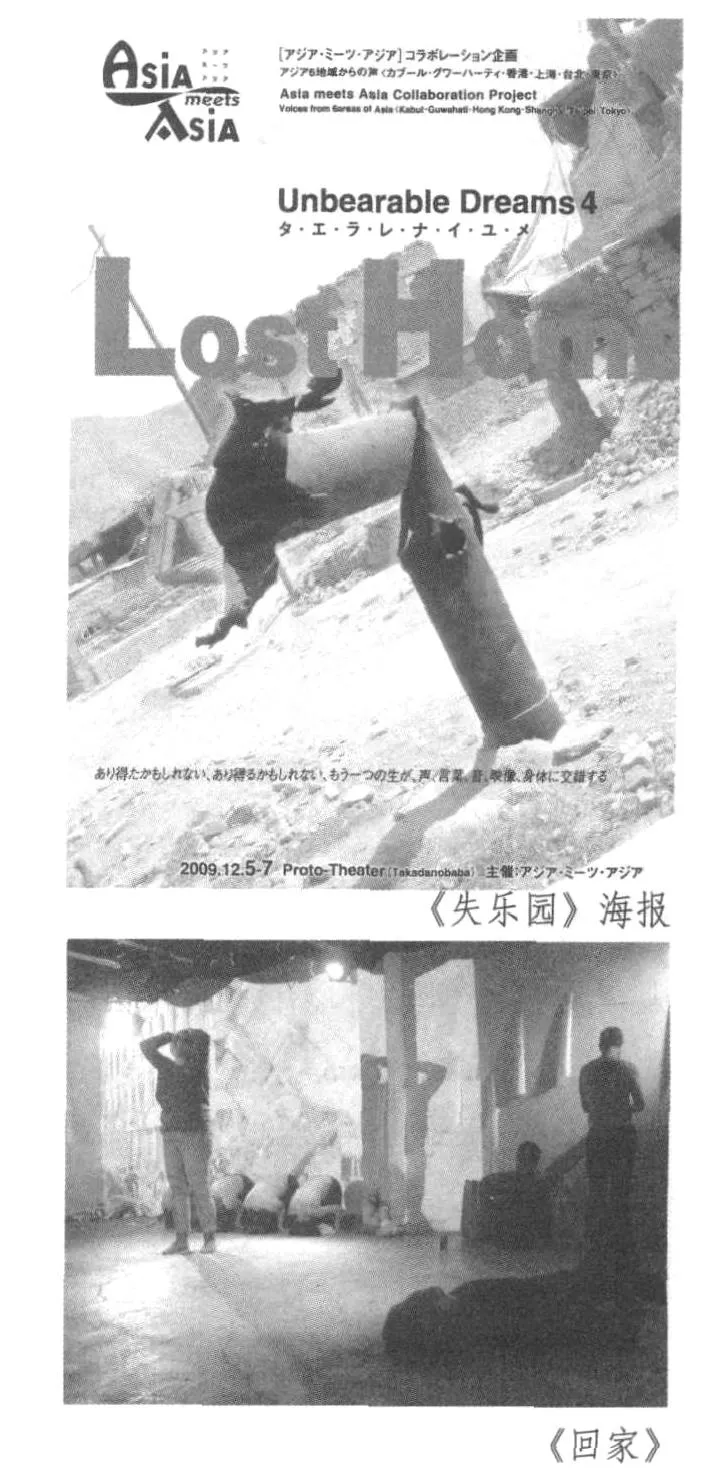

2009年底前“亚洲相遇”在东京创作演出《失家园》(Lost Home)和2010年秋继续完成一出戏叫《回家》(Return),都是在短短的十来天里,将各地各人带来的经验和故事交融,形成戏剧。我们到达东京之前,已通过网络讨论,确定主题,并在各自的地方准备包括故事、表演、对白,或歌曲、图片和影像在内的各种素材,然后在东京再编织、淘洗,排练出完整的剧场表演。这样生成的戏剧,不是焦点透视下的古典剧场,而是复调、拼叠的当代戏剧的叙事时空。表演时日语和其他多种母语并用。因为特定的制作情况,除影像外,在《失家园》中也现场使用了电话和网络视频通话(Skype)等。

在东京Proto剧场狭小的空间里,从“家”和“回家”出发的各种亚洲命运的叠加,唤起了对更为庞大和复杂命运的追究。参演者之一所住的印度东北省份阿萨姆邦,几十年来不少年轻人为了地区独立,为了这个信念中的“家”,离家去打游击,叫做“去了山里”。去了山里的年轻人,有一天回来,却可能只是他的死亡消息。日本阿婆被送进养老院,太久没人跟她讲话,日本演员去访问时,她“咦”呀“啊”呀,连语言能力也没有了。另一位阿富汗导演萨利米,他曾被人用枪指在背后,让他逃跑。放走他的是多年没见,并从此不再见到的,少年时代伙伴的弟弟……这些孤独的事情,在“亚洲相遇”里,相互映照,不再孤立存在。《失家园》剧中的独白如是问:“是因为要遭逢异族人贪婪的、好奇的、羡慕的、冷漠的、友善的眼光,而要巨变,而要背井离乡,而要商贾横行,于是才有了我们的亚洲?”或是“在一场场的灾难、一段段的流浪、一遍遍的检查、一次次的发展之后,或许仍不太习惯,但终是要由我们自己的舌头与唾液搅拌,从嘴里吐出这古老的新家园的版图。”

“亚洲相遇”这样的创作和演出项目,在日本并不能进入常规的商业演出市场。本文前面提到的一些演出,包括近年在北京有所活动的日本帐蓬剧场,情形可能也相近。他们的思考和对剧场艺术的执着实验,为商业文化生产方式之外,铺设出另类的道路。那些剧团的创作和演出者,籍各种能力和资源,让这些在边缘的戏剧活动,保有持续的鲜活力量,和对强大主流意识的抵抗和搅动之力。这也联系到他们当代剧场产生的精神源头。尽管这在一些日本剧场创作者看来,仍觉远为不够。而在我们这里,经济活跃,思路往往很快从追问怎样能让创作得到更大影响力,而半推半就地转向了如何进入更大市场的钻研。

经历资本主义高度发达的日本剧场人,其中当然有些仍看重戏剧的文化和社会价值,而不甘于完全沦落于市场化,亦不相信能够“双赢”。像Tagtas那样的戏剧节,同行的台湾导演感叹,设定出“虐杀与演剧”这样的主题,这只有在对当代剧场文化有深入实践和探讨基础的日本,才能搞得起来呀。他讲的基础,在我理解,其中重要的组成部分,便是几代既是观众亦有作为参与者的知识分子。一次我偶然说,日本的剧场观众都很严肃。大桥宏却讲,“Tagtas戏剧节的观众,可是比严肃的还要严肃。”我在日本所见的小剧场观众,其中有很多都是四、五十岁以上的知识分子,见到年纪更大、满头白发的也不在少数。他们大概从六、七十年代的日本社会运动和前卫文化中成长过来,但仍没有变得完全中庸。他们在这类剧场的观看、演出和讨论中所占不小比例,有时还是主力。在那些夜晚的聚光灯下,是这些长年保持了体验和讨论热忱的人们,令他们的戏剧前行。

本文写作行文之际,正遇日本遭受有史以来最大规模的地震和海啸,生命劫难,人间悲哀。在此愿逝者安息,生者坚强。

责任编辑:贾舒颖

赵川:草台班主创