清同光以来,京戏在华夏备受推崇,誉为国剧,于今仍有沉迷于斯者,虽年长,且众。

观戏读史,京戏号称二百年,其发迹乃始自晚清皇室之宠爱,尤以慈禧太后老佛爷之偏爱为甚。然京戏之发达,与近代中国之国运,几成逆势生长之态。没什么可骄傲的了,有国剧可拿来炫耀,抚慰众生,麻醉自己。自清末、北洋、民国,至共和国,政权几度更迭,人间几度沧桑,京戏却能屹立不倒,时不时还大展雄风,真可谓吾国之宝贝。

国剧,非贩夫走卒所能名,单凭文人雅士就能叫得响。国剧之得名,之风行于天下,非上有所好不可。皇上喜好的,难道不是国之所爱?

慈禧当年与咸丰帝逃到热河,不到一年的时间,就陪着咸丰帝看了三百多出戏,直到咸丰帝病入膏肓。据史料记载,这期间光到避暑山庄出演的内府伶人和外学艺人就多达两百多人(参见丁汝芹《清代内廷演戏史话》所引升平署档案)。

说起来,老佛爷之所以能上位,是把陪着咸丰帝听戏当成争宠的重要手段才上了路的。耳濡目染之中,她也渐渐喜好上了咸丰帝最爱的西皮二黄唱腔,以其聪明才智,三两下就成了懂戏的内行。据《菊部丛谭》载:“慈禧太后工书画,知音律,偿命老伶工及知音律者编《四面观音》等曲,太后于词句有所增损。”

从热河行宫回到北京,昔日的懿贵妃成了慈禧太后。一朝大权在手,她先把自己的住处挪到有戏台子的长春宫,便于起居之中抬眼就能看戏,就像现代人打开电视一样方便。

老佛爷爱戏,紫禁城里的太监们便学戏成风。李莲英在南府老太监的调教下学了几年的戏,文武昆乱皆能独挡,出演小生戏更是号称宫里第一人。由于戏唱得好,人又圆滑,慈禧太后一下子就喜欢上了这个惯会见风使舵的小太监。

老佛爷捧角,常常赏赐伶人一点东西。

有一次,她看完杨小楼的戏后,指着满桌子的糕点说:“这些赐给你,带回去吧!”杨小楼叩头谢恩。他不想要糕点,瞅着老佛爷心情好,便大着胆子说:“叩谢老佛爷,这些贵重之物,奴才不敢领取,请另外赐点……”,“要什么?”慈禧发话。杨小楼又叩头说:“老佛爷洪福齐天,不知可否赐个‘字给奴才?”慈禧听了,一时高兴,让太监捧来笔墨纸砚,大笔一挥,写了一个“福”字。杨小楼接过来一看,这字写错了,“福”字是‘示旁,不是‘衣旁啊。这字若拿回去,必遭人议论,岂非欺君之罪?不拿回去也不好,老佛爷一怒就会要了自己的小命。他要也不是,不要也不是,急得直冒冷汗,气氛一下子紧张起来。慈禧也觉得挺不好意思,既不想让杨小楼拿走错字,又不好意思再要过来。旁边的李莲英脑子一动,笑呵呵地说:“老佛爷的福气,比世上任何人都要多出一‘点呀。”杨小楼一听,脑筋转过弯来,连忙叩首道:“老佛爷福多,这万人之上的福,奴才怎敢领取呢!”慈禧听这么一说,急忙顺水推舟,笑着说:“好吧,隔天再赐你吧。”

就这样,李莲英为二人解脱了窘境。而在宫里人看来,李莲英之所以得宠,不可一世,一切皆是因为戏唱得好带来的福分。

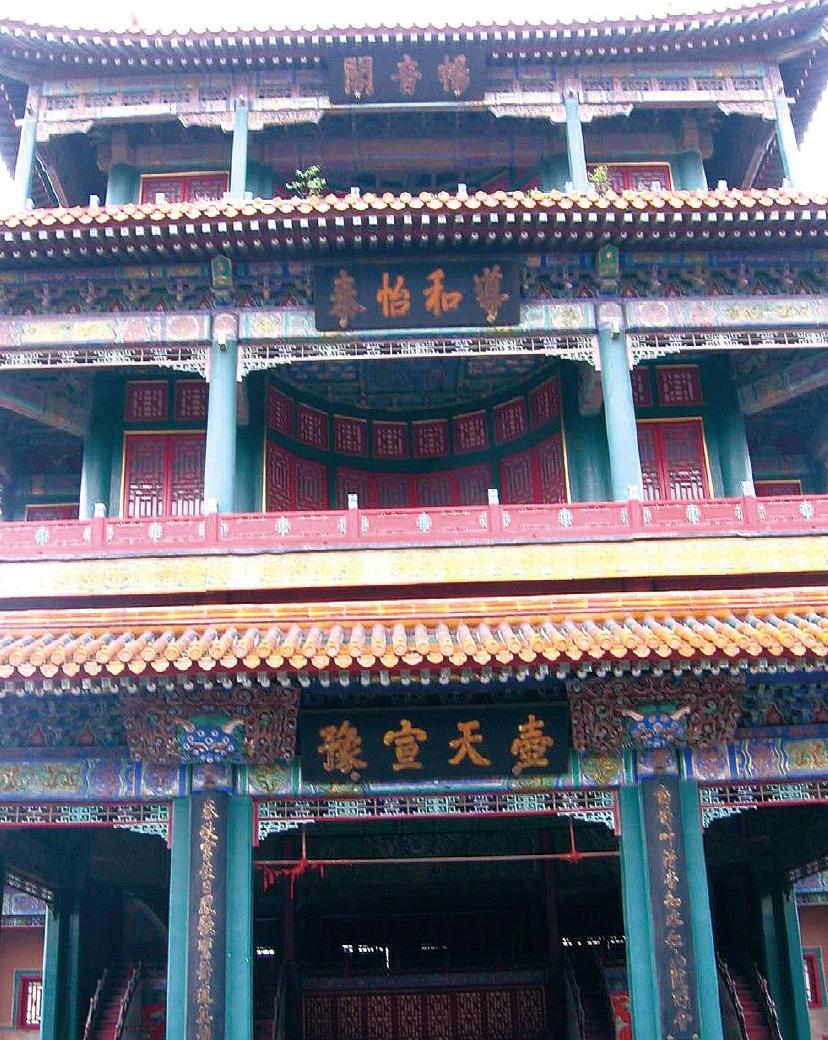

老佛爷爱京戏,迷京戏,从现在故宫里还留有戏台五处可见一斑。这些戏台的名称听起来就吉祥悦耳,畅音阁戏台、漱芳斋重华宫戏台、漱芳斋风雅存戏台、倦勤斋戏台,以及长春宫戏台。此外,颐和园听鹂馆的二戏台本来已经十分奢华,可那年为了老佛爷的六十大寿,德和宫里又建起了一座和紫禁城宁寿宫形制相同的三层大戏楼。

老佛爷一生看过多少戏,赏赐过多少名伶,还没人能统计完全。晚清七十年,伶人地位虽低,红角却能出入宫廷,成为内廷供奉,一般人等可望而不可及。

老佛爷就是老佛爷,宠起伶人来,那是十分的任性。

晚清禁吸鸦片,宫中自然更是禁烟重地,徐慕云在《梨园秘史》中提到,谭鑫培因禁烟无法进宫承差,慈禧听到后哈哈一笑,说:“这件事只好吓吓小百姓,遮遮洋人的耳目,怎么金福他也这样认真了呢?”她居然命令太监速速传谕,让谭吸足鸦片后进宫唱戏,搞得谭受宠不惊,以后便放胆公开抽起鸦片来。慈禧对吸食鸦片的名伶网开一面,在梨园种下了她死后几十年都难以根除的恶果。民国时期,有相当数量的伶人染上抽大烟的习惯,一些名角儿还养成了非吸足鸦片不能登台的“范儿”。

懂戏唱戏的朝臣犯事,老佛爷陡然一怒之后,也会法外开恩,收敛杀气。

《许传姬七十年见闻录》中有一段故事,讲翰林院出身的内阁学士徐致靖,曾向光绪皇帝推荐启用康有为、梁启超、谭嗣同等人,且在百日维新期间被封为礼部尚书。戊戌变法失败后,他与六君子一起被抓,本来名列校场口问斩第一人,但因为他昆曲唱得极好,荣绿一求情,老佛爷便将他改判为“斩监候”。徐逃过一劫,“戊戌七君子”,变成了“六君子”。出狱后,他给自己取了个别字叫“仅叟”,意为六君子血溅校场口,刀下仅存一老翁。

说起来,慈禧入宫时还是一个不满十六岁的少女,所受的教育,不过是闺阁垫师教的《女儿经》、《家训篇》,还有一点点唐诗宋词,完全是为了将来为人妻母所备,与军国大事没有一毛关系。也许,《连环套》、《空城计》、《五虎平西》之类的历史剧目,就成了她日后治国理政最早的教辅教材。更也许,京戏在这个有心计,有野心的年轻女子心里,早已不只是娱乐消遣,而是获取更多知识与谋略的一条体面途径。从陪听到主听,从欣赏到受教,兰贵人从一个单纯伴君娱乐的宠妾,一跃而成乾纲独断,大权独揽的西太后,同时也成长为工书画知音律的京戏行家。

京戏界人称通天教主的王瑶卿谈到老佛爷,那真是一个佩服:“西太后听戏很精,有时挑眼都挑得很服人。”曾经给慈禧画过像的美国女画家凯瑟琳·卡尔在《跟慈禧在一起》一书中有这样的描述:“慈禧整天在她的包厢里关注着演出的每一个细节,时时打发太监到台上传诣,对演员的唱念身段提出要求。”

老佛爷在艺术上的苛刻与奖赏上的大手笔,为一出喜欢的剧目,三天出手给两位伶人五百多两赏银,极大地促进了当红伶人对表演艺术的精益求精,这是京戏在晚清二十年间迅速升华的一个重要原因。

讨老佛爷的欢心,王爷、贝勒、达官贵人们对京戏更是趋之若鹜,捧角玩票者不计其数,就连贵为一国之尊的光绪皇帝也精于皮黄。据朱家潽在《清代乱弹戏在宫中发展的史料》中称,“名鼓师鲍桂山先生说:光绪不只听戏,并且相当内行,喜欢乐器,爱打鼓,尺寸、点子都非常讲究。够得上在场上做活的份。在中南海传差的时候,常把我们这些文武场叫去吹打,专爱打入锣鼓的牌牌曲曲,常打《金山寺》、《铁笼山》、《草上坡》、《回营打围》。”

名声显赫的铁帽子王善耆,更是铁杆戏迷一个。《菊部丛谭》中说,“前清宗室中人,常能粉墨登场,一显身手。肃亲王善耆父子,均精音律,且喜在家中时时扮演。”

善耆在东交民巷自家府邸成立肃亲王票房,来此活动的大多为皇亲国戚或与大清皇室有些瓜葛的达官贵人。他出资经常请伶界名角过府授艺,自己则专工老生。有一次,善耆粉墨登台,与名伶杨小朵合演《翠屏山》,因其乐于受骂而成为坊间笑谈。

据周段简在《梨园往事》所记,戏中“善耆扮石秀,杨扮潘巧云。……当潘巧云峻词斥逐石秀,石秀抗辩不屈,巧云厉声呵道:‘你今天就是王爷,也得给我滚出去!四座观剧者皆相顾失色,杨小朵却仍谈笑自若,扮石秀的肃亲王则乐不可支。”

善耆一生嗜好京戏,留下的逸闻趣事多多。

宣统二年,各省代表聚集北京想与清廷重臣面晤商议,但此时以摄政王载沣为首的朝廷权贵均避之不见,唯有担任民政尚书的善耆将代表们迎进了民政部大厅。会谈一度气氛紧张。忽然间,善耆摘下王帽掷于桌案,接着口喉大开,跳出《天水关》中诸葛亮的一段二黄慢板:“先帝爷在白帝龙归海境,传口诏教老臣常挂在心……”此曲一出,厅内悚然惊诧。善耆唱罢却乐呵呵地说:“诸君莫忧,我们都是好朋友,你们也不说是代表,我也不是王爷,横竖咱们乐一晌就是了。”

晚清立宪以失败告终,肃亲王用京戏缓和当时剑拔弩张气氛的一段逸闻,却留传了下来。

京戏史上留名的皇室宗亲,名气最大者,当属红豆馆主爱新觉罗·溥侗。红豆馆主是溥侗的号。清末民初,只有那些出身宗室、家庭富有、技艺超群的大家方敢采用“馆主”为号。

溥侗票戏,京昆并习,且并非只工一行,而是生、旦、净、末、丑样样皆能,还可以精妙地吹笛子、拉二胡、拨弦子、弹琵琶,上阵司鼓也不输专业。是皇室富豪,又重金礼聘,晚清名角纷至沓来,无不受聘于红豆馆主,他本人又下得苦功,日日操练,故习得梨园十八般武艺。

溥侗自幼即在上书房读书,谙熟经史,精于诗文,通晓音律,弱冠之后,在治印与鉴赏文物方面成就不俗。这种人玩起票来,自然非同一般,加之整日切磋于大家之间,博采众长,兼收并蓄,终成剧坛奇葩,享誉菊票两界,百年来,无人能及。

红豆馆主前清时已成名,因清规和皇室身份的限制,极少公开登台,除宫廷贵胄梨园名伶们,一般人很难睹其红氍毹上的风采。见过的戏迷说起他来,有如春风吹过,“名贵之气出自天然,尤非寻常所能比拟。”

进入民国后,红豆馆主走出王府深宅,悄然现身。他知识渊博,技艺精湛,为人又十分平易谦和,立即成为公认的票界领袖,梨票两界欲请教学艺者络绎不绝。1913年,言菊朋拜红豆馆主为师,成为他在票界收下的第一个徒弟,后来,又收已经小有名气的梨园武生李万春为徒。

从民国初年到抗战爆发,他一直在自己组织的阳春社和成乐社说戏授艺,余叔岩、奚啸伯、叶仰曦等百余位名伶票友对其以师礼事之。三十年代初,红豆馆主还在清华大学、女子文理学院、北平艺术学校和北京美术学校教授昆曲,其芬芳桃李,数以千计。

抗战爆发后,红豆馆主回到北京,世道大变,入不敷出,所幸他擅画兰竹,又精于真草隶篆,遂在荣宝斋挂单字画。后来,迁居上海,一度成为汪伪政权的虚名高官,从此渐渐淡出氍毹。

大概就是因为这段晦暗的经历,红豆馆主在后人编撰的中国京剧史中未能占有一席之地,这位在京剧鼎盛时期极有影响力的风云人物,在官史资料中被剔除,或一笔带过。

晚年的红豆馆主以研究戏曲音律自乐,不曾再回到故都北京。

1952年,卒于上海,葬于苏州灵岩山。

老佛爷迷戏,皇室宗亲里就会出戏痴。八国联军攻到了大沽口,紫禁城里还在传达着:“以后遇有旗牌、将军、中军之角应穿厚底靴的穿厚底靴,应穿薄底靴的穿薄底靴”之类无聊的圣旨。

所以,有人调侃说,大清不是倒在武昌起义枪声下,而是皮黄的声腔中。

(作者单位:中国社会科学院)