他似山川湖海守护我

◎易小荷

前些日子我和他一起过马路,有辆小车完全不看后视镜就直直向我倒过来,说时迟那时快,他一个箭步,以移步换影的姿势,“嗖”地一下跳到面前,伸出螳臂,鬓角竖立,自丹田发出一声狮子般的吼叫。

我一直觉得我爸是某个没落门派的神秘掌门人。所以当我读到老舍的《断魂枪》,我觉得那个写的就是他:夜深人静,山鸟归林之时,他才会静静地在一个神秘的角落,吞吐天地之灵气,“一气把六十四枪刺下来;而后,拄着枪,望着天上的群星,想起当年在野店荒林的威风。叹一口气,用手指慢慢摸着凉滑的枪身,微微一笑,‘不传!不传!’”

小学的时候,我姐是整个大院唯一练习过武功的人。别人都理解不了我爸是怎么想的,一个女孩家家,居然每天起早贪黑,把身上练成腱子肉。

他们不懂,某个月明星稀的夜晚,爸爸特别郑重地拉着我俩的小手:现在这个年代不再需要武术了,但是门派不能没落,我现在将掌门之位传给老大,以后要学会保护自己。

他经常在大院的风口上捧着一本武侠小说,那时候整个大院的小孩都好崇拜爸爸,只有他,对杜心武的故事耳熟能详。他给我们普及“自然门”的故事:“杜心五看见持函前来的徐师身材矮小瘦瘠,不甚信服。几经试探,乃知确为风尘奇人,遂恭谨有加。徐矮师教杜负重踩桩成圆形走,练习自然门的内圈法……”

整个大院的小孩简直是听得津津有味,乐不思家。但是奇怪的是这也并不妨碍他们该欺负我的时候继续毫不留情。我妈会把长长的尖指甲伸向我和我姐,数落我们不中用,但是我爸,作为一个神奇的掌门人,总是能在小朋友欺负我的时候第一时间感应到。哪怕他手里捧着一本书,远在千米之外的大树下。

这种时候,爸爸才不管对方的小孩什么来头,他一言不发,使出一招“以其人之道还治其人之身”。后来,整个桐梓坳知道内情都数落他没有知识分子的风度,他还是不急,伸出拳头一抱:“只要是放到我家小荷头上的,我都会统统还回来,各位不服气的也可以来找我。”邻居们愤愤而归,只是从此,真的再也没有人敢随意伸出脚绊我,或是趁我不注意拧青我的胳膊。

余华在《鲜血梅花》里面写的阮海阔也是我,后来我去重庆读了大学,又去了北京,很多年了,以为自己沿着一条稀里糊涂的路在往前走,工作生活,很少遇到需要伸出拳头的时候,更不会遇到需要江湖道义的时候。

而神秘的易掌门,还在家乡留守他的江湖,我经常因为忙,或者想当然的其他理由,并不经常回去探望他们,结果有一次回到家,发现他在单元门口给自己做了一个名牌,生怕有落难人士找不到他。我妈还跟我投诉,说他有一次在街上遇到个不认识的人,看对方失魂落魄,就开始给对方免费看相,鼓励对方东山再起,“鼓励就鼓励,结果还把自己身上所有的钱都掏出来请人家喝酒,恨不得把对方邀请到家住上一个月”。

我爸捧着一本武侠小说,对我妈的数落不置一词,但是他什么都不用说我就知道,我离家去读大学之前的那一天,我妈在家里抹眼泪的那一天,他只跟我说过四个字“江湖道义”。

是的,说出来也许不会有人相信,过了三个月的一天,居然有人一路放着鞭炮来到了我家,抱着好多的礼物,说是因为我爸的一席话真的“东山再起”,生意翻了身。

有一年,那个时候他已经60岁了,我交往了一个奔着谈婚论嫁去的男朋友。他陪我们全家去爬香山,那一次老掌门爬得飞快,完全没有平时糖尿病患者的虚弱懒惰,每当他的未来女婿想要好好表现、打算伸出援手的时候,他就目光炯炯地瞪对方一眼,最后他一个人成功地变身为首位登顶者。居然生平第一次,当着那么多人的面,还在山顶长啸一声,中气之足,狮吼之音绕梁不绝,完全暴露了他隐藏多年的内力。

我在美国采访的时候,尤其有一年的赛季,几乎整个月都是背靠背,每天只能睡两三个小时,年纪轻轻就熬得满头白发,焦虑到整天流鼻血。

有一次三点睡下,四点起来赶飞机,迷迷糊糊摔了一大跤,终于就地哇哇大哭,也不知道怎么伤心成那样。突然我房间的电话响起来了,是他怕我赶不上飞机特意叫我起床的,我想起小的时候,每一次,只要我被绊倒,他总是伸出铁砂掌拍一下肇事的桌子、床、书柜,然后模仿它们吱吱地惨叫,我想象那些异国他乡的孤独,未可知的工作挑战,一个人独处的惶恐,所有无形的敌人都会毁于老掌门的铁砂掌下,于是很快气压丹田,呼吸平顺,那些痛苦就像是被拍死在了墙上的蚊子血。

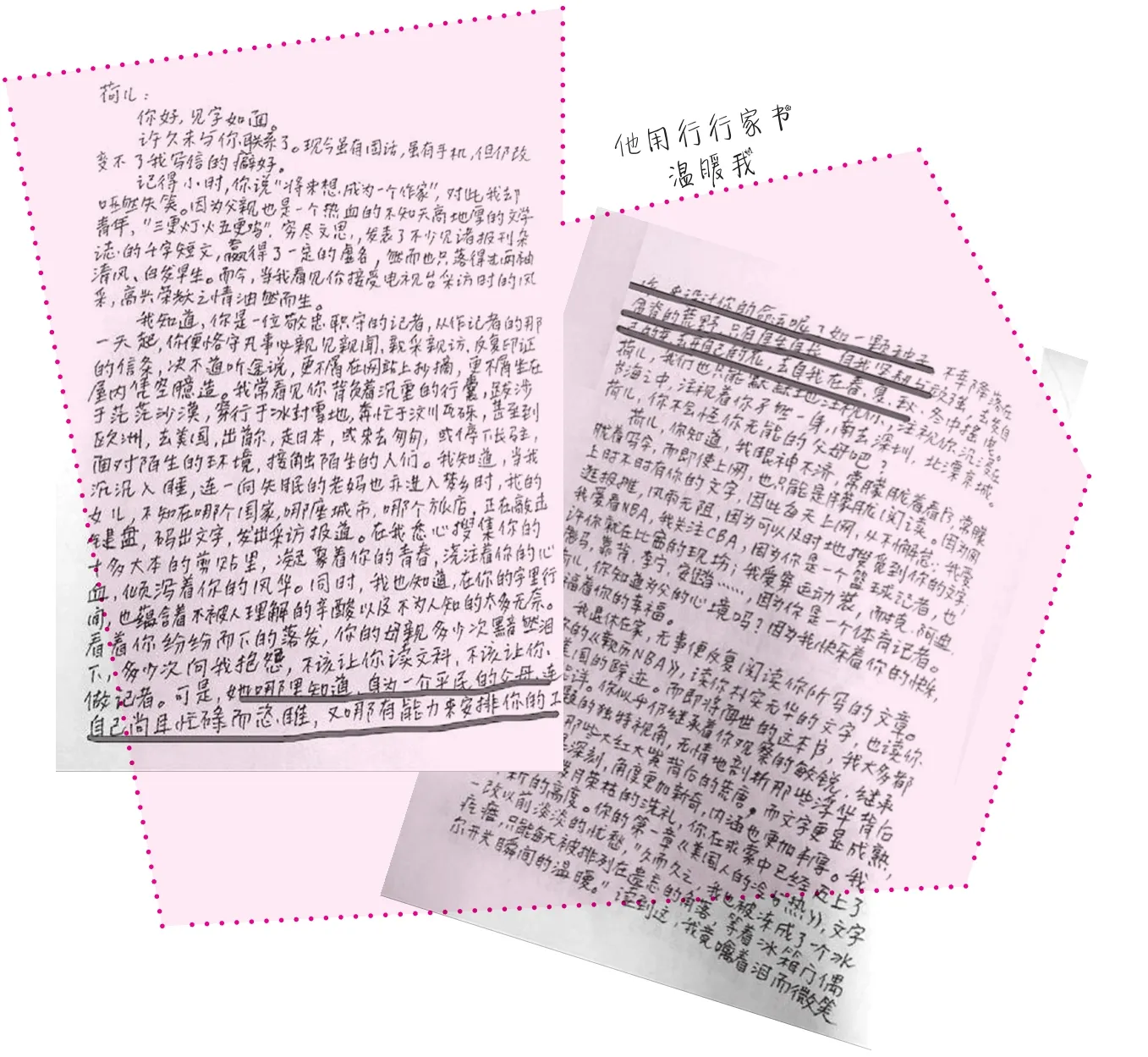

那几年我常在美国,他给我写很多的信,我快要出书之前,他写了一封长长的信,信里面他说:“我们骄傲有你这样的女儿,你却不幸有我们这样无能的父母。”

醒醒啊,青城帮帮主的老爸,你怎么可以说出这种话?

我一直都记得,在他做诗人的年轻时候,他也偷偷在家写过一部武侠小说,那种打上了格子的稿纸,浅蓝色的,薄得墨水深一点就能渗透好几张纸。

他在小说的开头写了一个失意落魄的中年书生,由于厌倦江湖,带着书童返回家乡,却在半路上遭遇劫杀,他被踹落进水中,试图喘气,却感觉到犹如一只拳头塞进了喉咙,浓密的气泡在眼前上升,一串串的,就像他很小的时候,曾经在水里清晰地看到过的那密集的气泡。那种气泡是一种死亡的喻义,或许,江湖与庙堂,生与死之间,也就差这么一串气泡了。

我爸不会知道我记得这些,也许吧,也许我的记忆对过往自动进行了一些修订和篡改,也许那天在大马路上,那个蹿出来救我的人并没有那么好的身手,他毕竟是到七十的人了,上楼梯的时候已经有些头重脚轻的感觉了。

只有当我翻开那些旧照片,就像打开一个个贮存着记忆的保险箱,我才清清楚楚,明明白白地意识到,在群体像当中,那个瘦弱不堪,矮小粗糙,毫不出奇的年轻人才是我老爸。

但是这么多年,我越过那么多国境线,步行、轮船、火车、飞机、电梯、自动扶梯,走到这么远,完全是因为老爸用他那传说中的武功保护了我一辈子呀,我到今天还是这样想的。