透视八大山人《千字文》书法中的“S”结构字法原理

释悟才

八大山人在书法字法原理的运用上,有着独到的艺术境界。本文通过对其书写的《千字文》中部分文字所体现的“S”形原理的具体分析,进一步剖析八大山人书法艺术的技艺精髓,以期对研究中国书法艺术的人们,提供一点有益的借鉴。

八大山人;千字文;字形原理;艺术内涵

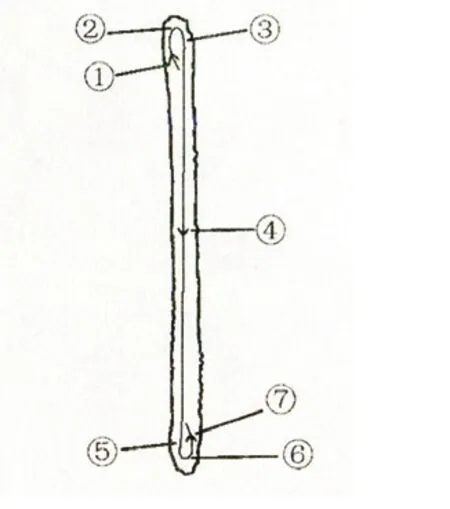

“S”结构被学术界公认为书法原理之一,在长期的书法实践中被广泛运用。当代著名书画篆刻名家洪亮导师在《书法笔法原理》中,分析归纳了书法的生理基础与内在韵律、书法笔法的内在哲学支撑、书法笔法的时空观和运动性、书法笔法原理图解等四个方面的基本原理。其中,在“书法笔法的内在哲学支撑” 一节里,就重点讲述了书法笔法中的横向“S”原理(以下横向“S”以代)。在书法笔法中,一“横”的笔锋行走路线,就是一个形结构,一竖的笔锋行走路线,就是一个反“S”形结构。无论是楷书、篆书均不例外。

见下图:(图片1图2为楷书笔画,图3图4为篆书笔画)

图1

图2

图3

图4

那么,书法笔法中为何存在这样一个普遍规律呢?

正如洪亮导师在论《笔法原理》一文中道出其中的缘由,“这是千百年来先贤们摸索总结出来的,欲左先右,欲上先下,无往不复,无竖不缩等笔法原理。”

然而,笔者通过对八大山人书法作品的临摹研究发现,在其所书《千字文》中,在每个线条笔画里很少用过“S”形原理,基本遵循顺锋起笔,驻笔调锋,中锋行笔,顺势收笔等笔法,而在部分线条起笔收笔的空中却多用“S”形结构原理。并发现在转锋时则以圆折为主、方折为辅等笔法。如“西、事、真”等为圆折;“尺、草、力”为方折。

图5

图6

图7

图8

图9

图10

见上图(注:本文引用书法图片:《八大山人书法全集》中“千字文”部分选摘)

这种笔法的突出效果,显示出其线条的柔中有刚、圆润遒劲、平和无争。

那么,作为一代书画大家,八大山人的书法代表作《千字文》,在其创作过程中,既然其线条内没有运用“S”形结构原理书写,又在哪些方面有所发挥呢?通过仔细研究,我发现“S”形结构原理被大量地运用在书法的字法上面。

一.形结构在字中局部的使用

八大山人书《千字文》将形结构原理在局部结构上的广泛应用,其艺术效果最为明显地体现出字形的潇洒自如和美观大方。见图11、图12、图13。

图11

图12

图13

当然,英文字母传入中国的时间,大概在第一次鸦片战争即公元1840年左右。十七世纪的中国,还没有引进西方的字母,只是后人经过研究才发现,在书写楷书、篆书时,其横、竖等笔画的运动轨迹与字母“S”、反“S”和运动轨迹相似。

所以说,八大山人在当时所创作《千字文》的过程中,并非以“S”形结构原理做为理论支撑,不存在模仿的因素。不过是自然而然的规律,本该如此。正是因为他吸收了前人书法大家之营养,又凭自己的个性与灵性的超常发挥,才彰显了八大山人天才智慧的风范。

笔者通过日常临摹研究发现,八大山人在创作《千字文》组字过程中,局部使用形结构原理的比例很大。

1.运用原理书写文字,简明快捷,舍弃拖泥带水的烦琐,直通大道至简的意境。如“宜、冥、定”等。

图14 宜

图15 冥

图16 定

2.运用原理书写时,形成以上盖下,以大容小的形态,使欣赏者感受到“海纳百川,有容乃大”的气势。如“若、守、寡”等。

如下图:

图17 若

图18 守

图19 寡

3.运用原理书写,使字体形成中间空旷,呈现一种非常直观的空灵玄妙的境界。另外,由于删繁就简,更加显现了文字的空灵美感,且由此引申出世人修行悟道所必须具备的“空其心”的佛法理念。如“交、位、空”等字。

见下图:

图20 交

图21 位

图22 空

4.一字多处运用形结构原理创作,形成整体形态的顺势贯气。如“美、业、满”等字。

见下图:

图23 美

图24 业

图25 满

由此诸例可以看出,八大山人通过对形结构的使用,不仅增强了线条之间的顺畅感,而且达到了字如行云流水,形似仙子起舞,意达灵动曼妙之最高境界。其中“满”字的两处应用结构原理为逆锋起笔。

二. “S”形结构原理,在全字中的应用

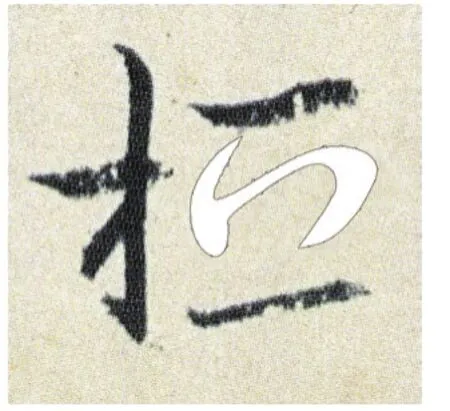

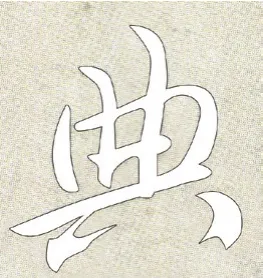

纵观八大山人书《千字文》在整个的文字组合中,对“S”形结构原理的应用,有时将形予以夸大和变异。如“曲”字的第二笔“横折”即为夸大后的效果。

图26 曲

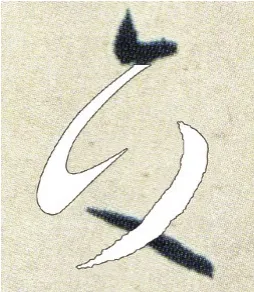

图27 公

通过笔者对八大山人书《千字文》中“曲”字的临摹研究,惊奇地发现在八大山人书写的过程中,从起笔到收笔,其在整个字中几乎全部运用了“S”结构原理。这虽然不是有意所为,但应用“S”结构原理已是事实。

如图26,第一笔曲头竖为反“S”结构原理,第二笔横折为结构原理,第三笔横为结构原理,第四笔曲头竖为反“S”结构原理,第六笔横为结构原理。唯独在书写第五笔的曲头竖时,没有应用到“S”形结构原理。由此证明,八大山人在其创作过程中,完全遵循笔法需要而即兴发挥,只是后人研究才发现其存在“S”笔法原理而已。同样如图27“公”字、图28“典”字皆为同理。

三. “S”形结构原理在手腕掌控上的应用

通过临摹,我深深体会到,八大山人在创作《千字文》时,不仅在字法上应用了“S”原理,而且在手腕掌控上也因书写的需要发挥了“S”原理。突出体现了书法作品强烈的节奏感,在挥毫游动起伏中,展示了书法艺术所表达的时空性和连贯性。见下图:

图29 带

图30 家

图31 写

图32 二

以上所列举的字例,如果从八大山人创作时手腕掌控运动轨迹去探究,足以观想到他的手腕或以形或以“S” 形或以反“S”形轨迹,挥动笔杆使笔尖在纸上跳跃,从而使得中锋始终在“S”形结构中游走。

通过仔细揣摩还可以发现,八大山人书写的《千字文》,具有字形左低右高,笔画右上斜,字体内部空间向右上方伸展等特点。其形成的原因,也极有可能与他手腕掌控做“S”形运动轨迹有关。如图33(本图片为八大山人书《千字文》原作)

综上所述,透视八大山人的书写规律,有如下几个明显的特征,即在线条内部以中锋行笔、中锋绞转运动为主,简化了线条内部用笔的烦琐性,其线条外部线与线之间的连丝,烘托出字体的顺势贯气、畅通无滞。字与字之间互相照应,离而不散,散而不乱。其章法错落有致,明澈空灵,充分彰显了“S”形结构原理的实用性。诸如此类,无不证实了真正的书法艺术是运动的具有生命活体的基本形式。

图33

通过对八大山人书写的《千字文》应用“S”字形结构原理的研究,非常清晰地感受到其书法技艺的魅力所在,领略其对文字的精妙演绎的无上智慧。整个《千字文》自始至终蕴藏着丰富的时空观和运动性的哲学原理,已经超越了书法作品的简单范畴,是一部赋予生命意义的难得的书法艺术精品。

在我看来,对八大山人《千字文》书法的研究,不应该仅限于对其字形结构的片面取舍,其中所蕴含的丰富技艺精髓以及由此而展现的人生内涵,将使后来人获得取之不尽用之不竭的启示与灵感。可以预见的是,八大山人的《千字文》必将成为研究中国书法艺术的重要文献而光照千秋。

悟才法师临八大山人书《千字文》作品。

图34

图35

1.《八大山人书法全集》江西美术出版社出版,陈政主编

2.《书学文集》清华大学美术学院洪亮书画篆刻艺术工作室出版 ,于嘉祥 刘品成主编

①②《书学文集》洪亮论“书法笔法原理”第57页

作 者:释悟才,号寂如法师,江苏盐城人,1964年出生,毕业于福建师范大学。禅门临济宗第四十六代传人。现任山东省龙口市政协常委,龙口市佛教协会会长,龙口市南山禅寺监院,福建师范大学社会历史学院中国佛教文化研究中心客座研究员,龙口市佛教文化培训中心主任。