在美四十年:张爱玲的日常生活与疾病

伊 北

“饮食男女,人之大欲存焉”,短短一句,一不小心道出了人生的真相:食欲与性欲,像两个如影随形的小恶魔,围绕在每个人身旁,困扰着众生的同时,也推动着历史的发展。在美国经历了一段艰苦跋涉的婚姻,张爱玲对于男女方面完全放弃,甚至于人,她也都是一律躲避,能不见就不见。她始终在做着抵抗,像中土之国,造起长城,一圈一圈围起来,抵御外侮。但晚年张爱玲不至于憎恶吃,只是因为从小吃甜过量,牙齿不好,心血管又有疾病,她对于吃这方面也是减了又减,再加上写作任务繁重,精力有限,她也顾不上口舌之欲。不过她依旧喜欢吃甜食,庄信正夫妇有一回离开洛杉矶,就曾专程给她送过甜点到楼下管理处,托管理员转交给爱玲。有些习惯她保留一生,在吃甜这一点上,她多少有些像《红楼梦》里的贾母。张爱玲从来都是一个古典的人,即便是撞到美国这种西方文化,她在吃上还是亦中亦西,并且始终恋恋于中式美食。

每个人的味蕾都是记忆点,埋藏了许多难忘的口舌瞬间。身居美利坚,远离故乡,那些曾经吃过的美食,在张爱玲这里,多半也只能成为怀旧的材料,有些画饼充饥的意思,吃不到,无法吃,想一想也很美妙,回忆与想象力长了翅膀,带着张爱玲穿越时空去完成一些未完成的口舌欲。她姑姑以前想吃“黏黏转”,是那种田上来人带来的青色麦粒,还没熟,下在一锅滚水里,满锅的小绿点子团团急转。第一次看到紫菜,她惊喜得叫出来,脆薄细致的深紫的纸,有点发亮,像有大波纹暗花的丝绸,微有褶痕。中国古典文学作品里的吃张爱玲也记得清楚,《儒林外史》里一碗救人命的绿豆汤,《红楼梦》的食物上的一个突出特点是鹅—胭脂鹅脯,红彤彤的感觉,曹雪芹描述贾迎春也是“鼻腻鹅脂”,大观园里烹饪钟情“鹅油”,比如就做出了“松瓤鹅油卷”。以此平推,西方也吃鹅,直到十九世纪,圣诞大餐的烤鹅才被火鸡取代。张爱玲在中学住宿舍时吃过榨菜鹅蛋花汤,有点腥气。她小时候还吃鸭舌萝卜汤,这在美国当然是无处寻觅,汤里淡白色的鸭舌头非常清腴嫩滑,吃起来,往外一抽,像拔鞋拔。她小时候还吃腰子汤,与里脊肉和小萝卜同煮。女佣们一直称里脊叫“腰梅肉”,爱玲一直不解其意,后来才明白其实是叫“腰眉肉”—腰上两边,打伤了最致命的一小块地方叫腰眼,腰眼上面一寸左右就是“腰眉”了,爱玲悟出来后,喜不自禁,中国语言里总有这种野趣。

1955年,离开香港赴美前。

面包是美国生活中常见的,但爱玲似乎还是更怀念年轻时候吃过的那些,比如离港大不远,兆丰公园对过一家的俄国面包店老大昌,里面卖各色小面包,有的特别小些,半球形,上面有点起酥皮,下面嵌着一只半寸宽的十字托子。这十字也可以吃,微咸,有点硬,与面包大异其趣。老大昌还卖一种肉馅煎饼匹若叽,老金黄色,疲软做布袋形,爱玲怕不消化,当初没买。但她对老大昌始终有着好印象,因为毕竟与青春有关。六十年代她因为要写剧本回香港,蓦地在一条僻静的横街上看到老大昌的招牌,只不过是西文的,赫然大书“Tchakalian”,爱玲跑进去,结果里面空空如也,只有几只两头尖的面包和扁圆的俄国黑面包。爱玲买了一只黑的,拿回去一吃,坚硬如铁,想来应该是现在颇为流行的俄罗斯大列巴,又大又硬,保质期长。

张爱玲回香港还特地去了当年时常光顾的青鸟咖啡馆,只为了吃司空,一种三角形小扁面包,比蛋糕细润,面粉颗粒小一些,吃着更面,轻清而不甜腻。结果当然是失望,不但没有司空,就餐环境还黑咕隆咚,她落荒而逃。司空是英国食品,当初在香港有,因为英国的影响还在,但到了美国就没有这种幸运了。在美国,跟赖雅在一起的时候,他们偶尔会做菜,但张爱玲在烹饪上不甚拿手,就只能说是吃个情调—做菜也是增加夫妻感情的好方法。偶尔出去吃,吃到个新鲜东西,比如青鱼,张爱玲也是喜不自禁。但吃馆子毕竟是少数,张女士大多数时候只好入乡随俗,吃吃汉堡热狗圈饼之类。连美国人自己都称这些是垃圾食品,然而还是要吃。张爱玲也爱吃汉堡,简单,方便,大块吃肉,但她也知道吃多了有害无益,所以总等到路过荒村野店,无可选择,才毫无内疚心地吃一吃。

在吃上,张爱玲显然是怀旧派,老的食物在她心里似乎总比新创的好些。在上海,起士林咖啡馆制作一种方角德国面包,外皮相当脆而厚,中心微湿,爱玲封其为普通面包中的极品。到了美国还是要吃面包,吃那种加了防腐剂的枕头面包,爱玲就十分不满意,勉强有一种德国黑面包卖,算是入了爱玲法眼,但她还是觉得不够实惠,而且干,硬。五十年代到纽约的时候,爱玲去过一家丹麦人开的海康斯西点店,里面有卖一种起酥小蛋糕,拿破仑,这种蛋糕至今在中国也大行其道,但爱玲吃起来,还是觉得不如当年上海的飞达起士林卖的栗子粉蛋糕和乳酪稻草。即便吃西餐,她也偏向于老餐馆,在波士顿与巴尔的摩吃的不重装潢的老馆子,她觉得都比纽约的做出牌子的法国餐馆好。

到底是华人,张爱玲在美国,仿佛十分乐意去寻找一些边边角角的中国食品,哪怕是四不像。在旧金山的时候,张爱玲住得离唐人街不远,有时候散散步就去买点发酸的老豆腐,嫩豆腐是没有。有时候遇到日本馆子里的豆腐,爱玲也不放过,五寸长三寸宽,平正洁白的生豆腐,清新,比嫩豆腐厚实,她硬是用勺子一点一点挖食,全部一个人吃光。还有旧金山意大利区卖的菜肉馅意大利饺,活像荠菜饺子,爱玲下在锅里煮了一滚就吃,不加浇汁再烤,菜色青翠,清香扑鼻,多少年后再回旧金山,还想吃,可惜找不到地址。有些小时候吃过的蔬菜在美国“重逢”,爱玲大多惊喜,旧金山有店里卖红苋菜,她很想买,小时候她跟妈妈住,有一阵要去舅舅家吃饭,每天她都带一碗菜过去,苋菜上市的时候,她总是捧着一碗乌油油紫红夹墨绿丝的苋菜,里面一颗颗肥白的蒜瓣染成浅粉红,在天光下过街,像捧着一盆常见的不知名的西洋盆栽,现在她又看到了,好像见着了老朋友,可惜当时她住的地方没有像样的蒜卖,无法配着来炒苋菜,爱玲只好作罢。

张爱玲晚年时有好事者去翻她的垃圾桶,竟意外发现了张爱玲的“食谱”,甚至于连用什么盘子装都清清楚楚:张爱玲吃肉松派,深浅两色玫瑰红的硬纸壳,右边大半角印着一碟露出突馅的派皮,松松酥酥烤成金黄,夹馅有菇丁、胡萝卜、鸡肉丁、洋葱、青豆、通心粉、火腿片、洋芋丁,勾了浓浓的玉米茨汁,不含奶油而且是无盐料理,原汁健康食物,附有铝制圆碟子,直接放在炉上烤,吃完碟子一并放弃。她吃一种六块装的苏格兰松饼;每天喝TWO- TAN牌低脂鲜奶;还吃许多种不同的淡味及无味蔬菜,有些罐头装也有些铝箔包;买了中国食品—刘记葱油饼标明了使用蔬菜油加葱花;她还买芝麻酱……

《小团圆》第三章开头提到:“九莉从小听蕊秋午餐训话讲营养学,一天不吃蔬果鱼肉就有犯罪感。”人生越往后走,张爱玲其实越注重均衡饮食,她尽量少吃淀粉,少吃高蛋白质的东西,因为怕胆固醇太高,所以只好选择脱脂牛奶。最后十二年生活颠簸,吃当然无法照顾周全,她青睐冷冻盒装食物,图省事。即便是有厨房她也很少做饭,不得不吃的时候去馆子里叫个青菜炒肉片,不吃饭,把菜全吃了,荤素搭配,轻松自在,但也只是女单身汉式的洒脱。一个人不叫家,做饭都显得没必要。张爱玲给友人写信时说:“天天上午忙搬家,下午远道上城去看医生。有时候回来已经过午夜了,最后一段公车停驶,要叫汽车—剩下的时间只够吃睡……”去掉了一切浮皮,只剩下吃和睡成为生活的必需。吃是问题,张爱玲晚年瘦得脱了形,体重不断下降,她自己也有些担心,试验着动手做菜,少吃现成的所谓“健康食品”。为了活下去,她还是想方设法要自己多吃点。

常年过着昼夜颠倒的生活,年轻时候起,一直拉到中老年,张爱玲的睡眠质量也十分堪忧。晚上睡不着,白天没精力,工作质量大大下降,只好求助于安眠药,可日子久了,大量吃药无异于饮鸩止渴,加剧了她的失眠病症。她曾详细描述过自己的失眠景况:“睡前,极力想分神,看小说,写作等,深夜疲极上床,不料怕想之事如一小物件在枕上等着她,头一着枕便想起,尽管镇静。”1973年,五十来岁的张爱玲下定决心强制戒药,不依赖药物睡眠,但猛一下进行,到了晚上,数着星星。数着绵羊的情况就大大增加。张爱玲曾说:“楼下公鸡啼,我便睡。像陈白露,像鬼—鬼还舒服,白天不用做事。”但到了美国,住在小公寓,晚上睡不着,写稿做事,吵到邻居,被打上门来,着实尴尬。张爱玲从不怕吵,在上海住的时候,她反倒喜欢听电车,当当当,那是城市的号角,也是她的起床钟,可到了美国,地大人稀,过于安静,张爱玲晚上写作打字稍微重一点,就遭到投诉,甚至晚上开电视声音大了,也立刻会遭到邻居投诉。

张爱玲美国绿卡

不光是失眠,习惯性的感冒也是张爱玲在美生活的老对手。长期写作,几乎没有锻炼身体,风邪寒凉都很容易透过皮肤,让张爱玲吃不消。刚到美国的时候,爱玲去纽约,有一次跟炎樱一起吃鸭宴,回来吹了风,到家就吐。受风,受凉,进而导致免疫力下降,呼吸道疾病爆发,像一个哀怨的影子,无论她去哪里,都在她身边缠绕,挥之不去。特别是到了冬天,感冒几乎回回不请自来。1971年5月,张爱玲写信给友人,就提起此前冬末春初的感冒情况,“一冬天老是感冒,到春假又连发两星期,起因当然也是psychosomatc”。这时候她五十出头。隔年,还是在加利福尼亚的伯克利,她依旧遭遇老问题:“这些时一直接连不断的感冒,每次都是天一暖和马上好了。”她开始考虑搬家,为了身体,当然更深层的目的是为了有一个可以让她好好写作的身体,人生苦短,一直在小病小灾上厮磨,张爱玲有些厌烦,但多少也觉得没办法,它就像一颗小小的蛀牙,不知名,但总是让你不太愉快。旧金山她不打算回去,因为太冷,凤凰城是沙漠气候,似乎是符合她的要求,可惜地方太小,后来考虑再三,搬去了好莱坞。即便如此,还是不走运,刚去的时候,赶上寒流,免不了又是感冒一场。

随着年龄的增长,张爱玲的感冒次数逐渐增加,每次的患病时间也相当长,她在给友人的信中经常提及感冒一事,从未断过。比如1988年5月14日她在信中提到感冒,到了7月25日她写给宋氏夫妇的信,一提笔居然是“搬家前后两个月一直感冒”—两个月都在感冒,真可谓“旷日持久”。整天在这些小病灶上缠绵打闹,张爱玲也着急,也愤懑,跑去医院彻查多次,依旧无效,1993年,她七十三岁,一冬天又是接连感冒,她的身体是座长城,感冒病菌是塞外的骑兵,这时候她已经有些扛不住。晚年张爱玲为了减少患病率,开始吃低胆固醇的食物,但这样只会让抵抗力变得更差。医生推荐她喝一种高营养饮料,喝完后,病后恢复时间从一个多月缩短到一个多星期,但依旧坚持不了多久。感冒很容易在她身上复发,一不小心就“寒火伏住了”,她后来去打感冒预防针,还是不行,她自己都当笑话说:“看了医生回来就病了。”就是这样。感冒,她的老对手,可怕的顽疾,虎视眈眈地窥视着张爱玲的身体防线,它仿佛钝刀割肉,慢慢地损害着她身体的其他器官,使得她并发各种小毛病。张爱玲无奈,只好一天到晚服侍自己,无暇他顾,到了去世前一年,很长一段时间她的工作全部停滞,非常焦灼,她不但没心思写信,只能看报看电视,而且自闭症更加严重,只能一个人放松,不敢随便与人接触。晚年张爱玲曾查出心脏病,1985年她给宋淇和邝文美写信时说:“心口又有点痛,想起可能heart attack倒在街上。”她去世后法医诊断显示,她死于动脉硬化性心血管病。

张爱玲的牙齿也是个大问题。她小时候就爱吃甜食,一生不改,到了晚境,牙齿的损坏也在意料之中,六十岁之后,看牙医成了她日常生活的必修课,主要是看蛀的问题—“要去看牙齿,新的小桥下的牙几个月内直蛀到根,要拆桥,还有别处”。她的看牙,常常是持久战,从今年看到明年,滴滴答答,一点一点修补,看久了多少有些“日久生情”:美国看牙特别贵,找到一个好的牙医也十分难得,张爱玲寻寻觅觅,好不容易找到一个合适的,看了一段,牙医要退休,介绍了个新的来,只能继续磨合。有时候看牙,还会出现连带问题。因为坐得时间太久,下肢麻木,看完出来要过街,一不小心摔一跤,腿部受伤,只能日夜轮流涂药,两三个月伤口才收口。

张爱玲的美国生活几乎很少有优渥的时候,从中国内地跑出来,到了新的国土,她面临着外部世界和内心世界的双重考验,几乎是从她踏上美利坚大陆的那一刻起,张爱玲的抵抗就开始了。“搬家”二字,是在张爱玲后半生里非常触目的一笔。无论经济好与坏,单身与否,身体健康还是病痛,不停地迁徙与搬移,让张爱玲给人一种匆匆的在路上的印象,美国没有她真的家。尽管她加入了美国籍,但难民色彩在她身上,却是那么浓墨重彩,爱玲是那种提起包袱就走的人,住房子喜欢阔朗的,也从不藏书,不是不喜欢书,而她觉得,东西多了,就好像生了根(据她自己说,除了必用的参考书之外,她一生只甘心情愿地买过一部书—《醒世姻缘传》)。她是一只候鸟,习惯漂泊。

张爱玲的搬家线路是跳跃的,先是大的对角线,而后是弯弯曲曲的折线。而她的迁移,又大抵围着写作而动。1955年,张爱玲来到美国,从西部登陆,而后去了纽约,住在救世军办的职业女子宿舍里,其后几年,即便在遇到赖雅之后,她也没有固定住所,而是在各式各样的基金会流转,在基金会的食宿赞助下,进行创作和研究。一直到1959年,她才和赖雅一起移居旧金山,在布什街645号找到一间月租七十美元的公寓住下,开始了短暂的住家生活。毫无疑问,旧金山的侨居岁月给了张爱玲一段温柔的时间,尽管金钱上并不宽裕,他们没法去远东和欧洲旅行,尽管赖雅的身体状况不是那么好,但稳定的生活,有个别谈得来的朋友,赖雅和张爱玲都在写作,偶尔还能去看看电影,去餐馆吃饭,这一切都甜蜜得好像暴风雨前宁静的港湾。

这几乎是老年生活,但张爱玲正值壮年,“屈居”旧金山,她不甘心。繁华的纽约,依旧是她理想的居住地,就好像当年的上海,那是远东的中心,没有夜,丝丝片片都是繁华。她从来美国的第一刻起,就向往纽约,可她到底是个局外人,仿佛站在一场宴会的边沿,却始终没有机会参与。张爱玲不甘心。她需要更多的钱,更大的成功,来证明自己,同时也过上更加与自己的才华匹配的生活。正因为此,她毅然地在六十年代初期选择去香港写剧本,可没想到命运再次给她使了一块绊脚石,赖雅旧病复发,生命走到了危险边缘,张爱玲想要回美国照顾他,但却没有足够的钱,只好留在香港,急促促地写点东西,赚点钱,然后再打道回府。

1962年到1966年,张爱玲和赖雅在华盛顿住着。因为在赖雅生病期间,赖雅与前妻所生的女儿要照料他,便把他接到华府,所以张爱玲从远东回来时,便只能嫁鸡随鸡地迁居华盛顿。他们在华盛顿的时候搬过两次家,但两次的住所相隔并不远。作为美国的首都,华盛顿虽然不及纽约繁华热闹,却也有种端凝和安然。可是,张爱玲在这里住得并不愉快。赖雅的病,几乎花光了他们所有的积蓄,张爱玲又被迫式地走入赖雅的家庭中。他的女儿,他的外孙,他的女婿,对他来说,是人生的依靠,晚景的暖色,可对于不擅社交也不愿社交的张爱玲来说,融入这种家庭生活,无疑是一种痛苦的折磨。赖雅瘫痪了两年,张爱玲也照顾了两年。这两年里,张爱玲不得不放下写作,又或者她根本没有时间写作,她像是在山洞里走着,怎么也走不到尽头。1966年,张爱玲几近崩溃,她需要一个相对安宁的环境进行创作,也需要去赚一些钱,她申请了迈阿密大学驻校作家的职位,开始了新的搬迁。

1968年,离开华盛顿前

也正是这一次的迁居,激化了张爱玲与赖雅女儿的矛盾。她的追求外人或许无法理解,每个人都从自己的角度看世界,或许在别人看来,张爱玲只是一个利用赖雅,拿到美国籍,充满野心,甚至于忘恩负义的女人。但她对于赖雅的包容和依赖,却几乎超过了她自己所能承受的底线。她从迈阿密大学折回华府,带走了赖雅,1967年4月,她又搬到纽约的坎布里奇,开始在哈佛大学雷德克里夫女子学院驻校,赖雅当然跟着走,老夫少妻,张爱玲注定给他养老送终。

1969年,张爱玲已经是无爱一身轻,她遇到了一个难得的工作机会,准备移居美国西海岸的伯克莱城。她托庄信正代找房子,庄找了两处备选,一处离办公室不远,周遭生活配套设施也比较齐全,出了门就有超市,但房子旧,环境比较杂乱;另一处比较清静,离工作地点两条街,房租要贵一些,且那栋房子里住着顾孟馀夫妇,他们曾经在汪伪政府工作过,属于敏感人物,和他们邻居很可能会有不必要的麻烦。张爱玲似乎不在意,第一她从来不打算与他们社交,深居简出向来是她的居家风格,第二即便有机会碰面,低头躲过去就是,时来世往,旧时代的人到了新大陆,都只是沧海一粟,张爱玲与他们,是井水不犯河水,因为坦荡,所以更加没什么好避讳。张爱玲想了想,还是选择了后一处房子,就此落户杜兰街。

张爱玲在伯克莱杜兰街住了好几年。这公寓虽然号称一房一厅,其实只有一间半,但也算基本符合张爱玲对于房子的期待。赖雅去世后,张爱玲孤家寡人,她对于空间的需求愈发缩小,太大的房子,一是不需要,二是无谓增加孤寂感,三是房租也是个负担。杜兰街的房子厨卫齐全,很有些“麻雀虽小,五脏俱全”的意思,张爱玲身处其中,还算自在,全白的外观,爽净自然,进去看,起居室也是一片白,雪洞一般,公寓的墙壁上没有任何装饰物,也不挂画,一排落地长窗,搭着白色纱幔,拉开可见的梧桐树绿,近海水蓝。房间里甚至没有书桌,只有一张床头小几。 爱玲在香港时,就习惯于在床头的小几写作,到了美国,依旧不改,还是这么写,伏在床头,因陋就简,没有一般写作者的挑剔与娇气。就是这样一座公寓,张爱玲住在里面,一反早年在上海住公寓时的繁复,又是自己设计家具,又是放些摆设,对于生活的花样,还充满兴趣,肯花时间和精力去琢磨,可现在不同了,经历了那么多风雨,张爱玲穿透了生活,她开始做减法,不是因为对生活没兴趣,而是减去了不必要的浮皮,她才可以留更多时间和精力去做更重要的事(至少她自己是这么觉得)。此时的张爱玲,多少有些像上了年纪的小龙女,也像清教徒,白雪清颜,不畏浮云遮望眼,她严于律己,独自修行,外界的一切,她用孤独抵挡,她是蚕,这里是她的茧。

1972年,张爱玲失去了工作,伯克莱成为她的伤心地。再加上感冒的侵袭,她似乎没有了继续在这里住下去的理由,但她不打算回旧金山,亚利桑那州的凤凰城够温暖,似乎符合她的体质,她曾动过心想搬,但考虑再三,最终还是放弃,转搬去好莱坞,在日落大道旁的小街找到一间公寓。跟在伯克莱一样,住三楼,只不过她这次一待就是十一年。张爱玲在好莱坞租的公寓不算大,进门左边是厨房和小圆形饭桌,中间是客厅,右边离门较远处是卧室和卫生间,她小心翼翼住在里面,尽量不打扰邻居,孤独岁月,写作和看电视成为陪伴她的最好朋友。时间进入七十年代,她在六十年代初就开始渴望“东山再起”和“财务安全”,随着她的作品在港台的“再发现”而逐渐实现,这十年,命运似乎给了张爱玲一阵承平岁月。她沉浸在自己的孤独里,孜孜地写着那些关于自己、关于自己家族的故事。

张爱玲写《天才梦》,最后一句说:“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子。”华丽丽的笔触,恐怖的意象,没想到从年轻跨越到老年,这个奇绝的意象却离奇般一语成谶,化成或真实或虚构的蚤子,困扰着张爱玲的晚年生活。五十三岁的时候,公寓管理员派人来喷蟑螂,张爱玲先是拒绝,但公寓下发通知,拒绝“接受服务”的就搬走,爱玲无法,只好就范,为了配合杀毒,需要清出橱柜,东西摊了一地,半年没打扫,张爱玲认为养猫狗的邻居家传了跳蚤来。她雇了杀虫的人来喷毒雾,但因为屋子没清空,每次喷完都杀不彻底,只能保一个月,而后蚤子们卷土重来。张爱玲没办法,只好痛下决心,搬离这个住了11年之久的小屋。开始了在同一个城市流浪的旅程。时至今日,我们无法辨析张爱玲惧怕的蚤子是否存在,以什么样的形式存在,严重的程度为何,以及当年洛杉矶真实的卫生状况……因为在与蚤子斗争多年后,杀了又杀,躲了又躲,张爱玲还是说蚤子们,每回快被消灭就缩小一次,终于小得几乎看不见,接近细菌。但她认为它们还是存在。夏志清认为她是“精神幻想症”。

从大陆出走,转道香港,抵达美国,张爱玲一面抵抗命运,一面逃避人世,她的不见客,早已是出了名的。她更喜欢一个人待着,与外界的接触也尽量间接地,很难说晚年的张爱玲有没有什么心理疾病(强迫症?幻想症?),但可以肯定的是,当蚤子们大举进犯,爱玲不知所措,如惊弓之鸟。1984年,张爱玲搬家,突然发现冰箱底层的绝缘层里有一种非常厉害的跳蚤,她吓得立刻叫人来杀虫,又亲自跑到兽医院花了一两百美元买了10个特效驱虫药水—“跳蚤炸弹”,两天之内喷光用尽,还是没效果—她依旧认为有虫子存在。此时此刻,张爱玲是张皇而狼狈的,当年战争爆发,头上飚着炸弹,她都比现在要从容得多。张爱玲似乎陷入了无物之阵,无处可逃。她还是选择搬家,结果也是白搬。搬的次数多了,她只好先把行李寄存在仓库,自己就带些必需品,从一个汽车旅馆,颠沛到另一个汽车旅馆,一路走,一路丢,鞋子、袜子、箱子,她的东西本来就不多,但人在“逃亡”中,这些必要的“身外之物”也显得多余,但没了生活又不便,只好再买,拣最便宜的补上……跑多了又感冒,苦不堪言。1984年4月,张爱玲写信给朋友诉说自己的窘境,很难想象,一天搬一次家,甚至住在同一家汽车旅馆都要不停换房间,对于张爱玲来说是一种什么样的折磨。最严重的是,她无法逃避自己对于蚤子的感觉,住进汽车旅馆几个小时,她就能“发现”跳蚤的存在,多住几天就会被叮。

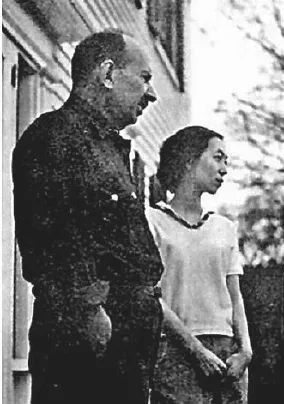

张爱玲与丈夫美国作家甫德南·赖雅(Ferdinand Reyher)。 结婚时张爱玲36岁,赖雅65岁

偶尔找到固定的住所,她几乎也是立刻就觉得不满,叫朋友帮忙请人来杀虫,基本当天就宣布无效,只能搬家,还是住旅馆。那几年,张爱玲几乎住遍了洛杉矶的汽车旅馆,市区住完了就住郊区,越搬越远,但丝毫不能缓解跳蚤的烦扰,她甚至考虑过搬去沙漠气候的城市,以为那里没有跳蚤。张爱玲喜欢散步,但如今,她的散步,只好演变成为拖着行李赶路,洛杉矶的风景,她无暇欣赏,她需要面对内心的困扰,时时刻刻坚强。连续的奔波,严重损耗了张爱玲的精力,有一次她接连几天都只能睡三个小时,出去奔走差点就闯祸,偶尔休息一天不搬家,就只睡觉,补足睡眠才能继续抵抗生活。到了1986年,张爱玲的搬家,已经接近职业化,她形成了独属于自己的生活节奏,上午搬家,下午去买日用品买药买大购物袋。因为东西随时要丢,所以大的购物袋也成为她生活中不可或缺的东西。连续三次,张爱玲因为搬家太累,在公车上睡着了,结果三次都被偷,总计损失一千多美元,俨然“巨款”。这对没有固定收入,只靠写作为生的张爱玲来说,是个十足的坏消息。几乎不敢想象那个场景,一个朴实整洁的老太太,中国现代文学中一流的作家,在异国的公交上打着盹,外面是一窗一格的风景,又或是无边夜色,迅速朝后退,车厢内,一只手正伸向她……独立,却又凄怆,人生的悲苦,在张爱玲的“逃亡”中尽显。到了1987年,她几乎对根治“虫患”绝望,对外说自己只好“硬撑”。一个老太太,拖着个行李在同一座城市到处走,也算奇观。可惜她有时候甚至慌乱得连证件都丢失了,身份证也丢失,只好请朋友帮忙,借朋友的地址做永久地址,申请证件。

张爱玲的皮肤不好,她以为是干,但搬家的时候,脚肿了,去查,得知是静脉血管的问题,治好了又脱皮,大块大块,很久也不收口,等着消炎才能好。她得的是那种湿疹性皮肤病,脱皮,一碰即破,多走点路就受不了,只能穿拖鞋。后来医生说是“皮肤特别敏感”,给了一种特效药敷,很快好了,可谓奇效,这是1988年初的事。到了这一年的9月份,皮肤病又突然恶化,还是要不停地看医生,最后皮肤病侵入耳朵,她苦不堪言。1988年,张爱玲的生活也不是没有“喜事”。她终于意识到跳蚤没了,找了房子搬进去,结束了汽车旅馆的漂泊,重新固定下来,开始了住家生活。她中意小房子,所以只好找单身公寓,没炉灶,就买个小烤箱,一块热板(类似现在的电磁炉?),非常轻便,可以用来做简单的烹饪和保温。她还装了电话,因为怕万一生病了联络不方便,公用电话要几条街以外才有。

虽然结束了汽车旅馆生活,好歹算定居下来,但张爱玲还是怕虫,近乎疯狂。有朋友寄《纽约时报》的书评给她看,信封里爬出一只小花甲虫,她吓得立刻连夜整大卷扔掉,从此拒收此书评。她与住房的关系从此也分好几个时期,刚住进去的时候,是蜜月期,新房子,没有虫,住了一阵子,她就开始不满起来,蚤子可能还没出现,但蟑螂、蚂蚁、小花甲虫都是她所厌恶的,但她尽量减少搬家,因为实在没那个时间精力。她搬家搬怕了。到了1991年夏天,据张爱玲说,“寓所蟑螂激增,比以前好莱坞老房子更多十百倍”,“整天只够忙着做无偿杀虫人,只好还是搬家”。搬家就要扔东西,扔完了又要添置新的,灯都没有,非常不方便,回头看看,她没反应过来,搬家的时候把稿子都顺手丢了,想要找回,也是无从找起。无论住在哪里,她对于虫子的反感从未减轻过,有时候从租信箱处拿报纸时发现一只蚂蚁,她就立刻要更换信箱,因为怕后患无穷,简直到了草木皆兵的地步。到了1993年,她的生命已经进入倒计时,她还因为海外寄来的《中国时报》上有“小霉虫”而搬家。

1994年1月17日,南加州发生六点六级地震,张爱玲也稍微受到影响,所在公寓有几家墙裂,她那里只有厨房的日光灯罩掉在地上,断电十天,其他没妨碍。张爱玲是经历过“港战”的人,对于普通地震还算“大无畏”,她操心是她那五千块的支票,又突然想起一种罐头可以买来预防地震,她还是累,为自己的身体操心,外面的世界再动荡,对于她来说,或许都是小的,一个人的战争,才是真正叫人胆战心惊。好在她还写着。尽管年过七旬,身体像一只破了的花瓶,再修再补,也只是勉强维持,此时的张爱玲,写一封信,都要花掉好几天时间,可文字终究是她的命,她的禅。1994年,张爱玲推出了她生前公开发表的最后一部作品《对照记》,放了一百多张照片进去,前尘往事,人物种种,轮番上场,藏着爱,带着感叹,张爱玲隐没在背后,似乎微笑着,向她的读者告别。晚年的张爱玲依旧很讲究,无论生活多忙乱,她不太允许自己不堪,她有过做美容手术的打算,还曾因为框架眼镜不适合自己的脸型而配了隐形眼镜,她还有很多化妆品,多是用来护肤,她爱着这个世界,以她自己的方式……

到了生命的最后两年,张爱玲的小事故千头万绪地爆发了,一步一绊,又是病,又是灾,她甚至没有精力下楼取信、看信。虫还是她的心头大患,小霉虫,小蟑螂,再加上皮肤病、失眠症,烦烦扰扰。1995年开始张爱玲开始照日光灯,也是杀毒,也是取暖,更主要是为了治疗皮肤病,吃药涂药都已经没用,只好用这种“偏方”缓解。刚开始是去日光浴店去照,可店里天冷照旧开冷气,大风吹着,一不小心就着凉病倒。她只好下定决心买个家用的日光灯自我治疗,可偏偏市面上禁售,六百美金有价无市,她想买旧的,又害怕有虫卵,好不容易找到一家远郊的公司有卖,定了一台,半价,又被搞错地址几个星期才送到。终于安装上了,一天要照十三个小时,可对于张爱玲来说则等于是要照二十三个小时。因为她每隔半小时就要停下来擦钻进眼睛里的“小虫”(可能又是幻象?),擦不掉还要在水龙头下冲洗,脸上的药冲掉了又要重敷,来来回回,没个了局。据她自己说,有一天她没做完全套就睡着了,醒来一只眼睛红肿得几乎睁不开。还有一次去取信,背着的邮袋过重,肩上磨破了一点皮,结果一个多月都不收口。她不敢剪发,怕头发渣子落在伤口内,可不剪也是问题,鼻子,下额,乃至于耳朵都出了问题,去看医生,又不能根治,只是缓解,又戳气。长期的劳累让她觉得常透不过气来,只好佝偻着腰走路,她想去看内科,可来不及,去看牙医和两个眼科医生(分工)才是当务之急。张爱玲有时候半叹息半自嘲:“有些病说出来令人同情,有些beauty treatment(美容护理)听起来很romantic(浪漫),只有我由头到脚生的小毛病,都要当心,临睡前花许多时间搽药泡脚等,说出来,人家听了又好笑。”

这也是目前所能见到的她生前最后一张照片

1995年7月底,张爱玲的生命已经进入倒计时,她依旧想着搬家,只是有心无力,幸好房东打电话来挽留,她也就顺水推舟不搬了。她原本是想要搬去凤凰城或拉斯维加斯,但思来想去,还是觉得不甚合适,凤凰城全是老房子,保不齐又有跳蚤,拉斯维加斯的房子虽然新,但都偏大,不适合她这样的孤寡老人,西南加州倒是温暖,但也多是老房子,张爱玲担心“虫患”猖獗,她写信询问林式同的意见,林说凤凰城和拉斯维加斯都是冬冷夏热,只有洛杉矶的气候是独一无二,所以也不建议搬家。张爱玲思来想去,也最终决定不再搬家。人生苦旅,斗转星移,晚年的张爱玲陷在搬家的梦魇里,不能自拔。每个人都有自己的牢笼,她为自己织了一颗茧,却到底无法破茧成蝶。她早在1992年就为自己立好了遗嘱,写了遗书。对于去另一个世界,她做好了准备。

1995年9月8日中午12点30分,张爱玲的法定遗嘱执行人林式同接到了张的伊朗房东打来的电话。房东说:“我想张爱玲已经去世了。”她躺在房间里唯一的一张行军床上,靠着墙,身体下面垫着蓝灰色毯子,头朝门,脸朝外,眼和嘴都闭着,手和腿自然平放。她的头发很短,面容安详,只是奇瘦,保暖的日光灯直至有人发现她时还亮着。她的房间里还有落地灯,她留下了大量灯泡,因为她怕黑怕冷清,电灯电视一天到晚都必须开着,她的遗物中还有一只折叠桌椅,放在进门的地方,还有一堆纸盒,这就是她的写字台,她总是坐在地毯上,伏在纸盒上写作,她喜欢在旧信封、买菜单、收据、报纸上写,不一定要用稿纸。胶底浴用拖鞋,她留下好几大包,都是一次性的,脏了就丢。浴室的药柜里有牙膏、牙刷、化妆品、药瓶、毛巾,浴室里还堆满了丢弃的纸巾。她的墙壁上什么都没有。《红楼梦》里最后一个意象,是“白茫茫大地真干净”,张爱玲走得也很干净,除了房东、警察、林式同和殡仪馆工作人员,没有人看过她的遗容。她的遗体很快火化,火化完骨灰撒向太平洋,悄悄然,没有公开仪式。

张爱玲在《天才梦》里说:“我怕上理发店,怕见客,怕给裁缝试衣裳。在没有人与人交接的场合,我充满了生命的欢悦。”一朝飞升,她终于不需要再见人。张爱玲生在农历八月三十,她没来得及过七十五岁寿辰。尤记得那年生日,她细细地写:“秋夜,生辰,睡前掀帘一瞥下半夜的月色。青霜似的月色,半躺在寒冷的水门汀洋台栏杆上。只一瞥,但在床上时时察觉到重帘外的月光,冰冷沉重如青白色的墓石一样地压在人心胸上。亘古的月色,阅尽历代兴亡的千百年来始终这样冷冷地照着,然而对我,三十年已经太多了,已经像墓碑似的压在心胸上。”她也曾说:“I’ve got used to living with pain and the thought of death. They’re not so terrible once you got used to them. And I can get used to anything。”(我习惯了痛苦,也想到了死亡。一旦习惯,它们就不那么可怕。无论什么事,我都可以习惯。)张爱玲喜欢圆脸,她曾说下世投胎,假如不能太美,愿意有张圆脸,moon face,或许像宝钗、宝玉那样,面若银盘—多么微小的希冀,祝她如愿。