丝网版画可谓是一种特殊的印刷技术:织造的网眼以特殊的油墨粘连堵塞,然后用颜料从这个被油墨堵塞的模板上压上去,漏下去的颜料印在最终的介质,比如纸或布上,这时单一颜色的丝网版画就完成了。要得到一张颜色丰富的丝网版画作品,则需要将上述的步骤重复多次,这个次数取决于颜色的丰富程度。

这么一说似乎丝网版画更像是一种工艺,确实没错,现在丝网版画应用最广的领域包括艺术品的复制和奢侈品中的丝巾,也有一些艺术家用丝网版画作为作品的元素。但是不可否认,丝网版画为我们的生活带来了方便,某种意义上也可以说是相当高级的印刷术,这种印刷术是可以作为艺术形式存在的,尤其在当代这个多元的艺术背景下。

历史与源流

不要感到惊讶,丝网版画这种非常“潮”的版画种类竟然是起源于中国,距今已有两千多年的历史了。美国《丝网印刷》杂志对中国丝网印刷技术有过这样的评述:“有证据证明中国人在两千年以前就使用马鬃和模板。明朝初期的服装证明了他们的竞争精神和加工技术。”

早在中国古代的秦汉时期就出现了夹颉印花方法。到东汉时期夹颉蜡染方法已经普遍流行,而且印制产品的水平也有提高。至隋代大业年间,人们开始用绷有绢网的框子进行印花,使夹颉印花工艺发展为丝网印花。据史书记载,唐朝时宫廷里穿着的精美服饰就有用这种方法印制的。到了宋代丝网印刷又有了发展,并改进了原来使用的油性涂料,开始在染料里加入淀粉类的胶粉,使其成为浆料进行丝网印刷,使丝网印刷产品的色彩更加绚丽。

宋朝开始,这种印刷技术被其他的亚洲国家引进并发展,日本在奈户时代就用这种方法印染衣服,这种镂孔版印染法在当时的世界上是最先进的。18世纪后期,这种技术从亚洲传播到了西欧,当时并没有大规模流行,直到丝网贸易变得更有利可图,当时欧洲有许多壁纸就是用这种原始的丝网版画技术印制的。

而当代的丝网版画是出现了照片制版法后形成的。最初把感光乳剂应用于丝网印是在1914-1915年左右,当然那时的感光乳剂还处于非常简单、原始和不稳定的状态。这也可以说是丝网版画的真正开端。

欧洲有版画工作室传统,这种工作室集结了版画精英,包括艺术家和技工。二战期间,许多欧洲的艺术家前往美国继续创作,版画工作室也随之迁往美国,这是之后丝网版画得以普及的重要因素之一。19世纪二三十年代,美国经济处于大萧条时期,政府为了推动艺术品的流通,在1935年到1943年间,特颁布了“联邦美术计划”为当时穷困潦倒的艺术家提供了超过5000个工作岗位,同时收藏了约20万张石版画和丝网版画作品。

作为“联邦美术计划”的重要一部分,政府为艺术家建立了数量可观的丝网印刷工作室,并提供设备和材料,为艺术家在版画技术的探索做好充分的硬件准备。1940年成立了全美丝网版画协会。罗伯特·马瑟韦尔、罗伯特·劳申伯格、佛兰克·斯特拉、安迪·沃霍尔、波洛克、本·尚以及许多美国后现代艺术家都是此次计划的受益人。也因此,丝网版画成为了一种与木刻、石板相当的版画种类被美国的民众所接受。

与丝网版画相关的艺术流派有波普艺术,几何抽象主义,新写实主义,观念艺术等。其中波普艺术作为一场视觉艺术的革命在英国和美国广泛兴起,因其特定的艺术风格,这种艺术快速而大量的印制传播需要丝网印刷技术,因此逐渐被许多波普艺术家应用于艺术创作。

而中国的丝网版画技术的引进则更晚一些,1979年至80年,中央美术学院由老版画家李桦建成了大陆第一个丝网版画工作室,之后版画系研究生班的广军于1980年创作了中国第一幅现代丝网版画作品《秋天你好》,虽技法简单且带有实验性,但其意义更多的是作为中国现代丝网版画发展的开端。后来丝网版画的技术被中国许多具有当代思考的艺术家运用,逐渐推广开来。

丝网版画的技巧

不同材质和形状的承印物的丝网印工艺基本步骤相同,但所用印料和印刷调整略有不同。一般丝网版画创作数量在30-50张之间,也有更多的。

一般情况下,颜色越丰富,即套色越多,丝网版画的最终效果越细致。但套色越多,后面的制版、印刷就会有较大的难度。从印刷上看,套色越少对版越容易,印刷成功率越高。

丝网版画的技法很多,技法的不同能制作出不同风格的版画作品,在制作版画时要选用相应容易表达的技法去制作,否则就达不到创作者的预想效果。丝网版画的技法主要有堵网制版法、切割制版法、感光制版法三类,每一类大都可获得许多效果。堵网制版法可以使用感光胶直接在网上制作,根据创作者的意图采用涌洒、吸擦、喷雾、直接笔绘以及其它材料压印,可以做出各种理想的肌理、纹样,绘画性强;切割制版法是对双面胶、软片、拷贝纸等较薄的材料进行切割后,并把它粘在丝网的背面遮挡后直接进行印刷,这种方法简便,可以获得硬边、剪纸般的形象;感光制版法是丝网版画制作中最普遍使用的制版,它可以制作各种笔触、肌理等随意性很强的画面,也可以制作出细腻、丰富的色彩层次,是表现力最强的方法。还可以采用软片手绘、图片复印、电脑制作、摄影等手段制版,都可以获得各种艺术效果。因此,创作时可以根据自己的创作风格选择技法以达到理想的效果。

代表人物

安迪·沃霍尔

endprint

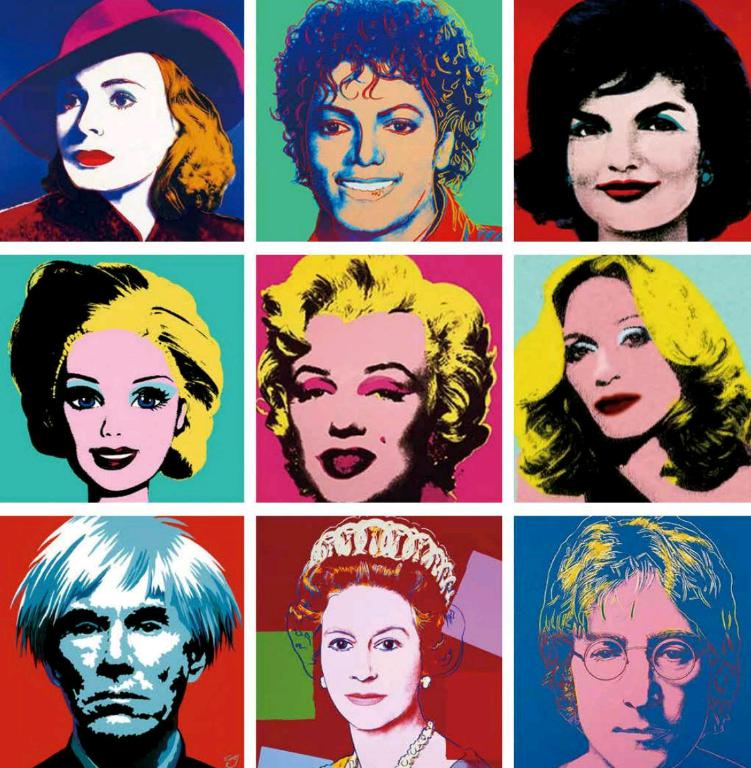

endprint这个拥有600顶白色假发的奇怪“老头”至今仍是一个符号,他被誉为“波普教皇”。而波普艺术,作为现代艺术与后现代艺术的分水岭,是二战后西方现代诸美术流派中影响最大的。

沃霍尔1928年出生于美国宾夕法尼亚州的匹斯堡,是捷克移民的后裔,生长在一个贫民区。从小体弱多病的他自卑害羞,艺术便成为他最好的朋友和精神寄托。他在21岁的时候来到了魂牵梦绕的纽约,为了省钱,他和17个人合住一个地下室,从书籍插画设计到橱窗设计,他为了生计做过很多商业的设计工作,这种窘迫的生活让他一直保持商业的敏感,这种敏感也被带到他之后的所有作品中。

他的第一件波普艺术作品作品是可口可乐,他想,总统喝可口可乐,利兹·泰勒喝可口可乐,你也可以喝可口可乐,而这个可口可乐是一样的,没有人能够买到更好的可口可乐,所有的可口可乐都是一样好的。为什么不能让它成为艺术品呢?于是他用丝网版画制作了一系列可口可乐的作品,包括一大堆瓶子的和单个瓶子的,其中有一幅在佳士得拍出了5730万美元的天价。

事实上,1962年安迪·沃霍尔34岁开始就成为了一个有钱的艺术家,当时他举办了自己首个波普艺术展—— 32幅“坎贝尔浓汤罐”系列画作,至今这32罐罐头仍在世界现当代美术史上占据一席之地。当时的作品之所以受欢迎,是因为他主打的方向是“大众艺术”。他随意做着信手拈来的主题,在街头小报上看到的新闻转天就会出现在他的丝网印上。

上世纪七八十年代可以说是安迪·沃霍尔的鼎盛时期,他几乎参与了所有门类的艺术创作,包括绘画、电影、电视节目、音乐、设计、雕塑、装置……可以说只要是安迪·沃霍尔的名字,印在一张草纸上都是值钱的,他就像一台印钞机一样,这种状态颇类似他曾说过的名言:“人人都应该是一台机器。”他像一台机器这一点还能从他的生活细节中窥见端倪,安迪·沃霍尔对自己的记录几乎可以精确到分秒,他每隔一段时间就将自己所有的票据,包括打车发票、咖啡收据、博物馆门票等,以及某段时间的所有杂物装在一个盒子里,他将这个盒子称为“时间胶囊”,并将这些“胶囊”封起来。直到他去世后人们才将他的“时间胶囊”整理出来,几乎可以根据“时间胶囊”以及他每天早上口述给秘书的日记整理出他每天的行程,和谁见面,吃了什么,时间更是可以根据发票的记录精确到分秒。

安迪·沃霍尔几乎从一开始就寻找到最适合自己艺术的载体——丝网版画。丝网版画的可复制性和可操作性与安迪·沃霍尔标榜的“大众”、“艺术”相当契合,在丝网版画机械的印制过程中因为配色的不同和压力的不稳定性又会产生一些跳跃的肌理效果,这让安迪·沃霍尔着迷。丝网版画轻易地成为安迪·沃霍尔最钟爱的艺术手法。他在纽约东区47街有一个很大的工作室,叫做“工厂”。在“工厂”里有完备的丝网版画制作设备和许多艺术实习生,另外有些嬉皮士经常出没他的“工厂”在里面拍电影、玩耍。安迪·沃霍尔可谓是一个商业艺术的天才,他的作品经常不需要自己动手,让助手按照自己的理念创作那些汤罐头、玛丽莲·梦露、米老鼠、花、毛泽东……他让这些作品拥有好几套不同的配色,甚至若干年后将同样的图案拿出来印成底片般的反色,而印制丝网版画的时候也有意没有完美对上版,经由这种故意的失误造成几种颜色的叠加,而留下一丝手工的痕迹,最后再让他母亲签上自己的名字,这样一幅“安迪·沃霍尔”的作品就算完成了。

安迪·沃霍尔所作的一切“艺术品”都打破了以往人们对艺术品的认识,艺术品不再是高高在上不可触及的东西,许多日常生活用品和大众偶像也成为了艺术品描绘的对象,甚至艺术品不再稀有,在安迪·沃霍尔去世近30年的今天,我们仍能够在各处看到这些署名“安迪·沃霍尔”的价值不菲的作品,他的一个系列往往会用丝网印出数十张。他清晰的知道了商业的本质即是复制,而他的成功之处是打破了商业和艺术的界限,他更像一个精神领袖,用个人魅力让人们为他的“复制”艺术买单。

草间弥生

草间弥生,这个作为日本艺坛三剑客之一的“怪婆婆”一直因为特立独行的装扮和鲜明的艺术特点闯进人们的视线。

1929年,草间弥生生于日本长野县松本市,家境优渥,但是家庭情况复杂,再加上她从小得的怪病,她的感官从小就与众不同,似乎能听到动植物说话,看到物体发光,有自杀倾向。画画一直是她与外界与内心交流的通道,直到28岁的时候,她来到了梦想之都纽约,带着自己此前创作的2000多幅作品、2800美金和60件和服,开始了新的生活。在纽约,她从一个穷艺术家混到性解放运动的先驱再到和安迪·沃霍尔比肩的当代艺术家,成为了纽约的新传奇。受到精神与肉体疾病的双重困扰,她在1974年回到了日本治病,发现“过去我抛弃故乡,前往美国,在完全出乎预料的状况下,我又重新被故乡的自然和人群所接纳。”终于在1978年彻底回到日本,然而保守的日本艺术圈整整花费了20年才接纳了这个“有点疯狂”的前卫艺术家。直到1993年,她代表日本作为第一位参加威尼斯双年展的女艺术家,这次重磅回归,让人感叹,终于轮到她了。endprint

从50多岁开始,草间弥生一直住在精神疗养院里,远离了曾经迷幻的生活,是个生活中只有艺术的“神经病”。她年轻的时候经常试图自杀,但是自从渐入艺术之境后,她也开始珍惜生命起来,庆幸自己“还好没有自杀”,并称,“如果没有艺术,我早就死了。”

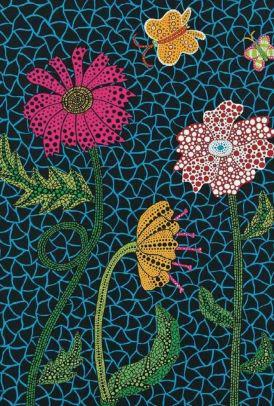

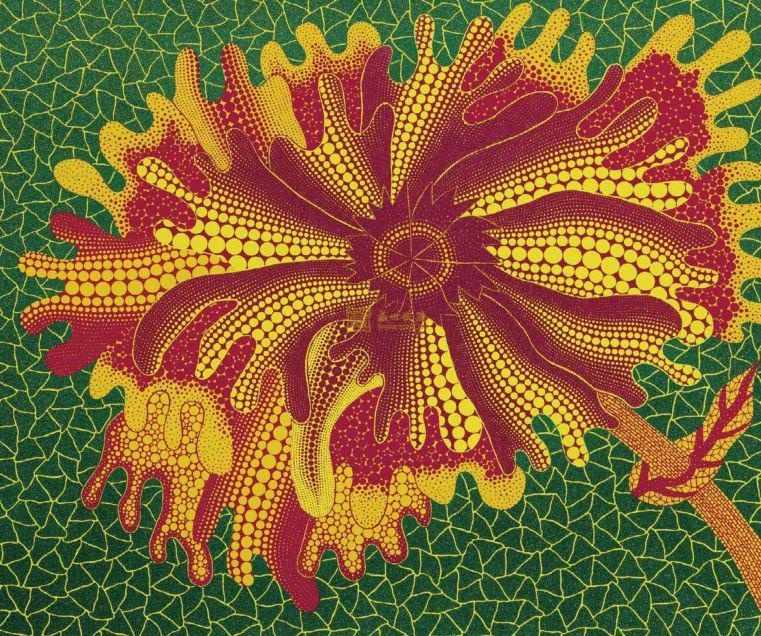

这个极度敏感的艺术家最喜欢的元素是大小不一的圆点,她的服装都是自己设计的,里面充满了这种夸张的符号,用这种圆点,她创造了无数的作品,南瓜、花、蝴蝶、鱼……整个日本仿佛都被她的圆点传染了,人们偏爱穿带着圆点的服装。这种圆点类的作品早在她小时候就出现了,似乎是她与生俱来的幻觉的一部分,她曾经画过一个脸上都是圆点的母亲肖像。而到了1990年以后,圆点更是扩大到商业领域,她与一系列高端品牌建立了合作,让这种“圆点病毒”蔓延全世界。她除了绘画,还跨界众多艺术领域,包括装置、雕塑、小说、影像等等,这与她的假想“竞争对手”安迪·沃霍尔似乎不谋而合。

她的丝网版画作品非常丰富,曾集结出版了一本《草间弥生全版画》作品集,有数百张之多的丝网版画。这些作品从1979年她回到日本后就开始陆续进行,当时正是她南瓜系列创作的高峰,除了南瓜,她也印制了许多颜色鲜艳,充满装饰性,用圆点组成的各种东西,几乎涵盖日常生活的方方面面,如植物、衣服、动物等等。仿佛这些圆点就是她用于写日记的笔,巨细无遗的记录她从一个“神经病”的视角看到的世界。

罗伊·利希滕斯坦

罗伊·利希滕斯坦是美国最重要的艺术家之一、波普艺术的领军人物。他喜欢描绘日常事物,尤其是平面杂志、漫画中的场景。罗伊·利希滕斯坦的作品中,最富特色的是他以20 世纪50 年代的美式漫画作为创作题材的绘画作品。在这类作品中,他将漫画形象复制并放大到画布上,并使用大量网点来表现现代大工业的印刷效果,画面颜色明快、单纯,呈现出他独特的波普风格。之后利希滕斯坦在不同题材的作品创作中,也都延续了他这一网点式的个人风格。

罗伊·利希滕斯坦1923年10月出生于纽约,1949年在俄亥俄州立大学读硕士。先后在该大学、纽约州立大学奥斯威分院、新泽西州新不伦瑞克拉特格斯大学格拉斯学院任教至1963年。他在40岁的时候第一次涉足连环画复制领域,竟是因为他儿子向他下的挑战,他儿子指着卡通画对罗伊·利希滕斯坦说:“爸爸,我打赌你不可能画得和这个一样好。”就在这一年,他创作了6幅以口香糖包装纸和漫画上的人物为原型的卡通复制画。

此后,罗伊·利希滕斯坦从一系列美式漫画中截取一个场景,将这个场景原样放大,他用到了网格复制法,将场景原原本本扩大到画面上,连那些因为放大而变得十分明显的印刷圆点也一个不差的还原。而这些印刷放大后的圆点其实就是丝网印刷的痕迹,他对于放大后的细节调整得十分细致,虽然最后的成品看起来就像是拿复印机扩印的结果,他甚至像安迪沃霍尔一样再将成品复制成一系列丝网版画,而作品的颜色也都是鲜艳的对比色,透露着强烈的快餐文化的影子。这正是他想传达的理念:“系统的感知,就是艺术的一切。” 意思是说艺术家凭借自己的感知能力,在生活中意识到艺术潜能的存在,最后经过“移置”创作出新的作品。这句话蕴含着波普艺术内涵的同时,也是我们理解利希滕斯坦艺术作品精神的一个切入点。

endprint

endprint