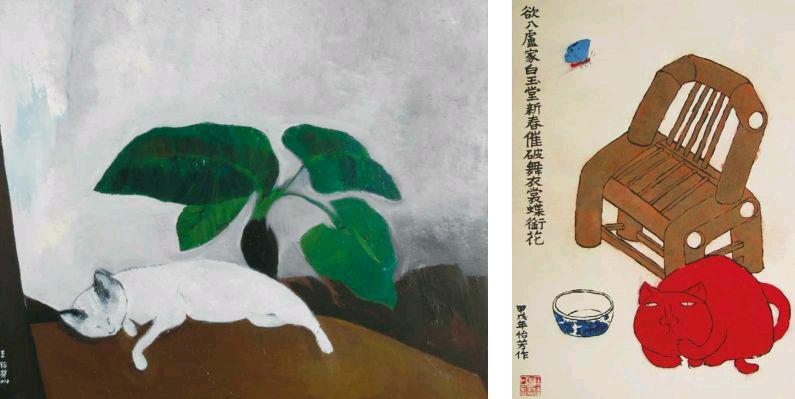

第一次看到王怡芳的作品让我感到十分惊奇,画面上颜色简单、鲜艳,多为大色块,构图充满稚趣,又有日本浮世绘的味道,很多并不常规的元素在她的画面中结合得恰到好处……“因为我追求一种原始氛围,画面单一,但又必须饱满、不空洞,我就在这个上面花了很多功夫,像李可染等大师说的‘密不走针,而这和西画的画理也是相通的。”

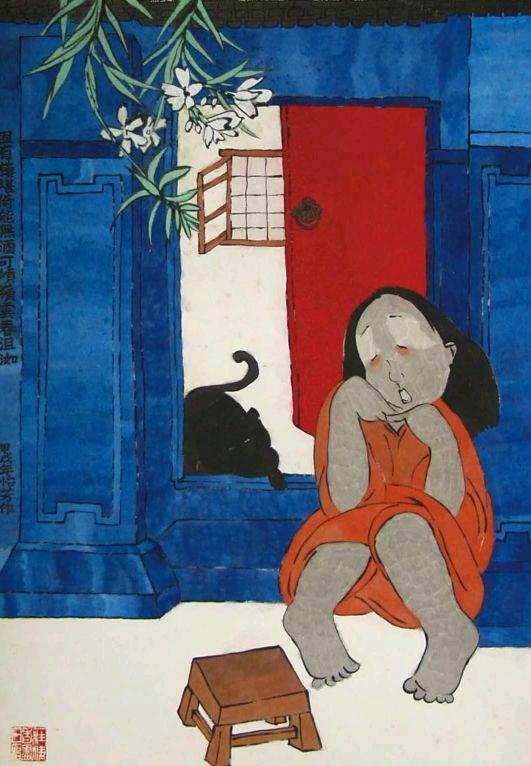

她画中往往有一抹艳丽的朱砂点缀,这或许源于她在北京看到的城墙,这个强烈的颜色就此驻扎在她的画中了。但朱砂有别于很多传统水墨画的颜色,以至于为了寻找合适的颜料王怡芳都寻遍了大半个地球,“我最早在杭州的时候买的朱砂不稳定、不好上色,后来到日本试图买,但是那里更多的是中性色调的颜料,唯独没有朱砂这样强烈的颜色,再后来去欧洲,终于发现一种矿物颜料的颜色比较符合我的心意,之后在台湾的个展上朱砂的问题才解决。”

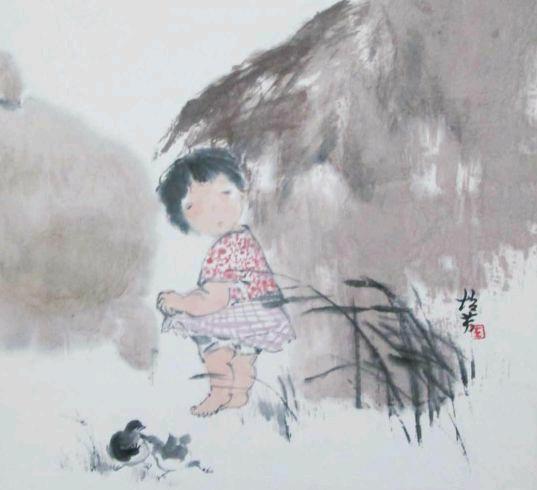

王怡芳率真恬淡,定居在台中,每年会有一个月左右的时间在欧洲,她现在是职业艺术家及儿童水墨画的老师,最喜欢描绘的题材都是身边触手可及的:女儿、家里的猫。虽然学的是国画,但她山水却很少画,这与恩师江兆申的影响不无关系。“中国文化大学的学风当时很开放,我那时比较欣赏江兆申老师的教学,他常提到当年他跟着军队走遍大江南北,他常挑剔我们在台湾没见过大川大山所以山水画的结构不对。他说,没看过山,画什么山水。所以我也就比较少画山水,而是画比较熟悉的事物。”

艺术行政的变革者

1985年,王怡芳从中国文化大学美术系毕业,就进入了台中文化中心工作。当时台湾文化中心的艺术和行政工作是分得比较开的,所以很多行政工作都进行得比较主观,也没有规划和章程,可以说当时公立艺术中心的展览运营是一个原始待开发的状态。王怡芳的到来,是作为一名学习艺术,对艺术圈有了解,并且有较高品味的人才,进入到行政管理中。具体工作包括策划展览、挑选展览的画家、鉴定艺术品是否抄袭等,最主要及迫切的则是制定一套机构的流程和制度。

王怡芳回忆,因为当时她初生牛犊不怕虎,做这项重大改革也遭受了一些非议,但她的主管还是力排众议重用她,包括安排她去日本交流访问,学习他们的美术馆管理经验。

“当时台中是改革推动最快的一个地区,我受日本交流协会邀请参观日本重要的美术馆,确实很幸运,经费由日本全额负担。虽然日本美术馆的作品并不多,但他们非常懂得珍惜和尊重。作品的展览呈现出一种独特的设计,和美术馆的硬件设施结合在一起,很令人赏心悦目。”

王怡芳就这样在文化中心工作了近10年的时间,期间她一直潜心工作,也用自己的专业眼光建立了一个展览平台,可谓开创了展览规范化管理的先河,以至后来她决定去杭州后,这套制度也能顺利沿用。但工作的投入也使她没有更多的时间陪伴家人,尤其是女儿,她甚至感到有所亏欠,所以很多作品都以女儿为原型,作为那些年没有好好陪伴的补偿。

杭州的诗意岁月

每次在聊天中提到杭州,王怡芳的语气中就会洋溢出一种快乐。或许这三年时光她每每回忆起来都是很美好的,无论是在生活上还是创作上。

“那时候我就像个野人一样到处跑,在杭州,心都打开了,我每天和当地人一样生活,只有开口说话的时候他们会以为我是从香港来的,因为90年代的大陆台湾人比较少。”

杭州就好像她的乌托邦,住在龙井茶园中间的民居,喝着茶农新鲜采摘的红茶,有一群各行各业的朋友,每天的任务就是画画和游山玩水。因为恩师曾说过,没有见过山水,如何画山水?来杭州其中的一个原因就是因为王怡芳想见见“山水”,加上当时她遇到了创作的瓶颈:王怡芳的老师中有许多属于岭南画派,王怡芳来杭州前的作品也继承了岭南画派小巧的风格,当时有画廊希望代理她的作品,但她还是感到迷茫,并没有将自己的作品授权出去,没曾想“出走”杭州让她的画风产生了一次积极的转变,并走出了这个瓶颈。

90年代中期的杭州西湖,还没有现在那么多店铺及规划整齐的景区,王怡芳最喜欢在西湖边骑着自行车闲逛,有时候心血来潮就以杭州为据点满中国跑,画着那些所见所闻,人群、风景。她始终是一个关注周围熟悉事物的画家,那些信手拈来的线条和色块却像数学公式一般直指人心,和她的偶像马蒂斯在某些方面有种神似。

杭州除了是王怡芳青春中的快乐驿站,也是她突破瓶颈的地方。“来到杭州以后,我突然豁达了,于是开始画大画,那种全开的纸。”这种画大画的创作风格也一直延续至今,成为她的一个符号。

“当时如果不是因为台湾的家人身体不好,我肯定就会留在杭州,因为已经连房子都看好,就差交定金了。”在杭州生活3年后,王怡芳就离开了这里,之后再也没有回来过,她说或许潜意识里不想破坏记忆中的杭州。

童心

王怡芳和小孩打了十几年的交道,最大的学生已经大学毕业了,桃李满天下的她时常有学生来家里拜访。问到她为什么会选择教儿童画水墨,她坦言,“我的初衷是希望工作不要太过影响到我的创作,也想多点时间陪女儿,而如果教成年人,就会对创作有影响。儿童水墨教学带给我极大的兴趣,孩子的天真和大胆一直是我极喜欢的元素。”因此这个“儿童水墨画老师”的职业一直伴随着她的职业艺术家生涯,经常和小孩接触让她感到轻松自在。

仔细观察王怡芳的作品,有一种朴拙的气质,不可否认,除了教孩子水墨画的技法,她也从孩子的作品中吸收了许多的想法,“我教给他们的东西是让他们能发现美,不是我给予他们一些东西,而是让他们发现自己的创作很惊艳,我不会给他们一些画稿让他们临摹,他们是要将水墨画的技巧变成自己的东西。这些教学与我的创作是相辅相成的,孩子有很多可以开发的点,和他们在一起有互动、有回馈、没有拘束。”

王怡芳一直在国画和西画之间自由摆动,有时候用国画的材质画上西画的构图,有时候是西画的材质模仿国画的写意,但看着非常自然。而教儿童画水墨画并没想象中的简单,皆因目前中国主流的绘画启蒙教育都是西画的模式,练习的基本功也都是以素描、油画、水彩为主。国画给人的感觉会更讲究意境,但在观察方法上不如西方的理性。但王怡芳并不这么认为,“国画的绘画基本功其实与西画是平起平坐的,但是在学校里教的会比较呆板,在我这里我会教他们墨与五色,要在墨里加水稀释,加多少水可以达到一个怎样的颜色,这个颜色在整个画面中的比重等等。这个是很细腻的东西,包括国画的线条和构图,都是很微妙的。”

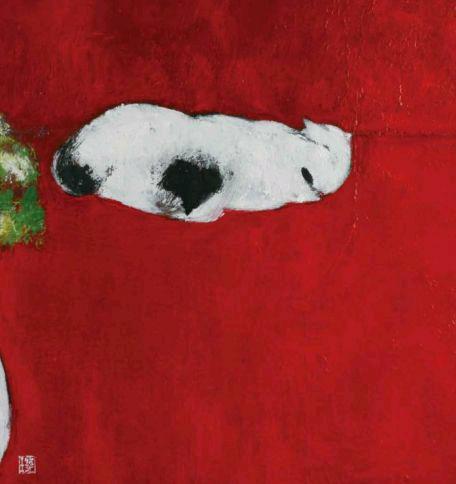

尾短如球

翻看王怡芳近期的作品,几乎只有一个主题,那就是一只猫。但这只猫又有些与众不同,它是王怡芳捡回来的流浪猫,也是她养的第一只猫。它体型非常特别,白白胖胖的身体上有几个黑点,尾巴断了只剩一个黑色的毛球,有点像一张白纸上有几个墨点晕开,她的白色则成为画面中的留白存在。

王怡芳难掩对这只猫咪的喜爱:“它的样子不像猫,有的人会嫌弃它,但是它很亲人,每天跟着我跑,我一叫它就跟过来,性格上有点像狗。最神奇的是它还会说话,有一次它跑到邻居家偷吃他们家的猫粮,被邻居当场抓了个现行,邻居可能就说了几句责备它的话,它不知道是听懂了还是怎么,竟然喧宾夺主地回起嘴来,那种声音不完全是猫的叫声了,邻居也觉得很惊讶。”

除了对猫的喜爱,这只尾短胖如球的猫咪之所以占据了王怡芳一段时期大部分画布的原因,还是因为它“入画”。“我喜欢画面中有很大的留白,但是有那么大空间又不能太空,看到这只猫以后,我就开始画西画,因为这只猫的体型和颜色激起我想用白色和红色来表现一个非常单一的画面,这和我的水墨理念不谋而合。我的猫系列有很多单一的颜色,那颜色对我而言就像是我在画水墨里的留白。无即是有,其实颜色和空间是分开的,颜色再多也填不了空间,色彩的虚实无法自己独立存在,所以我更注重空间的表现。”这种颇有禅理的艺术观,让王怡芳自由游走在国画与西画之间。

拙朴与精巧,东方与西方,数十年的坚持造就了她独特的风格,身边的画面就这样自然地从这位率性的艺术家笔下流淌出来,不刻意,却又充满感染力。