——以《壮族麽经布洛陀影印译注》为中心

王 丹 张显成

文学地理学以文学为核心,关注文学中的“人—地”关系。民族民间文学深植于风土民情土壤,地理因素不仅是民族文化发生和发展的根基,也是民间文学内容的主要构成。《壮族麽经布洛陀影印译注》中的造物神话以民众熟悉的自然意象来解释周遭事物来源,传达了壮族人民之于自然世界的态度,“敬天格物”理念贯串于整个“天→人→文学→人→天”的认知循环中,充分显现着壮民族整体性的天人和谐的生态哲学。

《壮族麽经布洛陀影印译注》 造物神话 文学地理学 民族民间文学 少数民族文献

Authors: Wang Dan,is from the institute of Chinese language and literature in Southwest University, researching on documents of ethnic minorities;Zhang Xiancheng,is from the institute of Chinese language and literature in Southwest University, researching on the unearthed literature.文学地理学以文学为本位,研究文学中的地理空间问题,主要关注“人-地”二元关系,以及“地理—作家—文学—地理”(李志艳 127)的文学活动范式。民族民间文学有别于作家文学,具有集体性、口头性、变异性、传承性特征,又因其深植于民族地区的风土民情,而带有更多鲜明的地理属性和民族属性。将民族民间文学置于地理视域下进行研究,不仅是对民间文学基本内容——自然、风物、乡土、民俗等——的回归,更是对文学地理学研究视野的横纵拓展,从作家及其书面文学延伸至民众群体及其口头创作,进而深入探讨“地理—人—文学—地理”之关系态势。本文以《壮族麽经布洛陀影印译注》(以下简称《壮族麽经布洛陀》)为中心,梳理壮族神话在“天→人→文学”维度中形成、发展、固化的时空线索,从中窥探先民“天释物”的文化心理;细读文本,展现参与到布洛陀造物神话中的地理意象;分析经由造物神话,壮族人民在“文学→人→天”维度里所彰显的“敬天美报”之生态理念。在个案研究基础上,探讨地理因子在民间文学中表征民族文化和民族心理的重要作用,以及民族民间文学之于地理及“人—地”关系的群体性建构机制。

一、天地时空:布洛陀造物神话的缘起基础和表征对象

神话是原始初民在感知和认识周遭世界的基础上,对人类自身及自然现象的想象性解释,是古人“格物”思维活动的产物。特定的自然地理环境和气候条件,造就了壮族悠久的发展进程,具有“依天格物”之朴素思维特征的体系神话是壮族文化冠以“悠久”二字的有力表征。仿汉文字——方块壮字——的发明和使用,使壮族神话在以宗教经文形式口耳相传的同时,能以书面符号的固化形态呈现于今,实现了在“天→人→文学”维度里的发生与发展。首先,优越的地理环境和良好的气候因素是壮族悠久文化缘起及发展的先决条件。壮族源于我国南方的古越人,属于“百越”(或作“百粤” )支系中的西瓯和骆越人,是岭南地区的土著民族(《壮族简史》编写组 7—9)。壮族先民的活动“以广西为中心,地域曾达广州以西,云贵高原,岭南山地以北和越南的北部地区”(罗勋 8)。此地区是一个“自成一体的地理单元”(张声震,《壮学丛书》总序 1):西、北两面山体横亘,南临海洋,其间绵延时断时续的丘陵和山脉,山岭间河流纵横,水系发达。该区系属典型的亚热带季风气候,“气温高,热量足;夏长冬暖,雨量充沛;夏湿冬干,季风明显”(廖文斯、赵思林 31)。雨热丰沛且同期的自然气候,为动植物的繁衍及人类的起源提供了优越的条件。据考古发现,早在80万年前,该区的百色盆地就已有古人类活动;在广西桂林市郊发现的距今约1万年前的“甑皮岩人的体质特征与生活在华南——珠江流域的现代壮侗语民族相近而与其他民族相去甚远”(张声震,《壮学丛书·总序》 2)。足见,壮族祖先开疆拓土、繁衍生息、创造文化的历史已十分久远。

其次,丰富且成体系的壮族神话是该民族悠久历史的文化表征。面对大自然的神秘莫测、变幻多端,与其他民族先民一样,壮族祖先也用其朴素的思维解释着世界,形成了丰富多彩的神话故事,诸如《姆六甲》、《布洛陀》、《布伯》、《岑逊王》、《雷公换世》、《侯野射日》、《找太阳》、《洪水淹天》等。神话人物之间具有明晰的谱系特征:“一团急速旋转的气体→三黄神蛋→金甲天神(开辟神)→三界→姆六甲(始祖神)→布洛陀(创造神)→布伯(战神)→伏依兄妹(生育神)→肉团→人类→岑逊、莫一(英雄神)”(梁庭望、农学冠 5)。壮族神话涉及了多个神话母题:如起源母题,解释了世界、人类、自然现象及万物的起源;如神的名称母题,介绍了天界神、人间神、水界神、森林神的来由及职责;如灾难母题,描述了人类所面临的天灾之洪水、干旱,人祸之战争、疾病等;如秩序母题,讲述了自然、社会等各种秩序的形成过程。

再次,参天释物的神话内容突显了壮族文化的地理性特征。对于远古人类的共同疑惑,壮族先民的想象性解释带有自身的地理因子。例如,《姆六甲》描述始祖神姆六甲的生殖器很大,说其像个大岩洞,每当刮风下雨,人们都躲避于此(欧阳若修、周作秋、黄绍清等 30);男性神布洛陀是从洪水冲击岩石而形成的洞中走出来的(《中国各民族宗教与神话大词典》编审委员会751);《侯野射日》讲述人们躲在岩洞里以避十二个太阳的暴晒(农冠品、曹廷伟 30—31)。神话中的岩洞意象,不仅是壮族先民穴居历史的体现,更是对岭南地区岩洞众多、喀斯特地貌显著的自然地理的反映。再如,《姆六甲》说天地形成之初,天小地大,天盖不全地,于是姆六甲就用针线把地的边缘缝起来,最后一扯线把地缩小,地如皱纹般,高突的成山岭,低洼的成江河(兰鸿思 25);《布洛陀》中也有类似造天地情节。壮族神话这一“缩地成岭”的情节恰恰是对壮族地区丘陵绵延、山岭横亘之地貌特征的鲜明体现。而基于水热同期的亚热带季风气候之上的,有关水稻种植及其相关活动的神话内容,则在《布洛陀》中有充分展现。如造火种、造水田、造米、造牛、造猪、造干栏、造历书等,都集中反映了稻作文明源起之初,先民对各项事物来源的想象性解释。有学者将壮族原始文学统称为“布洛陀时代的文学”(《壮族简史》编写组273),可见,包括造物神话在内的有关布洛陀的民间文学在壮族历史上的重要而特殊的地位。

最后,麽教经文的广泛性及多样性为壮族神话研究供以珍贵的文献资料。远古神话的流传和发展多与宗教、巫术活动紧密相连,神话和仪式是构成民间宗教的主要内容。文字的发明使得原本仅靠口耳相传的神话故事被固化为宗教经文内容,神话获得了更直观、更广泛的传播。方块壮字是一种“仿汉文字”,即借鉴汉字所造的记录壮语语音的文字,自唐宋时期发明以后,被广泛应用于壮族宗教经文、民歌、山歌等的记录和传抄,壮族神话的有效保存和广泛传播也得益于此。麽教是壮族一种古老的民间宗教,麽教经书涵盖有自然地貌、经济政治、宗教伦理、文学艺术、科技文化等多方面内容,被誉为“壮族原生态文化的百科全书” (张声震,《前言》35)。《壮族麽经布洛陀》汇集了广西右江流域和红水河中上游,以及云南文山州壮族地区的29个麽教经书抄本,并以经书原文图版、方块壮字、拼音壮文、国际音标、汉语直译五对照形式呈现,原生、真实、客观的面貌使该书具有十分重要的文献学价值,因此,在研究壮族历史、追溯远古文明、系联人地关系方面也更具学术价值。

自成一体的特定而优越的自然地理条件,造就了壮族久远的发展历史,作为壮族童年思维活动产物的神话,被烙以明显的地理印记,而具有民族识别性。麽教经书用文字符号将布洛陀神话这一口传文学加以书面化呈现,在“自然地理→人类创造→口传文学→书面文本”的维度中,壮族布洛陀造物神话实现了自身的发生和发展。为此,书面文本的集大成者——《壮族麽经布洛陀》——在壮民族历史发展、文化心理、文学特征等的研究中极具价值。

二、自然意象:布洛陀造物神话的文本构成

自然意象,“主要是指由于自然造化而形成的原始自然物象,如山、水、河、海、云、雾、星、辰、太阳、月亮、彩虹,以及大地上生存的动物与生长的植物” (邹建军、周亚芬 38),它们是地理空间的重要组成元素,是文学地理学研究的主要对象。《壮族麽经布洛陀》描述和颂扬了布洛陀创造世间万物的功绩,其中,自然事物不仅为布洛陀所创造,并参与到其他事物的创制活动中,成为构建神话故事文本的主要元素。(一)基于稻作经济的所需是造物神话的主要内容

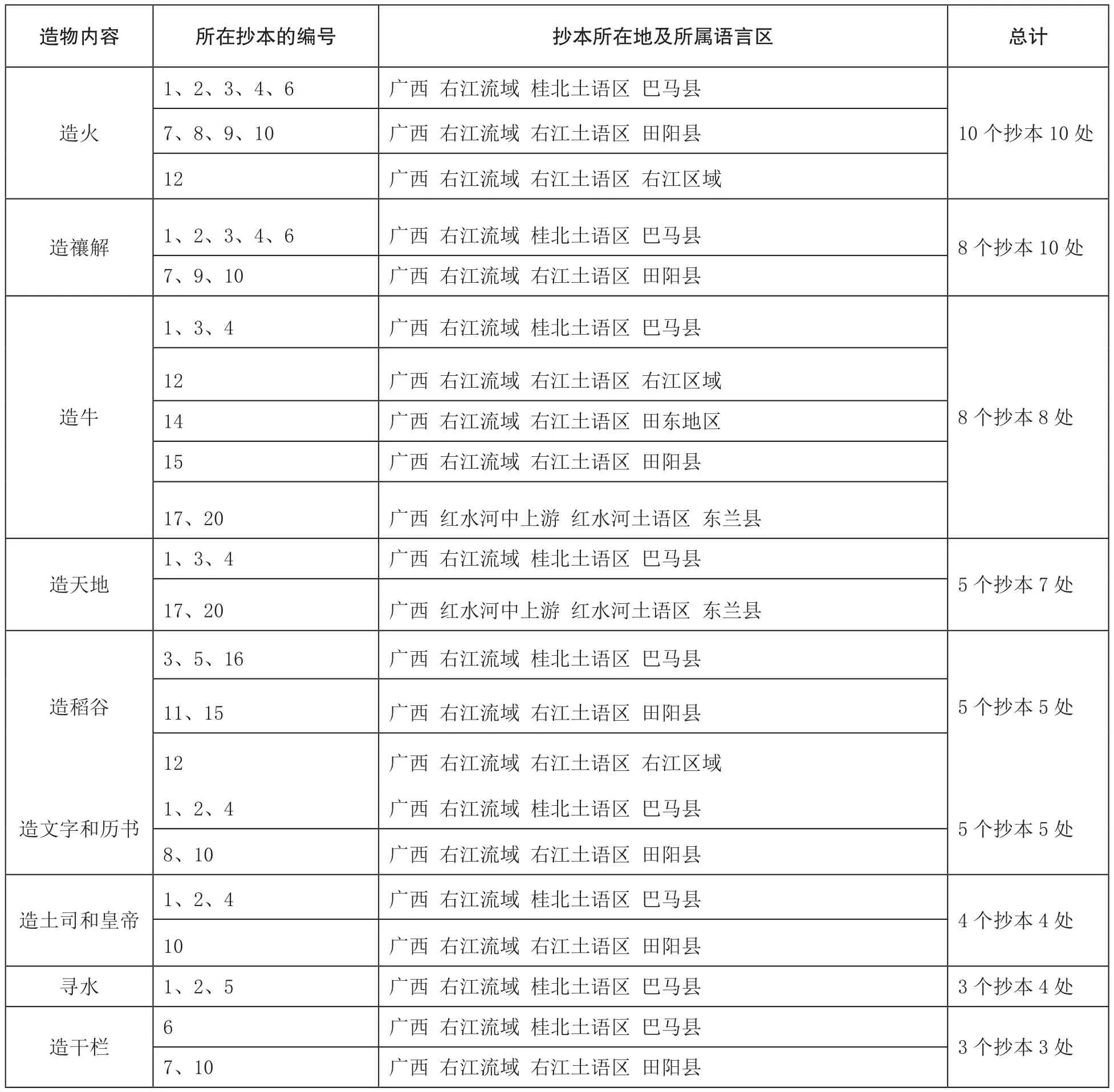

表1 造物神话在《壮族麽经布洛陀》29个抄本中的分布情况表

表1 显示,具有较完整故事情节的布洛陀造物神话主要集中于源自广西右江流域和红水河中上游的抄本,其中造火神话的分布度最高,达34.48%(10/29),足见,此些神话内容在广西壮族麽教经书中具有一定的普遍性。据考古资料,“聚居于湖南、广西、云南一带的壮、侗、傣等属百越族系的稻作民族,当属最古老的稻作民族”(李子贤 68)。布洛陀造物神话在传达天与人之关系时,也表现出对于经济活动及其原则的参照与遵守,即基于壮族地区自然地理及气候特征的稻作生产所需,成为造物神话的主要内容。

(二)植物是神灵造物所使的重要材料

布洛陀等众神造物并非凭空创生、挥手即成,而是以已造之物为材料来创造,其中,各种植物便是主要的造物材料。例如,兄弟二人用草根(如茅草、芦苇、艾草等)与树根(如无花果树、枫树、樟树、水翁树、竹子等)拉扯摩擦而造火;王仿造郎汉山(神山)上的建筑物用栗树、枫树、榆树、楠木等来造干栏。在布洛陀造牛、猪、狗、鸡、鸭等动物时,植物的材料属性则表现得更为具体、贴切和生动。造牛时用“龙眼核做眼珠,赖树皮做皮,乌杨木做大腿,马蜂巢做肚,苏木做血,空心菜做肠子,麻做筋,芭芒穗做尾”;造猪时用“棉花做肉,稻谷叶做肠,鹅卵石做肝”;造鸭时用“矮草做脚,竹叶壳做尾”……神灵造物所用植物均在壮族地区常见,同时也与所造动物的器官在外形上具有一定的相似性,如空心菜与肠、苏木与血、马蜂巢与牛肚、龙眼核与眼珠等等。神灵用各种植物组合成动物“模型”后,将之“拿去埋在茸草地方,拿去壅在那片山林”,并时不时去瞧去探,慢慢待其成长。《壮族麽经布洛陀》中,布洛陀用植物造器官、埋种模型、收获动物的造物活动,充分展现了壮族神话思维的类比性特点。

(三)动物是神灵造物活动中的主要参与者

布洛陀创造了各种动物,一些动物又参与到其他事物的创制过程中。例如,裸蜂(又名“蜾蠃”、“细腰蜂”)和蜣螂(俗称“拱屎虫”、“屎壳郎”)参与天地的创制:从前天地交合成一块石头,布洛陀造了蜾蜂和蜣螂,二者将石头咬裂,变成天、地、水三界。又如,布洛陀造了牛,牛又造出田峒、水潭等:“水荡去荡来,造成山坳深深,水荡去荡来,造成田峒宽宽,黄牛嘴巴闻嗅到哪,造成水潭深深”。蜾蜂、蜣螂、牛在壮族地区十分常见,它们是稻作农业的重要帮手,因其功绩,蜾蜂和蜣螂被奉为壮族的动物神,牛则成为壮族的图腾之一,《壮族麽经布洛陀》对于三者造物活动的生动描述和详细记载,则成为壮族神灵和图腾文化的有效注解。此外,一些糟蹋粮食、有害农业的动物,则是以受罚、赎罪的身份参与到造物活动中的。例如,螟虫和蚜虫(或蝗虫)因为吃了王的庄稼要受到惩罚,二者为保性命愿献上一宝,便在纸上爬出了文字。再如,鸟和老鼠被王派去获取谷种,二者却将谷种私吞,王用铁夹和网套将其捉住,撬开嘴最终拿到谷种。《壮族麽经布洛陀》对受罚动物造物活动的生动描写,有力表达了壮族人民对破坏农业生产的害虫、害鸟、老鼠等的强烈憎恶。

《壮族麽经布洛陀》是麽解、禳灾、祈福等麽教仪式上所喃诵的宗教文本,以当地广为人知的自然事物为神话文本的主要意象,不仅有利于麽公临场的记忆诵读和即兴创作,其熟悉、通俗、易了的内容性质也有利于群众的理解和接受,文本自身在生产—传播—接受过程中实现了很好的自为。用自然意象来解释万物来源的布洛陀造物神话,传达了壮族人民对于世界的朴素理解以及对神灵的广泛崇拜,地理元素便利并充实了文本的创作,同时也增强着其地域特征以及民族文化特质。

三、敬天美报:布洛陀造物神话的生态观

《礼记·郊特性》载:“地裁万物,天垂象,取材于地,取法于天,是以尊天而亲地也。放教民美报焉。”(孙希旦 686)“尊天亲地”、“美报神灵”是众古老民族普遍存有的心理及行为。布洛陀依天格物,顺天造世,《壮族麽经布洛陀》这一民间文学文本也自然传达了壮族人民对于天地万物的理解和态度——“敬天美报”。布洛陀造物神话中的“敬天”理念,主要表现为尊重、善待、珍惜神灵所造、自然所赐之物。《壮族麽经布洛陀》各抄本有关神灵造物故事的叙事程序基本相似:首先述说在未有某物时,人们所经历的各种困苦——例如,无火的人们“吃生肉像乌鸦,吃生鱼像水獭”;无稻米的人们“吃山坡的茅草当早饭……孩子吃不长大,孤儿吃不白净,姑娘吃不红润”。其次详述神灵的造物过程,突显创造、获取各种事物的艰辛和不易——例如,猪牛鸡鸭模型造好埋种入土后,“三早王去看,九早王去探”,是经过许久的照护和等待才收获的;干栏建筑是“早上天蒙蒙亮,斧头挂肩王去,开刀到王去,午饭装腰间王去,进山林去匆匆,进山谷去速速”,伐木备材、削柱钻孔、建架铺瓦才建成的。最后描述人们拥有某物之后的各种美好——例如,有了火“炒菜菜才暖,煮饭饭才热,儿吃脸才白净,姑娘吃脸才红润”;有了文字历书“娶媳妇不碰煞日,得吃连抬担,也不碰破军,得穿连衣裙”。此外,某些造好的事物,因没有得到妥善的安置和保管,或使用不当,或没被善待,而变成许多殃怪,给人们带来诸多灾害。例如,没被安置好的火“烧城烧寨,烧敢卡(神)东西,烧皇帝纸书”,“造成火灰殃怪,缸破去犯祖宗”;误入神灵之地的牛猪鸡鸭鱼等,被打、被赶、被咒骂,失了魂的动物或逃走,或死去,或不繁殖,给人们带来极大的损失和不便。另外,在具体为某家做麽解仪式时,麽公将主家现实中遇到的各种不顺或灾害归结于人们亵渎了天地神灵而招致殃怪。在较为固定的叙事程序中,布洛陀造物神话通过人们坏好境遇的前后对比,神灵造物艰辛过程的突显,以及人们所遭不幸的未善待神灵所赐的归因,传达了壮民族的“敬天”之思:尊重神灵,善待天赐,珍惜所得。

同时,布洛陀造物神话的“敬天”理念还表现为遵从自然规律,传承祖先宝贵经验。布洛陀依天造物,物的延绵也需顺应天时。种植水稻必须顺应气象时节才能获得好的收成:“三月是种地季节,四月是种田季节……要糯谷去插,要籼谷去撒,二十五天王扯秧,二十六天王插秧,七月稻穗长,八月稻成收割,九月扁担去挑,谷粒像柚子果,谷穗像马尾。”祖先观天地之象而行,后辈人应传承其优良文化。婚丧嫁娶、修房建屋要观星宿、看历书、择时日,方能不遇凶煞,“有吉利日子,有兴旺时辰”。

此外,“敬天”还需“美报”,“美报”是对神灵的祭祀,对祖先的缅怀。在麽教仪式中,设神龛、供祭品、喃诵经文,该活动本身即为“美报”布洛陀等神灵的实践化表现。而在《壮族麽经布洛陀》文中,当人们遇到某种殃怪、灾害、不顺之事时,布洛陀和姆六甲会告知人们要设神龛、备祭品:“你须备桌茶,你须摆桌酒,你须设神龛禳除,你须做神龛禳解,你备竖谷穗,你备糯饭、毛竹叶……三牲酒来疏理,猪头放高祭桌,猪下巴放祭桌禳解”,以“美报”形式祈请布洛陀等神灵降临帮助禳解消灾。此外,麽公有通天人之异质,协助布洛陀为主家消灾祈福,也应是人们“美报”的对象。

布洛陀造物神话以自然意象为文本的主要建构要素,讲述壮族百姓生活空间中熟悉事物的来源问题。文本较为固定的叙事模式——无时的痛苦、创时的艰辛、有时的美好、破坏后的灾害,以及修辞手法——正反对比、负面效果突显、重复等,不断强化着人们应尊重神造、善待天赐、遵循规律、聆听祖训等的重要性。可“通天人之际”的麽公通过喃诵《壮族麽经布洛陀》经文,一方面传达了自然世界所希望人们对之的尊敬及美报态度,另一方面也表达了人们希冀天地神灵保佑、消灾去祸,享有风调雨顺、安泰康健生活的美好愿望,在“天—文—人”的维度里双向传递着广泛理解、和谐共处的生态理想。

四、结 语

以文学地理学的研究视野来探索民族民间文学的发生及运转机制,是更为贴合其地理性、民俗性、民族性特征的。首先,地理因素是包括民间文学在内的民族文化发生发展的根基。自成一体的优越的自然地理条件成就了壮族文化的悠久古远,除考古发现的物质实证外,民族童年思维活动产物的神话也是研究远古历史的参证性材料,壮族丰富且成体系的神话便是壮族文化悠久的有力表征。其次,地理因素进入民间文学文本,可以实现在创作—传播—接受全过程中的去阻化发展。一方面,民族民间文学的口头创作、口耳传播之特征要求其内容本身具有通俗、易懂、易记等性质,布洛陀造物神话以当地群众熟知的自然事物为文本的主要构成要素,很好地满足了麽公临场创作、听众即时理解、群众集体传播再创的需求。另一方面,特殊的地理意象或自然事物还能成为地域文化和民族文化特殊性的载体,从而增加民族民间文学的识别度。最后,民族民间文学使自然得到集体性建构,从客观实体转变为与人类相关相通的有机生命体。布洛陀造物神话向民众展现了大自然本来的性格和面貌:或喜或怒、或温或暴、或恩或罚,“敬天美报”是壮族祖先通过口头文学代代传流于后的对待自然的态度。同时,面对自然,壮族人民又通过麽公来主动表达其理想愿望。壮族布洛陀造物神话中的“敬天格物”理念是东方整体性思维的表现,它“虽然缺乏发展科学技术和改造自然的动力,但促使人们对事物更加深入广泛的理解”(王治河 559),它体现了壮族人民对自然、地理、生态、后代负责任的态度。至此,布洛陀造物神话以“敬天格物”为核心理念,实践着在“天→人→文学→人→天”里的循环认知。此外,本文所进行的《壮族麽经布洛陀》的文学地理学研究,也将文学地理学研究从作家及其书面文学延伸到了民众群体及其口头创作,进而将“天—人”及其关系的发展态势从“地理—作家—文学—地理”向“地理—人—文学—地理”进行了试探性拓展。注解【Notes】

[1]本文经文内容全引自张声震:《壮族麽经布洛陀影印译注》,广西民族出版社2004年版,下文不再一一注明。

[2]据考古学及体质人类学研究,在桂林市郊甑皮岩洞穴里发现的早期人类骨骼,在体质特征上继承了之前在广东曲江发现的“马坝人”(距今约10万年前的古人类)、在广西柳江发现的“柳江人”(距今5万年前的古人类)、在广西来宾发现的“麒麟山人”(距今2万—3万年前的古人类)的特点。(参见张声震:《〈壮学丛书〉总序》,载《壮族麽经布洛陀影印译注》,广西民族出版社2004年版,第1—2页。)

[3]本文神话母题分类,主要参见王宪昭:《中国民族神话母题研究 》,民族出版社2006年版,第73—79页。

[4]《壮族麽经布洛陀影印译注》汉译内容是根据壮语语序的直译,本文的意译是在直译基础上将其内容变为汉语语序。

李志艳:《论中国古代文论对文学地理学的建构》,载《南京社会科学》2012年第9期。

《壮族简史》编写组:《壮族简史》,民族出版社2008年版。

罗勋:《根问——壮族研究论》,远方出版社2004年版。

张声震:《壮族麽经布洛陀影印译注》,广西民族出版社2004年版。

廖文斯、赵思林:《广西自然地理知识》,广西人民出版社1978年版。

梁庭望、农学冠:《壮族文学概要》,广西民族出版社1991年版。

欧阳若修、周作秋、黄绍清等:《壮族文学史》(第一册),广西人民出版社1986年版。

《中国各民族宗教与神话大词典》编审委员会:《中国各民族宗教与神话大词典》,学苑出版社1990年版。

农冠品、曹廷伟:《壮族民间故事选》(第一集),广西人民出版社1982年版。

兰鸿思:《广西民间文学散论》,广西人民出版社1981年版。

邹建军、周亚芬:《文学地理学批评的十个关键词》,载《安徽大学学报》2010年第2期。

李子贤:《百越族系稻作神话初探——以壮族为中心》,载《思想战线》2003年第1期。

[清]孙希旦:《礼记集解》,沈啸寰、王星贤点校,中华书局1989年版。

王治河:《后现代主义辞典》,中央编译出版社2004年版。Literature geography with literature as the core, paying more attention to the relationship between nature and human in literature. Nature, people and customs are the bases of the minority folk literature, geographic factors not only are the foundation of national cultural, but also the principal compositions of the folk literature. The myths of creation inTranslation and Annotation of Photomechanical Printing of Buluotuo, the Mo Scriptures of the Zhuanguse the natural things that people are familiar with to explain the sources of the surroundings, and it conveies the the Zhuang people's attitude to the natural world. "The worship of heaven and investigation of things" is the concept that throughout the cognitive cycle of "Nature→Man→Literature→Man→Nature", it shows Zhuang people's harmony of ecological philosophy fully.Translation and Annotation of Photomechanical Printing of Buluotuo, the Mo Scriptures of the Zhuangmythology of creation geography of literature minority folk literature documents of ethnic minorities王丹,西南大学汉语言文献研究所,主要研究少数民族文献;张显成,西南大学汉语言文献研究所,主要研究出土文献。

作品【Works Cited】

Title:The Worship of Heaven and Investigation of Things: Research on Creation Myths of Buluotuo from the View of Literature Geography—With Special Reference toTranslation and Annotation of Photomechanical Printing of Buluotuo, the Mo Scriptures of the Zhuang