?

百家姓之谭姓

文/袁义达陈建魁

谭政

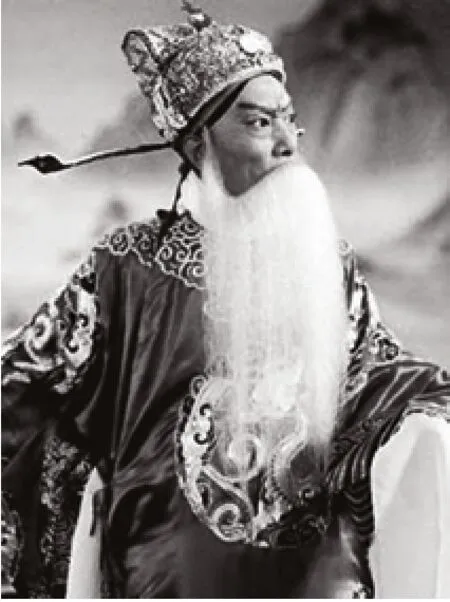

谭富英

姓氏起源

谭姓在中国100个大姓中排名第67位,尤其在湘、粤、川、渝地区人丁兴旺。当今谭姓人群大约占了全国总人口的0.3%,总人口大约在420万。谭,即覃。甲骨文中覃与酉字形相近。金文也相似,上部都有一个囊形的盖子。覃的本义为有塞盖的酿酒坛或者盛酒陶坛,因为酿酒的原理和盛酒的缘故,会长久发出醇厚的酒气。所以,覃字的引申意有“长”、“深入”之义。

构成当代汉族谭姓的主要有两大支:嬴姓和姬姓。

第一支谭氏出自嬴姓。黄帝娶方雷氏,生青阳,即金天氏少昊帝。少昊氏族最早活跃在今河北盐山东南,后南迁到山东曲阜地区,是以凤凰为图腾的东夷族一支。少昊之孙皋陶在尧舜时为掌管刑法和司法之官,皋陶之子伯益为掌管火种和驯养鸟兽之官,佐禹治水立有大功,赐姓嬴。西周时有谭子国,古国在今山东章丘市西城子崖。公元前684年,即鲁庄公十年,齐桓公灭谭子国,子孙以国为氏。古代谭亦作覃、郯。嬴姓谭氏的历史至少在3000年以上。

第二支出自姬姓。周文王灭商前,先西定西戎及阮、密、共诸国,封其庶子于獂戎故地,遂有原国,在今甘肃陇西县北。周朝初期,周公旦在平定殷侯武庚和三监叛乱之后,移封原国于今河南济源市之原乡。周平王东迁洛阳后,原伯之地赐予郑人苏忿生,原伯东移至今河南原阳西的原武镇。春秋初,两地原国分别为晋、郑所灭。周襄王封在朝做官的周大夫原伯毛食邑于谭,也称谭伯。谭即覃,覃与怀同在一地,故也称覃怀,在今河南温县,在原国之东。谭伯之后以邑为氏,姬姓谭氏的历史至少有2600年。

此外,还有外族改姓的谭氏。谭姓的外来血缘是组成今天汉族谭姓的重要成分,特别是湖南和两广地区的谭姓,基本上是出于东汉巴郡五姓的覃姓。覃、潭、谭、镡、瞫五字音近、相通,后来演化出五个姓,实为一姓。清朝满洲八旗有谭姓,世居沈阳,其先祖为汉人,入旗后满化,后来又改回汉族,成为东北汉族谭姓的重要成员。

传承迁徙

谭氏早期主要在山东省境内繁衍发展,后因战乱、自然灾害、官职调迁等原因离开故土,向各地迁徙。汉代时,谭氏已分布于河南、山西等地。南北朝时,谭氏开始迁入广东,唐末时迁入江西。唐朝时,谭姓已是湖南的著名大姓,而且其主体也由北方移入了华南地区。唐宋元之际的几次大移民,南部谭姓不断地得到充实和发展,形成典型的南方姓氏。从宋代起,谭姓人物渐多见于史册,分布地域更广。明清时期,山东地区向东北的移民,以及清满洲八旗汉化过程的加速,形成了胶东和辽东两半岛的谭姓群。大约从清代开始,闽粤谭氏部分族人迁徙至东南亚,侨居于新加坡等国。谭姓目前主要集中于湖南、广东、四川三省,大约占全国谭姓总人口的49%;其次分布于重庆、广西、湖北、山东、辽宁、安徽,六省的谭姓又占了全国谭姓总人口的29%。湖南为谭姓第一大省,大约占全国谭姓人口的22%。全国形成了湘粤桂、川渝鄂两大块谭姓聚集区。

族群名人

《中国人名大辞典》收入了谭姓历代名人79名,历史上重要的谭姓人物有:汉代有河南尹谭闳,不仕新莽的隐士谭贤;五代时有道教学者谭峭;明朝有兵部尚书谭纶,文学家谭元春;清朝有词人谭献,维新派政治家、思想家谭嗣同,刑部尚书谭廷襄,太平天国名将谭绍光;民国时期有国民政府主席谭延闿,地质学家谭锡畴,京剧艺术家谭鑫培,作曲家谭小麟,民主革命者谭人凤;现当代有共和国大将谭政,民革中央副主席谭平山,地质学家谭锡畴,历史学家兼历史地理学家谭其骧,学者谭戒甫,京剧艺术家谭富英。姓氏古村落及宗祠

谭纶墓位于江西省宜黄县二都乡帘前村鹿塘以北的山上,始建于明万历七年(1579年),面积约1000平方米,坐北朝南,由祭道、神道、墓体三部分组成。墓址原貌损毁严重,享堂、文官石俑等早年毁弃,后经当地政府筹资修建,此墓基本得以保存和恢复,现为江西“省级文物保护单位”。谭嗣同烈士纪念馆位于湖南省浏阳市才常路89号,原称谭嗣同祠,为“省级文物保护单位”,是湖南省第一批爱国主义教育基地。始建于民国二年(1913年),坐北朝南,二栋一亭,砖木结构,设有“谭嗣同生平事迹陈列展”和“戊戌变法纪念展”。

谭嗣同故居位于湖南省浏阳市北正路,为“全国重点文物保护单位”,始建于明朝末年。原为周姓祠堂,主体建筑占地2000多平方米。后由谭嗣同的祖父、曾任浏阳县吏的谭学琴买下,作为私邸。清咸丰九年(1859年),谭嗣同父亲谭继洵考取进士,官至湖北巡抚,因其地位显赫,奉旨命名其宅为“大夫第官邸”,故谭嗣同故居又称“大夫第”。故居坐西南朝东北,砖木结构,现存建筑面积762平方米,通高8米,三栋二院一亭,硬山顶,设封火墙,盖小青瓦,共有大小房舍24间,保存基本完整,系典型的江南庭院式民宅建筑,布局严谨,富丽堂皇,雕梁画栋,工艺精湛。现存谭嗣同的书斋、卧室及其父亲谭继洵的起居室等。

谭嗣同墓位于浏阳市荷花街道办事处小水村石山下,为湖南省“省级文物保护单位”。墓呈半圆形,鹅卵石铺盖冢顶,三面立石柱。前有拜台,后立墓碑,墓地前方有石马、石虎各一,华表一对,华表上刻对联:“亘古不磨,片石苍汇立天地;一峦挺秀,群山奔赴若波涛。”

通山谭氏宗祠位于湖北省通山县大畈镇白泥村,占地2100多平方米,始建于乾隆年间(1758年),为谭氏族人谭计六建造。整个建筑错落跌宕、浑然有致。大门坐北朝南,大门顶上有一幅造型生动的浮雕和遒劲有力的“谭氏宗祠”4个大字。在10余米高的前墙顶端有一尊“魁星点斗”的塑像,那是族人冀望多出文人墨客的美好标志。

花都谭氏宗祠位于广东省广州市花都区炭步镇文一村,建于清咸丰年间,清宣统三年(1911年)重修。宗祠坐东朝西,三间三进,面积270多平方米。为歇山顶建筑,人字山墙。该祠是研究岭南建筑和民间工艺的珍贵实物资料,现为“广州市文物保护单位”。

廉江谭氏宗祠位于广东省廉江市青平镇老街325国道旁,已有400多年历史。祠堂坐东向西,分上、中、下三座,为四水归堂格局。外墙以红色为主,室内图案雕塑精美,工艺精细,风格独特。

谭延闿墓位于南京市玄武区中山门外灵谷寺东北侧,紫金山东峰下,1932年12月建成。墓共分龙池、广场、祭堂、墓室(宝顶)4个部分。其设计一改通常陵墓讲求对称、程式化的布局,充分利用自然条件,巧妙布置成具有园林风格的墓园,在陵园建筑史上很有特色。

本栏目协办单位:中华伏羲文化研究会华夏姓氏源流研究中心(下期百家姓之阎姓敬请关注)

谭嗣同故居

通山谭氏宗祠

谭延闿墓

谭纶墓