日本汉文小说《海外奇谈》旁译考

于增辉

《海外奇谈》(又名《日本忠臣库》;以下简称《奇谈》)是在不改变原故事情节的前提下,将取材于日本家喻户晓的赤穗复仇事件的净琉璃剧本《假名手本忠臣藏》翻译成汉语的作品,可将其划为汉文小说的范畴。其作品首页右侧标有“清鸿濛陈人重译海外奇谭”字样,因此很长一段时间以来,中日两国都认为这部小说是由中国人创作而成的。但是,仔细阅读文章内容,会发现其中有很多词汇和语句不符合中文表达习惯。近年来的研究表明,此作品是日本人假托中国人之名而创作的日本汉文小说。《奇谈》全文用汉语写成,为便于读者理解,作者在相应汉语的左侧注有日语解释。在日语注释中,存在使用日语音读解释其他汉语词汇的词例,进一步研究此类词例在日语中的受容情况,为构建汉语词汇的域外传播路径提供有益的补充。

汉文小说 旁译 误译;音读

日本最早的小说是飞鸟、奈良后期创作的《浦岛子传》。该小说记叙了仙人奇遇的故事,全文以汉文写成,堪称日本汉文小说的鼻祖。而此后很长一段时间内,罕见汉文小说的踪迹。直至江户时期,元禄十一年(1698年)摩诃阿赖耶创作了文言体汉文小说《日本七福神》。回顾日本汉文学史,文言文作品的数量在各个时代都占有绝对的优势,日本的近世也遵循了这个规律。然而,一种新兴学问的兴起给汉文学的创作带来了前所未有的活力。它就是“唐话学”。当时的江户幕府实行了锁国令,竖起布告禁止耶稣及奉书船之外的船只航行。宽永十六年(1639年),外国贸易只限定在荷兰与中国两国之间,长崎作为统治机构的直辖地,是幕府允许开设的唯一的对外开放港口。长崎设置了唐通事机构,唐通事负责翻译和商船贸易事务,他们的祖先大都是远渡赴日定居的中国人,其任命资格严格,当时作为一种官职地位很高,在日本社会享有很高的声誉。唐通事名称中的“唐”字,值得考究,彼时,正值明末清初动乱的时代,为了抵抗满族人支配的清政府,中国人以“唐人”自称,强调正统的汉人身份。因此,来往于日本的中国船只被叫做“唐船”,与中国的贸易被叫做“唐船贸易”或者“唐人贸易”,唐通事所学中国明清时期的白话口头语也被称为“唐话”。唐话在京都、大阪两地的儒者阶层中十分流行,反映在文学领域,是稗官小说翻译与创作的活跃,这既包括对中国小说(白话和文言)的训读与日译,也包括把日文作品翻译成汉文作品以及汉文小说的独立创作。白话体汉文小说的开山鼻祖是1718年作为唐话教科书范本而创作的《和汉奇谈》。作者是当时著名的汉学者冈岛冠山,曾任长崎的内通事。而接近一百年后1815年初版的《奇谈》,从江户时代直到明治时代,都数次再版发行,充分说明了这部作品拥有较高的社会认可度及受欢迎度。

一、关于《奇谈》及版本研究

(一)关于《奇谈》

《海外奇谈》(又名《日本忠臣库》;以下简称《奇谈》)是在不改变原故事情节的前提下,将取材于日本家喻户晓的赤穗复仇事件的净琉璃剧本《假名手本忠臣藏》翻译成汉语的作品,其为写本,共十回,首页内容右侧标有清鸿濛陈人重译的字样,附有乾隆59年(宽政6年)正月上元鸿濛陈人题词。原文有懒所先生施加的训点、送假名及读音,序中指出,该书出版于文化12年(1815年)乙亥五月吉日,出版社为观成堂。(二)版本研究

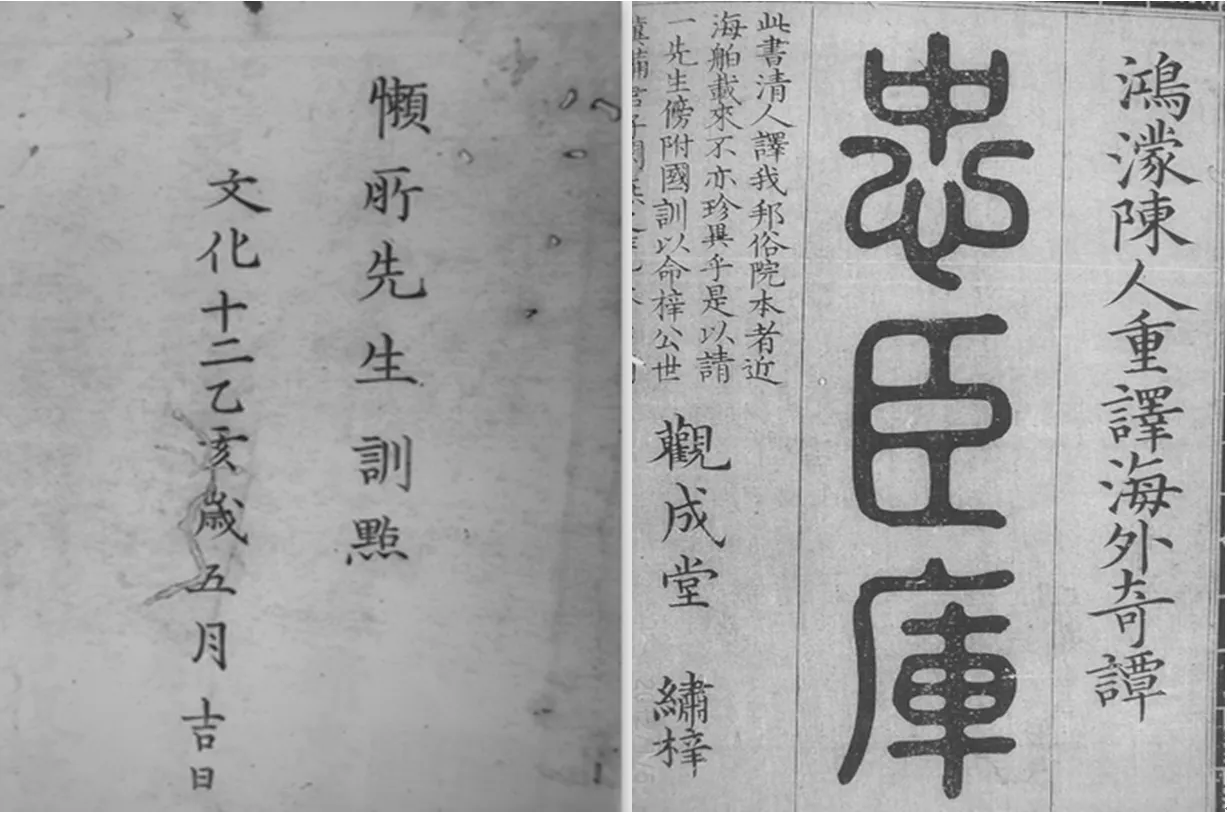

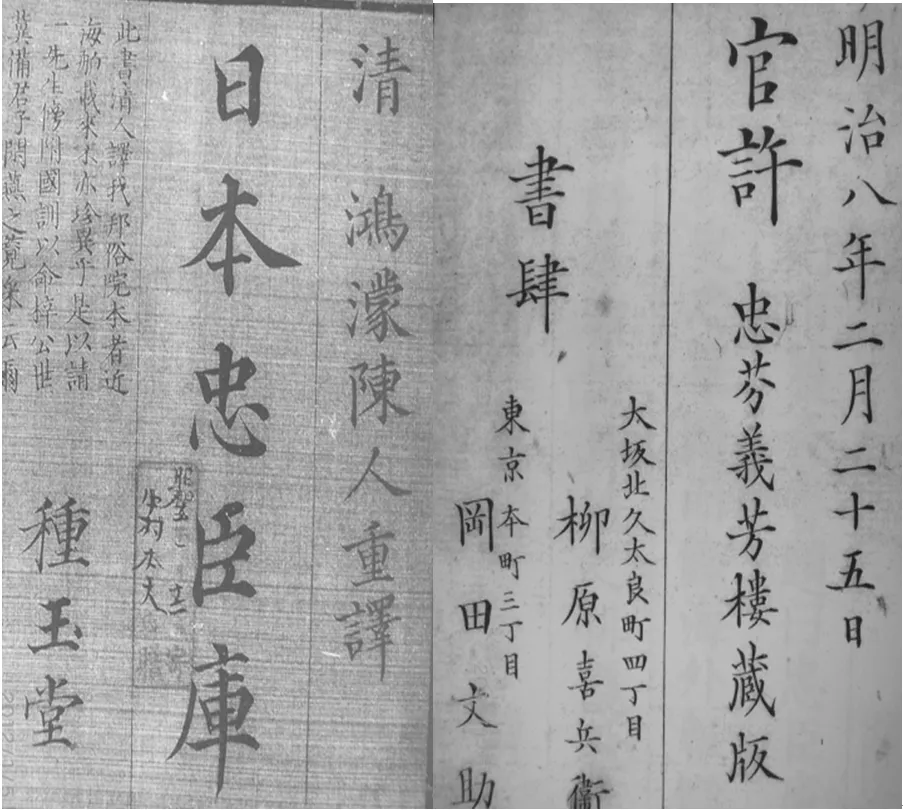

结合奥村佳代子在《江戸時代の唐話に関する基礎研究》一书中谈到的《奇谈》版本,考究其内容,可以总结如下。《奇谈》最早出版于文化12年(1815年),首页内容右侧标有鸿濛陈人重译海外奇谭《忠臣库》,左侧内容注有文化十二年吉日,出版社为观成堂,出版者名无记载(早稻田大学图书馆所藏)(见图1)。文化12年刊记后印本《忠臣库》,出版社为东都书林,出版商为山田佐助、湖东与兵卫(内阁文库所藏)。文政2年(1819年),首页内容为《海外奇谈》(外题10回)清鸿濛陈人重译,左侧内容为江户山城屋佐兵卫、玉山堂(大东文化大学图书馆所藏)。文政3年(1820年),《奇谈》再版,首页内容右侧为清鸿濛陈人重译《海外奇谈》,左侧内容分别列举了出版社及其负责人,京都书肆,出云寺文治郎;大坂书肆、松村九兵卫;东都书肆、山田佐助及前川六左卫门;另外书中附有龟田鹏斎的《海外奇谈序》(早稻田大学所藏)。文政8年(1825年)年的版本,内容右侧为清鸿濛陈人重译《海外奇谈》,玉山堂(出版社),左侧落款山城屋佐兵卫(出版商)(早稻田大学所藏)。进入明治时代,其书名由《海外奇谈》改为《日本忠臣库》,明治8年的版本,首页内容为清鸿濛陈人重译《日本忠臣库》,出版社为种玉堂,左侧内容为具体的出售书店地址及负责人信息。如大坂北久太良町四丁目、柳原喜兵卫等(早稻田大学所藏)(见图2)。明治8年以后,《奇谈》仍被多次出版,如首页内容为清鸿濛陈人重译《日本忠臣库》,出版社为种玉堂,左侧内容为具体的出售书店地址及负责人信息。如大坂心斎桥通北久太郎町、柳原喜兵卫;东京日本桥通一丁目、须原屋茂兵卫等(早稻田大学所藏)。

本文以1812年的版本为研究底本,实际上笔者收集到以上所有版本,经过仔细对照研究,发现所有版本,从文章内容到训点、送假名到读音,内容完全相同。可见,由于市场需求,不同的版本只是不同书肆的多次印刷。

图1 文化12年(1815年)鸿濛陈人重译海外奇谭

图2 明治8年(1875年)清鸿濛陈人重译

二、研究基础设计

(一)《奇谈》研究的一般情况

第一,香坂顺一在《白话词汇研究》中指出《奇谈》的译者不是中国人而是日本人;并在论文中进一步考证译文中误译的特点、选词上时代的非统一性;译者、重译者姓名、字、号的间接性联系等。第二,奥村佳代子在《江戸時代の唐話に関する基礎研究》中指出,《奇谈》的文体特点是模仿白话小说文体;关于语言特点方面,否定香坂顺一氏提出的《奇谈》为日本人创作的语学证据,认为这些只不过是唐通事的语言特点。另外,就《奇谈》与《小说字汇》(日本最早收集小说语句的辞典,宽政3年(1791)出版,著者秋水园主人。其内容被指出存在误写、误译现象)的关系方面,指出《奇谈》引用《小说字汇》中收录的语句。奥村虽然否定了香坂提出的语学证据,但奥村认为,译者原封不动地引用《小说字汇》中的误译,其汉语教养不高,从这一点可以得出《奇谈》的作者是日本人。另外,《奇谈》原文中「漆穿鴈嘴跔搭魚腮」的「漆」是「箭」的误写、「不分皂伯」的「伯」是「白」的误写,这都是由于直接引用《小说字汇》的缘故。

(二)研究目的

日本江户时代,中国大量的白话小说被翻译成日语并冠以“通俗”(故这一类读物被称为“通俗物”)的题头,通俗作品里原封不动地使用中国汉语词汇,作为补充说明标注了日语读音。汉文小说更是完全使用了汉语词汇。先看通俗作品的一个例子。据荒木典子的《江戸期の文献における漢語の段階的定着》一文,1761年左右成立的通俗作品《通俗赤绳奇缘》中,可以看到如下例子。家火:ドウグ 主意:フンベツ 行燈:チャウチン读音分别是“道具”、“分别”、“提灯”的音读。也就是用汉语词汇的音读解释新的汉语词汇,那么音读的汉语词汇就可以认为当时已经融入了日语这门语言中。收集《奇谈》中用音读解释汉语词汇的用例,研究在《奇谈》出版年代1815年左右,有哪些中国词汇已经融入日语中。

(三)研究方法

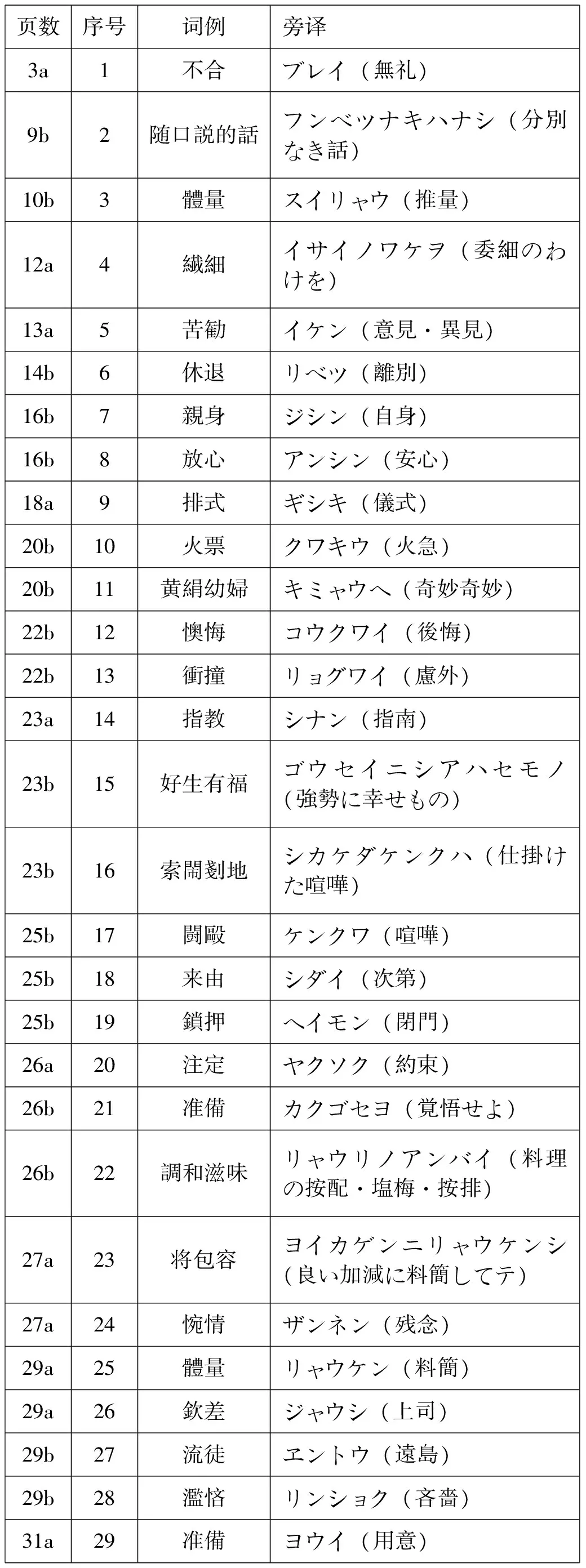

《奇谈》中左侧被标注读音的词共有600例左右,本文按照正文内容顺序,收集附有旁译的词汇40余例,研究旁译意思,确定音读词例共计29例(见表1),总结出有哪些中国词汇在作品出版当时已经融入日语中。并参考中国文献,尝试确定这些词的出处。

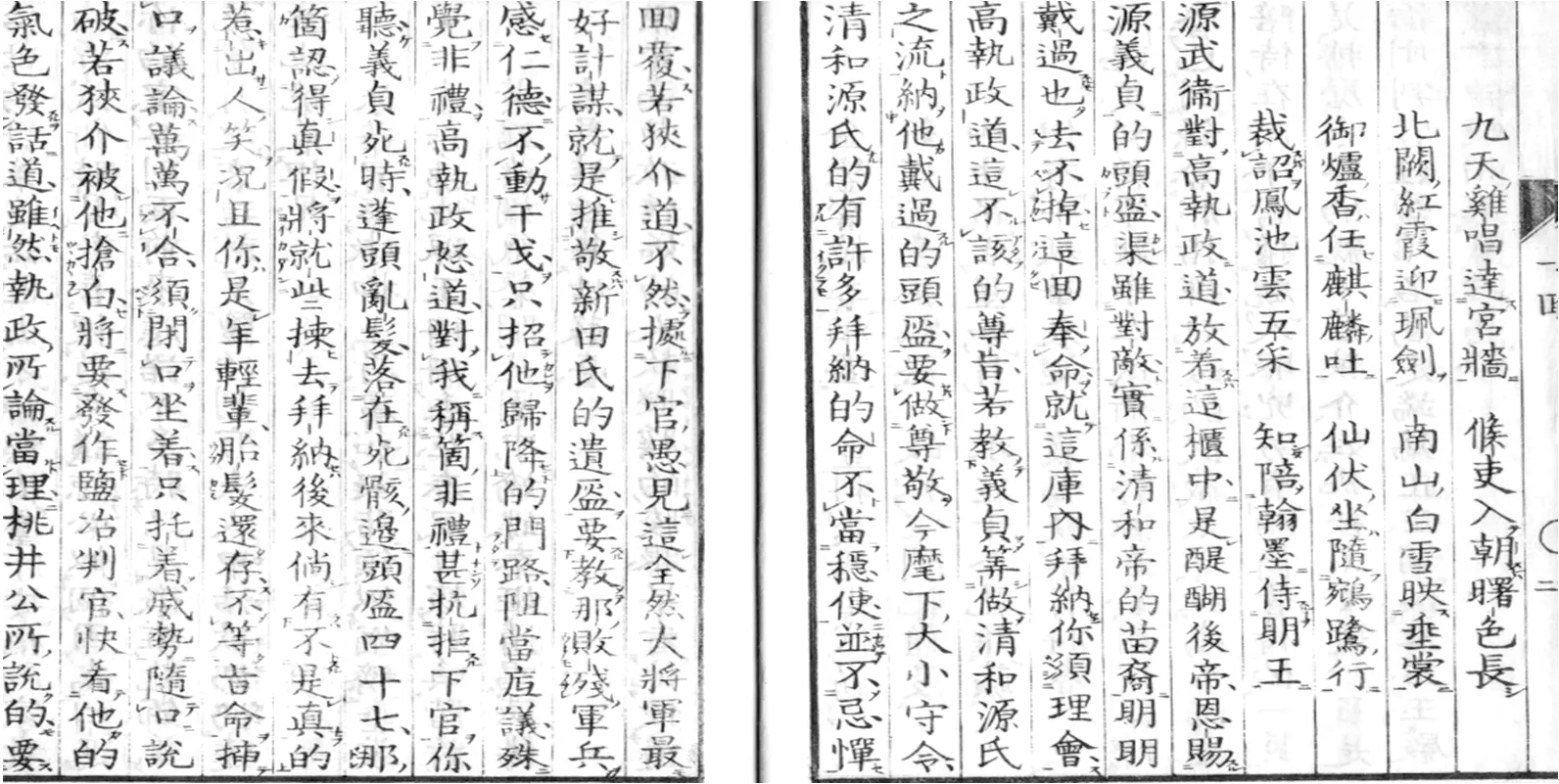

(1812年出版《海外奇谈》第一回 早稻田大学所藏影印本)

三、结果与讨论

(一)音读解释其他汉语词汇词例如表1所示

表1

由上表可以看出,作者用“分别”、“推量”、“细委”、“意见”、“离别”、“自身”、“安心”、“仪式”、“火急”、“奇妙”、“后悔”、“虑外”、“指南”、“强势”、“前方”、“喧哗”、“钓瓶”、“次第”、“闭门”、“约束”、“觉悟”、“按配”、“安排”、“加减”、“残念”、“料简”、“上司”、“远岛”、“吝啬”、“用意”的词解释原文,可以认为在1815年左右这些词已经融入到日语中。

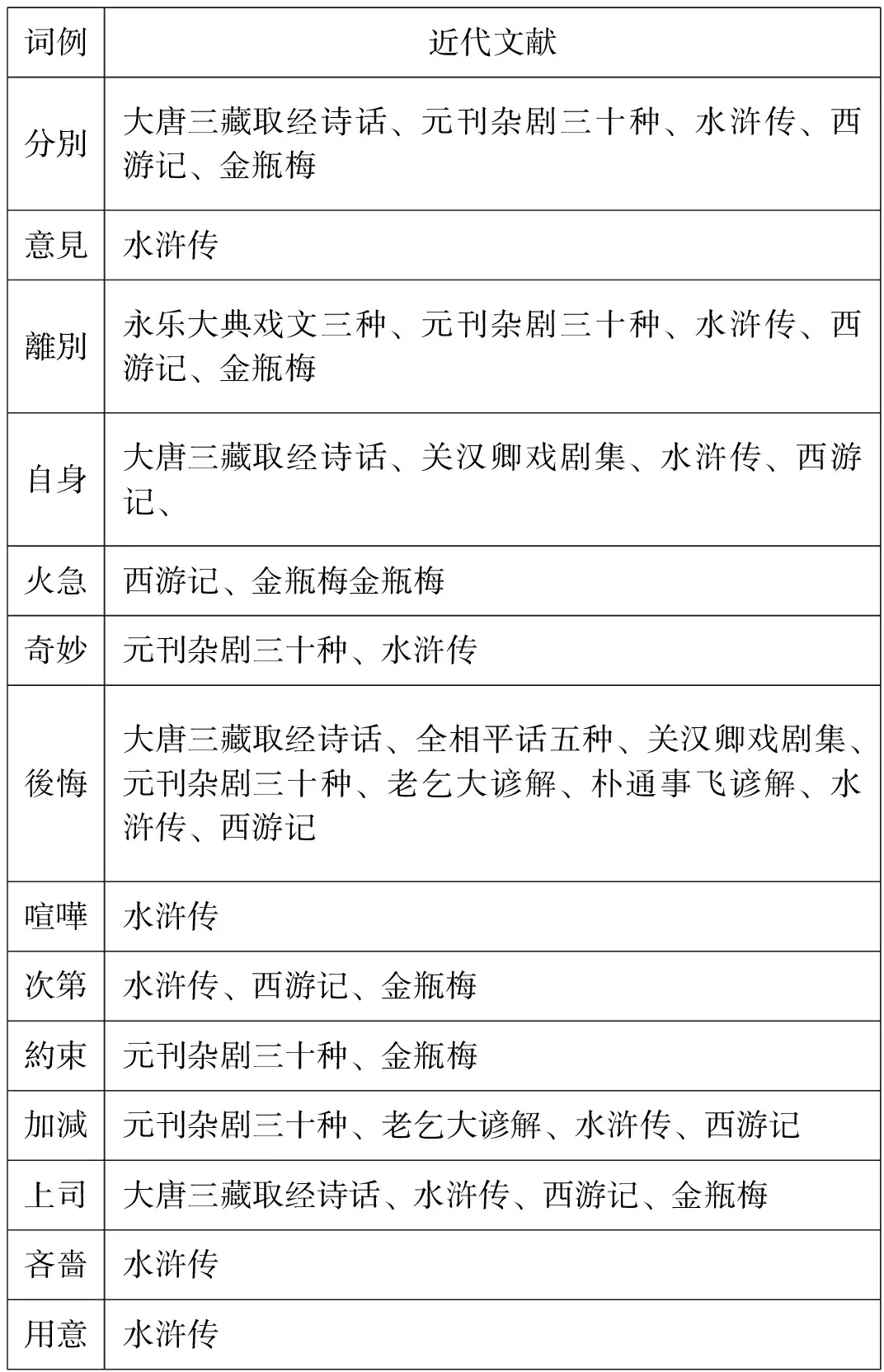

(二)探究上述词汇在中国近代文献①中使用情况,如表2所示

表2

首先,可以确定出典的词例,由于受到中国近代文献影响而融入到日语中的可能性很高。当然,进一步考察与《奇谈》不同年代的作品的用词更能证明这一点。为把握汉语词汇融入日语的整体情况,非常有必要进一步考察出版早于或者晚于《奇谈》的其他作品。

其次,上表中,除“火急”、“约束”外的12词,虽然不能断定作者直接引用《水浒传》,但这12词都能在《水浒传》中得到确认,应该不是偶然的。

(三)以下词例可以在中国古代文献②中得到确认

“推量”、“细委”、“安心”、“仪式”、“虑外”、“指南”、“强势”、“闭门”、“觉悟”、“安排”、“料简”、“远岛”,这些词更早地融入日语语言的可能性非常大。四、结语

20世纪以来,中国语言学家运用历史比较语言学方法,构拟了上古和中古的汉语语音系统,初步制定了汉语与有关语言的亲缘关系,把汉语音韵学研究提高到一个崭新的科学高度。探索白话词汇的境外传播、词形、词义的接受情况,是比较语言学研究的一个新视角。运用这种科学方法,可以尝试确定日语中汉语词汇与中国词汇的亲缘关系。将中日两个语言系统中相同词汇平放在一起,词义的衍生、演变的脉络、规律就容易得到全面的观察和描写。从而为我们构建汉语词汇的历史提供有益的帮助。《海外奇谈》是江户时期日本人学习“唐话”的结晶之一。本文从微观之处着手,从音读解释其他汉语词汇方面出发,研究其中词汇的“活用”,并与历史文化背景相结合,分析该用法形成的文化因素。通过对词汇的分析,透视当时日本社会对白话词汇的理解及汉语学习水平。通过分析音读解释其它汉语词汇的现象,窥视到了汉语传播过程的一端。

注释:

①近世汉语语料库(http://dbo.sinica.edu.tw/Early_Mandarin/).

②中国古典文献语料库由日本圣学院滨田宽教授提供.

[1]孙虎堂.从木偶净琉璃剧本到汉文小说—以日本汉文小说《阿姑麻传》为例[J].古典文学知识,2009(3):95~100.

[2]奥村佳代子.江戸時代の唐話に関する基礎研究[M].大阪:关西大学出版部,2007:313.

[3]香坂顺一.白话词汇研究[M].东京:光生馆,1983:216.

[4]荒木典子.江戸期の文献における漢語の段階的定着[J].开篇:中国语学研究,2011(30):137~141.

肇庆学院外国语学院)

本文系广东省哲学社会科学青年项目“日本近世中国白话词汇传播研究”中期研究成果(项目编号GD16YWW02)。

于增辉(1982-),女,山东潍坊人,日语语言文化学博士,讲师,研究方向:日本近世词汇学、中日比较语言学。