根据我们的研究,《三韵通考》编成于金末元初的高丽时期,其底本是同时代编撰的《韵略》,而《韵略》又是根据金朝《礼部韵略》修订本《新刊韵略》改编的。《韵略》和《三韵通考》都是高丽时代的科场韵书。

这个结论,是经过我们对高丽史和社会制度的充分考证,梳理了《新刊韵略》与《韵略》《三韵通考》三者之间的关系,而后才有如此结论。为此,我们不仅认真研究了《韵略》与《新刊韵略》的编撰内容,《三韵通考》与《韵略》之间韵字编排特点,考察了《三韵通考》版本问题以及四声相承的韵书编排问题;同时,我们还研究了高丽时代科场诗赋用韵特点,研究了据《三韵通考》编撰的系列韵书,最后根据《三韵通考》几种版本收藏人的批注,结合高丽末期社会状态,考证了《三韵通考》的编撰时代,从而解决了中外学术界至今悬而未决的历史难题,在韵书史的研究上有着非常重要的意义。这些内容,将在后续各篇相关文章中做详细研究。

作为本课题研究的绪论部分,本文主要叙述《三韵通考》产生的历史背景:高丽科举制度与社会背景关系,主要叙述高丽与唐宋王朝、与金国以及后期与蒙古的关系。

一、《三韵通考》与学界研究概述

朝鲜韵书《三韵通考》,不知著作于何时何人,至今中外学术界没有一个确切的看法。或以为高丽末,或以为朝鲜时代,或因袭旧说来自日本云云,均缺乏深入而又细致的文献考证。作为朝鲜韵书,中国学者几乎无人问津,至今未见相关论文发表。而韩国学者研究也是凤毛麟角。然而根据我们的研究,《三韵通考》应当是高丽王朝中后期即中国蒙元时期编撰的。其祖本可能是金代《礼部韵略》及其修订本王文郁的《新刊韵略》。后来蒙古灭金,或以《新刊韵略》为礼部韵,举行了“戊戌选试”(太宗十年,1238)。朝鲜人从高丽王朝初期(光宗王昭时期,949─975)就仿效中国科举取士,使用的韵书为中国《切韵》系韵书。先是金朝行将灭亡时,《新刊韵略》被高丽人改编成《韵略》,用作科举考试韵书,后来多种复杂的历史原因,又将《韵略》改编成《三韵通考》,通用于科场。一直使用至高丽灭亡,延续至李氏朝鲜王朝建立(1392)之后,很长一段时间内还在使用。大致在朝鲜世祖李瑈在位期间(1455—1468),朝鲜人编撰了《排字礼部韵略》,尔后才停止使用。《排字礼部韵略》也是《新刊韵略》改编本,只是删去了原韵书中相关贡举条制以及《壬子新增分毫点画正误字》等内容。朝鲜韵书《排字礼部韵略》有明英宗天顺甲申本、箕城本和万历仙岩书院本等,今韩国图书馆等多有收藏,中国内地图书馆也有少量收藏。不叙。研究《三韵通考》有着非常重要的意义。前面说过,其底本是同时代编撰的《韵略》,而《韵略》又是根据《新刊韵略》改编的。《新刊韵略》是金朝《礼部韵略》修订本,元朝被定为官韵书《礼部韵略》。如此,我们可以看到《新刊韵略》在朝鲜时代的历史传播,通过《三韵通考》的研究,反过来又可以研究《新刊韵略》乃至《广韵》,因此,它不仅在韵书史上有学术意义,而且在文化传播史上都有非常重要的历史意义。

关于《三韵通考》研究,国内学术界鲜有文章或著述涉及,有时至多是在文中稍稍提及而已,国外如日本、韩国学术界也是如此。通过网络,偶尔能查阅到几篇专文研究,诸如:

但上述文章,限于条件,未睹原文,难以悉知具体内容。根据论文提要介绍,大致研究了《三韵通考》与《礼部韵略》的关系,《三韵通考》三重韵形式对日本韵书《聚分韵略》的影响。但这些论文均没有发现《三韵通考》与简本《韵略》的关系,也没有发现此二书与《新刊韵略》的关系,笼统地说《礼部韵略》是不确切的,而他们所谓的《礼部韵略》,往往与宋代科举韵书《礼部韵略》画等号。因此,既然无法借鉴,只有另起灶炉。

近十年来,我们一直关注这项研究,多方寻找文献资料,广泛征询学界师友,力求对这一历史悬案有所解释。我们深知,《三韵通考》及其相关韵书的研究,是一个有待开拓的研究领域,于汉语韵书史以及中国近代语音史的研究,以及朝鲜语言学史研究都具有重大的意义。此项研究重大的历史意义还在于:它展现了中国韵书在朝鲜的历史传播及其嬗变,中华文化海外传播史及其历史影响。朝鲜后期编撰的《增补三韵通考》《华东正音通释韵考》《三韵声汇》和《奎章全韵》等,都与《三韵通考》有着直接的关系,其历史源头都是中国金代韵书《新刊韵略》等。

我们首先研究了朝鲜韵书《排字礼部韵略》及其与《新刊韵略》的关系,获得了大量第一手的感性材料,并发表了相关研究论文,这是我们的前期研究基础。非常感谢韩国光云大学曲晓云教授提供的多种韵书材料,并参与我们的研究。

本课题研究难度非常大,首先要收集大量的朝鲜韵书文献及相关历史材料,然后要对这些韵书进行比较和研究,同时还要对高丽及朝鲜科举史进行研究,然后还要对高丽和朝鲜时代外交史、政治史,以及与中国历朝诸如宋金辽元明时期之关系史进行研究。高丽自高宗起,进入高丽王朝发展的中后期,此时正是成吉思汗崛起于蒙古草原,进而踏平中国北方之金夏之际,最后其子孙忽必烈逼迫南宋王朝自溺于琼州海峡,至此大一统的蒙元帝国正式建立,而此时的高丽王朝也成为虎视眈眈下一只可怜的小羔羊而已,随时在被吞噬中。而这段时间是中国近代史重大转折时期,里面的问题非常复杂。而高丽韵书《韵略》和《三韵通考》就产生在这一段特殊的历史时期。

尽管我们做了很大的努力,但有时限于文本接触,难免力不从心,因此,本文研究,其中还存在着很多不成熟或不够完善的地方,还有待于中外学术界同仁共同努力,一起来解决《三韵通考》这个历史以来悬而未决的问题。

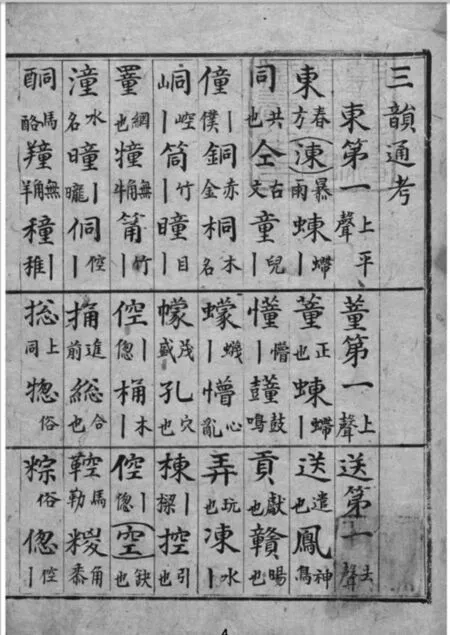

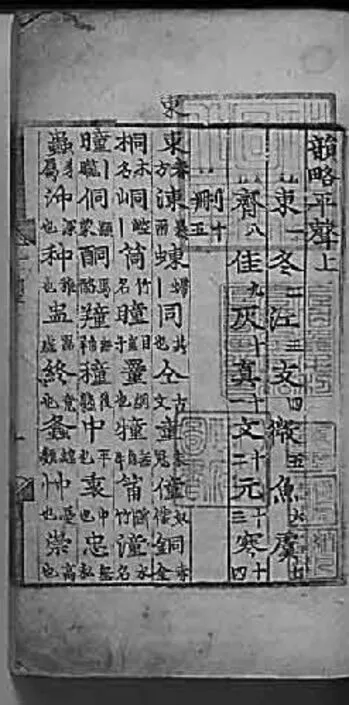

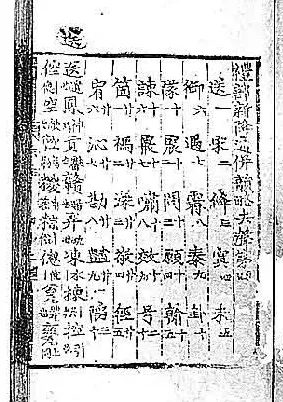

以下为《三韵通考》与《韵略》书影

高丽时代科举韵书《三韵通考》与《韵略》两种。前一种藏韩国国立中央图书馆,后二种藏日本内阁文库。

二、历史背景:《新刊韵略》与中国金元科举制度

(一)《新刊韵略》的编撰及其性质

《新刊韵略》为金末王文郁所著,它是金朝《礼部韵略》的私人修订本。其书著成时,金朝即将灭亡,因此,该书没有使用在金朝科举考试中。蒙古人占据金地不久,亟需一批官员管理事务,于是元太宗九年(1237),在社稷之臣耶律楚材等建议下,下令实行科举,第二年正式开考,史称“戊戌选试”,共选取儒士4030人之多。这次《新刊韵略》可能派上用场,使用在科举考试中,因为举人皆为亡金之士子(当然还有旧时契丹辽人和西夏人)。因此,《新刊韵略》取得了官韵书的地位,至高无上。蒙古宪宗二年壬子岁,也就是南宋理宗淳祐十二年(1252),《新刊韵略》得到刊刻,曰《壬子新刊礼部韵略》,后世称之为“刘渊平水韵”,并看作是宋理宗朝刘渊所作。其实这种称呼是个至少误解了七百年的历史概念,“江北平水刘渊”,只是《韵会》作者熊忠假托的名字,因为《新刊韵略》是金朝韵书,属于灭亡的夷族政权,惧怕元人不认可接受,故以“刘渊”言之,而刘渊为历史上北方游牧民族内迁时人,故以“刘渊平水韵”代称《新刊韵略》。受到“戊戌选试”的鼓励,元大德年间,《新刊韵略》又得到刊刻,一为大德十年(1306)平水中和轩刻本,一为大德四年(1300)梅溪书院刊本。仁宗延祐年间正式实行科举取士,以《新刊韵略》为元朝科举韵书即“礼部韵略”,并对韵本稍有修订增补。增补的韵书今存有《文场备用排字礼部韵略》《魁本排字礼部韵略》等。而朝鲜一直奉行“事大慕华”政策,所谓:“我朝自祖宗以来,至诚事大,一遵华制。”其后设科取士,衣冠制度,一遵华制,熏陶化成,垂数百年。五代末宋初,高丽奉中国的辽朝为正朔,辽被金灭,又与金结盟;金被元灭,又称臣于元。元灭,朝鲜对明朝称臣。又朝鲜从高丽光宗以来,就实行科举取士制度,立三场程序,考试科目为诗赋颂和策论等。既然如此,高丽科举韵书是什么?

(二)科举考试与韵书关系

中国自隋唐以来至清朝灭亡,都实行科举取士制度,其中除明朝外,考试科目中都有诗赋考试。诗赋考试必须要以某部韵书为用韵标准,自隋陆法言《切韵》问世以后,历朝历代都以之为诗韵标准韵书,尽管韵书的名字称谓有所改变,但韵部范围没有多大改变,至多是韵部之间同用独用的规定有所变更而已。所以,一部韵书在中华民族的融合和发展上起到了至关重要的作用,这就是《切韵》的伟大之处。唐代及后来北辽等(他们也有科举)是否据《切韵》编写了《礼部韵略》,史缺不可考,但在《切韵》框架下,无论有无此书都不影响诗赋考试的用韵规定。为什么要编撰《礼部韵略》?一是语音与韵书编撰修订关系,陆法言《切韵》五卷当时平上去入四声只有193个韵部,且注释文字特简,今出土的韵书残卷即可见之。后来唐代修订为195韵,后又修改为204韵或206韵。中国地域非常辽阔,方言“土音”之间差异甚多,士人诗赋押韵宽窄不一,因此,必须要有一个官方的规定,以便于科场考试统一规范。二是随着历代韵书增订,所补收的韵字也越来越多,而注释文字也越来越详细繁富,不便于考场携带使用。如封演《封氏闻见记》记载陆法言:“撰为《切韵》,凡一万二千一百五十八字,以为文楷式”(卷二)。而《广韵》序称:“凡二万六千一百九十四言,注一十九万一千六百九十三字。”

或许当时《切韵》和《唐韵》注释简略,篇幅不大,可以不另编简本《韵略》,但《广韵》不一样,增收大量韵字,注释繁富,不便于科场使用,故有编写简本《韵略》之必要。尽管当时《广韵》编纂之初衷是为了“悬科取士,考覈程准”,但本着科场使用的便利,和国家政治的考量,还是编写了《礼部韵略》。所以,宋初景德年间修订《广韵》的同时即编撰了简本《韵略》,仅收字9500有余。所谓“韵略”者,诗赋常用字也,且韵字注释简略,但其韵部范围没有改变,今传世的北宋之日本真福寺本和近年江西抚州南城本《礼部韵略》,可见其编排性质。金朝人也编写了《礼部韵略》,可惜原本失传,今传王文郁《新刊韵略》只是修订本,收韵字9300有余,但韵字还是原来的,只是注释增多,远非原本。1996年,上海古籍出版社出版《俄藏黑水城文献》一书,在公布的文献中有《广韵》和所谓“平水韵”等韵书卷页,其中“平水韵”残卷,根据我们的研究,它就是《礼部韵略》的早期版本,原书仅有6200字左右,而后金代《礼部韵略》修订时增加了3000字以上。残卷与《新刊韵略》比较,可以看出金人《礼部韵略》的编撰过程。因此,黑水城出土的韵书残卷,对于我们认识金人礼部韵以及王文郁《新刊韵略》有着极为重要的意义。

中国实行的科举选士制度,也影响到周边国家实行科举制度,因为它确确实实是封建时代比较公平的以选拔人才为宗旨的教育制度和政治制度,于国家发展和人民素质提高都非常有利。根据学者的研究,历史上除了高丽仿照唐代科举取士外,日本和越南也先后实行过科举制度。据文献记载,日本神龟五年戊辰(唐开元十六年,728年)始行进士试,大致公元十世纪承平年间(931—938年)后衰微结束,前后230余年。越南实行科举较晚,始于李朝仁宗太宁元年(1075年,北宋熙宁年间),19世纪后,法国殖民者禁止阮朝官方文书汉文的使用,在全国范围内停止汉文教育,1919年,科举制度废除。日本和越南的科举程序及考试科目等,与中国各历史时期大同小异,不叙。本文主要研究高丽韵书《韵略》《三韵通考》与科举制度的关系,而对日本、越南科举制度则不做研究讨论。

至于日本和越南科举考试使用的韵书是什么,没有确切的文献材料可以说明之。在此,不妨补叙一下,日本唐宋时期的汉诗押韵,与今日《广韵》同用独用例非常吻合。说明这些诗人对《切韵》《广韵》等韵书的熟悉,以至烂熟于心。如纪长谷雄(851—912)《贫女吟》长诗,其四个韵段内押韵都很整齐,他们是:(1)“贫新辛身云.人勤”(真文.欣合韵),(2)“年仙筵钱前”(先仙),(3)“亡乡长霜”(阳),(4)“晨巾春尘因人绅”(真)。除第一个韵段真文欣三部合韵外,其他都很整齐。当然,日本纪长谷雄时代《广韵》还没有编纂,但他的诗歌押韵与唐诗用韵还是比较一致的。而他使用的韵书无疑是《切韵》《唐韵》之类。此时,日本汉文汉诗都非常繁荣,除了日本人努力学习中国的儒家文化外,或许与日本贡举制度有很大关系。

所以我们说,一部韵书在中华文化发展史上起了至关重要的作用,因为科举诗赋考试需要韵书,无论你是汉族人,还是契丹人、女真人、蒙古人抑或满人,要获得仕途,就必须参加科举考试,就必须遵守韵书规定的韵部范围和文字规范(此点宋代尤为严格),所以,韵书在中华民族的融合及其发展上发挥了积极的作用。不仅如此,随着中华文化的海外传播,高丽、日本、越南都实行了科举取士制度,也都需要韵书,等等。也就是说,以《切韵》为代表的传统韵书,不仅影响了中华民族的历史发展,而且影响了中国周边的世界历史文化。

三、高丽科举制度与科场韵书

高丽建国(918)四十年后,光宗(王昭)九年(958)采纳五代周人双冀建议,正式实行科举考试。金宗瑞《高丽史节要》卷二光宗戊午九年(后周显德五年,辽应历八年):“夏五月,命翰林学士双冀知贡举,试以诗赋颂及时务策,取进士。御威凤楼,发榜,赐甲科崔暹等二人,明经三人,卜业二人及第。用冀议,初置科举。自此,文风始兴。”考试科目形式等大致仿唐科举法。关于高丽科举制度等,郑麟趾《高丽史·选举志》卷之二十七至二十九有比较详细的记载。此引朝鲜学者柳馨远研究简而说之,括号文字为原文注释。高丽太祖首建学校,而科举取士未遑焉。光宗用双冀言(冀本五代周人,来仕高丽)。始以科举选士,自此文风始兴。大抵其法颇用唐制。有制述(或称进士)明经二业,及医、卜、地理、律、书、《三礼》《三传》《何论》等杂科,各以其业试之而赐出身。其进士则试以诗赋颂及时务策,而所常用者诗赋。明经则以《易》《书》《诗》《春秋》等,皆用帖括口问。(《三礼》业则以《礼记》为大经,《周礼》《仪礼》为小经。《三传》业则以《左传》为大经,《公羊》《穀梁传》为小经。)其试官令文臣一人为知贡举,后增置同知贡举。其设场或比年或间岁,未有定期。其取士亦无定额。

以上为高丽光宗时科举科目之大概,后在考试形式上虽或有损益变更,但基本科目没有多大改变,尤其是诗赋考试,一致沿用到高丽末恭愍王、恭让王为止。以后李氏朝鲜亦沿用之。至于科举取士方式,《宋史·高丽传》记曰:“贡士三等,王城曰土贡,郡邑曰乡贡,他国人曰宾贡。间岁试于所属,再试于学,所取不过三四十人。然后王亲试以诗赋论三题,谓之帘前重试。亦有制科宏词之目,然特文具而已。士尚声律,少通经。”按《宋史》所记乃宋时高丽科举,与光宗时双冀所定科举程序有所更革,其中一点就是,只试以诗赋论三题,不试时务策。这项革新发生在高丽显宗庚戌元年(1010,宋大中祥符三年),参见《高丽史》等文献。宋人徐兢著述记载也可说明这一点。

宋徽宗宣和六年甲辰(1124,高丽仁宗王构二年),徐兢出使高丽考察,作《宣和奉使高丽图经》四十卷,详记高丽山川风土人情时务等。其书卷十九《进士》和卷四十《儒学》载有当时高丽科举制度事。曰:“进士之名不一,王城之内曰土贡,郡邑曰乡贡。萃于国子监合试几四百人,然后王亲试之,以诗赋论三题,中格者官之。自政和间遣学生金端等入朝,蒙恩赐科第,自是取士,间以经术时务策,较其程试优劣,以为高下。故今业儒者尤多,盖有所向慕而然耳。”(卷十九)。又《儒学》曰:“其国取士之制,虽规范本朝,而承闻循旧,不能无小异。其在学生,每岁试于文宣王庙,合格者视贡士。其举进士,间岁一试于所属,合格偕贡者,合三百五十余人。既贡,又命学士总试于迎恩馆,取三四十人,分甲乙丙丁戊五等赐第,略如本朝省闱之制。至王亲试官之,乃用诗赋论三题,而不策问时政,此其可嗤也。自外又有制科宏辞之目,虽文具而不常置。大抵以声律为尚,而于经学未甚工,视其文章,仿佛唐之余弊云。”(卷四十)所记宋时高丽科举制度颇为详覈。其主要考试内容,是诗赋论三题,以声律为尚。

据文献,高丽光宗科举以后凡四百三十余年之间,赐及第者,为二百五十三榜,而其数为六千五百二十二人。高丽末进士试凡一百三十九榜,生员试凡三十三榜,入格者前后凡一万一千六百一人。医卜地理等杂科,不在其中。

这里再补叙一下,高丽科举制度的前期基础,是自新罗三国时向唐朝派遣的留学生及其宾贡制度。如新罗人崔致远就是唐僖宗时期的宾贡进士。韩致奫(1765—1814)《海东绎史》:“按东国人登中朝科者,始自新罗金云卿(唐长庆初),其后登唐朝宾贡者五十一人,五代梁唐又三十一人。其姓名可考者,金夷鱼、金可纪、崔致远、崔匡裕、金文蔚……”高丽以后,此制未歇,继续向宋(主要是北宋)及元派遣高丽子弟入太学学习,以及宾贡科举等。这些人回国后,将中国儒家文化和科举文化带回国内,对高丽文化产生了良好的影响。所以,留学生制度和宾贡制度为高丽科举制度的实施奠定了良好的基础。

声律考试,需要科场韵书的范围指定。然而,朝鲜自高丽建国以来,并没有完全独立编撰过礼部科举韵书,那他们的韵书是什么呢?可以想象,早期以《切韵》《唐韵》为主,宋以后则参以宋《广韵》《礼部韵略》,金人崛起则以金《礼部韵略》为主。毫无疑问,其科举韵书随中国时代而改变,不管是使用五代时中国编撰的《唐韵》抑或宋金《礼部韵略》,其依据中国韵书考试的性质不会改变。即使是后来高丽人编撰了简本《韵略》和《三韵通考》,仍然没有脱离中国的《新刊韵略》,《新刊韵略》是《广韵》的简编本,《广韵》是《唐韵》《切韵》的修订本,这是我们必须认识到的韵书功用。

现在我们知道,蒙元时,高丽王朝使用的科举韵书就是《新刊韵略》之改编本《韵略》和《三韵通考》。朝鲜李朝学者李圭景曰:“胜朝光宗时,设科取士,则韵当用中国所行《切韵》。而自此以下,随历代所用矣。入于本朝,初因丽韵矣。”按此所谓“丽韵”者,即本文所要研究的《三韵通考》。

先是,高丽人据金人《礼部韵略》或《新刊韵略》编撰了一部简本《韵略》。其编写的年代应当为蒙古灭金前夕,金章宗完颜璟之后。

四、高丽中后期与女真金国及蒙古的关系

如果追溯当时高丽历史背景关系,那是相当的复杂,尤其是高丽王朝与女真金朝和蒙古草原民族的关系。金章宗在位时间为公元1189—1208年,在位二十年,是金朝发展最为成熟时期。章宗之后,金朝衰落,泰和八年(1208年)十一月,章宗病死,因无子,由叔父卫绍王完颜永济继位,改元为大安,从此开启金朝祸衅之门。此时蒙古崛起,铁木真雄心勃勃,欲吞没金夏及宋中国北方诸王朝。泰和六年(1206),铁木真统一蒙古各部落,建立大蒙古汗国,称成吉思汗。先是灭夏以后,卫绍王大安三年(1211)春,蒙古进攻金朝中都,由此拉开蒙金战争序幕。此后攻战不断,而卫绍王政乱于内,兵败于外,亡征已见。至后来宣宗、哀宗二十余年间,国力日蹙,不仅与蒙古,还先后与夏、南宋发生战争,四面受敌,可谓是南开宋衅,西启夏侮,连兵宋夏,内致困惫,自速土崩,最终被蒙古消灭,时在金哀宗天兴三年(1234)。

本来,高丽与金关系甚好,但自蒙古步步进逼金国,至卫绍王死后,高丽基本上不与金来往,“贞祐以后,道路不通,仅一再见而已”(《金史·高丽传》)。特别是高宗王皞即位后,两国鲜见来往,高丽与金的关系基本结束。这些,可以从《高丽史》《金史》等历史文献中考察出来。高宗正式即位时间为1213年,此年为金宣宗贞祐二年,蒙古太祖九年。

因此,从当时蒙古伐金等事看,结合高丽科举制度情况,我们有理由认为,现在日本和韩国保存的韵书《韵略》编撰,大致是在金章宗以后高丽人所编。此时高丽与金朝的关系松弛,高丽人根据金朝使用的《礼部韵略》改编为新的科举韵书《韵略》。宽泛地说是高丽高宗时期(1213—1259年),《三韵通考》可能是元宗时期编撰(1260—1274年),所以,《韵略》编撰在高宗时期就已完成。

下面,我们再考察高丽与蒙古的关系,并进而探讨高丽人编写《韵略》和《三韵通考》的客观环境和主观条件。

然而,尽管战乱不息,高丽却如期举行科举考试,从未间断过,而《韵略》就是在这种战乱背景下编撰的。道理很简单,金朝灭亡,高丽不可能直接使用金人《礼部韵略》,只能将其改造为一本新的韵书。而蒙古又很长时间没有实行科举取士制度,也就没有编撰科场韵书,高丽无可依傍,只能如此。

至于《三韵通考》其他方面的问题,将在后续文章中继续研究。